|

円山隧道(考察・謝辞) まず,隧道がいつ作られたかについて考えなければならない.

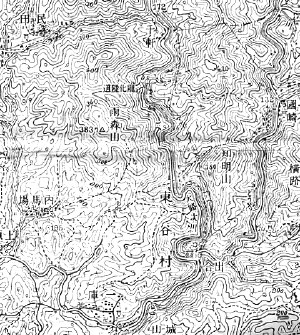

左は明治42年測量の陸測図・広根.当然のことながら円山隧道は描かれていない.右は大正12年修測量・昭和2年鉄道補入.ここには龍化隧道とともに円山隧道の記号が見える.両者の間に大正12年修正の1枚があるが,鉄道線路以外は後者と同じであろうと思われるので,少くとも大正12年までには円山隧道の位置に「穴」があったことは確実だと言える. さらに絞り込むならば,この路線が大正9年(1920)に府道福住池田線に指定されていることに注目したい.この頃に道がもう一度整備され,隧道が穿たれた可能性を考えてもいいだろう.確実な証拠ではないが,推測の根拠くらいにはなるはずである.

だが,コンクリートで巻かれたボールトと石+コンクリートのポータルが当時のものであるかどうかは疑わしい.現存最古の道路用コンクリートトンネルは徳島県の松坂隧道であって,大正10年竣工とされている.もし今見られる石+コンクリートのポータル&ボールトが当時からあったならば面白いことになりそうなのだが,資料がないため何とも言えぬ.また扁額に竣工年が刻まれていないことも気にかかる.当時コンクリート巻きの隧道は珍しかったはずであり,そんなものなら竣工年を刻んでいてもおかしくはないはずだからである. 扁額があるのに竣工年がない,というのは,大分県の旧隧道に多い.このことと関連して思うのは,ひょっとしたらこれは元あった素堀の隧道を巻き直し,その工事で新たに扁額がつけられた場合を示しているのかも知れない,ということだ.自分がそんな工事をする立場だったら,元の隧道の竣工年を刻むべきか,それとも新坑門の竣工年を刻んで良いものか迷うだろう.だったら名前だけを刻んで掛けておけば無難だ.円山隧道もそんな隧道だったのではないか,などと空想に空想を重ねてみる.

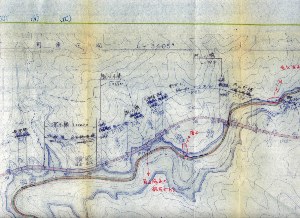

折角なので,兵庫県の道路課に問い合わせた際に頂いた資料も紹介したい.上図は新道の建設に伴って作られた設計図(横断図)の一部である.かつての円山隧道───「園山」になっているのはご愛嬌───,龍華隧道がしっかりと記されていて,円山の標高は約130〜135mといったところか.また興味深いことに,この地図には現在の湖面沿いの道が記載されていない.恐らくトンネルや橋の建設のために作られた作業道だったのだろう.ずっとあの道が旧国道だと思っていた報告者にとっては目から鱗であった. 結局,多くの謎を秘めたまま,円山隧道は再び湖中に沈む.次に顔を出す頃には何か解っているといいのだが.

■謝辞 Acknowledgement 近畿地方整備局,近畿地方整備局の道の相談室担当者氏,兵庫県道路課,川西市教育委員会の各位に感謝.そして調査に参加して下さったお三方にも. |

|

| |

|