|

■考察 Discussion 大正9年,木之本に始まった湖北周遊道路の建設.最終段階である第7期工事・海津大崎周辺は昭和10年1月13日に着工した.延長2.4km余りの新道に,工費16万円弱と5つの隧道をかけて,翌11年6月28日に完成している.路線はもともと15ヶ年の継続計画で作られているから,ほぼその通りに進められたといえる.

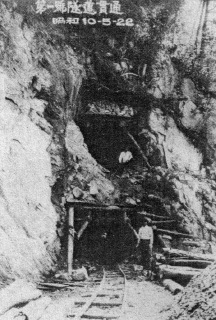

「滋賀県土木百年年表」には工事中の写真がいくつか掲載されている.一つは第一隧道貫通の記念写真.上下に導坑が掘られ,その坑口にYシャツ姿の男が写っている.「本邦道路隧道輯覽」によれば底設導坑が先で,いわゆる 新オーストリア式の掘削作業であったことがわかる.この後,上下の導坑の間を削り落として,坑道を広げながら側壁工事へとかかってゆくことになる.2年前の湖北隧道では日本式(頂設導坑→袖→中背打→大背打→と上から順に掘り下げて行く)が採られており,この点からしても大崎隧道は新しい試みであったことがわかる.

さて,大崎を一度でも訪れた人ならば,大崎の桜の由来を知っているはずである.今でこそ滋賀を代表する桜の名所だが,その源は一個人の自発行為であった.しかもそれは,大崎の隧道と深い関わりを持っている.

彼は作業の傍らで,ふと「ここに桜があったら」と思い立った.海津の景色は美しいけれど,岬の緑と琵琶湖の蒼しかない.そこに桜を加えたら,どんなに美しくなることか───そう考えたかどうかはともかくとして,彼は自分の給料から桜の苗木を買って植え始めた.やがてそれは村の青年会を動かして,大々的に進められてゆく.大崎隧道が完成すると,それを記念して海津村(現高島市マキノ町)が大々的に植樹を行なった.今では延長4km,600本余りのソメイヨシノが,海津の春に桜色の帯をつむぎ上げる. 海津大崎の桜並木は,1990年,財団法人日本さくらの会から「日本さくら名所百選」に選ばれた.そうして,海津の桜は各地から人が訪れる名所となるのである. ふるさとというものは,こういう無欲無名の人物によって作られるものなのだなあと,しみじみと思う.

■参考文献 References

|

|

| |

| ||

|