鐘ヶ坂隧道(篠山側〜隧道内部)

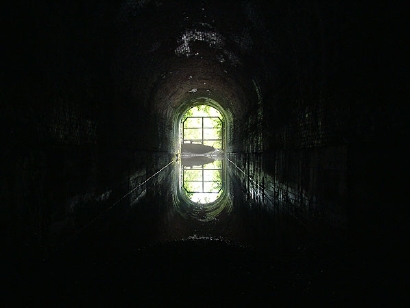

朽ちた金網の端を潜って内部に入る.側壁は長手方向に並べた列と小口の列とが交互に積まれたイギリス積みだ.その煉瓦の多くも長年の圧力で破砕し,表面が剥離しつつある. 側壁からアーチを追って見上げて行くと,天井がとても高いことを実感する.この高さには実は秘密があって,アーチが外に向かって「せり上がって」いるのだ.つまりは入口付近が最も高く,奥に進むにつれて低くなっている.入口を大きくして侵入時の圧迫感を減らすと同時に,隧道全体を大きく見せようという意図が込められているようだ.このような傾斜構造の隧道など,同時代は元より今日でもそうそうあるまい.このせり上がりアーチは,長手積みの煉瓦の間に斜めに薄くスライスした煉瓦を挟むことで実現されている(写真中央にそれが見えている).

側壁の煉瓦は小口の列の16個おきに煉瓦が抜かれている.その奥は岩盤だったり土砂だったりするが,そこから見える限りでは煉瓦1つ分(長手方向を2列分)の奥行きしかないようだ.とすると自動的に,アーチはせいぜい2重巻きでしかないことになる.意外と薄い壁である.この穴は上下2列で隧道全体に渡って開いており,装飾というよりも水抜穴の役割をしていたと考えられる.こうした穴も同時期の煉瓦隧道には見られないものだが,そもそも内壁をイギリス積みにしている隧道がないせいかも知れぬ.

もう一つ特筆すべきことは煉瓦のサイズである.異様にでかいのだ.計ってみるとおおよそ236×68×113mm.当時の煉瓦は建物一つひとつに合わせた寸法の煉瓦を焼いていたというが,それでも後に標準となった5種類の寸法のどれとも合わない巨きさである.

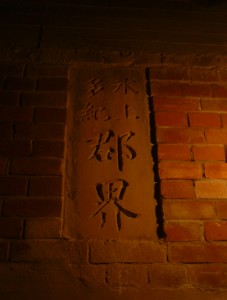

隧道の長さはおよそ250m.隧道の中心部では外の光も届かない.この暗闇にも面白いものがあるので,できればヘッドランプなどの照明器具を持参して行きたい.一つは壁にひっそりとつけられた「氷上 多紀 郡界」のプレート.一見すると素焼きのように見えるが土ぼこりに塗れているだけで,素材は石のようである.これを見るだけでも百年前にタイムスリップした気分になれる.

いま一つは後世のものと思われるコンクリート補修.コンクリート巻き立てのように,天井のアーチ全体がコンクリートで覆われている.コンクリートと煉瓦の境には割れた煉瓦が覗いているから,以前は煉瓦で巻かれていたものが崩落し,それを補う形でコンクリートが埋め込まれたものらしい.壁に残された木枠の残骸も,単なるC吹き付けでない証拠だ.それにしてもこの補修の範囲は広く,想像が正しければ,ものすごい量の煉瓦が落下したことになる.

そのコンクリート補修の延長線上,隧道のちょうど中程にはドーム状の空間もある.天井のアーチが煉瓦2〜3個分引っ込んだ形になっており,そこだけが広くなっている(写真で白く見えているのがコンクリート補修)のだ.自転車を踏台に側壁の煉瓦上へ登ってみると,側壁の煉瓦の裏には乾いた砂っぽい土と石屑が詰められていて.厚さ30cmほどのその層の奥に第二の煉瓦層が巻かれていた.しかもアーチばかりでなく側壁の裏側にも続いているようである.ドーム空間の側壁の端には割れた煉瓦が露出しており,やはり崩落でこのような形が残ったもののようだ.しかしなぜ,煉瓦が二層に巻かれていたのか.

隧道はさらに続くが,柏原側にやや傾斜している構造に加え,柏原側の出口付近で崩落した土砂が塞いでおり,残り数十mという所で深い水たまりが待ち受けている.年によっては腿では済まない深さにたまっているため,通り抜けは諦めたほうが賢明だ.

以上の構造をまとめて鐘ヶ坂隧道の断面図を描くと以下のようになる.ここで煉瓦イは東口の大サイズ煉瓦,煉瓦ロは西口の小サイズのそれを示す.なお比率は適当なので,あくまでも模式図と捉えていただきたい.

|

| ||

|

そして,さらなる謎.報告者も初めは見逃していたが,西口坑口付近と東口とでは煉瓦の大きさが違うのである.それが明確にわかるのは,西口から60m程のところにある「煉瓦の境目」だ.写真左手が柏原側(西口),右手が篠山側(東口)で,そのサイズが大きく異なるのがよくわかる.しかもその煉瓦はいわゆるてれこになっていず,一平面で突き合わされている.小さいほうの長手方向を計ってみると,サイズは220×50mm.これはドーム天井に見えていた煉瓦と同じ大きさだ.さらに調べてみると,東口付近(西口から160m付近)にも同様の境目があり,但しこちらは同じサイズの煉瓦によるもの.謎のドーム,煉瓦の使い分け,そしてこの境目・・・.鐘ヶ坂隧道はただ古いだけでなく,謎が謎を呼ぶ判じ物みたような面白さがあるのである.

そして,さらなる謎.報告者も初めは見逃していたが,西口坑口付近と東口とでは煉瓦の大きさが違うのである.それが明確にわかるのは,西口から60m程のところにある「煉瓦の境目」だ.写真左手が柏原側(西口),右手が篠山側(東口)で,そのサイズが大きく異なるのがよくわかる.しかもその煉瓦はいわゆるてれこになっていず,一平面で突き合わされている.小さいほうの長手方向を計ってみると,サイズは220×50mm.これはドーム天井に見えていた煉瓦と同じ大きさだ.さらに調べてみると,東口付近(西口から160m付近)にも同様の境目があり,但しこちらは同じサイズの煉瓦によるもの.謎のドーム,煉瓦の使い分け,そしてこの境目・・・.鐘ヶ坂隧道はただ古いだけでなく,謎が謎を呼ぶ判じ物みたような面白さがあるのである.