| 天 | 王 | | | 行政:大阪府能勢町 | 標高:490m |

| 峠 | ■ | | | 1/25000地形図:福住(京都及大阪10号‐4) | 調査:2001年8月他 |

|

■調査 Experiment 能勢町天王は山の頂きに開けた小盆地である.じっくり観察するとなかなか面白い地形だ.この盆地に降った雨は大回りに回って羽束川の源流となり,大阪府を離れて二度とは戻って来ない.そうして千刈の貯水池に溜められ,兵庫県民を潤すのである.何故にここが大阪府(能勢町)に編入されたのか,その経緯は不明だが,一つ推測されることとして篠山・福住から起点池田までの176号区間はかつて丹州街道を呼ばれた主要道であったことが挙げられる.天王集落は,先のはらがたわ峠とここで紹介する天王峠とで挟まれた,街道の要衝であった. 天王に至るための南北の峠道───はらがたわ峠,天王峠───この他に原峠という峠が天王の南にあった───はいずれも険しく,街道中の最難所として知られていた.特に天王峠は木の根や岩が多い急坂で,旅人の足を悩ませたことから脚木摺峠,摺脛(すねこすり)峠,屈曲の多さから七曲峠などとも呼ばれた. 「天王村の後山なり.丹州籾井村に出づる.大阪天満橋より此嶺まで十一里二十七町四反.此所摂丹の界なり.一里が間牛馬通ぜず.特に阪路屈曲にして,石荒く木根高くして,往来の者足の踏途を患ふ.これによって脚木摺といふ.」(摂津名所図会)

「天王大坂七廻り 池田の大和屋とはかつて栄えた酒造家.灘や伊丹の酒と並んで銘酒の誉れ高かった池田酒は,この唄が示すように丹波の米と猪名川の清流によって支えられていた.ただしこの唄は,いわゆる丹波の杜氏衆が唄ったものではない.唄ったのは丹波の農民たちである.池田と亀岡の往来が盛んになった江戸時代中期頃,秋の収穫を終えて暇ができると,丹波米を買い求めて池田に運び売る日銭稼ぎが流行した.その時の仕事歌なのだそうである.「九里に九つ峠を越えて」という句の数字は,報告者は長いこと口合いの類と思っていたが,実際に9つの峠を越さなければならなかったようだ.

さて,旧国道.はらがたわ峠のつづら折れに負けない屈曲道である.まず峠直下で大きく遠回りして高度を下げる.真下に見えている道に至るまで意外と長い.その後は小さな谷をいくつもなぞって,現国道に合流する手前で圧縮されたつづら折れが待っている.こちらの旧道は不法投棄対策のために車の侵入が許可されていないため.秋口に行くと落葉や枯れ枝で道路が埋まっていることだろう.

天王峠には明治期の車道以前の峠道も残っており,むしろこちらをお奨めしたい.峠下の沢の右岸,旧国道より20mほど下がった所にあって,これもゴミまみれになりながら斜面を下る必要があるのだが,明治車道よりはよく保存されているほうである.峠道から見上げれば明治道の護岸と思われる谷積みの壁があるだけでなく,沢にも人工的な石積みがなされていたりする.

道幅は1間ほど.上部で鋭くヘアピンを折って下って行く.鬱蒼とした杉林の中を行く道はほとんど人が入っていず,倒木が倒れた姿のままで腐りつつある.そのうちに新道の下段のヘアピンの頂点付近に出て,そこから先が分断されているように一見見えるが,実はこのヘアピンの下を潜るトンネルがあったりするのだ.谷奥から向かって左手にそのトンネルはあって,道を道として生きながらえさせている.存在理由の半分は谷の沢水を流すためなのだろうが,それだけでなく,人が歩けるスペースを確保して作られているところに施工者の配慮を感じる.

新道より北は谷の左岸をゆく.この区間は日が当たるため雑草潅木の類が多い.50mほどの雑草区間を抜ければ再び森の中.広い幅を留めた道が往時の往来を思わせて趣深い.この先すぐに橋(というよりも橋の跡.しっかりしつらえられた橋桁に電信柱大の木が3本渡されているだけ)があり,杉林に沿う道となり,再び橋を渡って,篠竹の藪を突っ切ればアスファルト舗装に出て来る.上すれば旧国道へ,下は建設資材置場へつながっている.通常は上を取って旧国道の続きを楽しんだ方が良い.報告者は下の道を辿ったところ,資材置場の奥100mほどで道が消失し,それでもなお辿った結果,砂防ダムになっていることを発見しただけであった.

■考察 Discussion

摂津名所図会などでも取り上げられているように,摂津・丹波の国境の峠として知られていた天王峠(すねこすり峠)だが,現在の府県境はこの峠よりも北側に下ったところにある.摂丹国境はおしなべて丹波側に下っていて,別頁で報告した杓子峠もそうであった.これらの境界線は明治九年に確定したものだというが,天王付近のそれは元禄年間に決着をみた「山論」によるものが拠り所となっている.

■参考文献 References

|

| ||

| ||

|

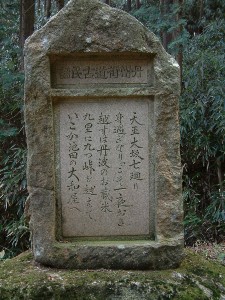

旧道史的には残りの碑のほうが重要だ.峠の手前の国道に面した斜面には,以前の峠道に建てられていた「南無妙法蓮華経」碑.建之の者の子孫によって,昭和63年に今の場所へ移設されたという.また現国道から旧道方向へ少し入れば,右手に「丹州街道古民謡」の碑がある.地元の郷土史家が街道の歴史を伝えようと私費を投じて建てたものという.

旧道史的には残りの碑のほうが重要だ.峠の手前の国道に面した斜面には,以前の峠道に建てられていた「南無妙法蓮華経」碑.建之の者の子孫によって,昭和63年に今の場所へ移設されたという.また現国道から旧道方向へ少し入れば,右手に「丹州街道古民謡」の碑がある.地元の郷土史家が街道の歴史を伝えようと私費を投じて建てたものという.

はらがたわ峠に明治の道普請の残骸があったように.天王を挟んだ反対側に当たるこの峠にも,やはり明治期の道が残っている.但し断片化がかなり進行しており全てを辿るのは難しい.まず麓側は現国道側のつづら折れの最下段のカーブを直進する形で,幅3m近い立派な道が杉林の中に埋もれている.山側には石垣も築かれていて往時を忍ばせるが,100mほどで沢により大きく分断されてしまう.その先に続く道と石垣も,新道のヘアピンカーブの辺りまで進んだところで,今度は新道の護岸工事のために道がごっそり切り取られてしまっている.旧道もちょうどここでヘアピンしていたらしく,直登してすぐに上の段に至ることはできるが,その先は旧国道の下敷になってしまっており,所どころで残骸となった石垣が見られるだけだ.それよりも不法投棄のゴミが多く,木の根や岩よりこのゴミで脛を削ってしまいそうである.

はらがたわ峠に明治の道普請の残骸があったように.天王を挟んだ反対側に当たるこの峠にも,やはり明治期の道が残っている.但し断片化がかなり進行しており全てを辿るのは難しい.まず麓側は現国道側のつづら折れの最下段のカーブを直進する形で,幅3m近い立派な道が杉林の中に埋もれている.山側には石垣も築かれていて往時を忍ばせるが,100mほどで沢により大きく分断されてしまう.その先に続く道と石垣も,新道のヘアピンカーブの辺りまで進んだところで,今度は新道の護岸工事のために道がごっそり切り取られてしまっている.旧道もちょうどここでヘアピンしていたらしく,直登してすぐに上の段に至ることはできるが,その先は旧国道の下敷になってしまっており,所どころで残骸となった石垣が見られるだけだ.それよりも不法投棄のゴミが多く,木の根や岩よりこのゴミで脛を削ってしまいそうである.