| 政 | 箕 | 隧 | | | 行政:滋賀県東近江市永源寺町 | 標高:340m |

| 道 | ■ | ■ | | | 1/25000地形図:百済寺(名古屋10号-3) | 調査:2005年3月 |

|

■背景 Background 大正6年に設置された滋賀県土木部の隧道工営所.この部局が手掛けたと思われる隧道がもう一つある.ここで報告する政箕隧道である.「滋賀県土木百年年表」の大正10年の項に次のような記述がある. 県道川相永源寺線(村道政所川相線)、永源寺村政箕(まんみ)地内、政箕トンネル竣功。延長72.0m、高3.7m、巾3.5m構造練互積馬蹄型(註:原文ママ.煉瓦積みの誤り?)。工費6万8,000円、企業者近江水電会社(関西電力の前身)が負担。一部県費補助。施工者 彦根市尾本組。 着工年は不明だが,大正10年竣工ということは佐和山・横山の両隧道よりも早いものと想像される.大正8年に竣工した杉本隧道は高さ及び巾3.6mとあるから,これに似たものだったのだろう.さらに昭和8年の項には次のようにある. 県道川相永源寺線政箕(まんみ)トンネル巻立て一部改良工事着工、昭和9年3月竣功。工費3,000円、施工者 彦根市 伊藤組「滋賀県土木百年年表」から得られる情報は以上である.その他の資料には一切出て来ないため,現状これが唯一の情報だ.

村田鶴の足跡を追って行く過程で,この小さなトンネルのことが気になった.だが,いくら探しても政箕隧道が見つからなかったのだ.地形図閲覧システムで「政箕」を検索してみたが該当する字名はない.かわりに永源寺町の上流部,報告者も一度通ったことのあるあの辺りに,政所と箕川という地名があるのを思い出した.両者は御池川沿いの一本の道でつながっており,この道のどこかにあったものと推測された.が,つなぐ道の上にはトンネルの記号がないのである.

報告者は東近江市の永源寺支所に尋ねてみることにした.そうして聞かされた衝撃の事実.

政箕隧道は崩れ去ってしまっていたのである.

試みに,旧い地形図を開いてみよう.左は大正9年修正測図の陸測図.政所から北へ向かう道は,御池川の右岸を通ってから橋を渡って左岸にとりつく.以降箕川まで左岸道である.

■調査 Experiment

前日会社に自転車を置き忘れてきてしまうという大ポカをやらかしてしまったため,今回の調査は完全に徒歩である.公共機関を乗り継いで永源寺支所へ向かうには,JR近江八幡で近江鉄道に乗り換え八日市駅まで,駅から支所前までバスでということになる.バスに乗り慣れない報告者は見事にバスを間違えて,危うく北へ行ってしまうところだった.慌てて乗り直して,八風街道を東に向かう.

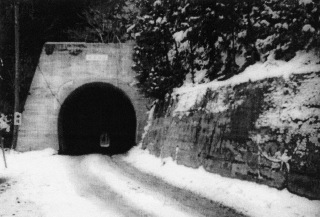

写真は政所側の坑口を写したもの.コンクリートでぶ厚く囲われ,県内他所にある大正〜昭和の隧道とは違った表情をしている.恐らくこれは,昭和の巻立て工事以降に改修されたものだろう.

残りのページは写真と新聞記事の切抜きで埋められている.工事の進行と崩壊を追ってみよう.

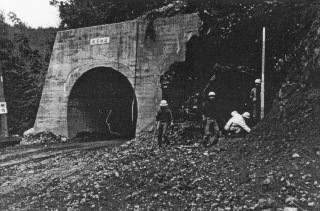

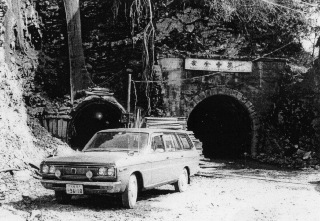

工事は昭和45年12月に着工.幅4mの隧道を7mに拡張するため.東側に新たな導坑を掘り,新旧のトンネルを合わせて一つにしようとした.3枚残されている工事中写真のうち2枚は政所側から写したものである.向かって右手の護壁を崩し,導坑を通した直後の写真.残りの1枚は箕川側を写したものだ.ポータルは昭和7年竣工の档鳥坂隧道と全く同じ,無装飾のコンクリート壁に石の迫石となっている.題額付近は「安全第一」の横断幕に隠れて見えない.昭和の巻立て改修はこれを指しているはずだ.

昼夜を分かたず工事は進められ,政所側から導坑を切り広げて一つにする作業が進められた.残すはあと10数mで全通という時に,崩壊事故は起こった.

昭和46年7月22日未明.先日の豪雨で地盤が緩んでいたところへ,追い打ちをかけるかのような大雨が降っていた.付近の地盤は頁岩風化土.水分を含むと脆く崩れやすい地質だ.工事に当たっていた作業員は,トンネル内の出水を止めるための水抜き工をしていた.

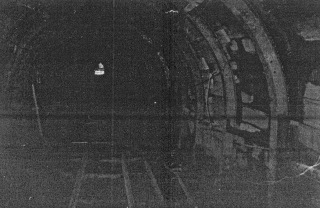

生々しい写真が続く.見上げたアングルの斜面の杉が,今にも倒れようとしているもの.削れた斜面の土が土けむりをあげて崩れ落ちる瞬間.箕川側の坑口は土砂で押し潰され,天井にあったプレートが地についている.終いには箕川側坑口が根本からえぐり取られるようにして,御池川の藻屑となって落ちてしまった.後に残ったのは,百数十mに渡ってえぐられた山の斜面だけであった.

終りのほうにある写真は,対岸の旧道から崩壊箇所を写したものだ.貼られた写真の隣に手書きの絵が添えられている.まさにこのようになったのである.

崩壊の後も雨は止まなかった.恨みの雨の中,県の土木部長ほかが集まって現場を視察し.今後の対策を協議.道が全く失われてしまたっため,復旧には数ヵ月かかるとされた.幸い箕川から川相へ抜ける車道があったため,箕川より上流が全くの陸の孤島になることは逃れたが,土砂崩れによって送電線が切れてしまっていた.関西電力が応急措置として発電機2台を持ち込んだものの,四六時中使える訳でもなく.冷蔵庫が使えなくなるなど中々に困難を来したようである.

崩壊を写した写真の次は,復旧に向けた作業の数コマ.残された政所側の補強綱アーチが惨めな姿を晒し,鉄筋が虚しく宙に絡んでいる.その横に作られた仮道路.最後はトラックを囲む町の人々の姿が写っている写真で締めくくられる.恐らく工事が完了して,久しぶりに政所からやって来たトラックなのだろう.

■考察 Discussion という訳で,大正当時の姿が解らぬままに,政箕隧道は永久に消えた.どんな構造であったのか,それが一連の旧隧道のなかでどのような位置付けにあったのか,不明なままである.さて,どうしたものか.

■参考文献 References

滋賀県東近江市永源寺支所,地域振興課の担当者氏に感謝. | ||||||||||||||||||||||||

| ||

|