|

という訳で,報告者は直ちに第二次調査の準備を整えた.再び彦根へ向かったのは2週間後のことである.天気予報の雪達磨記号など気にしている場合ではない.

裏道を通って隧道へ.最後の民家の脇に自転車を置き,この日のために揃えた特殊装備を携えて,雪の薮へと入って行く.隧道はすぐそこである.雪明かりのお蔭で廃車の群れも隧道の廃れ具合もそれほど恐ろしげなものには感じられない.

雪を纏っていることを除けば,隧道は2週間前と全く同じ状況である.当り前といえば当り前だが.隧道の中は風の流れもなく,暖かい.奥で閉塞しているのだろう.今回の調査はまず,その閉塞点へ向かうことが目的だ.

隧道内には先日見たのと同じ色の水が溜っている.ポータル付近で推定深度3m.この深さを越えるためには,もう,これしかない.特殊装備第一弾・ゴムボート.

10mほど進んで気づいたのだが,ポータル付近の深さに比べて格段に浅くなっている.滞積した泥の深さも考慮に入れれば,恐らく腰くらいの深さではないか.隧道は通常,水捌けをよくするために外に向かって傾斜している.3mの深さの水で全長が満たされているということはあり得ず,やがては乾いた岸に至るだろう.それにしても期待していたより水没区間は短いようだ.ボートが少し仰々しくも感じたが,なければないでこの時期に突破するのは不可能だ.

路面は全くコンクリートという訳ではない.奥から流れてきた土砂や石ころ,朽ちた木切れなどが無造作に転がっている.人為的かとも思える立てかけた木も見える.先程よりもさらに暖かい.「地底は一年を通して温度の変化がないから冬は暖かい」という書物の知識が,具体性を伴って体に刻み込まれてゆく.

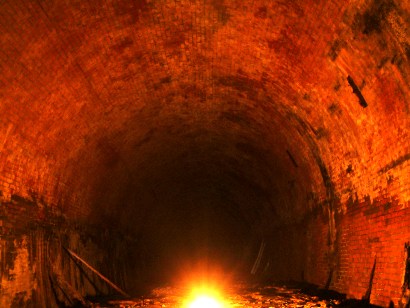

ランタンを手に奥へ.坑道は横山隧道と同じく完全な煉瓦巻きである.大きく損傷したところはないが,湿度が高いせいでひどく黴ている.石灰分の遊離も激しい.これがランタンの明かりでなく白色光であったりしたらさぞかし不気味に感じたことだろう.まことに,ランタンは玄妙な道具であると思う.

奥に進むにつれて,土砂の滞積は厚くなってゆく.まるで未舗装の地道,しかも流水に洗われた廃林道の路面のようだ.ヤカンや空きカンなどのゴミが所どころに転がっていて,こんな状況でもやはりゴミがあるのかと妙に感心してしまう.閉塞前に持ち込まれたものだろう.聞こえるのは己の歩む足音と,天井から滴る水の音,それらを包み込むようなランタンの燃焼音.ここまで来ると車のエンジン音も聞こえない.時おり耳を刺激する鋭い音はコウモリの鳴き声.彼らにとっては恰好の越冬地であるに違いない.

やがて足音の反響がなくなる,ザッ,ザッ,という音の違和感に気づく───栗子隧道で経験したアレだ───と同時に,目の前に土くれの山が現われた.ここが閉塞点だ.

レンズの結露が晴れるまで,閉塞点周囲を調べる.坑道の路面から1m位の所には,横山隧道と同じ水抜き穴.朽ちて半分以下になったドラム缶,ジョージアの缶───最近復刻版の出た250mlサイズ───ちょっと不思議な感覚に因われる───,石油ポンプ等等等が転がっている.一番新しく見えるのは「日特建設」の立ち入り禁止看板だ.塞がれる直前まで,この看板が西側ポータルの門番をしていたのだろう.コンクリート塊がついた鉄の棒も見えるが,これはバリケードの柱だろうか.この他,ここで焚火をした跡もあり,報告者が閉塞後初の訪問者という訳ではなさそうだった.

以上の状況検分を踏まえて,報告者は「西側ポータルの一部が露出している筈」と思った.例えば法面のコンクリート護岸の裏に埋もれているというのではなく,せいぜいアーチの高さ位で土に埋まっているだろう.もしも完全に塞ぐのであれば,土嚢か何かを使ってもっと奥まで詰めるはずだ.引き返して,反対側を調査してみることを予定に組み込む. |

| ||

|

始発の電車が京都を過ぎたあたりから小雪が舞い始め,はっと気づくと辺りはうっすら白く雪化粧している.草津,野洲と進むに従い積雪量は増して行き,もう銀世界と表現しても間違いではない白一色の風景が車窓の外に広がっていた.こんなので大丈夫かと心配したものの,雪は安土辺りでピークを迎え,あとは彦根に向かうにつれ薄くなってゆく.不思議なものである.そうして降り立った彦根は,写真の程度の積雪であった.

始発の電車が京都を過ぎたあたりから小雪が舞い始め,はっと気づくと辺りはうっすら白く雪化粧している.草津,野洲と進むに従い積雪量は増して行き,もう銀世界と表現しても間違いではない白一色の風景が車窓の外に広がっていた.こんなので大丈夫かと心配したものの,雪は安土辺りでピークを迎え,あとは彦根に向かうにつれ薄くなってゆく.不思議なものである.そうして降り立った彦根は,写真の程度の積雪であった.