谷坂隧道(再調査)

2008年の夏に再訪した。初めて訪れた時に抱いた小さな疑問を解くためだ。

帰って写真を見ているうちに、ふと気づいた。このピラスターは、実はピラスターではないのではないか、と。

アプローチには東側のポータルを選んだ。隧道前が短い切り通しになっていて、その左手からポータル上へ上がる余地がある。隧道手前の左手は墓地であり、その墓地の駐車場からお誂え向きの山道も伸びている。後述するがこれが「火坂」の峠道だろうと思われた。

隧道の真上は左肩下がりの斜面になっていて、ポータルの左側面が露出している。建設当初からこの姿であったらしく、スパンドレルの下見板張りも、笠石のディンティルも、側面まで丁寧に巻かれているのが見える。このような姿なのでポータル上へ上がるのは楽だ。

接近し、夏草にまみれたその姿を見た瞬間、自分の推論が正しかったことを知った。ポータル上には溝が切ってあり、それがピラスターの所で丸く深くなっている。覗き込めば底が見通せない深い穴。

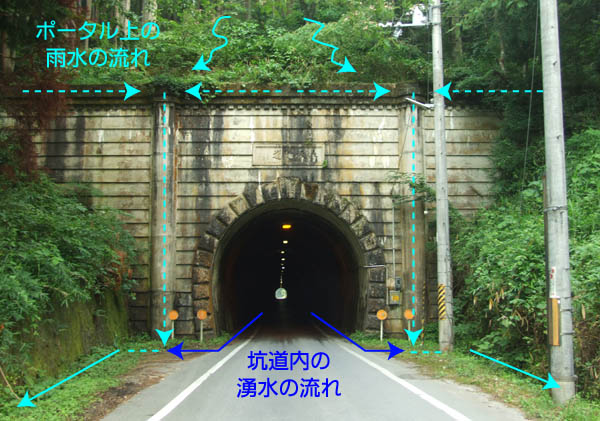

隧道ポータルは隧道の顔であると同時に、隧道上の土砂を塞き止めるという実務的な役割を担っている。自然、ポータル上には土砂が溜まり、降った雨や流れ込んだ沢水なども集まってくる。「ポータル上の水を逃す構造」は一つの設計セオリーと言える。これは横山隧道がいい例だ。横山隧道では擁壁に沿う2段の樋が設けられ、それは80年以上を経た今でも機能している。 その横山隧道を設計した村田鶴が、最後に行き着いた谷坂隧道。野暮な設計をする訳がない。ピラスターに排水管を兼ねさせたうえに、それを新古典主義意匠の中心に据え、機能と美とを融合させたのだった。

村田の真髄を見た思いがした。 |

| ||

|

当時は写真に収めなかったが、ピラスターの根元に目が行ったのを覚えている(写真は再訪時に写したもの)。擁壁に沿って排水溝があり、それがポータル壁面の手前で折れて、ピラスターの根元当たりに潜り込んでいた。隧道内部にも側溝があるためそこに繋がっているのだろうと思われたが、しかしそうなると、ピラスターの根元に空洞があることになり、壁面を支えるというピラスターの役割を(力学的な見地から)無視した構造ということになる。いくらピラスターが意匠化しつつある時代の作とはいえ、ここまでピラスターの存在感を強調しながら、そのような等閑視があったのだろうか。

当時は写真に収めなかったが、ピラスターの根元に目が行ったのを覚えている(写真は再訪時に写したもの)。擁壁に沿って排水溝があり、それがポータル壁面の手前で折れて、ピラスターの根元当たりに潜り込んでいた。隧道内部にも側溝があるためそこに繋がっているのだろうと思われたが、しかしそうなると、ピラスターの根元に空洞があることになり、壁面を支えるというピラスターの役割を(力学的な見地から)無視した構造ということになる。いくらピラスターが意匠化しつつある時代の作とはいえ、ここまでピラスターの存在感を強調しながら、そのような等閑視があったのだろうか。