|

■考察 Discussion 賤ヶ嶽隧道は佐和山隧道,横山隧道とほとんど同じ構造をしているが,建設時期がやや違う.同時に着手された2つの隧道が完成した頃に賤ヶ嶽隧道へ取り掛かっている恰好だ.しかしながら,その構想は古くからあったようだ.

「滋賀県土木百年年表」によれば,明治21年にこの路線の改修計画がなされている.計画者は地元住民の大音竜太という人物───年表には裃に脇差姿の彼の写真も載っている───で,予算書まで作成されていたらしい.内容は872mの隧道(工費2万1,974円31銭3厘),道路拡幅2,306m(工費1,192円21銭6厘)などとなっている.しかしながらこの計画は実施されることはなかった.これに限らず北琵琶湖を東西につなぐ道は,何度も計画がなされ,そして立ち消えていたようである.

その第一期工事が塩津浜〜大音間であり賤ヶ嶽隧道であった.同年8月には堀田知事も臨席し,塩津神社境内で盛大な起工式があげられた.工事着工は9月20日.塩津〜飯の浦間の道路改修に始まって,大正13年に隧道工事に着手している.隧道銘板は調査の項で述べた通りだが,伊香郡志では大正13年3月1日着工,翌14年3月21日に導坑が開通,昭和2年7月27日に坑内巻き立て完了とある.「拱環部は煉瓦又はコンクリート,側壁部は凡てコンクリートを以て各畳築せり」ともあり,当時から内部の大部分はコンクリートであったようだ.要したセメント樽は2945樽にもなったという.郡志ではかなりの難工事であったように書かれているが,佐和山隧道,横山隧道とほぼ同じ位の日数である.延長や幅員は賤ヶ嶽隧道の方が上だから,よくやった方なのではなかろうか.

路線はその後,第二期工事として海津村海津地内の道路改修1,850m,幅員4.5m化が行なわれた(大正15年5月15日竣工),次の第三期工事はやや遅れるが,その間に木之本〜賤ヶ嶽隧道〜塩津浜〜福井県間が国道乙種12号に昇格している.第三期(塩津村岩熊から塩津浜まで道路改修936m,幅員4.5m,昭和6年5月15日竣工),第四期(永原村大浦から小山まで2,291m,幅員4.5m,昭和7年12月23日竣工)ときて,次の第五期はいよいよ湖北隧道である.

道路史的側面から見た賤ヶ嶽隧道は以上である.この歴史を調べる以上に報告者の頭を悩ませたのが,西側坑口の扁額である.初めて見た時は「赤城」という雅号が読めただけで,本文の四文字は一文字も読めなかった.雅号も読めたというばかりで,それが誰なのか知る由もない.この1枚の扁額から報告者の長い彷徨が始まる.

まず,木之本町の教育委員会にお尋ねした.隧道の歴史的側面については詳しい資料を頂けたが,扁額に書かれてある言葉も「赤城」もご存知ではなかった.木之本町に古くからある図書館・江北図書館でも調べていただいたのだが,隧道完成時期に「赤城」という雅号を使っていた人物で,滋賀県にゆかりのある人物は見付からず.かわりに,建設計画を主導した富田八郎ではないことを教えていただいた(富田八郎は図書館の館長氏の祖父に当たるのだそうである.氏の話では書をたしなんでいたことはないとの事.なお当時の資料がつい近年まで残っていたそうだが,手違いで破棄されてしまった由.残念至極である).次いでお尋ねしたのは,木之本にある布施美術館.書を扱っていると聞き,「赤城」が誰かわかるのではないかと思ったのだ.突然の電話にも関わらず丁寧に応対していただき,「赤城」を署名として使っていた3人のリストを頂いた.

【赤城】程赤城[詩・文]

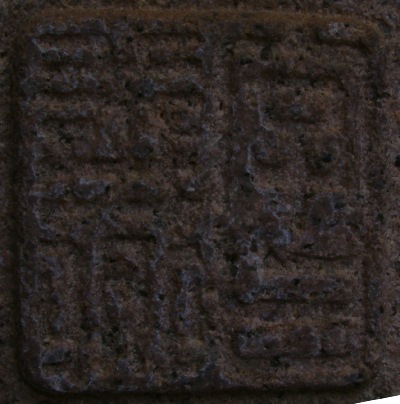

いずれも大正〜昭和初期の人物ではないが,過去に書かれた書を額に用いた可能性はないでもない.扁額には文字の他に印が3つ押されて(彫られて)いて,これは三顆印と呼ばれる伝統的なものだ.この三顆印があるということは,書法に則った「作品」であることは間違いない.ちなみに右上にあるのが引首印(関防印とも呼ばれる.好みの言葉を記す),左上の印が白文印(姓名印.姓名を彫る),下が朱文印(雅号印,雅号を記す)という.

リストのうち三番目の赤城が気になった.木ノ芽峠といえば木之本のすぐ近くにある県境の峠.そうして元治元年に木ノ芽峠で起こった出来事といえば「天狗党」である.武田耕雲斎率いる天狗党は、水戸藩を発ち中仙道を遠って雪の蝿帽子峠を越え,最終的に金沢まで至ったところで幕府に降伏した.彼らは木ノ芽峠を越えて彦根藩の預りとなるが,やがて全員が斬首されてしまう.その中にリストの「赤城」がいたようなのである.

こうなると,書そのものから何かを導き出すしか残されていない.書が何を語っているのかを知るため,報告者は手持ちの漢和辞典のほかに篆書の入門書も読んだ.まず判明したのは3文字目.「如」であった.この時点で辞典がないとやっていけないことを悟る.何であれが女扁なんだ,と.購入した篆書辞書を片手に拡大のプリントアウトを眺めながらあれこれ類推し,ようやく1文字目が「周」であることを知った.正確に言えば辞典に載っている文字と現物とは異なる(本来ならつながっていない左上の辺がつながっている)が,他に似たものがないため「周」であると思う.

篆書の「道」は 漢和辞典によれば,「匡」は曲げるの意味があるほか,曲げてただすの意味もある.例えば「匡正」は正しくする,わくにはめて正すという意味.これを知って全てがつながったように思った.琵琶湖の北部を行く道は,湖と崎によって曲がりくねった道である.それを隧道を使ってまっすぐにしたかのよう.すなわち「周」湖の「道」「匡」するが「如」し.報告者のこの推理が正しければ,書者のセンスはなかなかである.古典の四文字を引用しつつ,それをもじって全く別の、しかも絶妙な四文字にしてしまっている. それで,肝心の「赤城」とは誰なのだろう.2回目の調査では下から望遠で姓名印雅号印を撮ったほか,隧道の上から身を乗り出しながら,見当でつけたマニュアルピント+タイマーで落款を撮ってみた───佐和山隧道の『特殊装備』は後に導入されたもの───.上2つが望遠で撮った姓名印・雅号印,下が最近接の姓名印である.

陰影がうまく写せなかったためどの字も判別し難いが,右上は「字」である.その下は「曰」のようだ.3,4文字がわかりづらいのだが,佐和山隧道の印からの類推で「義楽」または「義卿」であると思える.つまり「字曰義(楽|卿)」で,姓名印というより字(あざな)を記したものであり,堀田義次郎のものであることになる.確かに堀田は着工時の知事であり,起工式にも出席するなど大きく関わった人物だ.篆書という共通項もある. 初めて見てから半年.遠回りをしてようやく,赤城が誰なのかわかりかけてきた.

■参考文献 References

■謝辞 Acknowledgement 問い合わせを受けて下さった全ての方に感謝. |

| ||

|

であって,全く字形が異なる.しかし辞典に併記されている金文の「道」は

であって,全く字形が異なる.しかし辞典に併記されている金文の「道」は である.このような省略があるかどうか,素人である報告者には解らないが,「首」の下についているしんにょうの払い(止)を取り除けば,現物の2文字目に近くなるのである.

である.このような省略があるかどうか,素人である報告者には解らないが,「首」の下についているしんにょうの払い(止)を取り除けば,現物の2文字目に近くなるのである.