| 賤 | ヶ | 嶽 | | | 行政:滋賀県木之本町 | 標高: 140m |

| 隧 | 道 | ■ | | | 1/25000地形図:竹生島(岐阜16号-1) | 調査:2004年8月,2005年2月 |

|

■背景 Background

賤ヶ嶽隧道は旧国道8号,木之本町の市街の外れに位置する.羽柴秀吉と柴田勝家の合戦で有名な賤ヶ嶽の下を抜ける隧道である.着工は大正13年,4年後の昭和2年に竣工している.佐和山隧道,横山隧道と共通の構造をもつ煉瓦隧道であるが,村田鶴の名前は資料に現れない.隧道幅も前二つの隧道が1.5車線幅であったのに対し,完全2車線の大きなものだ.

報告者の個人的な履歴としては,上記3つの煉瓦隧道の中で最初に訪れたのがここであった.そして扁額の篆書を見,その意味と書者を知るために大変な苦労をしている.

■調査 Experiment

東側は大音の交差点を「賤ヶ嶽ロープウェイ」の看板を頼りに分岐.山に向かって真っ直ぐ進み、右に左に大きくカーブして隧道に至る.さほどの距離・標高差ではないが、国道として機能していた頃はさぞかし「目の上の瘤」であったろうと思う.

先述したように、隧道は2車線幅の大隧道である.アーチもやや偏平になっていて、その分迫石も縦長である.それ以外は佐和山隧道,横山隧道と全く同じ作りとなっている.

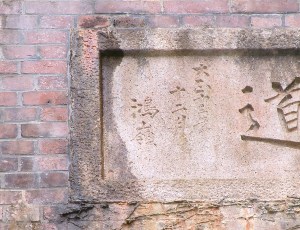

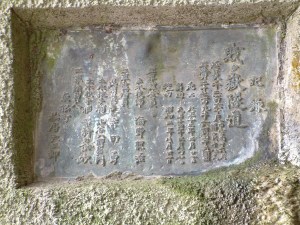

東側の題額は隧道名を記したもの.大正13年12月の日付と「鴻嶺」という雅号が読める.鴻嶺は当時の滋賀県知事・末松偕一郎(大正12年10月25日〜大正14年9月16日)である.このことから,扁額(の書)は着工直後に書かれたものであることが知れる.普通は完成時に作られるため竣工年の目安になるものだが.細かく調べてゆくと,こんなことが解って面白い. 向かって左手の坑道側壁には隧道工事を記録するプレートが埋め込まれている.延長や高さ幅員などのスペックのみならず,工費や工事に携わった者の名前も刻まれており,貴重な資料だ.

「記録 ※「土木百年年表」に記された諸元とは若干異なっている.年表によると主任技手は高木太三郎.延長382.0m,高さ5.5m,工費32,220円,昭和2年11月30日竣工.

トンネルを抜けると琵琶湖の展望が目に飛び込んでくる.この角度は絶妙だ.振り返れば坑門が湖面の輝きを受けて浮かび上がっている.そうして題額には,あの篆書が掲げられている.報告者の頭を随分と悩ませた4文字+2文字である.

先に旧道を報告し終えておこう.道はこの後,山肌に沿って徐々に勾配を下げながら北へ向かう.道すがらの湖側には人の背丈ほどの六地蔵もある───が,何故か道にはそっぽを向いて,全員で湖を眺めている.飯浦集落につく頃には国道と同じ高さとなり.新国道に織り込まれてゆく. |

| ||

|