録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

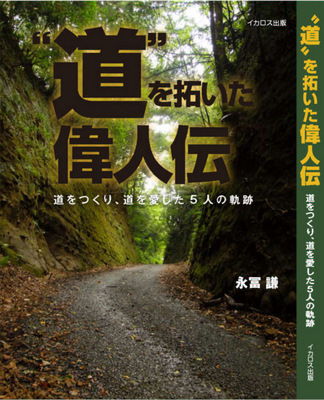

2011-11-18 “道”を拓いた偉人伝 [長年日記]

[廃道本][宣伝] 宣伝

少しは真面目に書いたつもりなので真面目に宣伝しておく.表題の本が出る.ぜひ買っていただきたい.

少しは真面目に書いたつもりなので真面目に宣伝しておく.表題の本が出る.ぜひ買っていただきたい.

テーマはOさんに与えられたもので,確か昨年の中頃から話があったと思う.道に関わった人の面白いエピソードを集めて書いてみないか,と.最初はためらった.まず思ったのは,数千字の原稿ですらまともにまとめられない自分が16万文字もの量を書けるだろうか? ということ.とりあえずてけてけ打っていれば,そりゃ量はクリアできるだろうが,一冊の本として纏まったものになるかどうかわからなかった.しかも伝記のようなことを複数人分やれという.土倉庄三郎だって『評伝』があったから書けたようなもので,要するに引用だ.そういう伝記のない人を書くことができるのか.それ以前に,すでに伝記がある人を又書きして価値のあるものになるだろうか? そういうテーマがいまの時代に一般受けするとも思いづらかった.Oさんは「それでもいい」という.

一度でいいから「自分の本」を作ってみたいという思いはあった.小さな夢だ.編集会社に務めていて,文章というもの(とくに雑誌に書かれるようなもの)がただの消費物として扱われていることを知っていても,紙媒体の衰退を目の当たりにしてきていても,本を作ってみたいと思っていた.そういう状況だからこそ.売って儲けようという魂胆はさらさらない.やったことがなく難しいことだからやってみたいというだけだ.

もう一つ,先日もちょっと書いたが,ムックは本扱いしてもらえない.その時々に話題にはなってもいつかは忘れられてしまう.日に何十冊も出る有象無象のムック本の一つとして埋もれて消えていく.それが惜しいというようなことを,確かOさんは言った.自分もそう思う.かつて買ったそういう手の本は,その瞬間には役に立ったり,好奇心を満たしてくれたりしたけれども,それを今でも大切に持っていて,見直したり思い出したりするようなことはなかなかない.消費されて捨てられていくだけだ.そういうものだと割り切ってものを書くことができる性格だったら,いまごろは職業ライターの末席を汚して暮らしていたかも知れないが,残念ながらそういう諦めができなかった.馬鹿みたいな理由で怒鳴られながら搾り出すようにして書いた1000Wがただの埋草にしかならず,誰の目に止まることもなく捨てられていくのが嫌だった(プライドが高かったのだろうか? 自分はそうは思わないが,傍から見ればそうなんだろう.単に苦労が報われないのがいやなだけだ).いまORJでも同じようなことをやっているが,自分の思いもしないことを書かされたりすることがないだけましだと思っている.共感を得たいのならSNSでもやっていればいい.

そんなこんなで書かせてもらうことにした.最初は10人前後を,という話だったように思う.それではさすがに大変だ,ということで,5人に絞ることにした.本当はもっと多くしたほうが良かったのだろうが,無理なものは無理と諦めたほうがよい.人が多いとジャンルが被ってくるだろうし,一人分の文量が少なくなって書きたいことも書けなかっただろうと,書き終えた今になって思っている.

- 土倉庄三郎

- 莫大な資金を投じて村のインフラを作り上げた土豪(発案・資金提供)

- 天爵大神・水谷忠厚

- 神を名乗って道を改修しまくった奇人(道路改修)

- 禅海和尚

- 青の洞門を掘削(隧道)

- 増田淳

- 数々の名橋を設計した天才橋梁家(橋梁)

- 村田鶴

- 名隧道を残したマルチ技術者(技術系官吏)

禅海和尚と村田が重なるところがあるが,僧侶と官吏だし,村田の本質は隧道屋ではなかったわけだから,まあ分けられたほうだと思う.

本を通して言いたかったことは「はじめに」でほぼ言い尽くしたつもりでいる.書店で品定めする時はこの見開き1ページをざっと読むといい.あとは単純に,人物の紹介(「人,その生涯」)と,その人の作った道がいまどのようになっているか(「道,その後」)を書いてある.本当は人物紹介がメインになるはずだったが,書いているうちに道紹介の比重が大きくなって,半々かそれ以上になった.写真を活用できる場面がそこくらいしかなかったし,せっかく取材に行ったのだから,その時の写真を使わないと勿体無い.同じ内容でORJ向けに書き直すこともないだろうと思う(青の洞門はそのうち追記をするかも知れない.執筆後に絵葉書が増えた).

心配していた伝記パートは,増田淳で相当苦労したほかはそこそこ思い通りになった.土倉庄三郎はORJ記事を若干添削・追記しただけ,村田鶴も流用があるが,他は新規に書いた.「道,その後」はすべて新規である.道紹介はルポ風が抜け切れなかった.もう少し淡々と書いたほうが良かったかも知れないが,どうせ自分の本なのだから売れなくても自分のせいにできるのだと思い,好きなようにさせてもらった.

個々の章についての話はおいおい書いていくことにする.原稿を書き始めたのは今年の夏からで,それまではネタの収集と準備,構成を考えるのに費やした.書き始めてからもあちこちへ出かける必要が生じて,最後のほうはずいぶんカツカツになった.ORJ用の原稿が足りなくなって2日半徹で書いたこともある.締め切りを伸ばしてもらったり,初校と再校でまるっきり書き換えたりもした.Oさんだけでなくデザイナーさんにも迷惑をかけたと思う.そうやって苦労させられる側にいて,自分はしまいと思っていたはずなのにね.最も大きな不測の事態は,村田鶴のご子息であるKさんが入院され,しばらく連絡を取れなかったことだ.こればかりはどうしようもない.10月頭にようやくお会いすることができ,その結果を反映させていたらずいぶん遅れてしまった.

当初心配していた「16万文字も書けるのか」は,3/5まで書いた辺りで大幅に超過してしまうことが判明し,ざっくり削るはめになった.村田鶴は当初は7万文字にもなってしまい,構成を元に戻して半分以下にしている.これは自分が欲を出したせいだ.最初から他と同じ体裁で書いていれば何の問題もなかった.減らしたことでかえって本総体として纏まっただろう.

反省を書けばきりがないので脇へ置いておく.写真をふんだんに入れることができたのは良かったと思う.「人,その生涯」のパートはうるさくない程度に,「道,その後」は道の様子が掴める程度にふんだんに使わせてもらった.禅海和尚の章などはかなり贅沢である.絵葉書だけで4ページ半も取ってある.天爵大神は実地調査が行き届かなかったこともあって,旧版地形図でお茶を濁したを豊富に盛り込んだ.そのせいで国土地理院のチェックが間に合わず,発行が遅れてしまったのだが,それもたぶん自分のせいだろう.

総じて,ずいぶん好き勝手にさせてもらった.峠本を読み漁っていた頃に「ここはこうしたらいいのに」だとか「ここは物足りないな」と思ったことを極力反映したつもりでいる.もちろん,これが100%の正答でないことや,自分の最適解が他人のそれでないことも知っている.読んでスカっとするようなものは期待しないほうがいい.

本で使用した写真は高画質のpdfにしてネットにあげておくことにする.リンク先は本の中に書いてあるので(明示的にそうとは書いてないし,最後の校正で無理矢理入れ込んだので反映されていないかも知れないが)確認していただきたい.訂正だとか追記だとか,本編に入れられなかった写真類もそこへ置いていくことにする.

楽しみしています。<br>旧版地形図の地理院のチェック、必要だったのかなー。申請不要条件に収まりそうな気がしますが…。

あれこれ書き加えたからですかね.旧版地形図ばっかりだったし...