録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2023-11-05 [長年日記] この日を編集

[きたく]きたく

うむ。ない。

砂の摩耗について考えるべき。敦賀線工場の煉瓦は山の中にあるだけに砂も摩耗していず石英・長石が非常に角立っている。湖東組の煉瓦も石英・長石系を多く含むが黒灰色の石粒は角が取れて丸い。敦賀線工場の煉瓦再チェックのこと。

工場後の煉瓦は破棄煉瓦だけあって厚さが一定していない。50mmを切るものがあるかと思うと60mm前後まで行っているものも。焼けていない煉瓦ほど厚い傾向にあり、おおよそは2-1/4インチを意図したものとみられるが、その系統とは別個に?薄い煉瓦も存在する。そうしてその薄い煉瓦には溶融や粘土塊の付着が目立った。窯用に使われた他所から持ち込まれたものか。とはいえ胎土はよく似ている気がする。

横山隧道の煉瓦には角の取れた砂粒比較的大が多く含まれる&白斑もある。湖東組のにはここまで多種の石は含まれない。ただ大正期には配合が変わっていた可能性も無きにしもあらず。あの時割った煉瓦の写真、なぜ残してないんだ・・・

2023-11-08 [長年日記] この日を編集

[独言] 堀田義次郎の三顆印

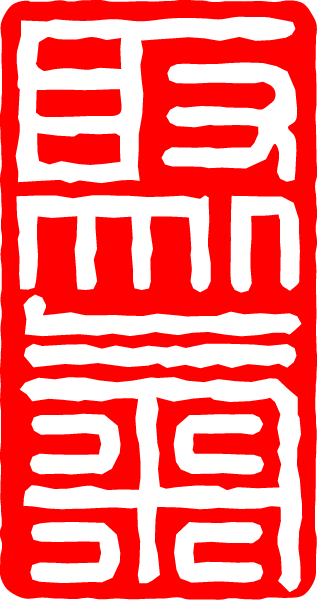

横山隧道「開衆正門」の関防印。二文字目は「風」で間違いないが、一文字目がよくわからない。戈と口は確かなのでこの二字で検索すると「戢」(武器を収める/やめる/あつめる)や「啔」(啓の異体字)がヒットする。啓風、だとすれば、新しい風を吹き込むような、爽やかな風のようなものを連想でき心地よい。ただ「戸」部を「多」のように書くかどうかは知らない。「咸」字の篆書体も結構近いが「咸風」だと意味がとりにくい。あるいは「威風」のつもりなのだろうか、そうだとするとちょっとおもしろくない。なので勝手に「啓風」だと思っている。堀田義次郎の篆書は篆書というより金文に近くて、かつオリジナルの書きようを追求していた節があって好きだ。角の欠けは元からの模様。扁額でもこの角を完全に削り落としている。落款印の欠けは雅趣だと石川九楊『一日一書』で学んだ。

横山隧道「開衆正門」の関防印。二文字目は「風」で間違いないが、一文字目がよくわからない。戈と口は確かなのでこの二字で検索すると「戢」(武器を収める/やめる/あつめる)や「啔」(啓の異体字)がヒットする。啓風、だとすれば、新しい風を吹き込むような、爽やかな風のようなものを連想でき心地よい。ただ「戸」部を「多」のように書くかどうかは知らない。「咸」字の篆書体も結構近いが「咸風」だと意味がとりにくい。あるいは「威風」のつもりなのだろうか、そうだとするとちょっとおもしろくない。なので勝手に「啓風」だと思っている。堀田義次郎の篆書は篆書というより金文に近くて、かつオリジナルの書きようを追求していた節があって好きだ。角の欠けは元からの模様。扁額でもこの角を完全に削り落としている。落款印の欠けは雅趣だと石川九楊『一日一書』で学んだ。

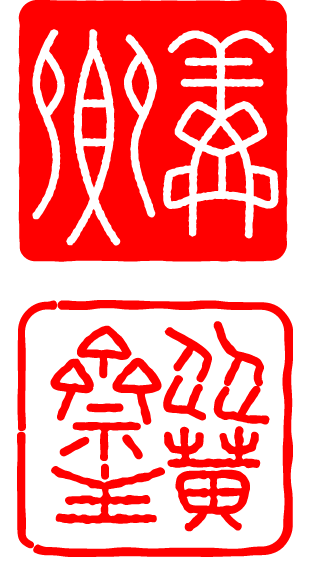

佐和山隧道「宮容妙門」の関防印。「取」+「灬」で「焣」、炒の字に通じる「いる/いためる」の意味。なので最初は焦りの気持ちとでもいうような意味か―――それを最初に押すことで逆に戒めとするような―――と思っていたが、「焣」=「聚」でもあるようで、気を集めるという意味の「聚気」であるらしい。風水にも聚気位というのがあって財が集まるところらしいが、それもなんかやらしいので採用しない。集中、集中。

佐和山隧道「宮容妙門」の関防印。「取」+「灬」で「焣」、炒の字に通じる「いる/いためる」の意味。なので最初は焦りの気持ちとでもいうような意味か―――それを最初に押すことで逆に戒めとするような―――と思っていたが、「焣」=「聚」でもあるようで、気を集めるという意味の「聚気」であるらしい。風水にも聚気位というのがあって財が集まるところらしいが、それもなんかやらしいので採用しない。集中、集中。

朱文白文。白文は義次郎だと締りがないからか「義卿」にしている。長い間悩んでいた朱文は「从黄斎主」であった。黄色に従うとはどういう意味か考えると興味が尽きない。今でこそ黄色は「危険」「注意」のイメージをまとっているけれども、大正中期でもそれは同じだったろうか。別のイメージがあったのか。

朱文白文。白文は義次郎だと締りがないからか「義卿」にしている。長い間悩んでいた朱文は「从黄斎主」であった。黄色に従うとはどういう意味か考えると興味が尽きない。今でこそ黄色は「危険」「注意」のイメージをまとっているけれども、大正中期でもそれは同じだったろうか。別のイメージがあったのか。

黄色=政友会だったのではないか、と超無根拠に想像している。政友会に従う為政者という自嘲。政友会の傀儡県政と陰口された彼だが横山や佐和山の推進は内務部長時代からの宿願でもあったわけだから、ただ単に政友会の犬的知事では無かったんじゃないかしらンと想像している。それもまた無根拠な想像だけれども。

賤ヶ岳の「周道如匡」を書いたときには朱文「字曰義卿」、白文「赤城」。起工時には滋賀県知事だったがこの書を書いた時点即ち竣工の頃には知事でなくなっていた。なので赤城のペンネームを使っている。大正七年刊『大正詩文 6(4)』にこの雅号で投稿した?漢詩が掲載されている。

2023-11-13 [長年日記] この日を編集

[きたく][煉瓦刻印] 隅立て井筒+三線=四日市煉瓦会社説

官報で四日市煉瓦会社が M21.3.頃に東海道鉄道用厚形煉瓦石を請負ったという話を知って、その頃から隅立て井筒+三線印が初期の四日市煉瓦の印である可能性を考えるようになり、もう一度東阿倉川を歩く必要を感じていた。そうして再訪して望み通りのものを見つける。我ながら空恐ろしくなる。ただし同じ構造物から勢陽組・水谷工場の識別印とみられる大型カナ印も出胎していて、そのことをずっと考えながら歩いていた。水谷工場のものだとするとM22以降に作られた煙突ということになるが、そもそもその頃には四日市煉瓦がすぐそばで操業していたわけだから四日市煉瓦から直に全部買ってくれば早い話。それに、湖東線米原~長浜間(M22前半)とか屋ノ棟川隧道(M21.12.)とか石ヶ瀬川橋梁井筒(M24.6.)は使われていたに使われているのはいいとしても、揖斐川橋梁左岸の橋台の井筒(M19)とか武豊線北浜田暗渠(M18.10.)とかにもあるのはおかしいわけで。しかし後者2つは濃尾地震後に改築した可能性があるのでその頃に突っ込まれたと見れなくはない。だいいちこれを三陶組のとみたところで矛盾することには変わりがないし、揖斐川橋梁は橋脚井筒に西尾士族工場のを使っているのだから橋台井筒もそれであっていいはずなのだ。やはり改築で上だけちょっと積み直したとみていいのではあるまいか。

四日市煉瓦はM20に四日市の九鬼紋七、日永の松岡忠四郎によって興されたが(『海蔵小誌』)、その後四日市の実業家・水谷孫右衛門が買収したんじゃなかったっけか。そのせいか三重県統計書明治27年の頃からM26.4.創業とされるようになり名称も「四日市煉瓦製造所」になる。M29竣工の北陸線山中隧道では“△Y.B.”が検出されているからこれが新組織の商標であったのではないか。T7-8頃『大日本商工録第1輯』には高浜の支社のところにこの商標が掲げられているがこの頃には合資会社になっててM44創業にされたりしている。とにかくM20創業からM26までの期間に隅立て井筒が使われていたとすればうまく説明できそうにみえる。

石ヶ瀬川橋梁の隅立て井筒の断面が三河のに似ているのは三河から技術流入があったらからも知れぬ。『三重県史』資料の紛議の記事に出てくる被害者(親方)は三河出身で三河で煉瓦造りに関わっていたようだ。

その後四日市港を見に行き、さらに松岡忠四郎の絡みで日永になにかあるかも知れないと思い東海道筋に足を伸ばして、その日永で不審行動を咎められてしまう。ふいに煉瓦壁が現れしかも3インチ厚だったものだから深く考えずに突っ込んでしまった。よくないことだ……。反省しなければならない。結局日永方面ではこれ以外に発見なし。ただし街道筋だからといって各種煉瓦が広範囲に分布しているわけではないことは確認できたということにしておこう。

2023-11-17 [長年日記] この日を編集

[隧]与良木隧道

https://dl.ndl.go.jp/pid/764812/1/202 https://dl.ndl.go.jp/pid/1498157/1/22と、M33時点で隧道があったのは確か。しかし https://dl.ndl.go.jp/pid/909336/1/315

関谷義夫、 https://dl.ndl.go.jp/pid/1104474/1/175

金田治平が大正4~6頃にも開削したという話が出てくる。愛知県近代化遺産調査報告書ではM27に金田が掘削したとある。ソースは鳳来町誌交通史編、海老風土記、愛知の歴史街道。

[近代デジタルライブラリー]くそう

しおりを入れたつもりなのに消えていることが多い気がする……。出会いは一期一会、見つけた時にメモしておかないと。

しおりに頼るからいかんのかもしれんな。前の通りここへメモ書き魯文したほうが確実。

2023-11-20 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] 杉本煉瓦製造所@新道暗渠

やはり何度も訪れてみるべきだな……17年経って初めて真理に気づくことができた。はじめ四日市煉瓦の刻印かと思って焦ったが(ついこの間、初期には隅立て井筒印を使っていたと仮定し直したところなのに)、鮮明なものを探し出して清掃して杉本煉瓦のだとわかった。三行目がはっきりしなかったけれども国分暗渠へ向かう頃には葛木だと気づく。仮に17年前にこれに気づいていたとしても意味がわからなかったかも知れない。甲賀郡葛木に杉本煉瓦製造所があったと知っていたからこそ理解できる。そうしてその工場のことは明治30年版の滋賀県統計全書にしか載っていないというのがおそろしい。そこで創業M21.1.となっているからには関西鉄道草津線の建設に関わる創業だったはずで、しかしその想像を物的証拠で裏付けることはできていなかった。この刻印の検出によって全部が繋がったことになるわけである。めでたいことである。

刻印は三雲方のスプリングラインの上に露出しているのが最も鮮明。他にも三角形印がみられる煉瓦は多い。国分暗渠も平の露出は多いがわかりやすいところにはない。西側ポータルまで廻っている蛇腹の腹に1個ある。国分では焼過煉瓦の平の露出が多いがそこには確認することができない。おそらく製造系統を異にしていて、普通焼き煉瓦も全数打刻ではなかっただろう。全数だったら葛木ですでに検出しているはず。

国分・新道、杣川橋梁の橋脚はいずれも60mm厚を採用。同じ頃省線東海道線西半分では2-1//4インチや3インチがデファクトになっていた。関西で60mm=2-3/8インチを採用し始めたのが関西鉄道であったようである。

スパン12ft以下なので一応暗渠と読んでおく。国分橋梁・新道橋梁として知った身なので違和感がぬぐえないが、なあにそのうち慣れるだろうし、そのうちまた元に戻るかも知れないし。そんなところに拘っても意味がないし、しかし叙述する時に命名ルールをもっておかないとかえって面倒くさくもある。主に後者の理由で暗渠と呼ぶことにする。拱渠と書くのはなんか半角斎。

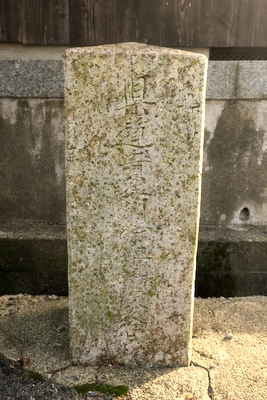

[滋賀県道元標] 県道貴生川停車場線

ついでにこれも新発見した。以前来た時に貴生川駅のそばに起点元標が転がっているのを見つけていたけれども、それと対になる終点元標もちゃんとあって、そちらは今も路傍に立っているのだった。建っているのは県道122号との分岐点、まさしく今の121号を示して立っている。

ついでにこれも新発見した。以前来た時に貴生川駅のそばに起点元標が転がっているのを見つけていたけれども、それと対になる終点元標もちゃんとあって、そちらは今も路傍に立っているのだった。建っているのは県道122号との分岐点、まさしく今の121号を示して立っている。

県道分岐点のほうが終点なのがちょっと面白い。あくまで駅側が始点、交通運輸体系でみれば鉄道を幹線としてそこから末端に向かうような形で設定されているわけなのだろう。

始点元標のほうは相変わらず駐輪場西角に転がされていた。巾20cm。

2023-11-22 [長年日記] この日を編集

[煉瓦工場]うん

いつも、いつまでも、煉瓦のことしか考えてない。

煉瓦のことしか考えてないと、いろんなことに気づける。

たのしい。[力尽きた]