録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2017-08-02 [長年日記] この日を編集

[煉瓦工場][煉瓦刻印] 割丸刻印@神崎

それで神崎煉瓦工場の件だが、やはりイベントか何かがないと開放されていないらしく、体よく門前払いされてしまった。そうなることは半ば承知で出掛けたので悔いはない。

在所から少し離れた海際に工場はある。その周辺を歩きまわってみると、やはり屑煉瓦がたくさん落ちていた。ほとんどの煉瓦は見本に持ち帰りたいくらいにあからさまな機械整形煉瓦であった。工場末期の製品であることは疑いようがない。

神崎の集落は西神崎のほうが古いように見える。東にゆくほど旧家が減り、かわりに永春寺や大明寺といった寺社、商店、小学校などは東にある。民家の密度は東神崎のほうが密だが、廃屋になり朽ち果てている家、そうなる途上の空き家も東神崎のほうが多い。細い路地を挟んで民家が軒を接せんばかりに並んでいる、その中を人一人幅の通路が四通八達しているという海辺特有の集落のつくりだ。

西神崎の在所をうろついている時にこの刻印煉瓦に出会った。写真では「C」字に見えるが○を十字に切ったような形をしている。その近くでは半割にしたもの(即ち円弧×2で円を形成している)も見た。しかし在所で見つけられたのはその2つだけだ。これだけだと「これが神崎煉瓦の刻印だッ!」という牽強付会さえ難しい。手整形の煉瓦も機械整形の煉瓦も数え切れないくらい転がっていたなかで、たった2つだったから……。そう主張するなら東神崎で見かけた日本煉瓦刻印をどう説明するつもりか>nagajis。

うろうろの足がふと向いたのが、浜辺にある神社だった。湊十二社神社というそうだ。その鳥居を潜って最初に出会ったものが、意外にも神崎煉瓦---ていうか京都竹村丹後製造所に直結する遺構であった。

この水屋。非常にきれいな煉瓦積み。柱は角を丸くとった異形煉瓦を積み、壁は透かし積みにしてある。ホウきれいな肌をしている、と思って平を覗き込んで、やっと手整形の煉瓦だとわかった。平に筋が入っていたからだ。そうして傷らしい傷はそれしかない。小石が顔を出してたりだとか微細なヒビが入ってたりだとかさえもない。あっても構わない瑕疵はおろか焼きムラさえない。

脇に掲げてあった解説看板によると、井戸の石組みの内側に竹村氏や山田氏らが明治36年に寄進したことが刻まれているそうだ(その拓本が飾ってある。実物を見たかったが頑丈な蓋がされてあって覗けなかった)。

この水屋に使われている煉瓦を見て、自分のなかの京都竹村丹後製造所の「格」が一気にあがった。いままでトップの座にあった大阪窯業を押しのけて王座に君臨する勢いである。色合いといい形といい、それがどの煉瓦にも等しく言えることといい、しかもそれが手整形となると、たいへんな技術力といわねばならない。当時は鉄砲窯だったはずで、特別に注意を払って焼くことはできたとは思うが、陶芸作品ばりに丁寧に扱って焼いたとしてもこう焼き上げるのは難しいんじゃないだろうか。

後で東神崎のほうもうろついたが、東西どちらの神崎でも、手整形の煉瓦はこの色目この肌理だった。断面にマーブル模様が見られるようなこともないし、小石が混じっていることも稀だった。いま売っている素焼きの植木鉢の土で煉瓦を焼いたらこうなるだろうという塩梅の、きわめて均質な断面である。

さらにその後建部山砲台に登って煉瓦を探したりしているのだが、少なくとも建部山一体の表土は黄土色をした粘土質の土であった。むかし小学校の裏山で泥団子を作ったあの土だ。神崎はその峰続きにある。槙山とか金崎とかも同じ地質なんじゃないか。この土と浜の砂を混ぜて作れば確かにこんな仕上がりになりそうである。

建部山砲台では遊離した煉瓦を見ることはなかったが、掩体壕の壁からこぼれた煉瓦断片、およびその剥離した跡を見る限り、やはり質感は神崎で見たものと似ていたように思う。大阪で見ることができる煉瓦は(大阪窯業製であっても)5mmくらいの小石が混じっているもので、あそこまで均質じゃない。

水屋の流し?の足元や外周壁の腰壁には焼過煉瓦が使われている。これは表面がガラス化するほど焼いたもので、建部山堡塁で見た焼過煉瓦とはちょっと違う。建部山のは由良で見るのと同じ程度の暗褐色~褐紫色のざらざらした肌のやつだ。水屋のは特に水をかぶることが当然なので吸水しないよう徹底的に焼いたものだろうか。少なくともこれがあるお陰で京都竹村丹後は焼過煉瓦を作る技術があったことを知れる。

なお水枡に刻まれた山田宗三郎は三人いた共同経営者中最後に名が上がっていた。住所も「京都深草」となっている。その頃深草にも竹村煉瓦の工場があった。「工場通覧」ほか文献資料では丹後製造所も深草の工場も工場主は一貫して山田宗三郎か山田姓の人物であった。どういう関係にあったんだろう。

[煉瓦工場] 奈良鹿峰社(鹿峯社)

について奈良県立図書情報館にレファレンスをお願いしていた件を書き忘れた。依頼して数日後、半ば諦めかけていたところで御回答を頂く。時間がかかったのはその分念入りに調べて下ったからであった。感謝せんとダメよ>おれ。

詰まるところ鹿峰社とはナンゾやが分かる資料は公文書の中にもそんざいしなかった。しかし明治26年会社一件なる簿冊の中に鹿峯社の名前が出て来る個所があるという。統計書ではM25までしか出てこなかった(M26には載ってなかった)のを確認していたが[それ以降も存在していたみたいですね」と。うーむ、デジタル化資料は調べたつもりになっていたけれども「明治廿六年會社一件」というタイトルだから「明治26」という検索ワードでは引っかからないのだった。迂闊だ。

簿冊はこの年に成立した法律第9号に基づき27年度予算を作成する必要があるので既存会社の定款とか存在とかを確認して報告すべしという内容の大蔵省主税局からの通達。法律第9号は商法改正でこれはここに要約がある。はじめのは3月16日の通達でこのなかに挙げられた会社のうちに奈良鹿峯社がある。已に廃業していたり調査対象ではなくなっているものについては(おそらく)朱で消されているが、鹿峯社についてはサラだ。んで4月19日に郡長から内務部長あてに12社ぶんの定款他が回送されていてその中に鹿峯社が入っている(26コマ目)。というわけでこの時点までは存在していたことになる。統計書は12月31日現在のデータだから26年中に廃業していたら26年版には載らないだろう。この年度で統計書の掲載基準が変わったようではないのだが(書式が多少変わっているけど)。

2017-08-03 [長年日記] この日を編集

[資] 市街地建築物法・同施行令・同施行規則

| 大正八年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1108283/50 | 震災後(昭和10年 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1112379/25 | |

| 建築物高さ (令第5条) | 煉瓦造:高さ65尺・軒高50尺以下 木骨煉瓦造:高さ36尺・軒高26尺以下 (木造:50尺/38尺) | 煉瓦造:45尺・軒高30尺以下 木骨煉瓦造:高さ25尺・軒高15尺以下 |

| 煉瓦の壁体長 壁、適当な控壁の中心線間距離 (則第61条) | 高さ15尺以上の建造物:36尺以下 (得許可48尺) 壁厚特大得不依 高12尺未満の間壁・軽微な構造の壁体は除外 | 30尺以下 壁厚特大得不依 |

| 壁体天端処理 (則第62条) | 建物の壁体煉瓦造のときは鉄骨or鉄筋Cの臥梁を設けること | |

| 壁厚 (則第63条) | 1尺未満となすべからず(高さにより規定) 高さ12尺未満の間壁其の他軽微な構造のは除く | 壁長18尺以下:1尺以上 18尺~30尺:1尺3寸以上 間壁は上記の3寸減を得 |

| 妻壁・扶欄・扶壁 | 地盤面上50尺以上にある切妻壁は適当な補強工事をすべし (則第65条) | 妻壁、高3尺を超える扶欄・扶壁は煉瓦・石等で構築の禁止 ただし妻壁で鉄骨or鉄筋Cの屋根に緊結したものはOK (則第78条) |

| 牆壁厚(t) (則第76条) | その場所から壁頂までの垂直距離をhとして h/15以上 | (控壁有無に関わらず)h/10以上となすこと |

| 牆壁の控壁 (則第78条) | 長2間未満ごとに適当な控壁を設けること 但し壁圧が第一号規定の最小限の1.5倍以上ならこの限りでない | 長2間未満ごとに適当な控壁を設けること 但し壁圧が第一号規定の最小限の1.5倍以上ならこの限りでない |

しまった、これ見れば済む話だつた。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/964860/135

要するに高い建物・長い壁が作れなくなったのと妻壁パラペットへの制限が加わったのが大きい。妻壁の崩壊被害が特に大きかったので。市街地にある建物で妻壁まで煉瓦で作ってあるのは震災以前の作。舞鶴の赤レンガ倉庫とか姫路陸軍連隊の建物とか。吹田のアサヒビール工場なんかもそうだな。あれは高さも違反してしまう。墻壁も高さと厚さの比で判断できる。高3mで2枚積みなら震災前。震災後は3枚を要する。でもそんな高い壁は稀か・・・1.8mで12cm=1枚わずか超、18cmだと2枚ないといけないが、そんなだったらどっちも2枚で積むだろう。

2017-08-04 [長年日記] この日を編集

[近代デジタルライブラリー] メモ

業種別全国工業組合一覧. 昭和15年4月1日現在

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1145112/38

徳島はわかるが奈良にもあったというのが面白い。この頃だと大和と小島と斉藤くらいだったんじゃ。小さいのがたくさんあったかな。

工場事業場別緊要度表

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1915985/227

太平洋戦争突入直前、全国の工場事業の重要度を甲乙丙丁で評価付け。赤煉瓦は大阪窯業くらい。

滋賀県比較統計. 明治26至大正元年

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/973996/39

煉瓦製造量の推移。M36年からデータがあってこの年工場数5.全然足りねえ

主要貨物府県別発著数量表. 大正7年度

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/930752/60

実用機械工学叢書. 第1編 上

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950425/86

あの溝が蒸気ボイラーの窯である可能性も考えて。底にある一筋は似ているけれども、側面の壁とか複雑な煙路とかはなかったもんな。

統計上より見たる広島県の地位. 大正15年

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1140144/38

大正15年における煉瓦製造所数のトップは愛知県。産出額は大阪府。広島は4位/9位。

中江種造伝. 下

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1142057/101

豊岡で煉瓦製造を始めた人物。河本重次郎宅の煉瓦は中江煉瓦工場製で、現存している。町の観光マップを見よ見よ。

2017-08-07 [長年日記] この日を編集

[独言][土木構造物] 要塞建設の請負

過日東雲新聞を読んでいて「日本土木会社が請負って建設されている対馬要塞」云々という話がサラッと書かれているのを見つけて魂消たことだった。誰が要塞建設を請け負っていたかっていう話はほとんど聞いたことがない。この調子だと由良要塞もそうなんだべかと思った一枚悟りだがそこまで追いかける時間がなかったし肝心の日本土木会社は明治25年に解散している。関わっていたとしてもごく初期の一部だけだ。

日本土木会社は当時土木請負業でブイブイ言わせてた大倉喜八郎と藤田伝三郎に財界のドン渋沢栄一が加わって明治20年に設立された総合土木会社だ。施工だけでなく測量や設計なんかまで引き受ける、今でいうゼネコンみたいなものだった。 http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170807202222.pdf?id=ART0010435908 に詳しい分析がある。当時官の行う大きなプロジェクトは力のある民間企業に対して「特命」(随意契約)で発注するのが常で、日本土木会社はその受け皿たるべく設立されたものらしい。確かにこの三人の会社ならなんでもやってくれそうだし秘密厳守な要塞建設も任せられそうである。

けれども明治22年に会計法が成立し、官の発注が原則入札制になってから、それが日本土木会社の業績に影響を及ぼし、あるいはその変化を嫌ってわずか5年で解散した(大倉土木組が後を引き継いだ)。というのがこれまでの通説で、上論文はいやそうじゃないみたいだよと仰っている。経営状態も悪くなかったみたいだし解散後の大倉土木組はかえって繁盛している。

要塞建設については随意約定してもよい例外規定 第24条の2に「政府の所為を秘密にすべき場合に於て命ずる工事又は物品の売買の売買貸借を為すとき」があった。んで上論文にある受託仕事のリストには対馬要塞のツの字もない。まあ新聞がちょろっと一行書いたことが100%正しいわけでもないだろうけど、受注が秘密なら業績リストに掲げたりもしなかっただろうさね。この22年の会計法のせいで粗雑な工事や無理な入札が相次いだため明治33年に指名入札制度に変わった。アジ歴にもどこかの要塞で用いる煉瓦について随意契約するって話があったようななかったような。(あ、違った、衛舎建築の請負入札で入札1人とか予定額に達しなかったので直接工事にしたというやつだ)(on M27。入札不調のときは随意契約に切り替えられるとかナントカの法があったはず。うん、M23勅令第193号 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2945407/2)(↑の煉瓦云々はM40に大阪陸軍糧秣庫を東洋コンプレッソルの基礎(随意契約)と松村某の煉瓦積み(指名入札)でやったら基礎がダメダメで壁が崩れったて話と混同夢 C02031509200)

あと由良要塞の建設が始まる前、高崎のお台場の護岸復旧工事がされてて、これは和歌山で職人を徴集して事に当たったらしいことも書かれてあったby東雲新聞記事。由良要塞で建設に関わった人が知れているのはこれと赤松山伊張山堡塁の煉瓦を地元のおかーちゃん達が運び上げたっていうエピソードon築城史くらいかしらん。いやいや、沖ノ島の測量ではかの偉い人が職人を引き連れて事に当たった、当時は神の在ます島として恐れられていたから人夫が怖がって捗らなかったっていうエピソードもあったっけ。だとするとこれは直轄工事ってことなのかな。もちろん対馬要塞だって日本土木会社が設計したわけじゃないだろう。口の固い請負業社として請負を特命されたに過ぎないハズ。

日本土木会社が解散したのは「設計測量まで請け負う土木会社」であることの旨みというか用というかが薄れたからなんじゃないかと思ってみたりする。技術者というべき技術者の少なかった明治初はさておくとしても、明治20年代にもなれば大学出の技術系官吏が活躍しだして、設計だの測量だのをほいほいやれるようになる。田辺朔郎みたいな人物が。すると別に設計とか測量とかも含めた「まるごと全部」を請負う必要がなくなり---大きなプロジェクトであればあるほど技術系官吏の出番が増える。そういう工事で官吏以外が設計したって話は聞かない気がするな---、結局は昔ながらの人足頭役を演じるだけになってしまって、そーすると別に大きな一会社を構えておく必要はなくなってしまう。解散の時に大倉が「個人経営のほうがこの困難を乗り越えられる」って言ったそうだが畢竟そういうことなんじゃないか。

[独言][資] 大阪府誌@M34のまとめ

まとめなわからんちん。

明治初年代 丹治・岸和田工場の誕生 原口の鉄道用煉瓦工場の盛況 需要は限定的

明治10年代 工場勃興、需要過多→初期工場の疲弊→洋風建築の流行、年を追うごとに著しく盛運

明治21年 製造所10数カ所

明治23年 一般工業不振、工場の新設・起業等は皆無→斯業の需用減縮

明治24,5年 経済界沈滞続く、商工業は至難の極→斯業販路ほとんど閉塞、創業以来の盛況は反転して益々衰微。転業廃業多く工場数も僅かに5、6個を数えるのみ

明治26~28年 日清戦争の戦後経済の膨大に伴ない諸般の事業一時に興る→斯業二たび順境に至る勢い、製造者数会社32個人16計48箇所の起業(注:新たにではなく営業社数として?)を見る。創業以来未曾有の盛況。

明治30年後半 一時起業熱に侵されて勃興した工場は反動で停滞。供給は需用に超過し販路は俄然逼塞、廃業者続出。

明治34年 事業を継続し府下同業組合に名籍を列するもの僅に五社と三個人のみ。

2017-08-08 [長年日記] この日を編集

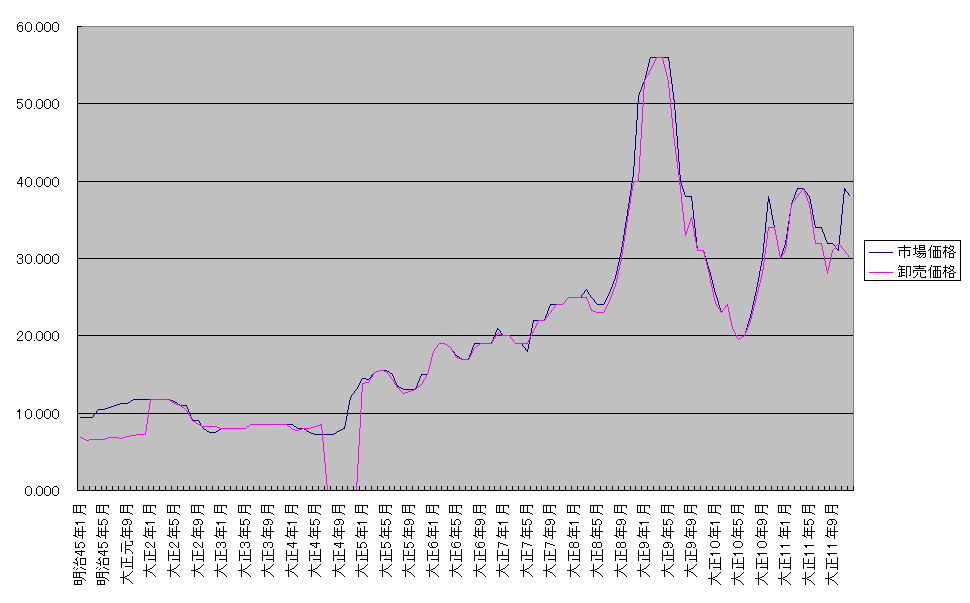

[煉瓦][資] 大正期大阪市場に於ける煉瓦価格の推移

むしゃくしゃしてやった。そのせいでデータを拾い間違えた。市場価格は拾わなくて良かったのだ。

卸売価格と市場価格がほとんど一致しているのは煉瓦ならではの現象。大工場がそのまま直売しているようなものだからな。

卸売価格が大正4年にゼロになっているのは生産カルテルを結んで市場に流さなかったためだ確か。そうやって市場にダブついていた煉瓦を片付けて煉瓦価格の調整をしようとしたのだ。実際それで煉瓦の単価はあがったように見えるけれども自然な物価上昇と区別できるものなのかどうか。平均値で割ってみるとかするんだろうか。

大正9年頃の価格暴騰がなんともいえぬ迫力をもっている。生産量のピークもこの頃であったはずなのだが。あれ大正6年だったっけか。

本当は大正12年以降昭和に至るまでがほしかった。しかし大阪商業会議所の統計年報はここまでしか収録されていなかった近デジに。以降大阪商工会議所で調べると昭和3年と10年代のが出て来る。元を取りに行けということか。

こんなん作ってもおれ以外の誰の役にも立たんのだ。自分にだって役立たずになるかも知れぬ。

操業短縮は大正2年秋~3年3月末:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060181&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA、大正3年7月~:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060192&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA、http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060191&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA、http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060188&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA

払底はこの減産だ。http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060226&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA

つまるところ減産は一度二度でなく何度も行なわれていて大正4年7月からの減産では一般の卸売販売が停止してた→大戦の影響で諸工業が活況になりそうなので1月までの減産を打ち切って製造に転じたと。

2017-08-09 [長年日記] この日を編集

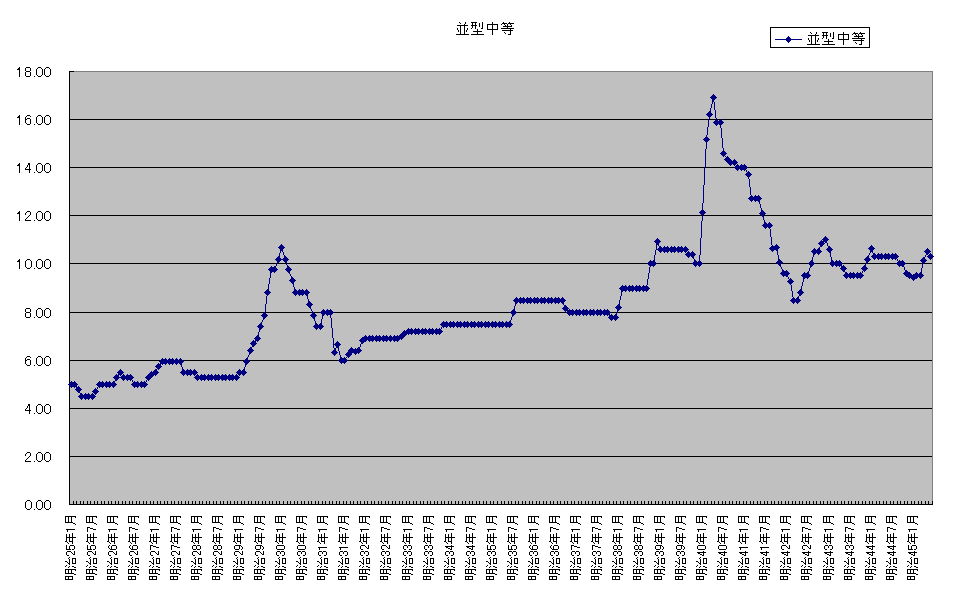

[煉瓦][資] 明治期大阪に於ける煉瓦卸売価格の推移

さらにむしゃくしゃしてやった。大阪大学経済学部近代物価史研究会編「明治期大阪卸売物価資料(4)」からデータを拝借。明治25年から45年までの並型中等煉瓦の卸売価格をプロットしたもので前掲のピンクのにつながる。原典データの出処もほぼ同じ(大阪商業会議所発行の月報とか物価表とか、前日のは同所の統計年報)なので数字の質や精度はそれなりにあっていると思うが

・明治31-44年は1月につき上中下期の卸売価格とその平均値が載っているので平均値のほうをとった

・なぜかM37.12~M38.12は上期のみ掲載で平均値も=上記の価格。

・M43.5の平均値は月報掲載値と上中下の平均値が異なっていて原本が間違っているらしい。上表では上中下期の平均値にした。

明治30年頃にピークがあるのとM30設立の煉瓦工場が多いのが(会社設立して生産に至らんかったやつも多いのが)対応しているのが興味深い。煉瓦造りが金儲けになると知って慌てて参入したものどもである。して供給過多となり煉瓦価格は低迷して会社も減ったとは大阪府誌@M34にも書かれてある通り。

明治40年代のピークは何だろう? 日露戦争の戦後復興にしては少し離れているきがする。でも大正8年にピークがあったのと同じ現象なのかもしれん。起業熱高まる→会社設立→工場建設となると多少タイムラグが生じてよい。M30も日清戦争から数年外れてるんだから賠償金をかんがえたりしたらまあそんなもんか。

それにしても大正9年のピークがでかい。このグラフと前日のグラフは縦軸が二倍近く違うんだと二馬身の老婆心がいう。

足りない奴はすべて市立図書館にある。ブラボー。でも行く時間がない。

2017-08-10 [長年日記] この日を編集

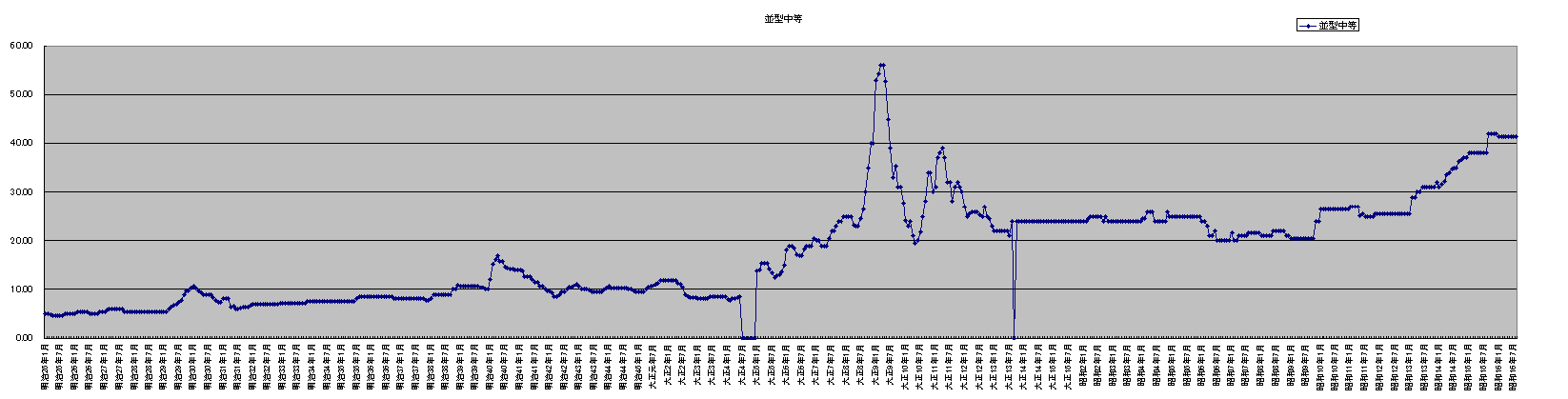

大正13年9月はなぜかデータが欠損している。市内物価高低にはデータがあるのだが。これは大正4年の「品切れ」と同じ現象のはず。はず。

昭和9年1月から卸売価格が東京型中品のデータになってしまうので高低データから並型中品の平均をとってきて代用した。若干意味合いが違うはず。そのうえ昭和14年から並型中等がなくなり規格品中等になる(規格品とは別に東京型があるので並型が規格型に取って代わられたものと思う。なおこの規格型は例のJES規格だ)。これは昭和14年に価格等統制令がでてものの価格が凍結されることになったことと関係があるはず。煉瓦製造業の統制団体ができて価格決めてという流れがアレに書いてあった気がする。「並型中等」で見るなら昭和8年までで限った方がいい。

統計年報で追えるのは16年8月まで。普通煉瓦の上限価格決定は1943年06月30日なのでそれより以前の16年8月に何かあったはず。このへんはアレとか官報とか読まなどうにもならんちん。昭和19年には1000個100円くらいまであがる。 暴利取締令、産業取締令では赤煉瓦は対象外。 1943年06月30日 普通煉瓦ノ最高販賣價格指定 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961443/6 1944年12月14日 普通煉瓦(赤煉瓦)最高販賣價格指定等 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961879/1 1945年02月13日 全國赤煉瓦工業統制組合統制規程設定認可 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961923/4

結局のところ石炭が潤沢に使えなくなったし耐火煉瓦みたいな保護ももらえないしで生産しようがなくなっただけなのかもしれない。

[奇妙なポテンシャル] 御堂筋線のメロディ

梅田駅で下り電車を待ちながら聞くともなしに聞いてたいたら意外と複雑な音であったことに気付いた。それまで「ぴんぽんぱんぽんぴんぽん」の5音で構成されていると思っていたものが、左記「ん」に相当するところにもちがう音階が入っているようで「ぴろぱろぽろりろぱろぽ ん」みたいな感じだ。へえこんなんだったんだと思いながら、ふとこの音階に文字を乗せたらどうなるだろうと思った。

あれこれ考えて最初に出てきたのは

ほっぽうりょうどをかえせ (北方領土をかえせ)

だった。一文字足りないし「りょ」のところの語感がちがうのが惜しい。些か政治的なきらいもある。

音に引きづられて

テクマクマヤコンサンコン

とか

ピノキオ鎮魂歌無効

というのも思いついたが無意味な言葉の羅列は面白くないだろう。その他に幾つか無意味な文字列ばかり浮かんできて笑いを堪えるのが大変だった。

最終的にいちばんぴったりだと思ったのは

きのくにやのこのきのこ (紀伊国屋の此の茸)

やはり最後の一音分足りないがイントネーションはかなり正確で意味も徹っている。キノコをやめて折りコンとかファミコンとか4音節のことばを持ってくれば解決しそうなのだが上手を見出すことができなかった。「ジルコン」とか「カリヨン」が近似解でありそうだが、でも紀伊国屋でZrとか鐘とか売ってないだろうからなあ。

イヤ待て、そもそも茸は取り扱ってないだろう。

2017-08-14 [長年日記] この日を編集

[近代デジタルライブラリー] 発禁本

なんかふらふらと迷い込んでしまった。共産主義系の本はわかるとして時おり「?」な本が混じっている。「靖國神社記念寫眞寳典」とか「觀光の防府」とか。でもパラパラめくってみると問題点を書いていたり赤鉛筆引かれていたりする。前者は近くの連隊のことに触れているから? 後者は遊郭とか芸妓の玉代とかを細かく解説してあるところ。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10298872/23

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10298002/75

ロレンスの恋愛詩集も発禁。「じらす」が風紀紊乱に相当するとて。(紊乱とまでは書いてないか)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10297741/60

じらす

あげませう、すべての鍵を、

あなたは私の女城守。

はいりたいときは お入り、

出かけたいときは お出かけ。

私の魂の部屋々々を

あなたがちゃらちゃら通るとき、

私はどんなに笑ふでせう、坐つたままで、

あなたのつまらない家政の役目を。

一ばん小さい食器をば大事にしたり

一番飾りつ氣のない扉をば嫌つたり、

ああ物好きで、熱心な戀人よ、

中にあるものに御満足ですか。私のあらゆる寶に手をつけました、

不思議でたまらないといふ風に、あなたは。

私のあらゆる道具や四十八手や

男の機械をいぢりました、あなたは。ありとあらゆる單獨の美に

ささやかな狂氣を味ひました、あなたは。

あらゆる罪の鼠をば

目に入るかぎり 義務として殺しました、あなたは。

それでも、あなたは不足でした。

それでも、あなたは震へてゐました、かすかな怒りに、

挑んで下さい、あらゆる秘密を、

あなたのお手のとどかぬ所へ 私はしまつてありますから。

「否」かも知れぬ、「應」かも知れぬ、

秘密の場所があるかも知れぬ、

下の方にはいとも野蠻の場所があるかも知れぬ、

あらゆるところに きはみない 恥辱の居間があらうかも知れぬ。

「否」かも知れぬ、「應」かも知れぬ、

氣に召す方をおとり下さい。

そうしたあなたに 居てもらひたいばつかりに

私は あなたの 奇妙な膝に嘆願する。

近デジ所収の本には「私のあらゆる寶に」~「義務として殺しました、あなたは。」に線を引いてある。

原文。なる、巻頭のこの詩か。

Tease

I WILL give you all my keys,

You shall be my châtelaine,

You shall enter as you please,

As you please shall go again.

When I hear you jingling through

All the chambers of my soul,

How I sit and laugh at you

In your vain housekeeping rôle.

Jealous of the smallest cover,

Angry at the simpler door;

Well, you anxious, inquisitive lover,

Are you pleased with what’s in store?

You have fingered all my treasures,

Have you not, most curiously,

Handled all my tools and measures

And masculine machinery?

Over every single beauty

You have had your little rapture;

You have slain, as was your duty,

Every sin-mouse you could capture.

Still you are not satisfied,

Still you tremble faint reproach;

Challenge me I keep aside

Secrets that you may not broach.

Maybe yes, and maybe no,

Maybe there are secret places,

Altars barbarous below,

Elsewhere halls of high disgraces.

Maybe yes, and maybe no,

You may have it as you please,

Since I choose to keep you so,

Suppliant on your curious knees.

「masculine machinery」=男らしい 機械。直訳。measureの訳がまずいきがする。

野郎のこころ、あけっぴろげなつもりでも、なかにあるのはがらくたばかりで、興味を持っちゃくれやしないのさ。宝物たる道具とかものさしとかマシーンとかお気に召さないのよ。

2017-08-18 [長年日記] この日を編集

[独言] くそう

うまいこと行かねえ・・・

[独言][ORJ] うーん

いっそのことDLの時のURLを各号ごとに変えてやろうかと思っていたのだけれども単純にはいかないようなので諦めてしまった。それよかpaypalの受けをrobustにするほうが崎。

レシーバだけでなく購入代金計算ページとかお試し購入のための処理とか面倒なのでほとんど書き直し&あちこち飛び火した。これで根源から治ればいいんだが。

[独言] Kindleはむり

テストで1部上げてみたら画像とキャプションしか出てこねえ。無理やりリーダーで読ませようということか。だったら全部画像化してくっつけて上げたほうが早いんじゃねえか。あ、その手があったか。400dpiくらいあったら許してもらえるやろ。

2017-08-23 [長年日記] この日を編集

[独言][資] 大阪紡績と関西煉瓦

東雲新聞明治21年3月17日 49号2面

●大阪紡績会社 同社は従来六十万円の資本金を以て設立し器械の錘数三万個汽缶の馬力五百五十個なりし処昨年中更に六十万円の資金を増加せしにつき従うて又之れが器械及び汽缶等をも増置することとなり汽缶は英国ボルトン府「ヒツク、ハアークリーブス」社に又機械は同国ヲルドハム府「フラツト」社に何れも三井組の手を経て注文せし趣にて来年三月までには悉皆到着する筈なりと云う又右器械及び汽缶等を据付ける家屋は同会社の東側へ新築する由にて目下地固め最中なるが該家屋の落成も大抵来年四五月頃の予定にして実地運用は同六月頃なる由尤も右予定の如く実地運用の上は器械の錘数六万個となり汽缶の馬力は千三百五十個に上り建物の敷地は二千六百七十六坪となり職工千三百人を要するに至り営業時間は一日平均二十四時間にして三千貫目の紡績を成し得る都合なりと

とあるけれども関西煉瓦がB.C.△H.J.を作り始めるのはそれ以降。

[煉瓦工場][資] 関西煉瓦会社移転 東雲新聞明治21年5月18日 100号2面

●関西煉瓦会社 同会社は従来府下豊島郡小曽根村に於て営業し居たる処同所近辺の土質よりは播州明石郡舞子浜の土質の方遥かに優等にして且つ運搬の便も宜しきを以て今度右舞子の浜に移転する事に決定せし由にて既に其筋へ願い出でたりと云う

9/8の記事も参照のこと。んで10月にウェイクフィールド氏が招かれる。ひょっとしたら間に合ったのかな。

[煉瓦工場][煉瓦][資] 堺煉化石会社(旧)の機械導入

●堺煉瓦会社 堺煉瓦会社にて目下の製造高は一日平均四万個のよしなるが昨年来追々需要の道開け従前のままにては到底其の供給に応ずる能わざるに至りしより此度新たに蒸気仕懸の製造機械を買入れ今四万個即ち都合八万個を一日に製造することに決定し高田商会の手を経て独国へ右機械を注文せしと云う因に記す現時府下の煉瓦製造所は凡て十五ケ所にして一ヶ月の製造高三百万個なるも関西需要口の日増しに殖える方なるが為め何れも其の事業拡張の手筈中なり

東雲新聞明治21年2月5日第15号2面。この記事が正しいのであれば関西地方で最初に整形機械を導入したのは堺煉瓦(旧)ということになる。テキストに起こした公告では擬洋風の新式窯導入とあった。これもホフマン窯的なものであれば通説の大阪窯業明治24年だったかより早い。ま「擬」っていう位だからホ窯でないかも知れぬ。21年12月の公告。

公告では「70万個以上を製造可能」とある。一日8万個を30日作ったら240万個なのでそれは作りすぎか。一日4万でも120万、月20日操業で80万。機械いらんのちゃうん。朝日新聞の明治21年5月の記事では岸和田が120万/月、他は40万/月ライン。つか堺煉瓦がねえぞ。

2017-08-26 [長年日記] この日を編集

[独言] 雨の日は什麼生

切羽詰まってもいないのに図書館へゆく。思っていた以上に混んでいた>毎索@中之島。そしてガン見していると1ヶ月/hも進まないことを知る。

[資][煉瓦工場] 共立煉瓦→堺煉瓦の瞬間

堺煉化石が思っていた以上に活発な動きをしていたものだから、共立煉瓦を経てという話が間違いで、堺煉化石→堺煉瓦(株)と直結するのかも知れないと思っていたりしたのだが、わずが数行のこの記事により否定された。やはり共立煉瓦を源としていた。

●堺煉瓦株式会社 堺市戎島附洲新田に設立しある共立煉瓦会社の資産を購入し其名称を改めて大阪西区新町南通五丁目百八十九番屋敷高木嘉兵衛氏より発起人総代として昨日出願せり且つ此は既設の会社にして已に事業に着手しあれば至急認可ありたき旨を申添えたり会社資本金は十万円大阪毎日新聞明治26年6月17日第2面)

[資][煉瓦工場] じゃあ一体共立煉瓦はどこから出てきたんだ(大阪毎日新聞M22.7.3朝刊2面)

というわけで共立の創業時期(明治22年7月)の記事をガン見していったが結局見つけられなかった。そのかわりに22年7月始めの頃の煉瓦業態をゲッツ。ここでは堺煉化石が存在している。

●堺市に於ける煉化石 府下堺市にては近来煉化石の製造所は追々増加し最早や本年に至りては都合九ヶ所に及び紙が同市に於ける昨二十一年中煉化石の製造販売高は凡そ二千万個にて千枚に付き代価金五円の平均とし総代価十万円に超え又其販路先きは大抵大阪、神戸の鉄道、紡績等諸会社の新築に用いし者なりとぞ尤も本年は春来雨天打続き為めに充分の製造の出来ざりし際九州鉄道讃岐鉄道の両会社より多くの注文ありしにより毎年梅雨中は休業するの例なるに昨今職工を増加し専ら製造に従事なし居れり又同業組合は堺煉化石会社、佐藤煉化製造所、附洲商社、花岡組、丹次製造所、原口製造所の六ヶ所にて此の他に旭会社、若井製造所、青山商会の三ヶ所都合九ヶ所にて之れに使用し居る職工請負人は目下百四十人、下職工人五百六十人ありて其製造の盛んなるは毎年六、七、八、九、十の五ヶ月にて此の間は他の月より職工五倍を増すと云えり且つ又原口製造所は去る五月上旬より耐火煉化石を製造し六月中に神戸小野浜海軍造船所の試験を得て今度二万個を大阪電灯会社へ売り渡せし処至極の好評を得たるにより明年開かるる第三回内国勧業博覧会へ出品せんと目下手筈中のよし(大阪毎日新聞M22.7.3朝刊2面)

ということは明治23年以降26年5月までの間に共立煉瓦が存在していなければならないことになるだが、確かにまあ府統計書には載っておるのだ。・・・あれ、8月ちゅう記録もあんのな・・・。7月ガン見+8月公告流し読みで見つからなかったということは8月の本文なのか。

ともかく年単位で見ると堺煉化石の消滅→共立煉瓦成立→堺煉瓦成立に重複はないのだった。ただ工場場所がちがう。堺煉化石は南附洲新田、共立は戎島附洲新田=住吉橋通なのである。この地名周りの不分明もクリアにしておきたいなあ。

2017-08-28 [長年日記] この日を編集

[近代デジタルライブラリー] 混沌たるメモ

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/503

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/506

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/526

江戸時代の株仲間→明治に入り解体の方向へ。明治元年商法会所が設置され堺の商業を一括して管理。株仲間を廃し仲間組合を設立。明治3年廃止され商業自由となる。ただし近代的な商業組合の成立には時間がかかった。職種によってもまちまち。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/528

北海道産物改所(函館会所)明治2年通商司への移管のときに改名。住吉橋通北2丁・南2丁。名前の通りの仕事。3年6月北海道開拓使の所管になり、3年12月以降大阪から堺出張会所に人を派遣、佐野、尾崎、貝塚へは堺出張会所から派遣。5年北海道凶作を受け免税となったのを受けて廃止。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801892/252

煉瓦 煉瓦は十五、六年頃より盛んに製造され、次で十七、八年に至っては鉄道敷設工事や紡績会社を初め、其他諸会社の勃興により官私両方に需要が激増したので製造工場も次第に増加し、二十一年には九箇所を数うるに至った。(堺史料類纂工業之部)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/568

堺市史. 第3巻 pp.945

堺区市制 M22.4.

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/675

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/704

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801892/252

[資] 明治23年 第三回内国勧業博覧会 審査報告 第一部より 煉瓦の部

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801900/84

p.127-

其二 煉化石、瓦、土管、舗瓦

審査官 主任 中澤岩太

列坐 山本五郎

列坐 上田豊橘

列坐 河原徳立

列坐 竹本隼太

此項に属する出品を大別して五種と為す

一 普通煉化石、装飾煉化石

二 耐火煉化石

三 瓦類

四 土管

五 鋪瓦

一 普通煉化石、装飾煉化石

煉化石は東京、大坂の二府其多数を占め神奈川、兵庫、埼玉の三県之に次ぐ其他長崎、新潟、群馬、千葉、栃木、奈良、三重、愛知、静岡、山梨、滋賀、福島、岩手、秋田、石川、富山、岡山、広島、山口、和歌山、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀の二十五県亦少数の出品を有せり

煉化石中最も佳良なるものは埼玉県にあり即ち原料を精撰し最近改良の器械を使用し新規の焼窯に拠て製作し各種皆精巧なり東京府の並型煉化石中往々前者に亜きて優等に位するもなしとせず殊に同府の有孔煉化石の如きも原料を選択し器械整頓して製作苟且ならず其進歩の顕著なる頗る嘉すべしす大坂府及神奈川県の出品中窯場の装置を改良し且製作に注意して品質佳良なるもの少からず兵庫県の山陽形煉化石及長崎県の普通煉化石は製作未だ完備せず或は圧縮尚お欠く所ありと雖ども形状畧お整い色沢美麗なり三重県の如きも亦之に類す其他東京、大坂の二府及兵庫、長崎、奈良、三重、愛知、滋賀、岡山、広島、山口、和歌山、徳島、愛媛、福島の十三県の出品中間ま尋常品に優るものあり未だ些少の欠点を免れずと雖ども価値低廉にして需要に適せり要するに煉化石の製造は近来進歩甚だ大なりと云うべし但其通弊と云うべきは容積の一定せざるにあり且つ吸水量も亦焼成の度に随て区々たるを免れず即ち左に其試験成績を掲げ以て参照に供す左表には普通焼と焼過ぎとを区別せず是れ出品に判然其名称を附したるもの少なく加之毎地方需要の習慣に因り焼成の火度に差異あればなり

普通煉化試験成績

号数 長さ(サンチメートル) 厚さ(サンチメートル) 幅(サンチメートル) 重量(キログラム) 一立方サンチメートル重量(グラム) 同上の吸水量(ミリグラム) 一グラムに対する吸水量(ミリグラム) 府県 出品者名 一 18.4 5.4 11.2 2.214 2.148 383 178.4 東京 金町煉瓦会社 四 22.4 5.3 11.2 2.418 1.784 276.5 154.9 東京 金町煉瓦会社 六 24.2 6.7 11.1 2.575 1.839 316.3 172 仝 仝 一二 21.4 5.7 10.2 2.196 1.765 219.8 124.5 仝 仝 一五 21.9 5.5 10.2 2.374 1.932 108.2 56 仝 仝 一九 21.6 5.7 10.3 2.269 1.789 211.2 118 仝 仝 二〇 23 5.8 10.8 3.355 1.634 325 198.8 仝 仝 二 21.7 5.5 10.6 2.442 1.93 153 79.3 仝 渡邉鎌之助(渡邊煉化工場?) 三 21.5 5.4 10.4 2.458 2.035 186.6 91.6 仝 仝 一 22.6 5.9 10.8 2.417 1.675 247.8 147.6 仝 隅山尚徳(隅山組) 二 22.6 6 10.7 2.378 1.638 333.3 203.3 仝 仝 三 22.2 5.8 10.7 2.327 2126 337.4 158.7 仝 仝 四 21.3 5.7 10.2 2.395 1.934 124.4 64.4 仝 仝 五 21.7 5.7 10.6 2.512 1.922 104.5 54.7 仝 仝 七 22.1 5.7 10.2 2.533 1.971 178.4 90.5 仝 仝 八 22.8 5.7 10.7 2.596 1.866 251.7 13.5 仝 仝 九 22 5.7 10.8 2.670 1.971 342.3 97 仝 仝 一〇 22 7 10.8 2.300 1.382 234.5 170 仝 仝 一一 22.5 6 10.8 2.607 1.788 317 177.3 仝 仝 一二 22.4 6 10.8 2.490 1.362 345.5 253.5 仝 仝 一三 22 5.9 10.6 2.272 1.651 364.3 220.6 仝 仝 一 22.5 5.9 10.3 2.361 1.726 210.3 121.8 仝 茂出木久四郎 三 21.8 5.2 10.2 2.491 2.092 252.7 120.8 仝 小泉伊三郎(小泉煉化製造所) 一 21.3 5.5 10.1 2.295 1.939 174.4 89.9 仝 山口庄左衛門 二 23.2 6 11.1 2.945 1.906 186 97.6 仝 和田荘十郎(和田煉化製造所) 一 21.1 6 10.5 2.434 1.831 122.1 322.1 仝 橋本松五郎(日本帝国興業要覧掲載、南葛飾郡下小岩村1715) 二 22.1 5.9 10.5 2.170 1.585 276.3 147.1 仝 仝 三 18.7 5.8 11.2 1.925 1.584 319.6 201.6 仝 仝 七 22.9 5.8 10.9 2.699 1.864 267.1 143.3 仝 齋藤[金+倉]吉(齋藤煉瓦製造所、後のサイトー煉瓦?) 八 21.7 5.6 10.7 2.477 1.605 219.6 115.3 東京 齋藤[金+倉]吉 九 22.8 7.8 11 3.465 1.731 173.1 137.7 仝 仝 一一 21.6 5.6 10.1 2.343 1.917 182.3 95.1 仝 仝 一二 21.5 5.7 10.2 2.279 1.823 194.7 106.7 仝 仝 一三 21.9 5.8 10.3 2.380 1.819 236.6 130.1 仝 仝 二 22.6 5.9 10.6 2.867 2.028 74.4 36.7 大坂 原口仲太郎(原口製造所) 三 22.8 7.3 11.2 3.738 2.005 141.9 70.8 仝 仝 一 22.2 5.2 10.7 2.467 1.997 90.4 45.4 仝 小山善兵衛(小山善兵衛工場) 一 21.9 5.1 10.4 2.029 1.746 283.9 162.5 仝 桑原宗太郎(桑原骸炭製造所) 一 23.1 5.3 10.9 2.617 1.961 144.6 73.8 仝 岡島嘉平次(大阪煉化石) 一 23.1 5.7 10.9 2.392 1.666 200.7 120.4 仝 森本小兵衛(三栄組?) 一 23.4 6.2 11.5 3.100 1.858 59.7 32.1 仝 榎原平吉 一 22.8 5.4 10.8 2.559 1.924 181.6 94.4 仝 山岡尹方(第一煉瓦) 三 22.9 5.5 11.1 2.457 1.875 254.3 135.6 仝 和田源太郎 一 22.3 6.7 10.5 3.240 1.847 152.7 82.7 仝 和田友八(堺附洲煉瓦) 一 22.8 7.3 11.2 3.738 2.005 141.9 92.3 仝 寺村富栄(大阪窯業会社) 三 22.9 5.5 11 2.559 1.847 219.9 119 仝 丹治利三郎(丹治煉瓦) 一 22.3 6 10.8 2.458 1.701 316.2 185.9 神奈川 田中平八(横浜煉瓦製造会社) 二 21.7 5.6 10.3 2.387 1.907 262.9 137.8 仝 仝 三 22.1 6 10.6 2.767 1.968 344.9 175.2 仝 仝 四 22.4 5.9 10.8 6.387 1.673 294.9 172.6 仝 仝 一 21.4 5.6 10.5 2.464 1.958 126.5 64.6 仝 竹山喜助 二 21 5.5 10.4 2.427 2.02 351 106.4 仝 仝 三 21.3 5.7 10 2.469 2.033 123 60.5 仝 仝 四 21.7 5.8 10.8 2.429 1.787 243.6 136.3 仝 仝 一 22.1 5.8 10.5 2.459 1.804 246.1 136.3 仝 村田九重郎 一 22.4 6 10.6 2.492 1.749 269.6 154.1 仝 金子七蔵(金子煉化工場) 一 21.8 6.7 10.4 2.286 1.461 130.3 89.2 兵庫 勝部重右衛門(勝部煉瓦製造所) 黄色 24 5.6 11.9 3.094 1.934 - - 兵庫 富永久次郎 一 23.2 6.3 10.1 3.097 2.097 263.6 125.6 仝 川崎作右衛門(関西煉化石) 一 21.8 6.7 10.9 3.105 1.95 161.7 82.9 仝 円尾庄右衛門 一 22.3 6 11.3 2.487 1.644 311.5 189.4 長崎 蒲地仁左衛門 一 22.4 6.1 10.5 3.029 2.111 93.4 44.2 仝 中原親長 一 22.3 5.7 10.6 2.657 1.972 260.8 132.2 仝 市村正太郎 一 22.5 6.1 11 2.583 1.71 217.9 127.3 新潟 磯谷健二 淡赤色 21.6 6 10.3 2.281 1.708 249.7 146.1 埼玉 渋沢栄一(日本煉瓦製造) 濃赤色 22.2 6 10.3 2.323 1.693 281 166 仝 仝 裏積 21.8 5.6 10.1 2.551 2.068 235.2 113.6 仝 仝 独逸形 25.4 6.1 12.3 3.775 1.88 236 291 仝 仝 一 21.4 6.6 10.4 2.480 1.688 168.8 100 仝 飯塚吉五郎 一 21.4 5.2 9.9 2.300 2.087 143.4 68.7 仝 中村忠次郎 一 21.2 5.6 9.9 2.391 2.034 102.1 50.2 仝 杉浦秀菴 二 22.5 5.8 11 2.442 1.714 303.3 177 群馬 下山音蔵 菊書付 22 5.7 11.1 2.157 1.549 297.5 192 千葉 荒井甚左衛門 二 22.2 5.6 10.5 2.304 1.765 188.4 106.7 茨城 関口八兵衛 三 22.3 5.9 10.8 2.370 1.667 205.7 123.3 仝 仝 四 25.8 7 12.2 3.840 1.742 240.1 137.7 仝 仝 一 21.1 5.5 10.2 2.316 1.958 210.7 107.6 仝 五木田総右衛門 二 22.1 5.7 10.5 2.370 1.783 239.7 134.3 仝 仝 三 21.9 5.7 10.1 2.305 1.828 231 126.3 仝 仝 四 21.7 5.5 10 2.315 1.939 129.7 66 仝 仝 五 22.5 5.8 10.9 2.329 1.639 306.2 187 仝 仝 一 24.1 5.9 11.9 3.120 1.843 224.5 121.8 栃木 小泉友次郎 二 24.2 6 11.8 3.148 1.653 165.3 90 仝 仝 三 24.1 6.1 11.8 3.123 1.8 238.6 132.5 仝 仝 三 22.2 5.7 10.8 2.518 1.842 191.7 104 仝 村山忠八 四 22.1 5.6 11 2.406 1.777 253.5 142.8 栃木 仝 二 23.3 5.7 10.9 2.750 1.899 229.9 121 奈良 鹿峰社(鹿峰社) 二 22.9 7.7 11 3.561 1.835 297.7 162.2 三重 水谷正兵衛(〔勢陽組→〕水谷工場) 三 22.3 6 10.8 2.531 1.751 225.8 128.9 仝 仝 一 23.1 5.9 11.1 2.785 1.841 210.2 143.7 仝 村松遷三郎 一 23.3 5.9 11.5 2.968 1.877 193.1 102.8 愛知 大野介蔵(刈谷授産所〔→大野工場〕) 一 22.4 5.2 10.8 2.152 1.71 279.9 163.6 仝 永江金三郎(永江煉化工場) 一 22.1 6.8 10.7 3.683 2.29 19.5 8.5 仝 池田銀蔵 一 22.8 5.3 10.8 2.147 1.645 303.5 184.4 山梨 高木忠三郎 一 22.8 5.9 11.1 2.833 1.897 243.6 128.4 滋賀 杉本喜三郎(杉本煉瓦製造場) 三 24.8 6.3 11.7 3.482 1.904 363.4 190.7 仝 早田久次郎 四 21.2 5.3 10.7 2.201 1.83 222.5 88.7 福島 新藤清吉 二 22.4 5.4 11 2.341 1.759 214.7 153.6 岩手 熊谷清兵衛 一 25.2 6.5 12.5 3.479 1.699 301.7 177.5 秋田 原田与五郎 一 22.1 5.4 10.7 2.083 1.631 337.5 206.8 仝 二坂粂吉 一 22.2 5.9 10.7 2.530 1.805 261.4 144.8 石川 藤谷外茂吉 一 21.5 5.5 10.5 2.643 2.128 266 125 仝 港佐太郎 一 23.4 6 12.3 2.969 1.719 280.4 163.1 富山 北村作右衛門(北村作右衛門工場) 一 21.1 5.5 10.5 2.339 1.919 166.1 86.6 岡山 小引健二 一 22.9 6 11.3 2.835 1.825 220.8 120.9 仝 木村久平 一 23.3 5.7 11 2.804 1.919 262.2 136.6 広島 豊島喜右衛門 一 23.8 6.7 11.3 3.489 1.936 187.3 96.6 仝 笠井治左衛門 一 22.7 6.2 10.8 2.762 1.817 284.8 156.7 山口 藤村藤右衛門 一 20 5.2 10.5 2.270 2.078 192.5 92.6 和歌山 田中村製造所(和歌山煉瓦製造所) 二 22 5.3 10.7 2.349 1.882 187.5 99.6 仝 仝 四 22 5.3 10.6 2.379 1.924 141.9 73.8 仝 仝 一 21.9 5.2 10.4 2.289 1.931 167.6 86.8 徳島 薩摩種吉(阿波煉瓦株式会社取締役に薩摩儀一) 二 22.6 6.2 10.9 2.651 1.735 254.1 146.4 仝 北辰社(北辰社) 一 23.3 6.1 11.3 3.171 1.974 249.8 126.5 香川 森卯吉 一 9 3.4 4.2 0.226 1758 324.6 184.6 仝 島本文六 一 19 5.2 11 2.075 1.909 305.8 160.2 愛媛 鈴木安蔵 一 21.2 6.8 10 2.155 1.494 280.1 187.3 仝 菊池幸三郎 一 22 5.6 10.5 2.289 1.81 209.3 115.5 福岡 永田衍三郎 一 22.6 6 10.9 2.640 1.786 206.9 115.8 仝 魚谷新助 一 22.1 5.9 10.5 2.593 1.893 219.8 116 佐賀 牛島濱助 装飾煉化石は出品極めて少く只東京、大坂の二府及兵庫、埼玉、千葉、茨城等の諸県に於て之を見るのみ多くは普通の煉化石面に多少の模様等を施し以て西洋の「テラコッタ」と称する者に倣いたるが如し而して其佳良なるは極めて僅少と云て可なり

普通の建築に使用する煉化石の製造は過る十年間に著るしき進歩を致したるものと云うべし蓋し其進歩の一は原料の精製に起因する所なきに非ずと雖ども多くは製作の方法或は焼成の装置を改良せしに由れるなり而して其改良の首たるものは煉土機械、造形機械或は輪窯等を設置して工作の費用と燃材とを節減せるのみならず此改良に因り粘土に固有の性質を発生せしめ充分に之を利用して堅牢なる正形の製品を得るに至れり然れども如是進歩をなしたるは全国中僅々数箇所に過ぎず其他は概ね従来製法の二三を改良せしのみ即ち足煉り手造りの製法中不便なる点を省除し或は窯の構造等に多少の変更をなしたる等にして其進歩前者に比すれば顕著ならず蓋し煉化石製造の改良は東京集治監於て創築せし輪窯に其端を啓らき爾後世人は其便益の大なるを聞知し従来製法の迂遠なるを[暁-日+目]りたるが如く或は学識ある人に計り或は外国の実地家を雇聘して改良の途を考究し延て今日の盛況に至りしものなりされば其改良は淵源已に数年前に存し爾来土木建築工事の旺盛に附随して終始必要を感ぜしに依るものと云うも大過なかる可きなり

已に陳ぶるが如く煉化石製造は著しき進歩を経過し尚お着々改良の効果あるは最も悦ぶ可しとなすなり然れども各種の出品を調査するに当り尚お製造者に向て望む所尠からず即ち煉化石の容積を一定する亦其の一なり従来此等の点に就き意を用いるなしとせざるも奈何せん其標準と為すべきもの未だ之れあらざるを以て前表に掲ぐるが如く各製造者互に区々の製品を出すの結果を呈せしならん是れ実に標準確定セざるの弊と云うべし若し之を放棄せば遂に建築上の一大困難を醸すや必せり製造者夫れ省思せざるべけんや 装飾煉化石は其出品僅々なるのみならず佳良の製甚だ少しとす蓋し装飾の目的より言えば寧ろ「テラコット」を製するの勝れるに若かず然れども「テラコット」は元来其製造の方法容易ならず加之原料の精撰法も大に意を用い可きものあり決して普通煉化石と同一視すべきにあらず然れども本邦は幸にして其原料に乏しからず今後尚お進んで其製法を研究せば他日健築上便利なる製品を得ること難からずと信ずるなり

文中表の数字は英数字に改めた。赤字は補填。田中村製造所=和歌山煉瓦の恒等式は出品取消目録から。肩書がそうなっている。つまり市街にあったのと別に田中村=後の和歌山煉瓦の場所にも工場があったのだ!なんだってーAA畧。ばかやろう田中村は那珂郡だ。打田だ。旧池田隧道だ。

あと勝部煉瓦製造所が山陽形煉瓦を作っていたという証拠をゲッツ。兵庫の残り3人の誰かが関西煉瓦のはず。ー>第4回の出品で確認。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801910/23 も確認のこと。

おまけ。鋪瓦。

五 鋪瓦

鋪瓦は出品甚だ僅少にして東京府及愛知、島根、岡山の三県に数点を見るのみ概ね練熟なる専業者の製品に非ざるを以て恰も試製品に髣髴たるの感なき能わず唯愛知県の出品中敷石代用品の製作あり品質堅牢能く其用に適す蓋し後来其販路を増加するに至らん

鋪瓦は形状着色共に具備するを要し其製造決して簡易なるものに非ず近来西洋風建築の業漸く旺盛に赴くと共に其需要亦漸く増加すべきが故に当業者は益々完備の品を製出せんことを務むべきなり

2017-08-29 [長年日記] この日を編集

[資] 明治28年 第四回内国勧業博覧会出品 第十類 其二 建築用煉化石

とりあえず関係するところだけ抜粋。

其二 煉化石、瓦、土管、等の建築用品

主任 中澤岩太

高山甚太郎

審査者 山口半六

植木平之允此類に属する出品は左の四種とす

一 建築用煉化石

二 耐火煉化石

三 瓦

四 土管

一 建築用煉化石

築建用煉化石の場内に陳列せられたるもの其数頗る多し乃ち東京大坂京都の三府を初めとし兵庫埼玉茨城奈良三重愛知滋賀青森秋田福井富山島根広島山口徳島愛媛香川福岡佐賀等の諸県より多少の出品ありて其出品人員は六十七出品点数は無慮百九十四に達せり然れども一二製造所の良品を除くの外は品質、形状、色沢等孰れも大同小異にして敢て優等として賞揚するにたるものなし加之或は本会への出品を目的として故らに製造に注意を加え或は僅かに優等品のみを撰取し出すやの嫌あるもなしとせず惟うに良質と目すべき煉化石は形状一定して製正し色沢均一にして駁雑ならず原土の煉方も充分にして内部の構成緻密に空隙の存せざるを要す且焼方も適度を得て適量の水分を吸収せざるべきは勿論なり然るに出品の煉化石は一見せる所にては形状色沢頗る一定して稍々良質なるに似たる無きにあらざれども之を破碎して其内部を検視するときは原料の準備に欠くあり且模型に填充して成形の方法宜しきを得ずして空隙を存し甚しきは異種の粘土の成層を見るあり是れ豈に製造方の宜しきを得たるものと做すを得んや当業者反省して須らく之が改良の方法に心を盡すべきなり

東京府並に埼玉県の出品中には頗る優等なるものありて前述の如き弊害なきは賞揚するに足れり且つ単に普通の建築煉化石に止まらず出品の中各般異形の種類もあり又耐震用に属する品種もあり顧うに耐震煉化石は如何なる構造を以て最も適宜なりとすべきかは専門家中にも未だ定説あらず尚幾多の試験を要すべきもモルタルの接合を強くするに適する方法を案出することは震災予防の一方便として緊切なるべし又日本煉瓦製造株式会社の出品に係る化粧煉化石並に所謂軽量煉化石は外国製品を模造せるものにして新規の考案たるにはあらざれども本邦に於ける之が製造は同社を以て嚆矢となす殊に化粧煉化石は近頃大に需要を増加し特有の効用も顕著なることなれば其将来の製造は実に属望すべき工業なりとす

煉化石の原料を捏混するに渾て機械を使用する工場の製品は概して原土の調和成形の方法共に佳良なれども専ら手工に属するものは稍々粗悪なるの憾あり蓋し近年製品上価格の競争頗る盛にして且つ一種の受負法漸く行わるるより製造費を低廉ならしめと欲し動もすれば粗製濫造の弊に陥れるなり受負の方法強ち不可と云うに非ざるも職工の業務を監督し粗造の弊害を蠲除する注意をば忽せにせざらんを要す

従来煉化石の焼成に供用する窯は通例陶磁器の窯に類似せるものにして燃料は薪材なりしが先年東京小菅集治監に於ては故農商務雇ドイツ人ドクトル ワグネルの設計に拠りホフマン式の輪窯を築設し粉炭を使用することを明示せし以来諸所の煉化石工場に於ても仝種の窯を建築して其便益の大なることを徴知し実に本邦煉化石製造業に於て一大紀年を起せり抑々ホフマン輪窯は千八百五十八年頃独逸国ステチン府近傍のソールウインに於て建設せるを初めとし爾来之を実地に応用するに当り幾多の困難を経しもホフマンの忍耐不撓なる善く実験の効を奏し且つ千八百六十七年巴里に於ける万国博覧会にては金牌賞を受領せるを以て大に世人の信用を博し啻に煉化石の焼成のみならず石灰セメントの製造所に於ても之を築設するに至り現今独逸国に於ては其数無慮三千以上に達せりと云う今仮りに独逸国にて使用の煉化石を総て輪窯にて焼成するものとすれば之が一ヶ年間費消の燃料を節減するの大なる価格に算するに少くも九千二百万「マルク」なりす凡そ工業上の発明若くは製造方法の改良にして世を稗益せる実例は枚挙に遑あらず中にもホフマン窯の如き亦最も顕著なる一に居る輓近我国に於ても該種の窯を啻に煉化石の製造のみならずセメントの焼成にも応用するに至れるは実に窯業上の進歩として賀せざるを得ざるなり

原土の捏混を充分にし成形の方法に一層の注意を要すると同時に尚当業者に勧告せんと欲するものは所謂風化物の発生を予防するの方法を実試するに在り通例既製煉化石を建築工事に供用するの後其外面に白色の塩類を発生して大に外観を損傷することあり此塩類こそ即ち風化物にて其中には稀有の原素を含有することなしとせざれども通常硫酸塩殊に硫酸石灰は主成分となりて存在するものなるを以て風化物発生の予防方として原土に若干の炭酸重土若くは塩化バリユムを混和すべし但し該混和物の分量は原土中に混在する硫酸の多少に拠り之を試定すべきは勿論なり

要之建築用煉化石の製造は近年の発達に係る一工業なるに拘わらず前同以来進歩の迹著るきを見る彼の化粧煉化石の製造の如きホフマン輪窯応用の結果の如き以て徴すべきなり然れども普通の製品に就ては前文に摘示せる如く尚大に注意を要すべき方案多し当業者其れ改良に心を留めざるべけんや我邦の如き文化の進歩に伴て将来興起すべき建築土木工事の益々多きは弁を俟たず従て煉化石の之が一材料として緊要欠くべからざるものとなるは疑を容れざるが故に其製造業の忽諸に付すべからざるは論を俟たず先年濃尾の震災の際殊に煉化石建築の痛く損害を受けたるを見て煉化石は到底我邦の建築材料に適せずとまで唱道せしものありて一時之が製造の衰微を呈し往々廃業せるものありしが此不好結果たる豈に独り煉化石のみの遺闕に期すべけんや思うに別に原因の存すべきや明らけし観を爾来煉化石の需用漸次増加し曩きに萎靡して振わざりし工場も今や駸々として隆盛の状労を呈し此回の出品点数の如き頗る多きを加うるにあらずや是れ然しながら煉化石応用の区域近時益々拡張せる結果に他ならざるべし当業者の前途亦多望なる哉

煉化石審査の際各標本の重量、寸法、吸水量等を検定せり其結果は当業者の参考となるべきを以て左に之を附記す

煉化石試験成績表 (※注:抜粋)

府県 出品人名 出品番号 名称形状 原重量 長 幅 厚 重量百分率 ? 京都 田中卯兵衛

(〔→大萱田中煉瓦工場@滋賀M32〕)6 磨 2354 23.3 11.9 6.7 14.25 0.26 仝 木村宗三郎

(→山田宗三郎?)3 2254 22.2 10.7 50 12.20 0.23 大坂 田中清助 8 黒艶 上面磨 2469 23.3 11.2 5.4 14.42 0.25 仝 喜多羅守三郎

(旭商社)2 東京型 磨 2777 22.5 10.6 6.0 9.14 0.18 仝 仝 9 異形蛇腹用 過重 20.2 20.2 不検 不検 不検 仝 九里庄次郎

(九里工場)1 2513 22.0 10.6 5.4 7.84 0.16 仝 仝 2 2772 22.3 10.6 6.0 7.72 0.15 仝 子師常次郎

(子師工場)3 2682 22.1 10.7 6.0 11.57 0.21 仝 太田平次

(堺附洲煉瓦)2 2509 23.7 12.0 5.2 11.74 0.20 仝 仝 3 2340 22.0 10.4 5.2 5.43 0.11 仝 飯田久兵衛 1 2001 21.5 10.3 5.0 11.69 0.21 仝 大坂煉化石合資会社 岡島嘉平次

(大阪煉化石)3 2286 23.0 11.0 5.2 17.19 0.30 仝 仝 4 2419 25.0/22.0 10.5 5.0 6.57 0.13 仝 長尾藤三

(大阪窯業)2 2649 22.2 10.6 5.9 10.38 0.20 仝 仝 3 (異形) 2686 23.1 10.8 6.0 12.77 0.25 仝 森本小兵衛 3 (異形) 2275 23.0/12.0 10.5 5.9 8.00 0.17 仝 岸和田煉瓦株式会社 山岡尹方

(岸和田煉瓦)1 2428 22.5 10.3 5.3 4.45 0.09 仝 丹治利右衛門

(丹治煉瓦)4 (擬鼻黒乙) 2698 22.1 10.7 5.9 7.82 0.15 仝 福本元之助

(堺煉瓦)1 2771 22.4 11.0 6.0 12.23 0.22 仝 仝 2 2438 22.7 10.9 5.3 12.14 0.23 仝 仝 3 2790 22.1 10.5 5.9 6.45 0.13 仝 近山太兵衛 1 不定 22.4 10.7 6.0 不定 不定 仝 岡田門太郎 1 2528 22.5 10.7 5.6 14.36 0.27 仝 仝 2 (異形) 2501 22.5 10.7 6.1 8.12 0.16 兵庫 山陽煉瓦株式会社 中川浩平 1 柱角 花型 2589 23.7 11.5 5.6 13.17 0.26 仝 仝 2 蛇腹 一種 2689 23.0/17.3 11.2/7.5 6.0 11.38 0.21 仝 仝 3 蛇腹 二種 2939 23.8/15.2 13.7 5.8 13.58 0.21 仝 仝 4 並型 2792 23.7 11.5 5.7 13.29 0.24 仝 関西煉瓦株式会社和田半兵衛代理 川崎作右衛門

(関西煉瓦)1 2689 22.4 10.7 5.8 12.27 0.20 仝 安積秀吉 1 2882 21.2 10.4 6.5 5.66 0.11 仝 中村重次郎

(由良町工場)1 上々 2329 21.8 10.6 5.3 5.93 0.11 仝 仝 2 上 2505 22.4 10.7 5.2 7.23 0.15 仝 仝 3 中 2421 22.8 10.8 5.4 12.27 0.22 奈良 平松甚平

(〔鹿峰社→〕)1 1942 20.5 9.8 5.1 8.81 0.17 三重 水谷政兵衛

(〔勢陽社→〕水谷工場)7 2674 22.8 10.8 5.5 9.61 0.19 仝 安井政次郎 2 迫形 3786 22.9 12.5/10.2 7.3 7.87 0.15 仝 奥山源一郎 1 2319 22.7 10.7 5.5 10.39 0.18 愛知 永江金三郎

(永江工場)1 真焼(異形) 2367 20.8 10.8 5.3 6.008 0.12 仝 仝 2 三一 3472 22.5 10.7 5.4 6.59 0.12 仝 大野介蔵

(〔刈谷授産所→〕大野工場)1 2458 22.3 10.8 5.3 11.55 0.22 仝 仝 2 鼻黒 3393 22.9 11.1 7.2 9.64 0.18 仝 金原松次郎 3 築窯用 2166 22.8 10.6 5.0 15.47 0.29 仝 仝 7 仝(黒) 2183 22.5 10.9 5.3 15.67 0.29 滋賀 杉本喜三郎

(杉本煉瓦製造場@甲賀郡寺庄村)1 2482 22.1 10.4 5.9 11.85 0.22 福井 加藤 伸 1 2563 22.2 10.8 5.1 6.13 0.13 島根 富金原清三郎 1 1768 20.9 9.9 4.6 14.99 0.28 仝 野村藤蔵 2 白 不定 22.7 11.0 6.0 不定 不定 仝 田平文二郎 2 (黄樺) 1930 21.8 10.2 4.2 13.42 0.28 仝 橋本兵作 4 白 2700 23.5 11.2 5.5 13.52 0.25 仝 仝 5 (黄) 2147 22.7 10.8 5.2 20.17 0.34 広島 西山健吾

(西山煉化製造場@賀茂郡三津町)1 2669 23.2 10.9 5.5 14.00 0.27 仝 豊島喜右衛門 1 2741 22.4 10.6 5.8 9.89 0.20 仝 友田三蔵 1 不定 24.2 11.3 6.4 不定 不定 仝 武田貞次郎

(武田煉化会社工場@賀茂郡三津町)1 2649 23.0 11.0 5.4 13.70 0.27 山口 河本浅次郎 1 2723 22.4 10.6 5.7 7.49 0.15 仝 柿本正信 1 2120 22.0 10.7 5.3 13.59 0.24 仝 松井惣兵衛 1 2232 21.6 10.4 5.2 12.77 0.24 仝 松井儀助 1 2226 22.2 10.7 5.9 14.65 0.26 仝 藤井禎太郎 1 2239 22.4 10.8 5.5 16.21 0.27 仝 藤村藤右衛門 1 2443 23.1 11.1 5.5 16.70 0.29 仝 鈴木利右衛門 1 2387 22.5 10.8 5.4 13.07 0.24 徳島 天羽九郎

(天羽煉化製造所)1 並 2424 22.4 10.9 5.3 11.96 0.22 仝 仝 4 角丸形 2388 22.4 10.7 5.2 9.76 0.19 仝 仝 5 角切形 2925 21.7 10.6 5.8 6.32 0.14 仝 仝 6 剣先 2801 22.2 11.0 6.0 13.85 0.26 仝 魚瀬吉蔵 1 (異形) 2094 22.2 10.6 5.0 12.70 0.25 仝 仝 2 角石落 2249 22.3/17.0 10.7/5.4 5.2 11.37 0.23 仝 香藤源吉 1 (焼過) 2865 22.6 10.8 5.6 8.55 0.18 仝 仝 2 2833 22.5 10.8 5.9 5.08 0.10 仝 仝 3 (横黒) 3050 24.0 11.9 6.1 8.13 0.14 仝 藤本庫八 2 黒 2590 23.2 11.4 5.5 14.94 0.27 愛媛 松尾鉄三

(煉瓦製造所@賀茂郡三津町?)1 2499 22.2 10.5 5.8 10.96 0.20 香川 中村林鹿 2 2165 21.8 10.5 5.0 13.49 0.25 仝 仝 3 2435 22.6 11.0 5.5 14.66 0.26 仝 七浦久三郎 1 黒 2213 21.8 10.5 5.5 18.93 0.33 仝 木村八百吉

(鶴求煉瓦製造所)1 2568 2.5 10.6 5.7 12.78 0.24 以下、残りの工場分

東京 金町製瓦株式会社 1 家屋用上磨 2417 32.4 10.6 5.8 16.59 0.3 仝 仝 2 仝 撰極上 2481 22.5 10.4 6 13.95 0.25 仝 仝 3 仝 極上 2377 22.7 10.9 6 20.57 0.33 東京 金町製瓦株式会社 1 家屋用上磨 2417 32.4 10.6 5.8 16.59 0.30 仝 仝 2 仝 撰極上 2481 22.5 10.4 6.0 13.95 0.25 仝 仝 3 仝 極上 2377 22.7 10.9 6.0 20.57 0.33 仝 仝 4 仝 並上 2266 22.5 11.0 5.8 21.62 0.34 仝 仝 5 仝 並中 2329 23.0 11.0 5.9 21.90 0.34 仝 仝 7 仝 撰焼過 2392 22.2 10.5 5.8 14.42 0.26 仝 仝 8 仝 上焼過 2411 22.5 10.3 5.7 13.07 0.24 仝 仝 9 仝 並焼過 2473 22.5 10.6 6.0 11.81 0.20 仝 仝 11 仝 迫持 2280 23.0 11.3 6.0/5.2 20.44 0.32 仝 仝 12 仝 八角柱用 1886 (最長)21.0 11.0 5.9 9.65 0.19 東京 金町製瓦株式会社 13 仝 円柱用 969 11.3/4.7 10.4 6.2/5.9 17.03 0.16 仝 仝 15 仝 蛇腹用 2182 22.1 11.3 5.8 17.09 0.29 仝 仝 16 仝 扇地 2634 27.5/15.8 11.5 6.1/5.6 14.88 0.13 仝 仝 17 仝 横黒 2386 21.6 10.2 5.2 11.15 0.23 仝 仝 18 仝 鼻黒 2418 21.5 10.0/10.4 5.6 7.98 0.16 仝 仝 19 鉄道用一等焼過 2386 21.8 10.2 5.7 11.65 0.22 仝 仝 20 仝 二等焼過 2417 22.3 10.7 5.9 13.98 0.23 仝 仝 21 仝 三等焼過 2458 22.7 10.8 6.0 18.39 0.31 仝 仝 22 仝 橋台用(横黒) 2733 22.5/20.6 11.5 5.8 11.05 0.21 仝 仝 23 仝 仝(鼻黒) 2671 24.0 10.8/9.4 5.9 17.71 0.33 仝 仝 24 仝 仝 2707 23.2/22.0 11.6 6.0 15.88 0.27 仝 仝 25 仝 仝 2541 22.5 11.2/9.7 5.6 12.08 0.23 仝 仝 26 仝 剣突形 2501 (最長)23.0 11.5 5.6 11.36 0.22 仝 仝 27 仝 敷煉瓦 (重量過大不可測) 32.1 16.0 15.3 不検 不検 仝 仝 28 煙突用 耐震 2102 17.5 11.5 5.8 13.56 0.25 仝 齋藤勘次郎(齋藤工場・本所区本所横川町51) 1 化粧用(白釉) 2792 22.1 11.0 6.1 10.53 0.20 埼玉 日本煉瓦製造株式会社 1 カッセル窯焼 薄色 1/4 56.7 5.5 10.7 6.0 17.92 0.30 仝 仝 2 仝 仝 2/4 1095 10.5 10.7 6.0 17.35 0.29 仝 仝 3 仝 仝 3/4 1701 16.3 10.7 6.1 18.34 0.31 仝 仝 4 仝 仝 全形 2281 23.0 10.7 5.8 18.28 0.31 仝 仝 5 仝 赤色 1/4 614 5.6 10.9 6.0 16.54 0.28 仝 仝 6 仝 仝 2/4 1123 10.5 10.8 6.1 17.99 0.30 仝 仝 7 仝 仝 3/4 1714 16.7 10.9 6.0 16.80 0.27 仝 仝 8 仝 仝 全形 2119 21.7 10.7 5.7 17.70 0.29 仝 仝 9 ホフマン窯焼 焼過一等 2406 22.1 10.4 5.5 12.55 0.24 仝 仝 10 仝 仝二等 2510 22.4 10.3 5.8 14.30 0.27 仝 仝 11 仝 仝三等 2523 22.3 10.9 5.8 17.63 0.31 仝 仝 12 仝 並焼一等 2366 22.3 10.6 5.8 17.24 0.30 仝 仝 13 仝 仝二等 2488 22.8 10.8 5.9 18.05 0.31 仝 仝 14 仝 仝三等 2458 22.5 10.9 5.7 19.24 0.34 仝 仝 17 仝 焼過耐震 2388 21.7 10.5 5.8 16.37 0.30 仝 仝 18 仝 並焼 仝 2395 22.5 11.0 5.8 18.20 0.30 仝 仝 19 仝 並焼過穿孔耐震 2172 21.2 10.2 5.8 11.19 0.19 仝 仝 20 仝 並焼 仝 仝 2067 21.4 10.5 5.5 15.38 0.26 仝 仝 21 仝 軽量 1662 22.1 10.5 5.1 13.48 0.19 仝 仝 22-1 カッセル窯焼化粧用異形 2074 22.0 10.6 6.1/4.1 17.70 0.31 仝 仝 22-2 仝 1879 22.0 10.7 5.2/4.2 17.30 0.29 仝 仝 22-3 仝 2403 23.2 11.0 6.0 16.64 0.28 仝 仝 22-4 仝 1892 21.8 10.6 6.0/4.2 16.97 0.30 仝 仝 22-5 仝 2272 21.7 10.9 5.0/6.0 16.51 0.29 仝 仝 22-6 仝 2300 22.5 11.2/6.8 6.0 13.87 0.27 仝 仝 22-7 仝 2351 23.6/16.5 10.9 5.9 15.70 0.27 仝 仝 22-8 仝 2528 23.0 10.6 6.2 16.69 0.30 仝 仝 22-9 仝 2259 23.4 11.1 5.8 17.18 0.32 仝 仝 22-10 仝 635 7.4 10.7 5.5/4.5 16.85 0.28 仝 仝 22-11 仝 789 7.3 10.7 5.4/6.0 16.98 0.38 仝 仝 22-12 カッセル窯焼化粧用異形 828 11.0 11.0 6.2/1.5 17.15 1.33 仝 仝 22-13 仝 1236 11.0 11.0 6.2 15.78 0.28 仝 仝 22-14 仝 1515 16.4 10.7 4.5/6.0 17.36 0.38 仝 仝 23 ホフマン窯焼々過穴明 1/4 608 5.3 10.6 6.0 14.47 0.27 仝 仝 24 仝 2/4 1171 10.3 10.7 5.9 10.93 0.20 茨城 大藤国五郎 1 並中 2417 22.3 11.6 5.7 13.49 0.22 仝 仝 2 並上 2409 22.8 11.5 5.5 14.36 0.24 仝 仝 3 極上 2405 22.4 11.3 5.5 14.36 0.24 仝 仝 4 端黒 2618 22.2 11.2 5.7 4.51 0.08 仝 仝 5 横黒 2436 22.0 11.1 5.4 5.38 0.10 仝 仝 6 上焼過 2620 22.1 11.3 5.6 7.02 0.13 青森 江戸与市 1 2421 21.3 10.7 5.6 10.00 0.19 秋田 原田平治 1 2740 24.8 11.7 5.5 17.04 0.29 仝 二坂條吉 1 2221 22.9 11.7 5.8 20.62 0.31 仝 小笠原良助 1 3189 25.2 12.0 6.0 14.83 0.26 仝 高橋宇一郎 1 2874 23.8 12.0 6.0 18.89 0.32 仝 相馬喜左衛門 1 (淡黄褐) 3402 24.2 12.3 6.3 16.11 0.30 富山 西尾要吉(M41中越煉瓦合資会社業務担当社員) 1 2336 22.8 10.8 5.6 18.24 0.31 福岡 石原広義 1 2691 22.8 10.8 6.1 16.31 0.30 仝 原田善右(→原田煉瓦工場・嘉穂郡穂波村忠隈?) 3 建築用 白 3129 23.3 11.5 5.8 9.78 0.20 仝 早川嘉平 1 2394 22.1 10.7 5.2 11.19 0.22 佐賀 八頭司孫三郎(小城郡砥川村) 1 2555 22.7 11.0 5.4 12.25 0.23

まるで同窓会だな、と自分以外の他の誰にも分からないであろう感慨に浸って老けてみる。

寸評ではやはり埼玉東京の煉瓦が褒められて他のはダメ出しだ。明治28年といえば大阪窯業も機械導入していなかった。んじゃあ堺煉化石の機械はどこへいったのだ。公告はブラフか。それともまともに動かなかったのか。それはともかく博覧会用に出来のいいのを提出する風が強くなって、見た目ばかり好くて中身は隙間だらけとか多分にあったようだ。

風化物についての指摘は面白い。CaSO4も溶けにくいものだがさきに安定なBaSO4を作らしめて析出させないようにという魂胆だろう。しかしSO42-は粉炭に含まれる硫黄分が取り込まれての分が多かったはずで、そうすると原土の硫酸分を調べても無駄だろう。これは後に火を停めるタイミングを適切にすることである程度抑制できるようになった。大正時代のことだけれども。

第三回の寸評もそうだが結構重要な事を的確に言っている。大高が煉瓦サイズの統一を叫ぶ10年も前からこの弊害は問題になっていたのだ。問題だと指摘する指導さえあったのだ。にもかかわらずなのはちょっと残念である。析出物問題だって完全に解決されたわけではなかったろう。

第4回の出品者は他の府県で工場主になっている人が多い。朱は年次を厳密には見てないので合ってないかもしれない。あとで見直そう。

[独言][煉瓦工場] 内国勧業博覧会出品の字眼

M28の第4回に由良洲本の工場の出品が有ること。

同上、鹿峰社の平松甚平が出品しちょること。ならば梅田湊町線でRやMがあってもよいことになる。ひょっとしたら大和煉瓦につながるのかと思いまほろばライブラリーを開こうとしたらdenyられた。くそ文句言ったからか。

M24北辰社以外に徳島に工場ありしこと。

関西煉瓦の煉瓦がM24時点で未だいまいちなこと。

勝部工場で山陽型焼いてたこと。□部煉瓦製造所の□を埋めろ!

M20年代は関東のほうが質が高かった。ホフマン窯も製造機械もござらんのでな、 これは致し方ない 。そして関東の煉瓦は吸水率高め。これは第五回の寸評を見るとさらに明らか。機械整形が裏目に?土質? でもM28時点でカッセル窯なのね>日本煉瓦製造

山陽煉瓦株式会社ってなんやねん。。。。

明治20年代の和歌山煉瓦製造所が田中町の和歌山煉瓦につながっていくこと。

以上久しぶりに芋づる式の発見。

此のパズルのピース数幾許ぞ。

2017-08-30 [長年日記] この日を編集

[資] 明治36年 第五回内国勧業博覧会 煉瓦公評

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/900914/37

前回から10年。重工業の世となり需要のベクトルが変わったせいか耐火煉瓦が先に評されておる。そうして煉化石。ここでも煉化石なのは内務省の拘りなのか(このへんが「煉化石」のオシリと思う。官報ではM33が最後?)。

抑も煉化石の主要用途は建築材料にあるを以て其の需要者は大都会にあり而して其の価格は低廉にして重量大なるを以て之を遠地に運搬すること能わざるを以て主なる煉化石製造業は必ず大都会の附近に於て起るべきものとす但僻地に於ても鉄道其の他土木工事等にて一時多額の煉化石を要すべきもの無きにあらざれば斯かる土地に臨時工場を起こすものありと雖も到底永続すべきものに非ず即ち前表に就て見るも東京府及び埼玉県は主として東京市を其の供給地とし大阪府の大阪市愛知県の名古屋市に於けるが如し独り北海道には大都市なきに係らず産出額多きは函館鉄道其の他鉄道道路市区の新設等ありて之を要すること其の主なる源因なり

故に斯かる大都会の附近にある大工場は器械に於ても将た亦窯に於ても一般の設備稍整えるものありて其の製品亦見るに足ると雖も地方に散在せる小工場は堪能なる技術者を有せず諸般の設備具わらず其の製品も亦不完全なるもの多し

煉化石の製造に肝要なる事項一にして足らずと雖も粘土の混捏は其の最要素の一なり然るに本邦製造所の多数は器械力に頼らず人力を以てするもなるを以て粘土混捏力甚だ不完全にして製品は其の色合均一ならず形状の苦窳及び亀裂等を生ずるもの多し最も注意すべきことなり鳥取県出品の如きその著しきものとす

之に反して埼玉県日本煉瓦製造株式会社及び大阪窯業株式会社の如き耐震軽量装飾等各種の製品を出品し能く大都市の供給者たることを示せり将来益々改良を謀らば製品の進歩期して待つべきなり

審査上参考の為め施行したる吸水量検定の表を左に示す

(畧。京都山田善右衛門(竹村煉瓦)、大阪林尚五郎(津守煉瓦)、日本煉瓦、堺煉瓦、大阪窯業、丹治利右衛門(丹治煉瓦)、山岡尹方(岸和田煉瓦)、貝塚煉瓦、香川西讃煉瓦株式会社、愛媛渡部万次郎、徳島天羽九郎(天羽煉瓦)、広島池田吾一郎、西山善右衛門(西山煉化製造場@賀茂郡三津町)、大成庄次郎(大成煉瓦工場@豊田郡木谷村)、竹内宗太郎、平野友七(平野煉瓦製造場@賀茂郡三津町)、鳥取笠原久一、田中初太郎、田中秀造、松原仁平治、岐阜岡田平八、島根岡要蔵、愛知片山幾太郎(片山煉化)、長田栄次郎、倉田利三郎(倉田工場@愛知県碧海郡新川町)、兵庫山陽煉瓦合資会社)

巻頭の製品は一般に吸水量多くして関西の煉化石は一般に緻密なることを見るべし

表は吸水率と出品者名と製品名だけなので略。この頃には府下六大窯業会社が出揃って完璧な六強時代が現出しておった。小工場の出品がまったくない。

最後にこそっと関西を持ち上げてる辺りは大阪開催を慮ってのことかしらん。この時期でも関西の機械整形は大阪窯業しかなかった。

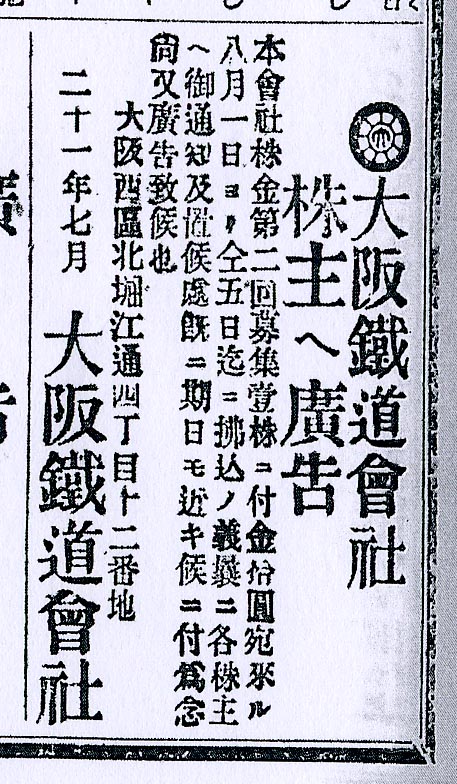

東雲新聞の公告。そういや大阪鉄道の社章って見たことがないなあと思ってコピて帰ったのだけれども「

東雲新聞の公告。そういや大阪鉄道の社章って見たことがないなあと思ってコピて帰ったのだけれども「