録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2023-03-01 [長年日記] この日を編集

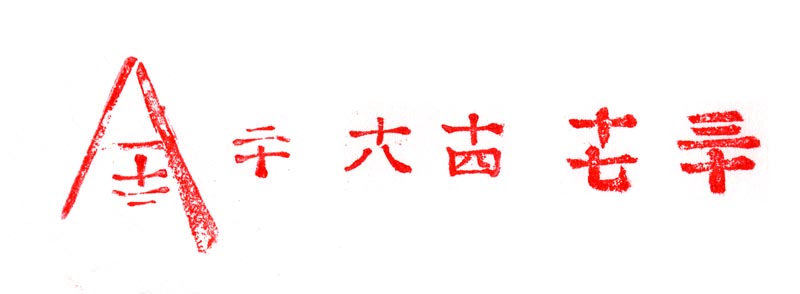

[煉瓦刻印] 漢数字群

なあ、これ、どう思うよ。

左から西尾市転石(肉厚扇形)、成山第一低部砲台の漢数字印、西尾と石ヶ瀬川橋梁瓦礫の「テー」の添印。それぞれはサイズや太さやトメハネの感じが違うものの、平体のかかったこのサイズの漢数字印という点で似ているように思えてならない。少なくとも京阪神の市街地では同種の刻印を見ない。西尾から運んできたものだったりしないだろうか。

そう考えたほうがいろいろ説明がつく。生石山や深山では並形が主に使われているのに成山だけは作業局形とか。何を表したものかわからない”◯”印が検出されているのも実は西尾と成山と共通したりするのだが、そんなことに気がついているやつはこの世にいないし今までに存在したこともないだろうから意外に思われることもなく耳目を引く発見にもならない。

成山砲台はM23.7.着工M24.8.竣工。西尾士族生産所はM23.8.11.に「その跡地と屑煉瓦」が売却された記録がある(『西尾市史』年表p.555)。ギリギリ間に合ったと考えられなくもなく、あるいは石ヶ瀬川橋梁に様々な東海道線煉瓦が使われていた如く陸軍が以前に購入していた在庫を回したとも考えられる。もともと東洋組は砲台建築用の煉瓦を焼くために始められ、陸軍、宮内省、鉄道局と政府との取引がメインだった節がある。最後の奉公に成山砲台用のを焼いたと考えても不思議ではない(御都合主義の誹りは免れないだろうが)。

京阪神の市街地では中京の製品を見ることは稀。しかし湖東線には間違いなく西尾士族生産所ほか三河の煉瓦および三重勢陽組の製品が使われていた証拠がある。また鉄道もない時代に三河から横須賀まで送って猿島砲台築いたり千代崎砲台作ったり皇居造営に使ったりしているわけだから三河から西へ回漕したっていいだろう。

あとM23~24頃というのが大阪府下の煉瓦工場が不調だった時期にぴしゃりあてはまる。当時最大と目される堺煉化石もその頃に姿を消しているし。あれM22だったか。M20前後の紡績業勃興期に工場が乱立し粗製乱造をしたうえへM22に会計法ができて政府の調達が原則入札制になり指名特命による受注をアテにしていた会社が逃げ出した時期。そうしてM23に日本最初の金融恐慌が発生。煉瓦工場が軒並み畳んで3件とか4件とかになってたんじゃなかったか。

もしそうだとすると少し意識を変える必要がある。市中にも多少は中京煉瓦が入ってきていた可能性はあるだろうがその場所が非常にピンポイントで全体からすれば有意な割合になっていないだけかも知れぬ。湖東線に使われていたとしてもそこにしか使われなかったら市中にはほぼ影響しないだろう。ただし滋賀県下沿道にぽろぽろ転がっているわけだから、それが鉄道構造物の解体瓦礫から来たものか、入ってきたものの余りなのか、採用に乗っかって販路を広げようとしたのか、は考えておかないといけない。

2023-03-07 [長年日記] この日を編集

[きたく] どうするnagajis@谷川暗渠

あるとも思っていなかったものが見つかるとこまる。

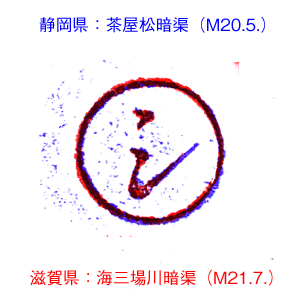

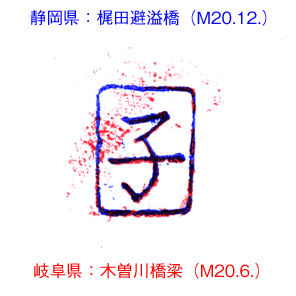

これが抱き沢瀉だとわかるnagajisは放置するとしても、ここにあってくれると水野氏の根崎煉瓦工場印でなくなってしまう。かといって明治20年代初頭に抱き沢瀉を使っていたと推定できる工場がない。どうしたものか。一つわかると二つ三つわからなくなるのはチーターの呪いと思われる。

2日めは愛知県公文書館でコピー三昧。苅谷煉化工場については想像していたような文書でなくヘルマン・エンデに見本を見せたく候的な単発文書であった。もしこの時刈谷士族授産所が質の高い煉瓦を供出していたらチーゼも来日してなかっただろうし東京官公庁計画が実行されていたらそこに使われていて日本煉瓦製造も出てこなかったかもしれぬ。全ては実現しなかった未来である。そのかわりに貸下金一件書類で東洋組解散前後の各工場の詳細を得られたのでこれを解読することで状況を明らかにできるかもしれない。西尾には23もの窯があったうえに洋風焼窯とか試験窯まであったというのは驚きである。それと同時に、そんなに沢山あったら焼き色とか焼成痕とかで西尾製品と見当をつけるのが不可能ということではあるまいかと思ったりもする。岡崎の就産所でも最初は煉瓦製造をやっていたことも判明。西尾から人を派遣して教えたが土が向かないことがわかり土管専業に切り替えたという。

東洋組→天工会社→精成社の流れとか東洋組事件の内容も明確になりそう。刈谷も天工会社を名乗っていて工場前にでかい標柱立ててたりしたというから天工会社≒東洋組のようなものとみてよい。東洋組が貸し下げ金の返済不可能になり、工場資産を差押えられそうになったので先に別の個人にそれを抵当にして借金し工場を継続? 東洋組の中で煉瓦製造をやっている部内会社としての天工会社(だったか精成社だったか)。そうして東洋組系列のしがらみを完全に断ち切るために精成社を解散して(株主が損を被る形)同日付で西尾士族生産所。これがM19.3.6だったかの話。その後西尾士族生産所の社長は国だったか県だったかの士族授産のための貸付金制度を利用して資金を得たりしてる←アジ歴。東洋組への貸付金の残余負債は(南部氏が代納するとかなんとかの話もあったけど)齋藤実堯が旧公債証+残金年賦でもって返済することが許可されたが(第二号諮問案。旧公債証額面≒貸付金残余なので目減りしている分を現金で年賦払)、当面国に上納しなければならない金を地方費から支出せざるを得ず、その可否について議会が紛糾したのが愛知県会史のいう東洋組事件。以上9割方うろ覚えの覚書。

ちがうちがう。もともと東洋組は齋藤実堯一人の運営で、東洋組の傘下に煉瓦石製造会社・瓦製造会社が存在しそれぞれに立株&定款があった。その煉瓦石製造会社と瓦製造会社が合併して新会社たる天工会社を興した(ので刈谷就産所も天工会社刈谷分局になる)。このとき株は天工会社株へ移行したようなので煉瓦製造・瓦製造会社株主→天工会社株主となった。天工会社の株主は大半が東京の旧華族。最初に問題になった国貞知事からの貸し下げ金は東洋組にあてたもので、それが解散し天工会社となったために賦金負担の責任が不明確になった(このへんは法整備が行き届いていなかった時代であったための混乱と思われる。あるいはそういう作戦であったのかもしれぬ)。それがさらに精成社となったために事態はややこしくなる。

賦金問題が取り沙汰された頃には天工会社西尾分局が精成社として独立、その株は旧西尾藩士らの金禄公債によって賄われた(東京株主は全損)。それをさらに東京の旧西尾藩士笠松氏が買い取って西尾士族生産所とした。それによって運転資金を手に入れようとしたのかしらん。

天工会社・精成社は純益のいくばくかを東洋組に上納することになっていた。ゆえに東洋組とのしがらみがつきまとっていたわけなり。以上46『上申留』「東洋組始メ会社組織株主資産等取調ノ件」(の筈)。

2023-03-19 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 新家村避溢橋

しまった……金網の目がこんなに剪んでいるとは思わなかった。ギリギリ届いて“ト”を取得することができたがあとちょっと小さかったら敗退していたことだろう。

安威川で採取した“ト”刻印と同じもの。4つ残存している井筒の上り線側吹田方。同線反対側の井筒には手書きの“へ”らしきものも検出した。いずれも普通厚。隣の井筒も普通厚だったのはちょっと筋が通らないがとりあえず置いておく。案外捺印バージョンも手書きバージョンも普通厚でどちらも初代井筒に使われていたものだったのかもしれぬ>安威川転石。

2023-03-21 [長年日記] この日を編集

西尾分局の十八番であった漢数字印。東洋組岡崎分局跡地にて。そんなあけっぴろげに転がってもらっては困る。東海道線からも西尾からも遠く離れたこの場所に3インチ肉厚で転がっているとしたら岡崎分局由来としか思えないじゃないか。しかも岡崎の煉瓦・土管製造は西尾の職工に教わっている。その時に持ってきたものと推測してもいいし(窯を作るとかなんとかさ)、西尾流儀に倣ったものとみてもよい。

じゃあこれはなんやねん。。長音記号の切れ端だろうか。勢陽組ばりの大型カナ印なのか。さあどうするnagajis。

上記二つは金属色に焼け焦げている。ここまで焼けたんは西尾では見ない。

欲を言えば東洋組岡崎分局印があれば最高なのだが見つけられず。17年になって始まったしその頃には東洋組本部も不払い気味でサゲサゲだったからな。印なんて作っている余裕はなかったのかもしらぬ。