録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2023-12-03 [長年日記] この日を編集

[竹筋] 竹筋コンクリート物件

wkpのリストが相変わらずクソなので自分で作る。

| 建設年 | 場所 | 名称 | 摘要 | 出典 |

|---|---|---|---|---|

| M24~26.7 | ? | 小野田セメント重役:吉田右一宅門柱 | 門柱芯に青竹を挿入 | 吉井康純「昭和初期の日本におけるエコロジー」(『群居(38)』(1995)) |

| T4 | 京都府乙訓郡大山崎村 | 五段の池 護岸・水路 | 耕地課の事業で竹筋コンクリート張、連絡水路も竹筋コンクリートで構築 | 中村猪市『農村コンクリート工』(昭和17) |

| T5-7 | 東京市 | 竹筋コンクリート杭 | 東京万世橋間高架建設に際して試験的に3本を製作・打設 | 『市街高架線東京万世橋間建設紀要』pp.99-100 |

| T8 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙500-1 | 浴室浴槽 | 強い酸性の湯のため鉄筋ではなく竹筋を使用 現存か | 読売新聞社『ザ・長崎 : 異国文化の新発見』p.105 |

| S2 | 新潟県燕市五千石 | 大河内分水路自在堰 矢板 | 上流水叩きの締切に長4m余りの竹筋コンクリート矢板を使用 | 『検査報告集 第5輯』p.188 |

| S5 | 大阪府大阪市 | 黒門橋 | 欄干に竹筋使用(断面に割竹痕露出) 金属供出後にCで作り直したか | 部録" |

| S6 | 秋田県米代川 | 小坂鉱山鉱水処理施設第一・第二シックナー | 第一:540㎥、第二:220㎥ それぞれ2基ずつ | 『米代川水系農業水利実態調査書 : 昭和32年度』 |

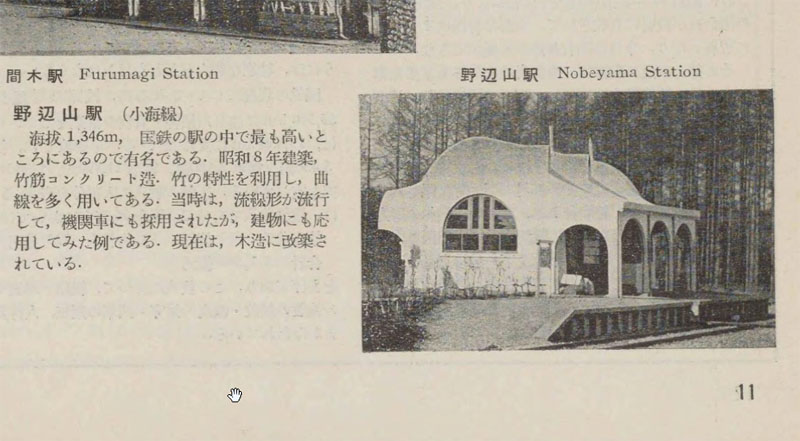

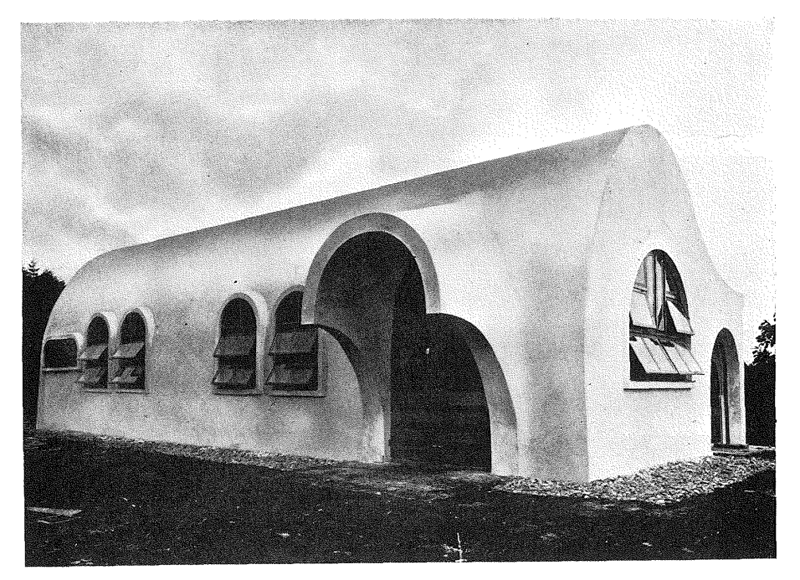

| S8 | 長野県南佐久郡南牧村野辺山 | 初代野辺山駅舎 | 石田靖一・田中隆三著『日本の鉄道』には竹筋コンクリート使用とあるが…… 『工事画報』では古レール鉄骨+野地張+ラス+化粧コンクリートとある。(解体時に何か出てきた?) | 『土木建築工事画報』第11巻第10号 p.160 |

| S11 | 岡山県上道郡角山村 | 温室 | "土台・柱を竹筋コンクリートで建造 いちご・ぶどうの栽培に使用 (『農業土木研究 10(4)』掲載の沼田矩雄報告抄録(『土木工学』掲載)にS11建設とある" | 『セメント界彙報』(3月號)(348)(昭和12.3.) |

| S13 | 愛知県豊橋市 | 竹筋コンクリート舗装 | 栄町地内国道30号大手橋から南へ延長418m、幅9m) | 『都市公論』 第21巻第12号(昭和13) p.103 |

| S14-16 | 奈良県五條市 | 吉野川橋梁 | 戦後の洪水で橋脚が倒壊した時に基礎から竹筋(新聞記事あり) | 勝手に奈良県近代化遺産調査報告書のどれか |

| S14.10.10.施工 | 滋賀県西浅井郡速水村高田 | 町村道版桁橋 | l=2.10 床版桁 硬化竹筋使用 写真は河村協「竹筋コンクリート版橋」(『工事画報』第16巻第4号 http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/gaho/kenchikukouji/16-04/16-04-2928.pdf)のほうが鮮明 | 河村協『竹筋コンクリート』p.47 |

| S14 | 長野県釜無川筋御影村地先 | 水制工(下高砂第三水制) | 正三角形C床版に幅30cm長3.2mの竹筋コンクリート柱を三角形に組み合わせた水制工 | 安芸皎一『河相論』p.155-156 |

| S15.3. | 林檎貯蔵用倉庫 | 鉄筋・竹筋併用 著者会社建設 | 中村宗右ヱ門「竹筋コンクリートの思い出」(『全建ジャーナル』第36巻第1号(通巻421号)(平成9)) | |

| S15頃 | 愛知県東春日井郡高蔵寺町地先 庄内川架設 | 高蔵寺橋 | 基礎井筒、U型溝ブロック(幅35cm/全幅70cm)、馬蹄形暗渠(幅40cm/全幅64cm)、境界杭 | 大竹良記「竹筋使用工法に就て」(『土木技術』第2巻第4号 昭和16.4.) |

| S15 | 滋賀県東浅井郡上草野村 草野川架設 | 寺師橋 | 橋脚基礎井筒 鉄沓も省略 写真・詳細図あり 伊勢湾台風で流失 | 河村協『竹筋コンクリート』(昭和16)p.99 |

| S15 | 奈良県天理市 | 豊井浄水場貯水池 | 改築に際して竹筋使用と記録あり | 勝手に奈良県近代化遺産調査報告書のどれか |

| S15.10. | 神奈川県小田原市 | 明治天皇宮之前聖蹟 塀 | 竹筋使用 | 『明治天皇聖蹟記念誌』p.80 |

| S15~19 | 富山県小矢部市 | 小矢部川中部合口用水 橋梁? | 末期に竹筋使用 | 『藪波村史』p.447 吉岡太郎平述懐 |

| S16 | 滋賀県甲賀郡土山町地内 田村川架設 | 大山橋 | 橋脚基礎井筒 写真・詳細図あり | 河村協『竹筋コンクリート』(昭和16)p.102 |

| S16以前(S19竣工) | 愛知県東春日井郡 | 国道水分橋 | 橋脚基礎井筒 写真あり | 河村協『竹筋コンクリート』p.85、宍戸長十郎「決戦下竣功の「水分橋」」(『道路6(5)(61)』) |

| S16以前 | 滋賀県甲賀郡岩根村地内 | 府県道水口野洲線改良工事 版桁 | 簡易竹筋コンクリート版桁 | 河村協『竹筋コンクリート』(昭和16)p.126 |

| S15,16頃 | 青森県福地村法師岡地内 馬渕川 | 法師岡橋 | 橋脚 S44架替工事でピッチ20cmΦ25~30mmの竹使用を確認 青森県庁酒井信男・畠山実設計 | 中村宗右ヱ門「竹筋コンクリートの思い出」(『全建ジャーナル』第36巻第1号(通巻421号)(平成9)) |

| S16 | 北海道小樽市 | 下水道管? | 裁判所(元緑町所在現青少年科学館)通り三百米に実施 | 『小樽市史』第6巻 p.707 |

| S17 | 岐阜県各務原市 | 旧那加上水道水源井ドーム | 水源井を覆うドーム屋根 直径5m高さ2.8m | 岩田孝「地下水を水源とする各務原市上水道」(地下水技術協会『地下水技術』36(11)) |

| S17 | 大阪府茨木市 | 府県道三島江茨木線第11号床板橋 | 設計図 「セメントコンクリート」1985に施工者による記事あり 土木施工 32(4)に施工中の写真など詳細あり。 | 日本橋梁協会『虹橋』第34号(昭和61.1.) |

| S17 | 鹿児島県国分市 | 消防分団水槽 | 上小川分団に消火用水タンクを竹筋ラスで製造 その他類似例あり | 『国分郷土誌』p.544 |

| S18 | 小林市東方字橋満 | 橋満橋 | 竹筋使用 市指定文化財 | 小林市ウェブページ |

| S18 | 大阪府八尾市大正 | 河内地下道(府道八尾藤井寺線:アンダーパス隧道) | 大正飛行場下を潜る形で建造、現在は河内地下道調節池として利用。現役時写真は大正出張所だより2022にあり。出典「大阪府下水道フェスティバル'91」報告の中に「鉄筋ならず竹筋コンクリートでした」の記述。 | 『下水道協会誌』28(12)(335))地方支部だより |

| S18頃 | 横須賀市追浜海軍航空技術廠内海軍施設 | 溝橋 | 竹筋コンクリート使用という伝聞 | 中村宗右ヱ門「竹筋コンクリートの思い出」(『全建ジャーナル』第36巻第1号(通巻421号)(平成9)) |

| S19 | 愛知県名古屋市/海部郡大治町 | 大正橋 | 解体時に橋脚基礎から竹筋コンクリート、『大治町民俗誌』には建設の記述 | 株式会社総合コンクリートサービス Facebook、『大治町民俗誌 上』p.113 |

| S19 | 岐阜県岐阜市加納西丸町 | 岐阜市立加納小学校 プール | 竹筋使用 (改築済?) | 『加納百年 : 写真集』p.100 |

| S19 | 高知県高岡郡四万十町津賀 | 津賀ダム | 竹筋コンクリートだったという証言あり? | 門馬淑子「水の自治-3-過疎・過密問題と水問題」(『月刊自治研 23(9)(264)』) |

| S15~21 | 愛知県名古屋市 | 大江川護岸工ケーソン | 鉄材不足で竹筋も使用 | 愛知県名古屋土木出張所『伊勢湾台風名南三川復興誌』p.14 |

| S21頃 | 山形県某漁港 | 防波堤 | 竹筋コンクリート造函型ケーソンで破損箇所を復旧 著者はこの時期竹筋コンクリートに関する報告を多数発表 | 中村作太郎「竹筋混凝土防波堤設計概要(1)」(『土木技術』第3巻第3号(昭和23)) |

| S22、23 | 青森県三戸郡上郷村原向地内の沢 | 掛樋 | 竹筋コンクリート使用(三戸土地改良事務所 西山康二氏) | 中村宗右ヱ門「竹筋コンクリートの思い出」(『全建ジャーナル』第36巻第1号(通巻421号)(平成9)) |

| 不詳 | 福島県西白河郡白河町 | 農林省林業試験場白河試験地(白河森林測候所) 気象観測室、雨量計地下室 | 気象観測室は建坪16.3㎡、総工費1069.63円 栗石基礎の上に1:2:4竹筋コンクリートで壁体を作る 天井は径9mm鉄筋 その他鷹巣(秋田)、釜淵(山形)、十日市(新潟)等の各試験地で建築物の一部を竹筋コンクリートで施工 | 内務省土木試験所『時局下に於ける土木施工法』(昭和18)pp.194-195 |

| 不詳 | 岩手県金沢村地内 | 版橋 | スパン1.4m | 内務省土木試験所『時局下に於ける土木施工法』(昭和18)p.196 |

| 不詳 | 富山県高岡市 | 版橋 | スパン4m | 内務省土木試験所『時局下に於ける土木施工法』(昭和18)p.196 |

| 不詳 | 静岡県 | 富士川水制 | 内務省富士川改修事務所 従来の鉄筋コンクリート水制に代え竹筋コンクリート水制を使用 | 内務省土木試験所『時局下に於ける土木施工法』(昭和18)p.196 |

| 不詳 | 埼玉県入間市 | 川越線入間川橋梁橋脚の締切枠 | 土木工学第8巻第10号に今野技手報告あり その他広鉄工務部では境界柱などに使用 『日本鉄道請負業史 大正・昭和(前期)篇』には橋脚井筒も使用とある | 深谷俊明「物資節約の諸例に就て」(『鉄道講習会講演集 第21回』(昭和15)) |

| 不詳 | 高知県高知市 | 高知市臨時書庫 | フーバー竹筋使用 被災・解体 | 『高知市戦災復興史』p.233 |

| 不詳 | 高知県高知市江の口 | 高坂高等女学校プール | 『高知市戦災復興史』p.233 | |

| 不詳 | 高知県高知市 | 追手前小学校プール | 竹筋使用 改築済 | 『高知市戦災復興史』p.233 |

| 不詳 | 東京市江東区 | 河川沿岸高潮防禦施設(護岸補強) | 在来護岸の根固め・漏水防止のため竹筋コンクリート壁面を取り付け | 細田貫一『竹筋コンクリート工』p.161- |

| 不詳 | 東京市 | 開渠 | 小河川改修工事の附帯工 幅・高185cm | 細田貫一『竹筋コンクリート工』p.171- |

| 不詳 | 東京市 | 竹筋コンクリート暗渠 | Φ=100cmの円形暗渠 | 細田貫一『竹筋コンクリート工』p.176- |

| 不詳 | 東京市 | 細田式コンクリート矢板擁壁 | 著者新案特許 東京市界面埋築に使用?(本来鉄筋を竹筋に置き換えた場合の説明) | 細田貫一『竹筋コンクリート工』p.178 | 不詳 | 青森県三沢市 | 旧海軍航空飛行場内施設の小橋梁 | 竹筋コンクリート使用という伝聞 | 中村宗右ヱ門「竹筋コンクリートの思い出」(『全建ジャーナル』第36巻第1号(通巻421号)(平成9)) |

| 不詳 | 埼玉県所沢市 | 飛行機格納庫 | 解体時に竹筋確認と伝聞 飛行機掩体壕への竹筋使用は偕行(416)に大陸での建設経験談あり ただし竹筋掩体壕は試験の結果不適格と判断されている(この記事だったか別の記事だったか) | 中村宗右ヱ門「竹筋コンクリートの思い出」(『全建ジャーナル』第36巻第1号(通巻421号)(平成9)) | 不詳 | 奈良県五條市新町 | 防火水槽 | 破損した防火水槽に竹筋露出 | 部録" |

| 不詳 | 滋賀県甲賀郡鮎河村地内 野洲川架設 | 宮下橋 | 橋脚基礎井筒(建設予定)(詳細図あり) | 河村協『竹筋コンクリート』(昭和16)p.115 |

| 不詳 | 長崎県東彼杵郡香焼村(香焼島) | 川南造船 船渠 | 竹筋コンクリートで製造 竹が腐朽して底が割れ建造していた戦時標準船J型船を破損という記述 | 白井秀雄「終戦ごろの造船設計部の仕事」(『原爆前後 2』p.302) |

2023-12-04 [長年日記] この日を編集

2023-12-05 [長年日記] この日を編集

[滋賀県道元標] 県道竹生島線起点

長浜市道路課からの返信があと10分早かったら撮りに行っていなかった。

長浜市道路課からの返信があと10分早かったら撮りに行っていなかった。

側面には「びわ村大字早崎一六六六番地先」とある。これは非常に重要な情報。びわ村は昭和31年に成立し46年に町制施行してびわ町になった。その間に設置されたものだということになる。終点の標は見当たらず。

現行の県道竹生島線は昭和33年7月26日滋賀県告示第291号で認定されているのでもうちょっと狭まる。この時に貴生川停車場線も認定されているな。

[竹筋][橋梁] すごい勘、そしてすごいnagajis

昭和14年頃の工事だから産業開発道路絡みだろうかと思っていたらそのとおりだった。指定府県道大津福井線(滋賀県一号)改修が昭和7年から始まっていて(米原跨線橋とかその付近の掘割が時局匡救事業で実施)木之本米原間は『道路の改良』第21巻第12号(昭和14年12月号)の頃には姉川架橋を残して幅7.5mに仕上がっていた。この工事によって北国街道筋が整えられ速水にバイパスが建設された折に序でに作られたのだろうと思う。えらいぞ道改wiki作っておいたnagajis。

しかし仮にその頃の台帳が残っていたとしても現在のそれが当時から変わってねえという証拠にはならねえなあ。作られた経緯はわかったとしても。

[煉瓦][橋梁] 十一川橋梁井筒

あれ…これも琵琶湖渇水期じゃないと露出しないのか。3インチ4段だからあと30センチ湖面が高くなれば沈む。即ち-40cm以下にならないと天面は出ない。道理で去年の掃除の跡が泥だらけになっていたわけか。なるほどこれも暇つぶしの無駄行為ではなく必然性を伴うものであったのだな。

昨年12月19日の井筒。3インチ強しか変わらんね。昨年も-60cm切ってるじゃん。じゃあ瀬田川橋梁の足元も去年くらいの露出量か。ならば行っても収穫はほとんどなさそうだ。

渇水によって坂本城の石垣が出現したり太閤井戸まで歩いていけるようになったりしているそうだがnagajis的にはこっちのほうが嬉しくしかし特別なことだとも思ってなかったわけで大騒ぎすることもできないのがもどかしいざまあみろnagajis。

2023-12-10 [長年日記] この日を編集

2023-12-14 [長年日記] この日を編集

[きたく][橋梁][煉瓦] (推)上十三川橋梁橋台遺構

道具は忘れるわ手袋片方なくすわ目当ての井筒は見つからないわ後輪の空気が空っぽになっているわ遺構の写真がまともに撮れてないわでまことにわけがわからない。我ながら生き急いでいると思う。別に12/14 0:50の-9cmを狙わなくても+50cmくらいで十分露出する。GoogleMaps航空写真参照。

読みは正しかったのだがなぜ3インチ肉厚異形ばかり転がっているのかわからない。上淀川橋梁の橋脚を改築したときの瓦礫を転がしてあるのか。

ちがうわ、上十三川橋梁はそれはそれで複線化されとんねん。鐵道作業局年報 明治30年度の時点で桁架設を残すのみになっていた。その後になって新淀川開削されて改めて上淀川橋梁を複線で新設したわけだから、肉厚異形はM29~32頃の上十三川橋梁複線化の際のやつ。

上十三川橋梁区間吹田大阪間の複線化M32完了、上淀川橋梁完工M34.8.by日本鉄道史 https://dl.ndl.go.jp/pid/2127166/1/102

樋口橋梁は下り線方に延伸した節があるので上十三川橋梁も上流側に複線化しているかも知れない。上流側に新井筒を作った例はないわけではない(天竜川橋梁とか)。

柴島干潟は2004年に造成。この場所を掘削した土砂を海老江に運んで海老江干潟を造成している。オリジナル井筒の煉瓦が見つかるとすればこっちか。。。https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/activity/environment/nb3uba00000007yw-att/higata.pdf

あー、なんか生き急ぎ過ぎだ。

2023-12-16 [長年日記] この日を編集

[橋梁][煉瓦] 上十三川橋梁問題

海老江干潟の周辺が淀川左岸線工事のせいで立ち入れなくなっていることに気づかず1時間かけて歩いて無駄した。ksg

柴島干潟は+100cmの水位ではすっかり水没してしまう。脇に寄せておいたものをなんとか引き上げて清掃したが普通煉瓦が全部堺煉瓦の後期型だったのはちょっと解せない。もしこれが本当に上十三川橋梁M30のものだとしたら添印入の前期型でなければならないのではないか。

- M25~26

- 奈良線神武架道橋:かな添印

- M29

- 北陸線山中トンネル:漢数字添印

- M25~30

- 由良要塞:カナ添印

- M33

- 狼川トンネル複線部:かな添印

なので。

交通技術 9(10)(98)(1954.9)によればS28-29頃に上淀川橋梁上り線の橋脚が改築されている。その瓦礫が捨てられているものとすれば煉瓦はM34頃の堺煉瓦製ということになり、一応は上の状況に次ぐことになる。ただGSIの航空写真を見る限りではS23撮影航空写真とS36写真とでこの付近に大きな変化があったようには見えないのだな。

※現在の汀はこれよりさらに北へ移動している

ああそうか、上記工事の時に橋脚附近が洗われるような洪水を経験しているのだな。その時に高水敷が洗掘されたのでそれを復旧しようとしたのがS36の写真であっていいわけだ。S36写真には以前にはない段差工が複数作られている。ここで流速を落として自然に堆積するのを待ったものと思う(橋脚附近は保護のために埋め立てたとしても右側全部を埋め立てるような土はそのへんにないわけだからな)。

この付近で右岸側に流れが寄ってしまうと毛馬洗堰に水がいかなくなるのであんまり寄ってもらっちゃ困るわけよ。長良橋も左岸低水敷に堰のある時代のやつだったし。淀川大堰はS39。

2023-12-23 [長年日記] この日を編集

[独言] 非常に困る

行きたいところが一度に3つも4つも出てきて、かつそれが紀伊水道の西と東に分かれていたり日本海と太平洋だったりするものだから困る。行ったからといって何かが見つかる保証もないし。けれどもまあ、行かないことには何も進展しないのだろうし、あるとわかっているものを見に行ったところで物見遊山にしかならんだろうから、結局は行くのが吉ということになるわけだが。何度も経験してわかってるはすなのに逡巡を止められないのは面倒くさがりの生来のせいと貧しさのせい。

2023-12-30 [長年日記] この日を編集

[独言]風邪引いた

何事もなけれないまごろは半田の快活クラブでねているはずだったのだが風邪引いてダウンしてしまったため自宅で無為を持て余している。調子に乗って潮干狩りしたり舞鶴に行ったりしたのがバチが当たったのだろうと思う。今月は今月でもう十分に活動している。生き急いでも仕方ない。

当然年越しの用意はしていない。体のあちこちが油切れを起こしたチャリのようにギコギコいっていて何をするのも億劫だ。明日買い出しをする元気があるようにはいまの時点では予想ができぬ。

昨年の暮れは2泊2日でいろいろゲットした。一昨年はフェリーの中で過ごした。その前はいちおう年越し準備をして過ごした。なにもしない正月は久しぶりである。でもそういう何もしない正月が当たり前だったような気もしている。惰性でそう過ごすのはよくないと思うが今回のような非常時に無理をしても更々に良くない。別の無為時間だと思うようにしたい。

寝すぎて体痛い。ポカリスエットよりもキリンのラブススポーツという飲料のほうが濃く感じられた。本当は肉を食って体力回復に努めたいがそこまでの気力が今はない。今日やっとロッテリアで絶品ビーフバーガーを食えた。昨日は初めて弁当を残してしまったしなあ。