録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-07-04 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] おそろしい壁

大阪城公園に残る兵器補給廠の壁。明治42年頃作られたとみられるもの。基礎と柱に焼過煉瓦を、壁体には普通焼きを使っている。

普通焼きのほうを計測しているうちに相当カットされていることに気がついた。蟇股で覆輪目地を作るために表面の目地幅を確保するためだけの目的で削っている。東京湾要塞観音崎第一砲台の揚弾室に見たのと同じ。それよりもカットの頻度が高い。

縦目地だけならまだしも、横目地にも目地分のカットをしていたりする。こういうのを姑息というのだろうと思う。

うまくいっていないのはたぶん基礎と柱部分に焼過煉瓦を使ってあるせい。普通焼きより一回り小さく焼けているものを使って、そちらは普通に目地を確保しつつ積んである(カットされたものはない)ため、壁体部分はその焼過煉瓦の枠に拘束された格好となって、通常より目地が詰んだ状態に積まれてしまっているのだろう。大きな煉瓦が混じってくると覿面に目が詰むはずである。

恐ろしいのはそのカットが妙にうまく行なわれているため普通の煉瓦と見分けがつかないところ。それだけでなく、カットされていることが明白なものも交えて20点計測し、対厚比を出すと 3.81/1.83 と正規の東京形にほぼ一致してしまうことだ(相関係数は0.18/0.13とかなり小さくなるが絶望するような値でもない。0.05とか-0.10とかなることあるしな)。カットした結果が東京形になってしまうわけで、確かに意図としては東京形になるのかもしれないが、だとしたらカットの有無でrejる必要がないのか?ちう話になってしまう。

蔦まみれになる前の理化学研究所の写真とか、その向かいにある厠がフェンスで覆われてしまう前の写真とかを撮ってたつもりだったのだが、見つけられない。西門石垣上の煉瓦も。西門の煉瓦と厠の煉瓦は同じような風化をしているが寸法も対厚比も異なるのがおそろしい。西門煉瓦は理化学研究所への勝手口?も作られているので新しいのかもしれないが、それでも長手/厚比4.08、厚 2-1/4 in で京都大阪間鉄道のに類似する。厠のは並形に近く、2-1/8 in 厚を目地込み 2-1/2 in で積んである。厠のほうが新しいのだろうか? そうやな、そう考えたほうが合う。無刻印だし→西門壁。

2025-07-26 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 京都大阪間 川田暗渠(M9.2.竣工)

京都大阪間 川田暗渠

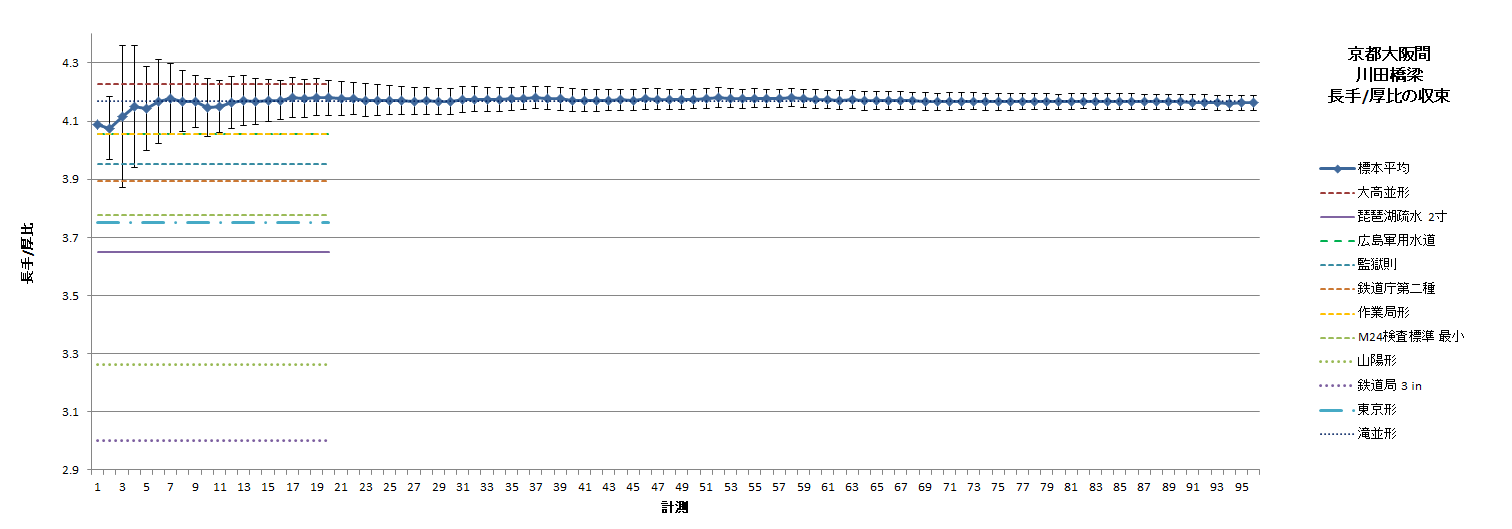

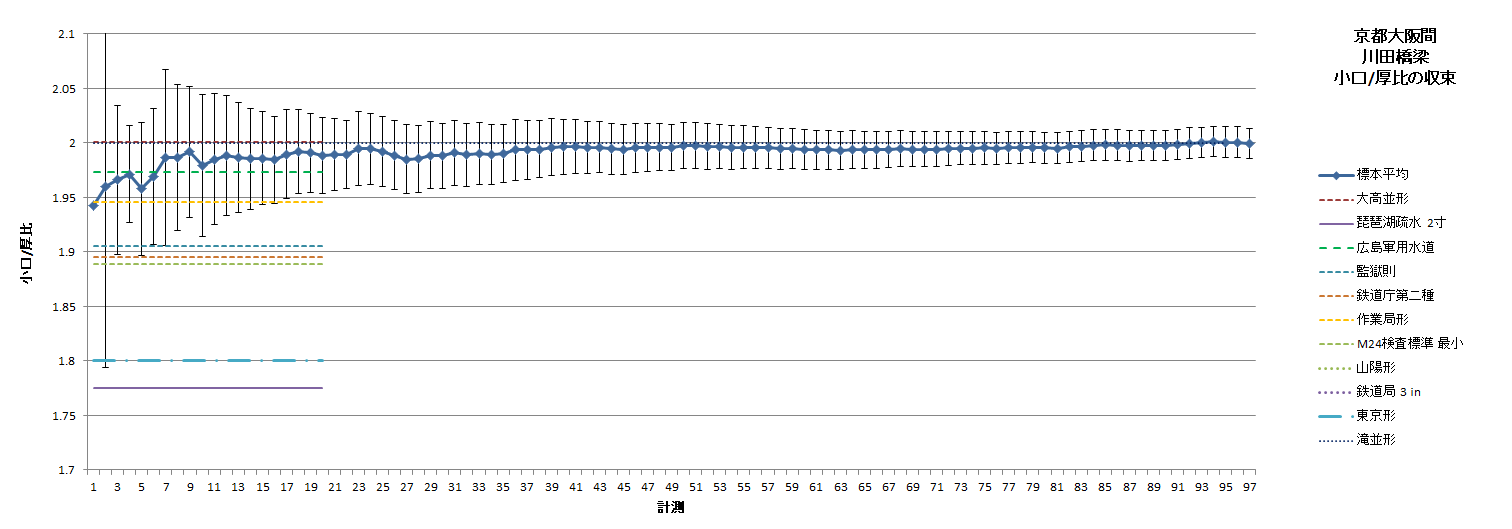

R長手/厚 96=4.167 [4.142, 4.192]99%

R小口/厚 97=1.988 [1.974, 2.002]99%

D96 = 225.5 x 110.9 x 54.81 mm

⇒ 7.45 x 3.65 x 1.80 寸 or 8-7/8 x 4-3/8 x 2-1/8 in ( 1.2 in/寸 換算 )

数を増やしても結果は同じ、ということを確かめるために100点計測に挑戦。罫線数を読み間違えて100以下になってしまったが、結果はほぼ想定の通り。20点の5倍計測しても±0.03くらいにしかならない。

それより、計測結果が滝並形 4.168 / 2.000 にジャストインしたのが興味深い。島本―高槻間の暗渠では 4.05/2.00 前後に落ち着くがそればかりではなかったようだ。川田暗渠は島高間のデファクトパターンと違いポータル胸壁も煉瓦積みのタイプ。これだと煉瓦が違ったりしたら面白いのだが、そういうので計測可能なのは限られてるんだよなあ。

計測していて小口に縦に墨刷毛を入れたものが多いことに気づく。これって阪府授産所のあれにもあるんだよな。時期的には間に合ってる。