録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-05-01 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 煉瓦規格の謎・大高表の誤謬・が・わかった

と思う。

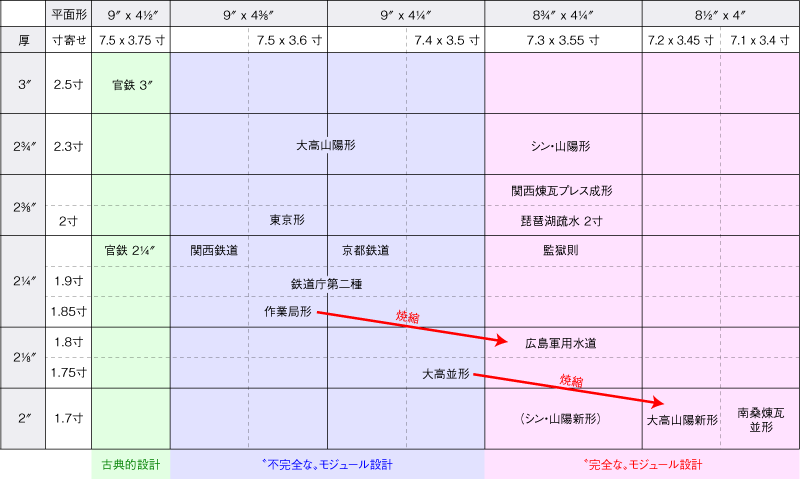

ひとことでいえば、外国では目地込みの nominal dimension で表すのが一般的だった煉瓦寸法を実寸 real size で作り始めたところに誤謬の元がある。モデュール寸法と実寸を混同していたところに。

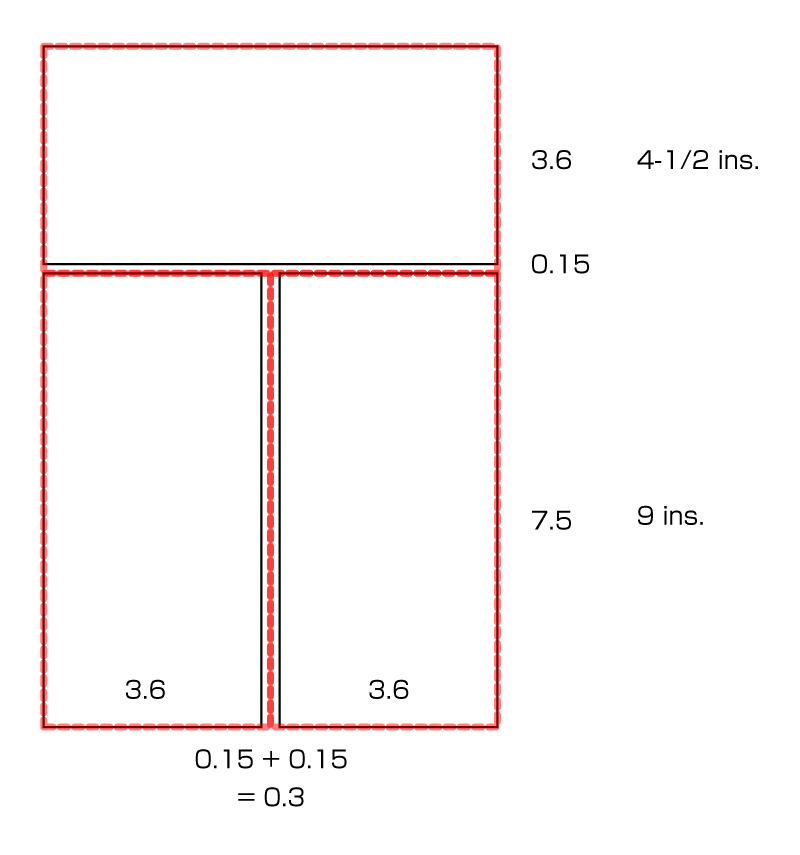

鉄道省の最初期の規格 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins.は目地込みの nominal dimension だったはず(その証拠は九鬼家図面48、アーチコルベルト雛形図等。巻厚はすべて4-1/2 ins.の倍数になっている)。京都大阪間鉄道の煉瓦などは確かにそのような実寸に近いもので作られている。東海道線工事で市古工場が作った煉瓦とか(三津無名暗渠)。けれどもガチで 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins.で作ってしまうと目地の入る余地がなくなってしまう。 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins. より一回り小さな煉瓦を作らなければならない&作る方はその実寸をねらって作ることになる。その時に、どっちの寸法を「規格」として示すか。

山陽形。実測値では 221.15 x 106.24 x 69.3 mmといった値になり、 7.3 x 3.5 x 2.3 寸 あるいは 8-3/4 x 4-1/8 x 2-3/4 ins.。1/4目地で厚 3 ins. となることを意識しているといわれるので、各辺に 1/4 ins. を足せば 9 x 4-3/8 x 3 ins.。ほぼ 9 x 4-1/2 x 3 ins.のモデュールができあがる。大高が示しているのは長手小口に目地幅を足したモデュール寸法くさい。一方で山陽新形は山陽形を厚 2 ins.にした実寸(目地込 2-1/4 ins.)を書いているはず。

広島軍用水道、琵琶湖疏水規格の 7.3 x 3.55 寸という平面形も、nominal dimension 9 x 4-1/2 ins.の実寸であるはず。目地 1/4 ins. = 2分 とすれば 7.5 x 3.75 = 9 x 4-1/2 ins.

2025-05-04 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 煉瓦規格の謎・大高表の誤謬・が・わかったわからんくなった 2

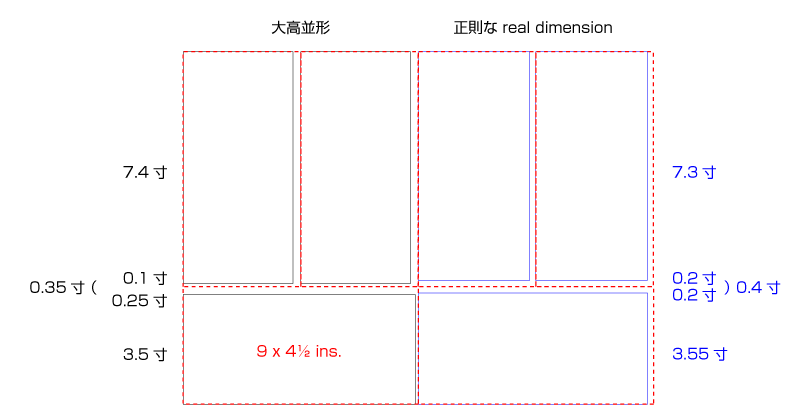

大高並形は

鉄道局 9 x 4½ x 2¼ ins.に

水平目地 ¼ ins.を足した

module の

real dimension に

尺寸対応性を持たせたもの。

9 x 4-1/2 ins.の平面形をnominal dimensionとして設計するのがイギリスでは主流だった。東京形もその流れを引いて一枚積厚 9 ins. を意識して設定されている。9 ins. はかなりの精度で 7.5 寸に一致。

東京型は 長手=小口×2+目地(3分)の原理に沿って設定。この場合は一枚積みの壁でもきれいに 9 ins. = 7.5 寸として積める。問題は一枚半以上の場合。7.5+0.3+3.6 = 11.4寸 というなんとも中途半端なものになってしまう。目地を調整して 11.5 寸 とできないこともないが。

そこで 9 x 4-1/2 ins. を nominal dimension とみなし、目地2分を取って real を作れば 7.3 x 3.55 寸になる。これ、琵琶湖疏水煉瓦の平面形であり広島軍用水道規格の平面形。一枚半以上の壁を築くと正則で11.25寸、壁内の縦目地厚を微調整すれば3分以上の目地幅を確保したうえで11寸に収めることができる。ただしそうすると一枚厚の壁のときに困る。長手 7.3 寸 として焼くと 7.5 寸厚が確保できない= 9 ins. 厚にはならない。

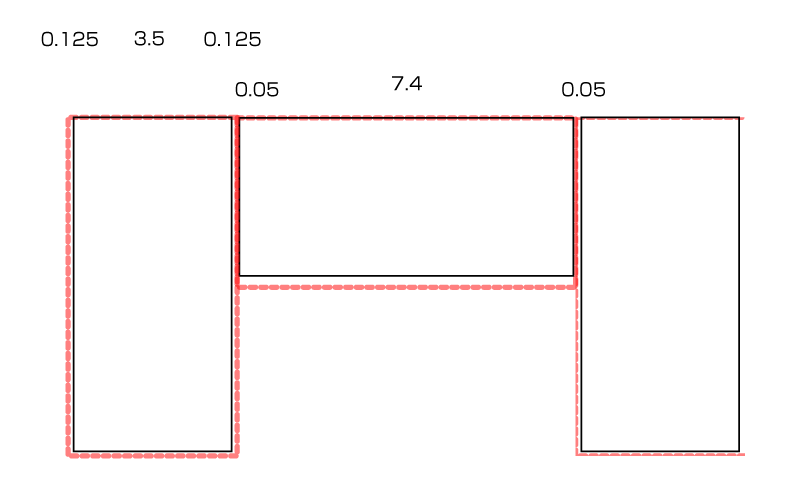

大高並形は、そこで長手を 7.4 寸 にねらって焼くことを意味していたのではないか。焼成誤差があるので 7.4 寸 ± 2寸 のものは焼き上がる。7.3 寸 として作った時より 7.5 寸 前後のものは多くできる。見栄えを意識する場所にはそういう長めのものを使えばよい。短いものは長手積みで処分できる。一枚半以上の場合も、そのままでは 0.1 寸しか余裕がないが、ブルヘッダーで使うものを短めのものを選べば11寸には納められる。

東京形のように 長手=小口×2+目地(3分)原理で煉瓦寸法を設定してうまくゆくためには煉瓦の寸法がよく揃っている必要がある。大小があると一枚壁が凸凹する。おそらくプレス成形や機械成形が普及し、あるいはホフマン窯で効率よく焼けるようなった結果、焼成誤差を小さくすることができたから、その原理で設定できたのだろう。nominal dimensionによる設計は、同じ焼成ロットに7寸7分~7寸2、3分のものが現れるような誤差が大きいほうがうまくいく。よく焼いて三辺等方的に焼き縮んだものを代用できる。三辺から目地分を等しく差し引くような real dimension を狙って焼くのも焼成技術が進んでからではないか。日本はそこまで行っていないのに律儀にそれを狙った。それが 7.3 x 3.55 寸 あるいは大高並形の平面形なのではないか。

鉄道局 9 x 4½ x 2¼ ins. は水平目地を入れない擬モジュール。それに水平目地を入れたら 2-1/2 インチで、これは 2.1 寸によく一致。目地厚3分として逆算すると 1.8 寸 。むしろ1.75寸にして目地 0.25 寸 とすれば目地込み 2 寸 厚となり、設計も施工も容易になる。←ちょっと無理があるか・・・単純に尺寸体系で切りの良い厚さにしたとかんがえたほうがよい。0.25 寸 目地なので3.5 x 1.75 なのだ(0.25 足せば小口は 4-1/2ins. になり厚は 2 寸 になるZ)。 あとこの寸法体系をもう少し焼き縮めると山陽新形としても通用する(8-3/4 x 4-1/4 ins.平面形で 2 inch 厚)。7.3寸ではこういかない。

もともと鉄道局煉瓦の寸法をaim atしていたが故に鉄道局が用いていた並形煉化石の名称を引き継ぐ素地があった。

2025-05-07 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 煉瓦規格の謎・が・わかった 3

ぜんぶ 9 x 4-1/2 ins. モジュールを意識した寸法なんだ。長手一個につき縦目地一個入れる必要はあるので完全なモジュラーコーディネーションではない。

ついでに並形も。そしてフランス積みにすればモジュラーコーディネーションで作れる。少し苦しいけれどさ。

2025-05-08 ええ… [長年日記] この日を編集

彰国社『れんがと建築』を読んでいて、ハンドメイドれんがにはふつう一本の凹溝がある。という記述を見つけ、諏訪と思い、ハンドメイドれんが@UKの動画を探したところ、 https://www.tiktok.com/@wealddownmuseum/video/7384517813018348832 を見つけ、これこそY線の生成理由と思ってしまったのだが、 帰宅後によく見直してみるとY線のつくような作業じゃない。&、表面の再整形してないぢゃない。 そうして『れんがと建築』をよく読み直すと、一本の「凹溝」とはいわゆる"frog"のことなのだった。嗚呼。ばーかばーか→nagajis。 でも、『煉瓦要説』にあるような脚のある素地抜き台なら、一度下ろしてパタンと倒せばY線はつくのだ。かなりの率で長手と平行なのは、ひっくり返す時の手板の痕とするには正確過ぎる。ただその後に横にずらしたような痕はまったくつかない。

2025-05-18 [長年日記] この日を編集

2025-05-21 [長年日記] この日を編集

[橋梁][煉瓦] 淀川橋梁旧橋台問題

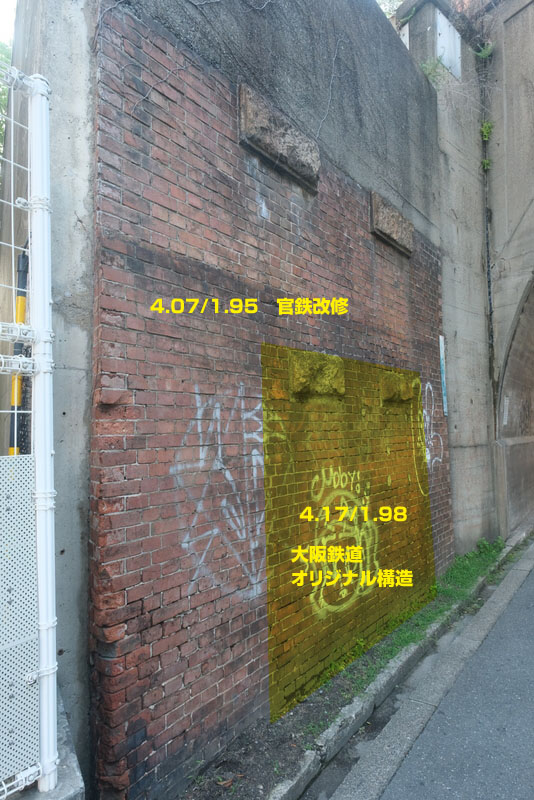

謎がやっと解決した。『日本鉄道史』中編pp.361-362に関西鉄道が国有化される直前、明治40年9月30日に天王寺大阪間の複線化を了えたとあるのでずっとそうだと信じていたが、これが「天王寺玉造間」の誤記で、実際は大正3年に玉造~大阪間の複線化が実現していたのだった。原典に当たったほうが損をするという稀な例。

『資料・鉄道時報にみる関西鉄道 : 明治三十四年~四十年』という大変ありがたい資料が存在し、そのp.158に天王寺~柏原間と天王寺~玉造間の複線化がほぼ完了という記事がある。それを鉄道省が引き継いで玉造~大阪間を複線化したわけだ(大正3年開業)。

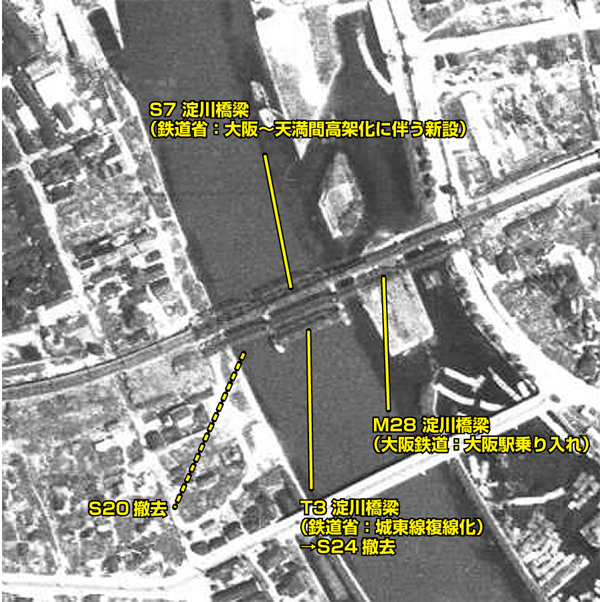

淀川にかかる橋梁についても確認できた。西村俊夫『国鉄トラス橋総覧』に大阪鉄道がM28に架けた澱川橋梁と鉄道省T3の澱川橋梁がある。前者は150ft下路プラットトラス4連、後者はほぼ同規模の2連。左岸側は短いPG桁を並べたようだ。

面白いことに淀川橋梁はS7に大阪~天満間を高架化した時に現在のものが架けられている。北側に約5mずれた位置に高架を築いたのでその続きの淀川橋梁も北側へ新設する必要があったのだ。で、その竣工とともにM28淀川橋梁もT3淀川橋梁も廃止。そのくせ戦後までトラスが架かったままだった。M28淀川橋梁は『国鉄トラス橋総覧』が書かれた時点でも現存、T3淀川橋梁は一連のみS20に撤去、もう一連もS24に撤去という。

そうして米軍が戦後に撮影した航空写真にそれらが写っている。撮影はS23なのでT3淀川橋梁の一連が残った状態。これで南側がT3鉄道省謹製とわかる。

なんだけれども、じゃあ右岸の橋台はいつ作られてん、ちう話。ああ、そうか、主桁間15ft=4.572mを支えるならこれ一つ必要で、右岸のは大阪鉄道のトラスを支えてて、左岸のはそれと対になるんじゃなく、取付きのPG桁を支えていたとすれば。T3淀川橋梁の左岸橋台は失われてるわけだ。

いやそも、左岸の旧橋台も結構幅広いんだな…。一枚目の角度の写真しか撮ってないから新橋台と同じ幅だと思ってた。そうじゃない。おんなじくらいではある。