録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2023-09-04 [長年日記] この日を編集

[独言] オーブントースターが壊れた

Kateさんがくださったトースターがついに故障した。上面の電熱線が2本とも破断してしまったようだ。上は前から調子が悪かったように思うのだが(多分1本生きていたのだろう)、今夜ついに全滅。焼けてないので再加熱したら裏側だけ真っ黒焦げになってしまった。嗚呼。

2023-09-08 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] 意外と難しい

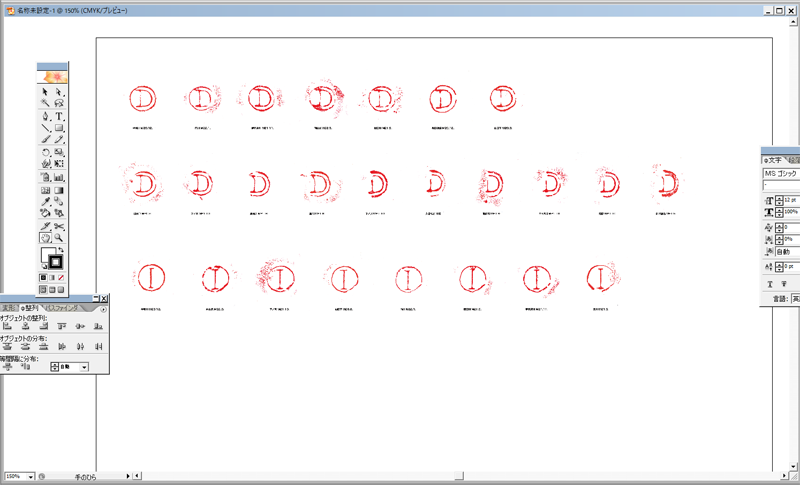

一度欠けたところが全体の摩耗で元に戻っていくような状況もあり得ることがわかってきてなかなかの混沌である。摩耗しなかった部分が突出しているので、それで印を打つとそこが特に濃く見えたりもする。もし厳密にやろうとするなら型を一つひとつチェックして摩耗度合いを見比べるか、立体スキャナで印の底からの高さを測るとかしなければならないだろう。ううむ。そんなん個人じゃ無理じゃ。

ある程度は法則性がありそうで、それは煉瓦スタックで説明できそうではある。あとそうだ、肉厚煉瓦と普通煉瓦とで分けておく必要があるかも知れない。Dは基本的に普通厚で半場川と梶田だけは肉厚だったはず。Iも半場川が怪しい以外は普通厚。○シが海三場に行っていて○英字類が行っていないのは煉瓦スタックだけで説明可だ。

あと、中京地区の中だけで比べたらどうなるか考えておきたい。Dで最も欠けているのがM21.5.の御津無名暗渠なのは何故なのか。

2023-09-09 [長年日記] この日を編集

[コアダンプ]ぶちまけたら片付ける

"物語性”の重要さ。日本遺産におけるストーリーの概念。

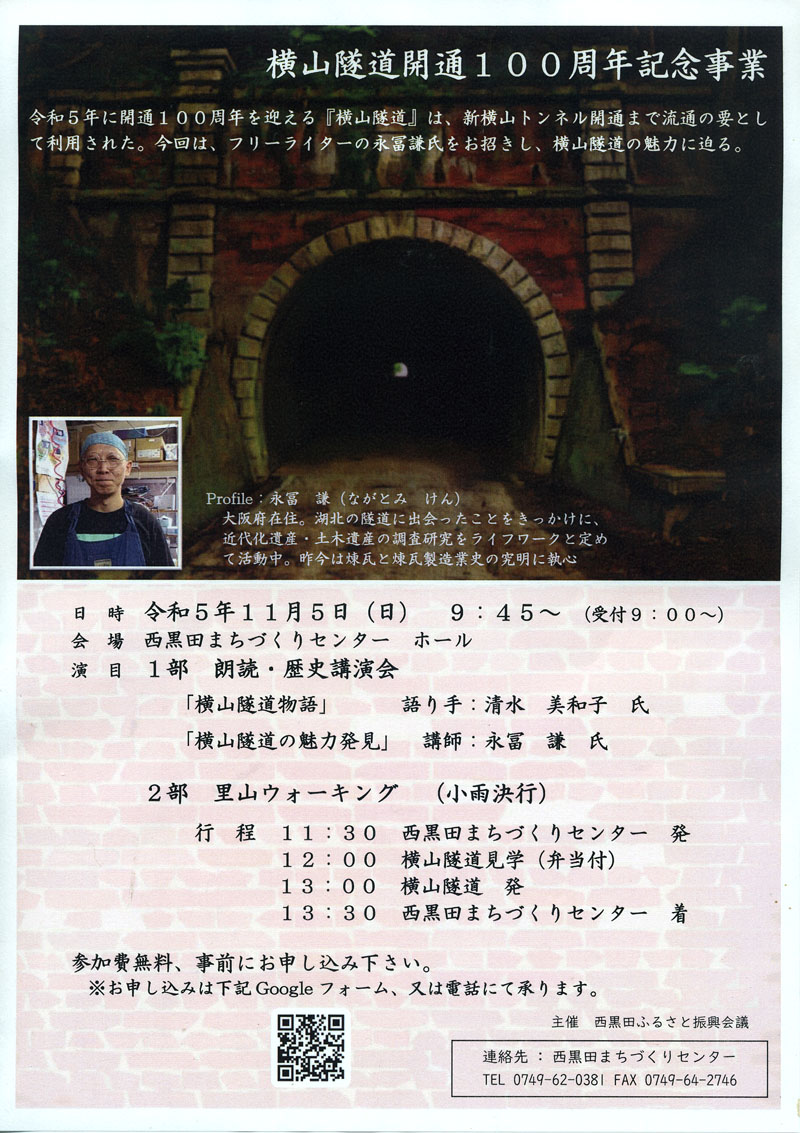

そのものの良さを伝えようとするとき、そのものの歴史を語るだけでは*いけない*と思う。うまい言葉が見つからない。いくら私が「横山隧道いいよ!」と叫んでも伝わらない。何故か。そこにストーリーがないから。共感の手がかりがないから。情報として与えられるだけなので授業で強制的に学ばされたこととかそこいらの看板広告と変わるところがない。 幸い、横山隧道には、ここまでお話してきたような物語が明らかになっている。足りないものを加えれば十分活用してもらえるものと思う。思いたい。

横山隧道の歴史を語っておしまいでは*ならない*。というか不可能。建設に携わった人々、家棟隧道や佐和山隧道との関連、道の担った役割。特に道を通してのつながり。お話したような歴史を調べていくなかで「ああ、道はこうやって繋がっていくんだ、歴史がこう繋がっていくんだ」と感じた。すべての道はローマに通ずという諺があるけれども、自分にとっては例え話ではなく事実としてそれを感じる。歴史の連綿で繋がっている。事実を体得したという思い。

歴史を学ぶということ。歴史を学ぶ、自ら紐解き自分のものとすることで、自分が生きているいまにこのように繋がっていくのだという理解があった。納得した。ああ、自分の生きているこの国はこうしてできあがったのだと知れたこと。その理解によって、ようやく、自分という存在のこの国における、社会における位置づけがわかった気がする。横山隧道に興味を抱いてあれこれ調べたもの好きという私。それでいいのだという。ここまで明らかにできたことによって私もこの道の歴史に組み込まれたという思い---ただ通るだけでもトンネルを構成する歴史の一部になる---。自分の行動行為が歴史の一部になるというのは何も他に勝る何かをしなければならないわけではない。テレビに出るとか有名になるとかいうだけだと思うから関わりを持とうと思わなくなる=歴史に興味を失う。

いまがこのようになった過程を理解すると、いまを肯定することができる。この不便には理由がある。以前はもっと不便だったのだ。これ以上を望まなくてもよいだろう。諦めではなく自然な感情で。不便をかこつ思いが減る。不遇を嘆くことの愚を悟る。

土木遺産を通して得たこの感触、歴史というものへの理解、はもし自分以外の誰かが感触したとしてもその人の糧になるだろうと思う。それを伝えたい。

2023-09-21 堀田ェ [長年日記] この日を編集

[隧] 佐和山で格闘した

半切を超ギリまで使って書いてあるので拓本が取りにくい……というか取れなかった。42cm✕141cmのを自作して持ち込んで取るしかねえ。

4時間ずっと汗ダラダラ流しながらやってまともなのがイチマイも取れなかった。湿度が高すぎて紙が乾いてくれないのも効いた…あまりにも悔しい。

半切を超ギリまで使って書いてあるので拓本が取りにくい……というか取れなかった。42cm✕141cmのを自作して持ち込んで取るしかねえ。

4時間ずっと汗ダラダラ流しながらやってまともなのがイチマイも取れなかった。湿度が高すぎて紙が乾いてくれないのも効いた…あまりにも悔しい。

右目に入ったゴミが取れない。ここ数年右目ばかりにゴミが入ってそれが瞼の裏まで入り込んで取れなくなることが多くなった。藪漕ぎして汗かいて顔を拭うと覿面にゴミが入る。汗自体目に入りやすくなっている気もする。目尻の皺が増えたので毛細管現象で目に吸い込まれていくのかも知れぬ。それはとにかく右目がゴロゴロしつづけでまことにイライラする。流水で洗っても乾いた目やにが入り込んでさらにゴソゴソする気もする。まことに困る。