録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2014-07-01 [長年日記] この日を編集

[独言] 時代が俺に追いついた!

・・・という寒い冗談を言いたかっただけです.だけなんです...

[煉瓦] 採石場

先日偶々見つけた『ぱらいそ』.大川の沿岸にたった一箇所だけ残る干潟だ.干潟といってもヘドロと瓦礫くらいしかないのだが,そんな瓦礫に私は用がある.なぜか多量に煉瓦が混じっていて,刻印を探し放題なのだ.

なぜここに多数の煉瓦が転がっているのか,どこから持ち込まれたものなのかよくわからないのだが,ルートはいくつかあるらしい.ひとつはこの護岸.桜ノ宮公園の縁を形成しているもので,瓦礫やらゴミやらを一緒くたにして固めてある.その中に煉瓦が多量に混じっていて、それが大川に洗われた結果累々しているようだ(とはいえこの護岸― ― ― の材料となっている瓦礫 ― ― ― がいつ頃生じたものか謎.煉瓦塊に混じってプラ製のボールペンやらビニール紐やらも巻き込まれている).この護岸の際に落ちていた煉瓦には大正丹治や後述の「桜+ツ」,貝塚煉瓦さえあったから,もとは結構古いものだろうと思う.

他には環状線淀川橋梁の橋脚から来ているものもあるようだ.大阪鉄道の作ったものも関西鉄道のものも橋台だけが残っているが,、河川敷や川中に建てられていたはずの橋脚は取り壊されており、その煉瓦が幾分か混じっているようだ.現に芝山で見たのと全く同じ「R」刻印をここで採取した。大阪鉄道由来の煉瓦であることは間違いない(関西鉄道橋台に見られる「◯」は未発見).

市街地近を流れるということで,生活ゴミとして投げ捨てられていものが打ち上げられたというのもあるだろう.戦災,高潮,河川道備,さまざまな機会で沿岸が改変されている。その時の瓦礫が時大川に放り込まれ、を経て打ち寄せられた・・・のかも知れぬ.煉瓦を動かすくらいの流量があり得るかどうかはわからない。むしろ奥深くに沈んでいきそうではあるけれどもな.

[煉瓦刻印] 「山+火」on 小口

ここで初めてお目にかかった刻印もある.例えばこれ. 水張りが未だなのでちょっとアレだが、山型に火の文字が添えられた,径1.5cmほどの小さな刻印だ.小口に押されているというのも(大阪では)なかなかお目にかからない.そうして心当たりもない。山は一山ではなく二山のようなのだが、若干欠けていることもあり再現できなかった。

ここで初めてお目にかかった刻印もある.例えばこれ. 水張りが未だなのでちょっとアレだが、山型に火の文字が添えられた,径1.5cmほどの小さな刻印だ.小口に押されているというのも(大阪では)なかなかお目にかからない.そうして心当たりもない。山は一山ではなく二山のようなのだが、若干欠けていることもあり再現できなかった。

[煉瓦刻印] 「桜+ツ」

真田山陸軍墓地の框に使われている「桜+四」に通じるものがある。堺で見た桜+クス+漢数字よりも近似度が高い(堺のは縁に切れ込みがないしなー)。

真田山陸軍墓地の框に使われている「桜+四」に通じるものがある。堺で見た桜+クス+漢数字よりも近似度が高い(堺のは縁に切れ込みがないしなー)。

裏には×形のカキメが施されている.なぜかはわからないがこの干潟で見られる煉瓦にはカキメ入りが多い.陸上に転がっていた貝塚煉瓦の断片も,護岸の前の砂に埋もれていた大正丹治にもカキメがあった.ある時期にはそんな煉瓦が流行したのかも知れぬ.大正丹治にあるということはずいぶん時期が絞り込まれる。

[煉瓦刻印] 漢数字

| 送信者 関西地方煉瓦刻印 |

漢数字のみの刻印は市街地で数例目にしたことがあったけれども,このいそには何故か集中的に見られ,「五」「二九」「三十」「三六」「四六」を発見した.思っていた以上にバリエーション豊富だ.仮にこれが作業者の識別符丁だったとすると,煉瓦成形役だけでも46人はいたことになる.土練りとか窯焚きとか事務方とか合わせたら100人以上にはなっただろう.そこまで大きな会社は数えるほどしかない.そういう方向から突き詰めていくことも可能かも知れない.

なおこの刻印,線刻のようにも見えるけれども,全く同じ筆跡の「三六」を2個見つけたので,やはり字母による刻印であるようだ.奈良駅転車台で見つかった「四」も阪大中之島キャンパス跡瓦礫の「四」もここで見られた「四六」の「四」もみな同じ書体だ.

あ,四六除けとくの忘れてた…….そのうちまたヘドロまみれになって行方不明になるのだろうな……。

2014-07-02 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 愛知・三重

大日本商工録 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956898/406

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956898/406

帝国商工信用録

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/924260/418

大日本商工録. 昭和7年版

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1136915/598

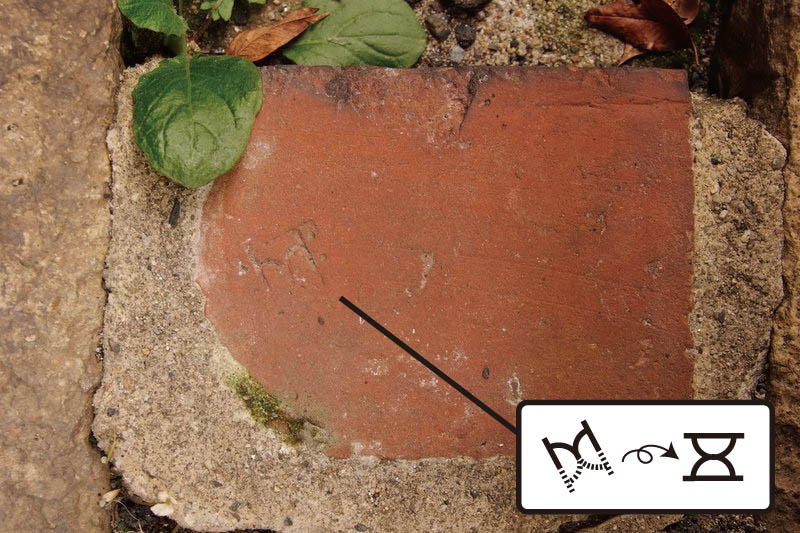

[煉瓦刻印] 琵琶湖疏水工事事務所「蹴23」

げっちゅ。遊歩道の脇の崖に数センチ露出していたのを発掘した。我ながらゴッドハンドだと思う。

疏水事務所の瓦工場の刻印は2種類あることが知られている。ひとつはねじりまんぽの笠石に露出している□いタイプ。蹴上の「蹴」に英数字を添えたものだ。もう一つは「煉瓦刻印集成」に紹介されている◯+第壱or第壱 。これらはたぶん第一工場・第二工場の区別を示したもので、「日本煉瓦史の研究」にある件の壁から採取されたものと思う(写真の場所は特定できたけれども壁は跡形もなくなっていた。マンションが建ったためか、あるいは御陵駅の建設かで取り壊されたようだ)。

今回発掘したやつはそれらと若干異なっている。形式は□と同じだ枠が小判形で、大きさもdekai。小写真のねじりまんぽの刻印と比べてもらえれば違いが分かると思う(いま気づいたがこれも23だ!)

刻印が妙に凸凹なので拓が取りにくいが・・・それは技を駆使すれば済むだけの話だ。

[煉瓦刻印] 琵琶湖疏水工事事務所「ソ四四」

難関の一個を採取した上、さらにこんなのまで発見してしまった。

安朱川橋のいっちばん見難いところにひっそり使われていた刻印。「ソ四四」とある。この並びに「ソ一六」もある。ついでにいうとあまりおおっぴらにはできない場所に使われている煉瓦にも「ソ一二」の刻印がある。いずれも第一疏水時代に築かれた構造物である。「ソ」は疏水事務所のことでFAだろう。

謎なのは、同じ並びに「カ二」っていうのもあったことだ。。。蟹って何だ(汗 と思ったがカナと漢数字の組み合わせらしい。書体が「ソ+漢数字」系とちょっと違い、他社の刻印である可能性がなきにしもあらずだ。

しかもそのあと別の場所で「ソ二九」の断片を採取した。この写真じゃとてもわかりづらいが長手に押されている。写真左右の幅が小口の厚さで、実測で約80mm(2尺5、6分)だ。おおっぴらには言えない「ソ一二」の煉瓦と同じサイズおよび押印形態だし、写真右面に手整形煉瓦の裏面の筋がついているので、これが長手だと断言できる。

しかもそのあと別の場所で「ソ二九」の断片を採取した。この写真じゃとてもわかりづらいが長手に押されている。写真左右の幅が小口の厚さで、実測で約80mm(2尺5、6分)だ。おおっぴらには言えない「ソ一二」の煉瓦と同じサイズおよび押印形態だし、写真右面に手整形煉瓦の裏面の筋がついているので、これが長手だと断言できる。

この断片は[禁則事項です]を作る時に現場で打ち欠かれたものらしい。採取場所には似たような屑煉瓦が散乱していた。いくら煉瓦積みだといっても、必ずしも煉瓦の整数倍になるとは限らないから、現場ではつって微調整していた模様。新和歌第一隧道のポータルの上なんかもそんな感じの欠けた煉瓦が使われていた。

[KINIAS] 見学会

何も煉瓦拾いに行ったわけじゃない。KINIAS見学会で浄水場見学があったのだ。お約束のとおり写真公開不可だったし、あんま歓迎されてなかったみたいなので、詳しくは書かない。じっくり見たい方はやはり5月の一般公開の時に参加したほうが精神衛生上宜しいようだ。

敷地内で江州煉瓦の機械整形煉瓦がよく見られたのは興味深かった。さすがは日ノ岡、煉瓦も滋賀から流入してる。あと高部配水池と[禁則事項です]の壁の煉瓦はすごくきれいな機械整形煉瓦。時期的にみて大阪窯業の上等品だろうと思う。

2014-07-04 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] 大十字刻印@琵琶湖疏水

「蹴」の断片や「ソ二九」を採取した場所でこの煉瓦も見つけている。 やや焼過気味な茶色い煉瓦で、非常に大きな十字の刻印が入っている。小口幅の1/2くらいはあるだろうか。似たような十字刻印の断片もあって、それには全形が入っていたから、これも十字とみてよいだろう 。&、焼き色と煉瓦の厚さは第三隧道呑口に使われているものと瓜二つだった。このポータルに使うための特製の焼過煉瓦だったと思われ、その欠片が散っていたからここが作業場だったのではないかと思うのである。

「蹴」の断片や「ソ二九」を採取した場所でこの煉瓦も見つけている。 やや焼過気味な茶色い煉瓦で、非常に大きな十字の刻印が入っている。小口幅の1/2くらいはあるだろうか。似たような十字刻印の断片もあって、それには全形が入っていたから、これも十字とみてよいだろう 。&、焼き色と煉瓦の厚さは第三隧道呑口に使われているものと瓜二つだった。このポータルに使うための特製の焼過煉瓦だったと思われ、その欠片が散っていたからここが作業場だったのではないかと思うのである。

十字の刻印というと岸和田煉瓦のSt.Andrew's crossが連想されるが、ここまで大きなものは見たことがない。それに疎水工事には蹴上の専属工場で作られた煉瓦が供給されていて、民間から購入したという記録もないらしい。とはいえ第一疏水に蹴上事務所以外の煉瓦も使われていることは傍証がある(後述)。これもそのひとつに成り得るかも知れない。第三隧道呑口ポータルと写真の煉瓦はかなりの高確率でイコールで、写真の刻印とキシレンがイコールになるかどうかが断定できない。

まず時間軸を整理してみる。琵琶湖疏水の工事は明治18年に始まり23年4月9日に竣工式を行なった〔Wikip.〕。第三隧道の工事が全終了したのは明治22年3月26日〔琵琶湖疏水要誌p.319〕。ちなみに東口坑門費は1723円11銭8厘。洞内アーチと側壁の煉瓦は別計上で、そちらは19470円16銭4厘だ。

琵琶湖疏水工事事務所の煉瓦工場は明治19年7月21日から稼働し23年10月で終了した〔続・そすいのさんぽみち〕。疏水要誌には明治22年(度?)の生産記録までしか載ってないので実際には20年3月頃には終了していたと思われる。で、第一隧道が明治23年2月13日に完成。これが第一疎水で最後に煉瓦を使った構造物のはずだ。竣工式のあと鴨東運河が作られているがとりあえずこれは置いておく。

第一隧道:M23.2.13〔p.307)〕

第二隧道:M20.12.30〔p317〕

第三隧道:M22.3.36

第四隧道:不明

第五隧道:M23.1.〔p.368〕

第六隧道:M21.8.20〔p.368〕

水路閣:M21.8.30〔p.369〕

ねじりまんぽ:M21.6.

滋賀県庁の小原と相談したのは明治19年9月28日〔琵琶湖疏水 楽百年之夢〕。これ以降に隧道閘門の意匠設計を始めたとされる。

第三隧道が建設されていた頃、岸煉はまだ第一煉瓦会社を名乗っていた(M20~M26)。代表の山岡尹方は士族授産施設の頃から関わっていて、明治15年に新島襄の仲介で洗礼を受け、以降St.Andrew's crossを使っていたという話がある〔岸和田市ホームページ他〕。第一煉瓦会社も十字刻印を用いていた可能性があるわけだ。ただし商標取得は明治36年〔商標大全〕。

第一疎水に蹴上事務所以外の煉瓦が使われていた証拠。安朱川橋にある「カ二」刻印。(安朱川水路橋の竣工年は不明だが該当区間は明治22年12月25日に竣工したことになっている。p.356)

JR和歌山線の脇で見かけた細十字の刻印が岸和田煉瓦のものである可能性は高い。兵庫県の湊川隧道工事に岸和田煉瓦が供給した記録があり〔土木史研究講演集〕、実際に湊川隧道から細十字の刻印が見つかっている〔K先生談&神戸市サイト〕。湊川隧道は明治34年竣工、JR和歌山線(南和鉄道)該当区間は明治29年建設。同じ細刻印の見られる秣倉庫は明治42年以降。

土木研究講演集では煉瓦の納入先に琵琶湖疏水はない。とはいえ坑門費1000円ちょいなら煉瓦代もそれ以下のはずで、そうなると確実にtop30以下だから載ってないはず。

すっごいうろ覚えなのだが、岸和田煉瓦が記した資料で「琵琶湖疏水に煉瓦を供給した」ってのが書かれてあったような気がする……。土木史研究講演集かと思ったが違うようだ。自分の記憶違いで、大阪府庁の間違いだろうか? うんそのような気がしてきた。岸和田煉瓦経歴書だ。

余談:かつて鴨東運河の脇には煉瓦敷の舗道があって、ここには大阪窯業と岸和田煉瓦の煉瓦が使われていたが、明治末の拡張時のものである可能性が高い。第二疏水の時には民間から普通・焼過煉瓦を購入している。

2014-07-05 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] 樽井煉瓦社章

ただの煉瓦ぶろぐになりつつある今日この頃、皆様におかれましては(略。先日野田で発見した刻印。一見アルファベット小文字の「m」のように見え、どこのだろうと兢々したが、

どうやらこういうことらしい。樽井煉瓦の社章の押し損ないだ。

樽井煉瓦が社章のみの刻印「も」使っていたことは、kousenさんが和歌山県で見つけておられた煉瓦からも明らか。なにも「タルイ」「TARUI.GO.」や「LENGA」、泉南郡樽井村樽井煉瓦製造所の丸印だけでないのだ。

[pdf] 絵葉書をWindowsへ移行

Ill.epsをdisるとTTFがただしく埋め込めない。表示は可能だがテキスト内容のコピー・ペーストができない。Ill.から直接pdfに保存すれば読めるが画像圧縮の設定がちゃんと機能しない。CMYKになってるはず。絵葉書だけで130MBとか誰が読むか。うんこめ。

慣れているMacだったら無意識のうちに最短経路を通っているが、同じソフトでも細部の仕様が違うせいで何度も何度も何度も出戻りさせられる。イライラしっぱなしだ。

で、受付が2部構成にしたいとかぬかすので中途で切った。絵葉書(6)40ページとかやってくれるもんだと思っていたのだが。さすがにネタをけちったか。小出しにしないとリソースは有限だからな。

2014-07-07 [長年日記] この日を編集

[げ] TRDB

七三峠に蹴りを入れる、もとい蹴りをつけるつもりだったのだが、いざ書いている段階になって推定の根拠が薄弱なことに気づいた。もうちょっと寝かすしかない。六甲オフで使った地図には片側破線と実線で描かれてるのな。だったら神戸実学園のあたりに車停めて行ったら約五丁山道になるんじゃないか。

かわりに里川隧道にする。見所ないなあ、濁った茶だなあと思って保留していたものだが、写真を見直してて気づくことがあったのと、「和歌山県の近代化遺産」が串本町史だけ引いてるのを知ってなんとか意味を突っ込めそうなカンジだ。

行ってみた、あった、で終わっていいならこんなに苦労はしない。無駄な制約だとは思うがそれがこの記事のレゾンデトオルだからのう。逆にそれを優先するなら紀和隧道でもよいわけだ。あるいはそんなつまらない、役に立たない理由に縋らなければ存続しないような記事なんてやめてしまうかだな。

[奇妙なポテンシャル] #301+γ

一瞥で「いいおっさん」と発想した。それとは全く似つかわしくない産婦人科の電話番号である。

この看板が線路際に建っていなくて、右手に油性ペンか何かが握られていたとしたら、小さいツを書き加えていたかも知れない。そんな軽犯罪を誘発するおそれのある危険な看板である。

[煉瓦刻印] 岸和田煉瓦は拓本を取りにくい

関西圏ではおなじみの岸和田煉瓦。シンプルな形なので拓を取りやすく思われるかも知れないが(そのまえに拓を取ろうと思われることがないか)結構むずかしい。いまだにうまく取れない。

西区の三津屋北で見かけたこの刻印なんかはくっきりしていて良さげに見える。しかし実際にやると妙に太ましいものになってしまうだろう。力任せに打刻しているので刻印の縁が開いている。底はくっきりしていても拓に乗るのは平のレベルの形状だからな。浅く優しく打刻したものじゃないと綺麗には出ない。

2014-07-10 [長年日記] この日を編集

[D] 7/10昼寝

イメージとしてはプロジェクトXのオープニングムービ。とある市の水道局がテーマらしく、いまは廃墟と化した旧庁舎の俯瞰映像から始まる。ポーチの柱の根元や1階の壁が集中的に劣化していて、まるで長時間水にさらされていたかのようだ。しかし庁舎の周囲にはトラバーとかトラフェンスとかが建っており、常時水に洗われる環境でもないらしく、どうしてそうなったのか説明がないままで進行する。

その庁舎のなかでの再現映像にかわる。太ましい女性職員が登場。どうやら彼女が主人公であるような雰囲気なのだが、何をしてくれるのか、どんな物語が始まるのかわかるようなわからないようなナレーションでじらされる(声はトモロオ氏でなかった)。

そこへプロ市民からなる陳情団登場。庁舎の中でシュプレヒコールを始めるなどして業務を妨害し始める。ああやなやつだなあと思う間もなく先ほどの太ましい女性が登場する。女性は陳情団の首領と思しき人物の手首を掴むがいなやぐいぐい握りしめ捻りあげてしまう。親指で手首の裏(男性が腕時計の盤面を載せる辺り)を、残りの指で手首の腹を掴んでいた。骨法か何かだろうか。

ここで再びナレーションが入るが、覚えているのは彼女の技を「仙骨移動」と言っていたことだけだ。そうして夢の記憶もこの辺りで途切れる。

庁舎が京都市上下水道課からきていることは疑われない(建物は全然関係のないものだった) が、仙骨がどこからでてきたのかわからない。しかも仙骨といえば尾てい骨のことだ。手首にある骨じゃないじゃないか。と検索して認識した。そもそも「移動」てなんだ。

2014-07-11 [長年日記] この日を編集

[独言] ない

いつだって言葉は足りない。喋る言葉も書く言葉も。絞って出てきた数滴の雫も大して美味くは思えない。ないない尽くしの一生。 近頃はインプットも減ってきているから余計出涸らしのようになっている。

ものごとを表そうとする時に、あれでもない、これでもないと否定していくことで核に迫る手法はあるけれども、それは端的に言い表す能力が欠如しているからであって、そんなまだるっこしいことしている暇があったら一言で言い表せるようになれば? と思った。表現力がどーたらとかいうレベルの話ではなく、箸を上手に使いこなせるかとか、自転車に乗れるかとかいうごく基本的スキルとしてさぁ。え。nagajisよ。

2014-07-12 [長年日記] この日を編集

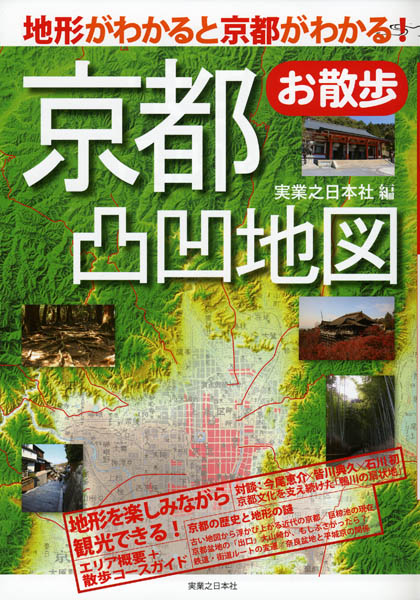

[読] 『京都お散歩凸凹地図』(実業之日本社)

Iさんからこんな本をいただいた。京都の街を地形視点で案内するガイド本だ。京都というと寺社仏閣などの観光地がまず最初に思い浮かぶけれども、有史以前からそれがあったわけじゃあ勿論なくて、京を開くにふさわしい地形があり、地形に従って人の手が加わっていった結果がいまの京都市街になった。地形を切り口にして今一度京都を見なおして根源的なところからわかって面白いよ! てな感じの内容になっている。京都に何度も足を運んでいる人や京都にお住まいの方なんかは特に面白く読めるんじゃないかと思う。

Iさんからこんな本をいただいた。京都の街を地形視点で案内するガイド本だ。京都というと寺社仏閣などの観光地がまず最初に思い浮かぶけれども、有史以前からそれがあったわけじゃあ勿論なくて、京を開くにふさわしい地形があり、地形に従って人の手が加わっていった結果がいまの京都市街になった。地形を切り口にして今一度京都を見なおして根源的なところからわかって面白いよ! てな感じの内容になっている。京都に何度も足を運んでいる人や京都にお住まいの方なんかは特に面白く読めるんじゃないかと思う。

自分は全然詳しくないのだが、東京のほうでは「微地形研究」が盛んだとのことで、その流れで京都もやってみたのそうだ。読んでみてなるほどこれがその面白さなのだなと理解した次第。

あ、書店に並ぶのは7月17日頃からだそうです。

[独言] ことばの切れ端

原稿を書いていて

いかにもわかりやすく食べやすく加工されたレトルト情報

というフレーズが指をついて出てきた。そうそうこんなのだ、こんな「わかるようでわからない言い切った感搭載の語句」を欲していたのだ。

と思った割には使い所がなかった。もったいないのでここに貼っつけておく。

今回は書いていて気付かされることが多かった。あ、自分はこれに興味を持ったのだなとか、なんでそこまで中原橋を大事に思うのかな、とか。十津川の人が概して優しかったからそのお礼のつもりなのだ。大部分は。

前もっていっておくが「どの口が言うか」という批評は受け付けない。自由にしていただいていいが取り入れることはないだろう。そう言われる筋合いのない内容を98回書いてきたからな。

[奇妙なポテンシャル] #341

いま話題の県議会議員氏(辞表が受理されたので元議員氏か)のことが俎上に上ったので、ああいう人でも務まるんだったらオレも立候補してみようかな、と言ってみた。返しがとても秀逸だった。nagajisがなってもケチくさい詐取しかできないでしょ、だってさ。ごもっともだ。

1.「地方の道路事情を視察しに行く」

→探索費用を架空請求。そのうえ鈍行電車と野宿でケチるだけケチる。差額をポッケにナイナイ2.「特急で移動」

→実は18切符使用、しかも金券ショップでバラ買い。微妙な額の請求書が手元に3.「スーパーのレシートが連日分」

→地方スーパーの惣菜コーナーで晩飯を物色するnagajis

うん、県議会議員になるのはやめといたほうがいいね。

[煉瓦刻印] Brick from Australia

先日野田三丁目で見かけた煉瓦。小口にオーストラリアの地図と"SOUTHERN"の文字が打たれている。TooWomba以外にも豪州からきた煉瓦があるのだと思ってちょっとびっくりした。

"brick southern Australia"で検索した所、"SOUTHERN BRICK"ってのが引っかかって「これだ!」と思ったら全然違った。それはレゴブロックユーザーグループだ。

2014-07-14 [長年日記] この日を編集

[独言] 503祭

昨日からずっと503ってる。自分のせいじゃないから気楽に傍観中。いざとなったらcoreに置けばいいからなぁ。

[独言] ねこぱんちされた

夕方に通りかかった公園で野良猫を見かけた。にゃあにゃあ言って呼んでみたら意外と素直に寄ってきたのだけれども、あと少しというところで急に警戒しはじめ、手を伸ばすとうーうー唸って逃げようとしだした。それでもしつこく構っていたらねこぱんちを食らった。そうして猫はどこかへ行ってしまった。

猫好きは猫の下僕だという説がある。かつて猫屋敷に住んでいた自分はそうは思っていなかったのだが、最近になってその考えを改めつつある。やっぱり下僕だと思う。だってねこぱんちされた瞬間ニヤニヤしてしまったのだもの。

あと、猫好きは声真似で呼び、犬好きは語りかけて呼ぶ、ということに気がついた。猫には猫の声真似かチュウチュウ鼠の真似をする。犬にもわんわんおという。犬好きは犬にも猫にも語りかける。なんでだろう。犬は人間の声がわかるものという認識があるからか。私は猫が人語を解するとは思わない。

2014-07-15 [長年日記] この日を編集

[KINIAS] 福井県が近代化遺産を巡るバスツアーを計画

合間にそんな記事を書く余裕をかましつつ。

----------ここから

■福井県が近代化遺産を巡るバスツアーを企画

福井県の公式サイトで表題のようなバスツアーの告知が行なわれています.ツアーは敦賀駅を出発し,旧北陸本線のトンネル群や旧駅の跡を散策,若狭街道の宿場町として栄えた今庄宿を見学したあと,日本海沿岸の河野浦に出て北前船で繁栄した右近家に立ち寄ります.最後に敦賀港に戻り,敦賀鉄道資料館にて鉄道や港の発展史を学ぶという内容です.

各施設は歴史に詳しい地元ボランティアが解説,昼食も北陸本線の駅弁を再現した復刻弁当が振る舞われるという徹底ぶり.またお土産として「旧北陸本線の歴史にまつわるものをご用意します」とのこと.

ツアーの申し込みは京都新聞旅行センター(電話075-256-2233 )へ.参加費は京都・滋賀からの乗車の場合5980円,敦賀からの乗車は4980円となっています.運行は7月から10月まで,月2回から4回実施されるようです.詳しくは参考リンクのpdfをご覧下さい.

・参考リンク

福井県公式サイト

http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/kindaika.html

----------ここまで

2014-07-16 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] ○A@ぱらいそ

ぱら磯で見かけた刻印を今さらのようにあげておく。初訪時に一番最初に目についたのがこの煉瓦。通常の煉瓦の4倍くらいの大きさで、舗装用煉瓦特有の緻密な質感と焦げ茶色の色をしたものである。小口のモルタルを落としたら空洞だったのでびっくりした。舗装に使ったら割れてしまうんじゃないか。何か別の用途を意識したものだろうか。

ぱら磯で見かけた刻印を今さらのようにあげておく。初訪時に一番最初に目についたのがこの煉瓦。通常の煉瓦の4倍くらいの大きさで、舗装用煉瓦特有の緻密な質感と焦げ茶色の色をしたものである。小口のモルタルを落としたら空洞だったのでびっくりした。舗装に使ったら割れてしまうんじゃないか。何か別の用途を意識したものだろうか。

小口の縁に○でAを囲った刻印が押されている。一方の小口だけに。該当会社はわからないが比較的最近のものであることは確かだ。福岡の荒木窯業?

[煉瓦刻印] 三ツ矢刻印

ごく稀に見かける三ツ矢の刻印。結構きれいに押されているので回収しようかと思ったもの、すでに収集墨であることを思い出し、止めた。この刻印も未だに該当会社がわかっていない。明治40年代に大阪窯業に買収された和泉煉瓦のものであるとする説があるけれども、私は疑っている。そうであるなら中家住宅に1923の銘がある大阪窯業舗装煉瓦と共使いされているのが説明できない。そんなに長いことデッドストックされることがあるだろうか? しかし大阪窯業と接点のある会社のものであることは確かだろう(貝塚工場跡の煉瓦壁でも見られるそうだ。洲本の煉瓦敷にも見られるってFさん言ってなかったっけ)。

[煉瓦刻印] 大阪窯業耐火煉瓦(初期型)

OTYでもOYKでもない大阪窯業の耐火煉瓦。OSAKA○YOGYOと打刻されていたはずのもの。同じ煉瓦は中之島公会堂でも使われていたはずだ。

この手の古い耐火煉瓦は意外と目にする機会がない。基本的に消耗材だからな>耐火煉瓦

2014-07-17 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] やっと見つけた「岸×泉」@野田二丁目

岸和田煉瓦のレア・バージョン。先月の終わり頃だったか、野田の路地の舗装に使われているという情報を聞きつけて探しに行ったことがあるのだけれども、その時は半日歩き回っても見つけられなかった。今日またKINIAS幹事会で市街に出なければならなかったので、開始前の30分間を賭けて行ってみた結果、捕捉することができた。諦めて駅に戻っている道すがらだったのでなおさらうれしい。

風雨に晒されていた割には結構よく残っている。例の作戦を実行してみようと思う。念のため断っておくが夜中にハンマーとタガネを持って、とかじゃないからな。

社章がシンプルな割にいろんなバリエーションがある岸和田煉瓦。一つひとつの使用時期が特定できれば結構便利なものさしになるのだろうけどなぁ。無理だろうなあ。

バリエーションはだいたい4つのクラスタに分けられる。ひとつは十字の刻印だけ押されたもので、太さや大きさがまちまち。ふたつめは棒状の副印が押されているもの。棒の数や配置が変わる(例えば左右に一本ずつ〔|☓|〕だったり、二本ずつ〔||☓||〕だったり、横棒〔-☓-〕だったり、T字〔├☓〕だったり。中崎町に行けば一列に複数の配置のが並んでるのを見ることができる)。みっつめはカナが添印されているもの。今までにイとウと井を見たことがある。イと井があるというのがとても厄介。

上の刻印は第四のクラスタということになる。「岸☓泉」のほかに「商☓標」というのが存在し、旧大阪府庁舎跡から出てきた。「岸☓泉」は枚方の禁野弾薬庫跡や神戸市街の発掘現場、同志社大の建物などで見つかっているが「商☓標」は府庁舎くらいしか知らない。ブラックゼウス並にレア。

あ、記憶違いだ。「商☓標」は同志社ジェームス館でも見つかっている。この建物は1912(明治45/大正元年)に竣工。旧下関領事館は明治39年が上限。

[土木構造物] 野田の手押しポンプ

前回野田へ行った時にこんなものを見つけていた野田った。どういう由来があるのかわからないが頭に砲弾型のオブジェクトがついている。名前もずばり「特許砲弾優秀号」らしい。

前回野田へ行った時にこんなものを見つけていた野田った。どういう由来があるのかわからないが頭に砲弾型のオブジェクトがついている。名前もずばり「特許砲弾優秀号」らしい。

日常品に砲弾と聞くと、なんとなくだが日露戦争前後の印象がする。ロシアから分捕った機雷を奉納したり分捕った大砲を奉納したりした頃なので。しかしこれは「優秀号」の文字が右書きで刻まれている。そもそもそんな骨董品が道端に立ちっぱなしで朽ちてないはずがない。

2014-07-18 [長年日記] この日を編集

[げ] かく

データは全部あるんだから全部流用で楽勝だぜぇとか思っていたら結構ガチ書きしてしまった。ばかだ。

逃げる奴はnagajisだ、逃げない奴は存在価値のないnagajisだ

ホント 原稿書きは地獄だぜ! フゥハハハーハァー

とかいうフレーズが頭をよぎったが存在価値の有るnagajisというのからして想像できない。

2014-07-19 [長年日記] この日を編集

[独言] DVD-RAM

ドライブが瀕死の状態になってしまい難儀したのだが何とか読み書きできるようになった。かわりのドライブも入手困難のようだし、このままRAMに頼りきりなのもどうかと思う。

というところまで考えたところで、このマシンにDVD-RWドライブが載っていることに気がついた。以前飛んで機材入れ替えしたときからだから・・・いったい何年前だ(汗。これ使えばいいんじゃないか。

そう思って試してみたが、OS9からは使えないらしい。んでさらに、このマシンにOSX10.1.3が入っていることも思い出した。OSXで立ち上げてDVD-Rで書き込めばいいんじゃね。というわけでただ今実験中である。

なるほどそうすればよかったか。しかしそれなら外付けHDDを購ったほうが早いのではないか。

[げ] かく

塩漬けを水で戻して食べる辣油で味付けしたような記事ができあがった。

2014-07-22 [長年日記] この日を編集

[独言] 貴様は愛を知らないだろう

ラブ注入グリス散布でDVD-RAMが修復されるこのご時世である。まさかそれで治るとは。というか大事な戴き物なのだから普段から愛を込めて大事に使え>nagajis

[げ] かく

地元漁師謹製の鯖の塩焼きをオーブンで再加熱したようなものができた。パッサパサになってもったいない。

[独言] ずれる

過去に書いたのを読んでみると変な所に文字が挿入されてたりスペースが開いていたりして見苦しい。ドルフィンブラウザのバグのせいである。コピーしてペーストすると必ずその前後にスペースが入る。まるで これ みたいに空白で嫌らしく目を引くような効果を施したようになってしまう。しかし面倒なので直せない。ここになにか書いているときは大抵眠い。眠りの縁に落ち込んでいくのを必至に阻止とどめながら結局は力尽きてしまう。湧き上がる泡ぶくが弾けた残りカスだ。

[D] 7/21夕寝

電話で起こしてもらうまでの間に見た夢。何かひどく重要な書類があって、それは自分だけに関係するものじゃなくてORJ読者だったか何だったかが総出で(文字通り大人数で外に出て)探していたようなもので、その資料を物理的に入手した私は、それをどこかに届けなければならなかった。確か夜中であったはず。そして移動手段は自転車しかなかった。地図もない夜の道を早く届けなければ(持ち帰らなければ)という思いで爆走する。汗が流れるまま息上がるままに走り続け。そのうち「中津」に向かっているような意識となり、ならばこっちと進んでいくが、そのうち違うところに向かってしまっていることを認識する。と同時にそこが自分の生家のある町だとわかってくる。ああそうだ、その角を曲がれば役場。ほらね。役場だ。夜なので当然誰もない。

結局その届けなければならないものを抱えて自分の家に着いてしまう。さて、これどうしよう。誰かに連絡しなければならないが電話もメールも知らないぞ。そもそもみんなの集まっている場所なんてあるのか。あそこなら行けるんじゃないか、あの人のアドレスなら送信箱に入ってなかったっけか。そんなことを考えて悶々と時間が過ぎていくばかり。持って帰ってしまったことへの罪悪感もあったような気がする。

2014-07-23 [長年日記] この日を編集

[独言] かく

冒頭でややこしい話になるのは避けたいのだがすでにそういう流れで終わらせてしまったしな前回。だから脳髄反射で書くなとあれほど。1,2,とアタボウ話で来て3の落差がすごくアレであるな。

夕べにひどく文字情報の多い夢を見た気がしないでもない。良質の小説を読みたいものだ。

2014-07-25 [長年日記] この日を編集

[煉瓦刻印] 東亜煉瓦@野田2丁目

2回目に野田に行った時に見つけたもの。広島県の東亜煉瓦の煉瓦刻印。野田の卸売市場の西側にある住宅街でもまとまった数見たことがある。津守煉瓦のそばでも転石を見た。大阪の煉瓦が落ち目になっていく頃(あるいは化粧煉瓦とかテラコッタとかプレキャストコンクリートとかに移行しつつある頃)それに変わって煉瓦需要を満たしていたのは瀬戸内圏の他の煉瓦工場だったのだろう。

[げ] かく

なるほどこういう時にこの企画でゲロっとけばいいのかと得心することしばし。

2014-07-26 [長年日記] この日を編集

[看板] まわり道(案内標識120-A S38制定・現行)

京都市西京区桂浅原町100附近、桂大橋のたもとでこんな看板を見つけた。初めて見るし、相応に錆びているので私設看板かと思ったのだが、そうではないらしい。

「まわり道」って英語でDETOURっていうんだという発見。しかし何に対しての回り道なのか理解できなかった。人生か。回り道を選択するとどこに到達するのだろうか。

あっ、この向かいって桂離宮なのか……。迂闊だ。そうか桂離宮に行ってきたことにすればいいのか。うんそうしよう。

[KINIAS] 日本機械学会2014年度機械遺産認定

http://www.jsme.or.jp/kikaiisan/index.html

北海道のトラクター他の博物館,埼玉県の同系の博物館,などが認定.清水港テルファーや南極点到達に使われた雪上車などはまあ順当という感じがするけれども,大阪府太子町の医療器具メーカーが開発したマッサージチェアが選ばれているのは意外で面白かった.銭湯とか温泉とかによく置かれていたアレだ.開発の動機もいかにも大阪人っぽくてイイ.一見しょうもないことのように思える欲求をとことん追求して「ドヤァ」とするのが大阪人は大好きだ.そういうのが受け入れられる環境も決して悪く無いと思う.当地ではイノベーション優先なのよ.

2014-07-30 [長年日記] この日を編集

[ネタ] 約束された失敗

最後の最後で大失敗した。というかソレを使うことにした時点で失敗が約束されていた。水かけたら溶けるだろJK。

最後の最後で大失敗した。というかソレを使うことにした時点で失敗が約束されていた。水かけたら溶けるだろJK。

ここで終わってもいいのだが、なんだか悔しい。次善の策がないでもないが……。

[げ] かく

記事にしたというだけの記事。

2014-07-31 [長年日記] この日を編集

[ネタ] なんだ

紙にだけ霧吹きすればすむだけの話だった。

[げ] つくる

とりあえず形になった。そろそろリミットだなあ。

[コアダンプ] スキマ

清々流転の世の中とは無縁なところにいて愉快である。渦巻く欲望を高見もせず羨望もせず唯紙一枚データ線一本のつながりで接していることが気安くてありがたい。何をしても無駄という諦めを3年も背負って歩けばそりゃそういう気分にもなるだろうと思う。そもそもその諦めが間違っていた。「それが世の中というもの」なのだ。数え切れない位に多くの先人が歩いていった太い太い道なのだ。うだつをあげることに躍起になる必要もなし。築要素としてのうだつがはもう半世紀以上も前に廃れてしまった。ここでそれを上げたって再現にしかならない。

何が幸せで何を喜ぶのかわからないまま不意に事切れた人も多い中でやってて面白いことを会得し幾らかでも残すことがあったことがうれしく思われる。生きた証などとほざくつもりはないが結果的にそういうものになっている以上認めなければならないだろうけれどもそのつもりでやっていくつもりはこれからもない。せいぜい人の預かり知らぬところで45°角の三角定規を気取っていよう。

源八橋の伸縮装置。よく見る櫛形のやつ。最初からこれがデファクトだとばかり思っていたけれども、戦前は鋼板をこの形にカットするのが難しくて普及しなかったそうだ。今でも橋梁の伸縮装置は「これ」という決定打がないらしい。

源八橋の伸縮装置。よく見る櫛形のやつ。最初からこれがデファクトだとばかり思っていたけれども、戦前は鋼板をこの形にカットするのが難しくて普及しなかったそうだ。今でも橋梁の伸縮装置は「これ」という決定打がないらしい。

Before...

_ nagajis [煉瓦を出荷する時は4個一組を荒縄で縛って運んだんだそうです。 それを両手に1つずつ。 実際に作業に従事されていた方からそう伺いました。 煉瓦一個が約2.5kgなので、一提約10kg。運ぶ距離は短..]

_ tyaffic [昔の人はタフですよね…。てか自分の腕がヘタレなだけですが(苦笑) で、とても馬鹿な事をお尋ねしますが、煉瓦には必ず刻印があるものなんですかね? 自分が拾って来たのは明治の中央線旧線隧道の煉瓦な..]

_ nagajis [私もヘタレですよ・・・ザックで4個半背負って帰ったのが最高記録です。 煉瓦の刻印は必ずあるとは限りません。一般的に、煉瓦に刻印を押していたのは大正から昭和の初め頃までと言われてますし、会社によっ..]