録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2008-04-01 春です [長年日記] この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #40

記念すべき40回目なのだが大したことではない。こんなフレーズを思いついたが使えそうな場面が思いつかない。

世の中には2種類の人間がいる。nagajisとそれ以外だ。

当たり前といえば当たり前だし実はnagajisは人でなしという裏もある。輻輳倒錯的フレーズでいいと思うのだが。

[ORJ] 作業報告

エイプリールフールなので好き勝手に嘘を言える。開放感が心地よい。

昨昼からヨッキ氏特濃前半の仕上げ。表紙はちょっとwait a moment please。写真が出揃ってからでないと全体の見通しがきかないからな。主曲線入り等高線なので見栄えがだいぶん良くなった。

その後引き続き探近土のpdf。だらだらやっているうちにいつのまにか佳境に突入。ひととおり仕上げた。感動してないでちゃんと写真を撮っておくべきだった・・・5人いるのにカルテットの話しますごめんなさい。他に演奏中のいい写真がなかったんだ・・・。

そのうえ旧橋にもかかってひととおり仕上げる。短いがまあソツなくこなせたんじゃないか。いつもこれくらいだと気が楽でいい。

月初めにpdfまで進んでいる原稿があるのとないのとでは心の余裕が違う。ここで無理して進めてバテたら意味がないのだが、自分の原稿はもう充分熟成して、し過ぎて発酵し始めてそうだしな。

今夜あたり徳川道をあげてしまって、終わってから北摂。廢毒の前節+地図微調整、TRDB、行ってきました!記事の準備。そんな流れか。隧道レッドデータブックは奥山田隧道にちょっと面白い情報が加わりそうで、これはこれのために時間を取りたい。大物は2人に任せて小ネタで行こう。ということで次号に回る可能性が大。久しぶりに現地に行くか(行けるのか?)。

[ORJ] 名刺

名刺を作ろうという話になっている。今じゃwebで入稿すればフルカラーでも3ケタえんを切る。サンプルももらえる。すごい世の中になったものだ。

で、とりあえずサンプルを請求することにした。安いだけで質が悪いのは勘弁だからな。某社のサンプルは「裏に○○○○がついてる!」(○は伏字)という触れ込みで、ちょっとそそられ、それで申し込んでみようという気になったのだが、受注確認のメールにあっけなくその答えが書いてあった。なんだかガッカリだ。届くの楽しみにしてたのに。

[独言] 春

春というと筒井康隆の「春」を思い出す。虚行船団を書き上げた直後に丼一杯のご飯へ生卵4ケとキムチをぶち込んでむさぼり喰いながらなお興奮覚めやらず不眠不休でたて続けに書き上げたという4作品の一つ。赤やら黄やら紫やらのチューリップやら得体の知れない草花やらがむくむくもくもくぽこぽこと芽を出し咲き始める春の描写で始まるという心地よいリズムがいかにも春らしい作品で何度も読み返したものだったがこうして思い出しつつ文字にしてみるとどうもしっくり来ないところをみると違う書き出しだったかも知れない。久しぶりに読んでみたい気もするがさて何に収録されていたのだっけ。串刺し教授か。

[独言] ムギュ

徳川道落ちた〜(;;

2008-04-02 作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 徳川道

途中で一度落ちてしまって少し遅れた。とりあえずpdf化と補助線まで。読み返してみると、山がなく淡々と進んでいる感じがする。何か工夫はないものか。(白川道部分は端折り杉田かも知れないな、と思うものの、これといって書くこともないし、似たような1ページが増えても仕方なさそうだしな。)

今回から補助線表示ボタンをアイコンにしようと思っている。前まで「補助線表示」と書いていたのが矢印になっただけだが。ORJで共通するものになるといいのだが。

[雑] ウオッちず

新しいシステムが始まった。フリースクロールで拡大縮小もできるらしい。2002年頃?にカラー版になって以来の大きな変化だと思う。しかし当然、NN7.1 on MacOS9では動かない。来るべき時が来た、という感じ。

まだ旧システムが動いているのですぐさま支障は出ないと思うが、そのうち削除されてしまうのだろうな。きつい話だ。

というかそんなオンボロOSとマシンをいつまでも使い続けるなということなのだろう。

2008-04-03 作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 徳川道、北摂線描up

2つup。徳川道は補助線を入れた画像一枚のせいで10MBを越えてしまった。これを作り直せば1〜2MB減ると思う。

TouchUpでいじって保存すると画像の圧縮がZIPになってしまうようだ。パラメーターをいじれないので(上書き保存するとpdfに反影される仕組みなのだ)、どうしようも茄子。テンポラリファイルと同じ名前で保存(するときにパラメーターを変更しようという作戦)もうまくいかず。画像をいったんepsで保存して配置してdistillerにかけ直さないといけない。これが結構面倒だ。

北摂線描は写真の大きさでメリハリをつけてみた。3ページの冒頭はドロップキャプスにするかして本文を区別したほうが良いかも知れない。「日のこば」のことを入れ忘れているのでどこかに入れたいのだが。峠一つ分なのに16ページは贅沢か。

その他旧橋と湊川の修正。ルポ風な展開にすると自分がわかっているところを端折ってしまったり、自分が勘違いした通りを再現したりしてしまいがちだ。自分の混乱まで共有させるなと>nagajis。

[web] ふはははは

面白いことした。あんまり面白くてここに書きたいが書くと効果がなくなる。次号に書くか?

[ORJ] …

受付が……書くらしい………

2008-04-04

雨か? [長年日記]

この日を編集

数日前から日曜日は曇りのち雨という予報になっている。天気図を見ても6日の朝9時頃に小豆島付近に長い低気圧前線がかかっていて、それが東へ襲ってくるような感じ。これは確実に降るなあ。どうしよう。

以下追記

[独言] なんだか良く判らない一日

上記を書いて寝て起きたらいろんなものが一気にやってきて大変な一日になった。忙しさがローレンツ分布。

ヨッキ氏の特濃!導入部公開。掲示板で改めて聞こうかと思っていたけれど、そんなことをする必要はなかったのだった。ナルホドネ。

こう見えても相当気をつかっている公開。どうなることやら。率直な感想をお寄せください。

あ。そうか。

寄稿分、全部the-orj鯖に置けばいいんだよ。HTMLでも。そうしたら自身のサイトで公開じゃあなくなる。

[ORJ] 廢毒

最後の修正を、と思ってAIファイル22面をいらってたら地図記号のヌケやら不親切さやらがどんどん露わになってきて。最終ページが1ページに1図だけというものすごく中途半端なことになってしまったところで独り勝手にブチキレた。平成14年式図式入れて1ページ80コマ構成に替える。馬鹿だ……。2/3終えたところで力尽きる。

大物ファイルを先に終えといて正解だったな。こんなんじゃ余力が残らんわい。

[web] RSS修正

RSSにHEADLINEが2つ入るのはなんでだろ〜。と悩んでいたら、</form>が一個抜けてて最新版-1までPOSTしていることをハッケソ。新しいのを追加するたび上書き保存することになるから更新と見なされるのだね。馬鹿タレがっ。

[独言] どうでもいい写真

2003年の夏。初めて食べたオリエンタルカレー。いや、カレーじゃないか、ハヤシドビーか。

2003年の夏。初めて食べたオリエンタルカレー。いや、カレーじゃないか、ハヤシドビーか。

関西編ではなかなかお目にかかれないので、初めて見たときはいいもん見つけたと思ったものだ。が、中部東海時おり関東ではそんなみ珍しいものじゃないようだ。私が確認した最北限は栃木県足尾町の町外れのスーパー。

[独言] メタル食品のインドカレーが

上の書き込みをしてふとメタル食品のインドカレーのことが懐かしくなった。検索してみたら・・・昨年夏頃に倒産してしまっていたらしい;;)

嗚呼、思ひでがまた一つ消へてしまつた。いやこの場合、もう手が届かない存在になったのだから、思い出が増えたというべきなのか。メタルカレーよもう一度アゲイン。あのファイルは残っているだろうか...

編集部事務局のすぐそばにあるはずなのに、ついぞ現地を訪れることがなかったな。いつか行ってみよう...(´・ω・`)

ほんま、いろいろありすぎや>今日

2008-04-06 帰宅。しかし [長年日記] この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #41

空気なんて読まない。行きがけの商店街で見かけた看板。何度も見ている看板なはずなのに改めてじっくり見てみるとじわじわと込み上げてくる居心地の悪さがある。何だろうこの心地悪さは、と考え込んで、それが「?」というたった一文字に起因するもなのだと気づいた。

空気なんて読まない。行きがけの商店街で見かけた看板。何度も見ている看板なはずなのに改めてじっくり見てみるとじわじわと込み上げてくる居心地の悪さがある。何だろうこの心地悪さは、と考え込んで、それが「?」というたった一文字に起因するもなのだと気づいた。

「アッ!」と声をあげた時点で声の主は不審者を見かけているはずだし「怪しいやつだ!」と思ったからこそ声をあげたはずである。そこには主体性のある正義感がたしかに存在する。しかしその次の「ドロボー?」の「?」が全てをダメにしてしまう。あなたは疑ったのだろう。怪しい人を見かけたのだろう。声さえあげただろう。だのに今さら「?」はないだろう。

「ドロボーのように見えたけれども実は違うかも知れない、例えば乞食に身を窶したお大師様あるいは草苅童子笛吹童子の如き例があるではないか」という深い思慮、ではないように思える。「ドロボーかと思ったけど間違えたら恥ずかしいよね」のような恥意識、あるいは「とりあえずドロボーかもしれないけど・・・(あんまり関わりたくないよね)」的第三者気取りが見えかくれする。日本人の特性のいちばん嫌な面を見せつけられたような感じがして、それで居心地が悪くなるのだと思う。

人の主義主張に「間違い」は存在しない。その人がそう思うのであればその人にとっての真実たり得るし、主張する権利と価値とがある。斟酌もせずばっさり切り捨てるようなことはしたくない。その人が真にそう思うのであればあるほど真摯に応えたくなる、あるいは真っ向から反論したくなるというものだ。しかしそれは、相手の主張が主張であればこそ尊重なり反駁なりしたくなるのであって、「ドロボー?」みたいな気弱な主張で来られると、やっぱりちょっと、対処に困る。

そういうあいまいな主張をうまくとりなしてきたのが日本人なのだろうし『なあなあ』で上手く丸められる人間がこの社会では出世していくのだろう。村社会では波風立てないことが美徳であった。自分は不器用だからそういうのが不得手だ。だから、ここは「ドロボー!」であってほしかった。エクスクラメーションマークは3つくらいあるとなお可。看板に力説しても仕方ないが。

[ORJ] OFF

まあそんな勝手な評をすることから始まった今日のOFFなのだが(ってそれはnagajisだけだろ)。誰だ雨なんて言ってたやつは。低気圧前線なんてどこにあるのだ。馬鹿っ晴れの一日だったじゃないか。くそ。

行きがけに立ち寄ったくろまんぷで。道端に豚が落ちてた。最初は自然の奇異かと思ったのだがよくよく見るとチェーンソーか何かで彫り込んであって、明らかに人工の物(反対側も全く同じなのだ)。木喰上人の作風にも似た良いセンスをしている。

行きがけに立ち寄ったくろまんぷで。道端に豚が落ちてた。最初は自然の奇異かと思ったのだがよくよく見るとチェーンソーか何かで彫り込んであって、明らかに人工の物(反対側も全く同じなのだ)。木喰上人の作風にも似た良いセンスをしている。

探索本編の終了後発見された物体。さすがに飲まなかった。高校の時に買った10年前の缶コーヒーといい勝負をしている。

探索本編の終了後発見された物体。さすがに飲まなかった。高校の時に買った10年前の缶コーヒーといい勝負をしている。

OFF中のようすは次号かこの部録"にてぼちぼちと。それなりに見栄えする写真が撮れた・・・ハズ(弱い主張)

少しは真面目なことを書け、という神のお叱りを受けて追記。OFF後に見つけた道標が一つある。場所は後述の辻。

少しは真面目なことを書け、という神のお叱りを受けて追記。OFF後に見つけた道標が一つある。場所は後述の辻。

碑には「左 永沢寺/三田」とだけ彫られていて、道路に面してそれが建っている。右を示すものはない。当初はこの道標の指す方向にいささか疑問があって、向きが変わったか別の場所から移してきたのかと思ったのだが、そうではなく、当初からこの場所にこの向きで建っていたのだろうと思うようになった。探索した道が道標時代の道筋であってもいいわけだ。

今の地形図には載っていないが、篠山の奥谷川の奥からこの辻に越えてくる道が古い地形図には載っている。この筋を篠山側から来れば「左永沢寺」で合っているのだ。三田も母子ではなく永沢寺に出て京近道を下ったほうが道が良かったに違いない。

探索ルートにはあの道のほかにも尾根筋に沿って登り下りしている道があった。ほとんど廃道化してはいたが掘り込みの深さはなかなかのものだ。以前から同じ尾根筋を登り降りして青原峠に出ていたところへ、後年あの緩傾斜道が作られたと考えても、さほど無理はないように思う。

道標のすぐそばには地蔵様と馬頭観音碑がある。地蔵様の銘・元文元年は1736年で、江戸時代のちょうど中ごろ。この頃にはすでに往来があったのだろう。

あれ、北摂越譜の青原峠、違うやん。小枕村の西に出るなら美濃坂峠よりも西でなければならない。やっぱり「裏坂」なんかなあ。永沢寺の裏だしなあ。

2008-04-09 ウッキームッキー [長年日記] この日を編集

[ORJ] TUKA氏原稿、OFF原稿UP

追い込まれているnagajis。ここ2日ばかり脳内で叫び捲りながらpdfをつくっている。

TUKA氏の換線、まだ返事は貰えてないが我ながらうまい解決策をブチ込んだ。これでわからんかったら、知らん。

OFF報告。ミニ投稿の宣伝を入れたのが苦しくなったかも知れない。軽過ぎて吹けば飛ぶよな内容だ。いや、ネタはとてもよいものだったのだが書き方がいまいちだ。比率が悪い。

旧橋のチェック出し。湊川の拡大&新旧地図。受付原稿再校。廃読記号拡大処理し直し。TUKA氏表紙+地形図。ヨッキ氏特濃はこれからだ。アヒャダルマも書かなきゃいかんしそういえば北摂再校いれたっけか?徳川道もずいぶん以前に作ってそれっきりのような気がする。馬鹿デカクなったままじゃなかったっけか? あっTRDBまだかかってねー。アンケート返信できてねー。GWの予定も立ってねー。うわーもう。ギャーギャーギャー

2008-04-10 ○ッキー [長年日記] この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #42

○ッキーという渾名に親しみがある。大学時代は先輩同輩後輩の愛称はたいていこれだった。

ある時仲間の1人がこんな発見をした。愛称に著しい対称性が認められるというものだ。以下の人物と愛称は実在した自転車部員である。

翁 ←→ 五百旗頭 オッキー ←→ イオッキー

和木 ←→ 岩城 ワッキー ←→ イワッキー

牧村 ←→ 今尾 マッキー ←→ イマッキー

大貫 ←→ (?) ヌッキー ←→ イヌッキー

この対称性を保つため犬切氏あるいは飯沼氏の入部が予言され、それはトップクォーク並に実存確実視されたのだが、結局自分がいるうちには実現しなかった。先にトップクォークが観測されて悄気た覚えがある。

土岐氏糸井氏によるトッキー←→イトッキー結合、滝石氏板井氏によるタッキー←→イタッキー結合なども考えられるが、何でもイがつきゃいいというものでもない。ポッキーなんかは言いやすいがイポッキーなんていう渾名は通用しない。ラッキーの対となるイラッキーなどに至ってはいかにも苛々の苛公っぽくて願い下げだ。現象は観測されるがその法則性がわからない。

何を主張したいのかも、わからない。

[ORJ] 作業

UP分の修正。旧橋チェック出し。メール返信。アヒャダルマ。煉瓦修正。拡大縮小リンクのテスト掲載。これを告知するWhatsnewの作成。0801号の修正。ハガキ出さなきゃ・・・。

2008-04-11 ふう [長年日記] この日を編集

[ORJ] 作業報告

ヨッキ氏の原稿が来るまでTUKA氏換線の修正。あとは表紙を作るのみ、なんだが・・・。うまい構成が思いつかず。作成途中にヨッキ氏原稿が届いて、その前に購読期間に関する様々を処理して、OFF会報告のチェック出しをして、さあやっとかかれるぞっという現在。TRDBにかかる暇なんてないさ。

[独言] 購読期間の延長

たぶんこれが最適解だと思う。一度販売したものを永久にメンテナンスし続けるというのは、たしかに利用する側にとってはありがたい仕組みだろう。購入した本の最新性が高々数百円で保証できるのならば自分だって喜んで買う。そういうことが「物理的に可能な」pdfという媒体の特性でもあり得るしな(でそれを実際1カ月間やってきた)。けれども、現状の編集部体勢その他もろもろではそれ以上に伸ばすのは不可能だ。その手間賃分を上乗せすれば実現するという話でもない。ここはもう、ホントに、涙を呑んで我慢していただくしかない。

ERRATAメールの仕組みも良くないんだよな。買わなくても修正箇所が終えるよう過去号すべてについて送る仕組みにしたが、買うつもりのない方にはSPAM扱いされても文句は言えず。その気になればstatus.phpの下のほうをチェックすればいいだけだしね。

というか、企画の根幹を揺るがすような大変更とか、追加調査ですごいことが判明したので追記しなきゃ、ってのはそうそうないと思うんだ。絶対買い直さなきゃいけないってことは。そういうのは次号で別企画を立ててやっちゃうだろう(それがいいかどうかは別として)。

あれ、なんで購入号の記録を残すようにしたんだっけか。 そうそう、何をダウンロードしたかわからなくなるからだ。手元のPCが飛んでも何を読んだかがわかるように。でもDLできなきゃ意味ないか。

2008-04-15 薄幸終了 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 24号発行終了

毎度毎度のことながら窒息死しそうな追い込み。結局TRDBを落としてしまったが、ねじりまんぽだし、いいよね(よくないか)。

そもそもファイルサイズが限界を突破してしまってこれ以上沢山突っ込めない。50MBを越えると差し換えや挿入などの編集作業に支障が出て苦しくなる(突然死したりフリーズしたり一作業に10秒かかったり・・・)。

なんとなく、今回のpdfのデータ面について反省会。

- 特濃

- ヨッキ氏のは元のサイズがやや小さめで、それをそのままスルーする感じでpdf化しているのだけれども、今回は純粋に画像点数とページ数が多かったせいで26MBにもなってしまった。画像の解像度を落とせば少しは減らせただろうが、それでも20MBを切るのは難しいだろうし、荒くなり過ぎるのもどうかと思う。特濃を2編に分ける案もあったのだが、扱いやすさを考慮して1つにまとめることにした。

マジ書きした地形図をpdf化すると一枚120KBくらいになる。本当は各地点に地図を入れたいところだがこれ以上増やすのも忍びなかった。

- 奥州街道

- 基本は150dpi低。1画面で拡大なしを考えてこの解像度に(航空写真は大きめに作っている)。ページ数は多いがその割にファイルサイズを押さえることができたと思っている(個人的に)。

- nagajis分

- 問題なのはこれなのだ。OFF報告はサイズを取り過ぎ。さまざま調整したのだが・・・。背景を一枚画像にしたのと地形図を大きくし過ぎたのが敗因。背景は一色ベタでも良かった(前半psdで作ったので直せなかったのだった)。

徳川道も画像にウェイトを置いて、かわりに点数を絞ってあのサイズ。これ以上削る所がない(削っても効果がない)というのがつらい。画質最低まで落とすと300dpiにする意味ないしな。

廢毒もちょっと大きすぎる・・・。1枚平均200kbというのは、前半の図を贅沢に使ったせいだろうか。後半の図表は本来もっと小さくなってしかるべきなのだが。

意外だったのは湊川。全面画像を多用した割には10MBに収まっている(解像度も高め)。やっぱりフォント関係なのだろーか。

そして今日もまた落ちるthe-orj鯖。いい加減対策を考えないといかん。ダウンロードページも修正しなきゃ、だしな。しかし明日はちょっと出かけなければならない。

2008-04-17 後片付け中 [長年日記] この日を編集

[雑] 120年前の関東地図をネット公開 Google Earthで里山の変化実感も

迅速図921枚がネットで見られるようになる。何というタイムリー。でもNN7.1じゃハネられるんだろうなあ;;) とにかく21日を待て!

思わずタレコんでみたが、採用されることはないだろうな。

[ORJ] 片付け

第2版を作ったところで片づけを。psd貼りつけのイラレデータをai形式に戻したり、バックアップ版下を捨てたりしたら、1G減った。すごい圧縮率だ。

[独言] ダウンロードページの修正

掲示板にコメントいただいてからずっと頭を冷やしつつ考えている。結局のところ、お知らせを目立つ所に目立つように書くのは、あとで突っ込まれないようにするためとか、「あそこに書いてあったでしょ?」と開き直るための方策だということもできる。もちろんそうするにはごく小さな字で目立たないように書いておくのが効果的なのであって、そうでないことを強調するためにトップにデカデカと置いてある。

そんな余計なことをするから、話が余計にややこしくなるのだ。

もっと気軽に、そして手軽に読んでほしい。そう思うのと同じくらいに、いやそれ以上に、誤解や損をさせたくないと思っている(などといいながら大きな間違いを「購読のてびき」でやってるんだが。これは近日中に修正する)。買わせるだけならAmazonの1クリックみたいなほうが効果があるし、毎回毎回手数料つきで購読料を送ってもらったほうが限りなくシンプルにできる。購読の仕組みも、てびきも。それはわかっている。けれども。

編集部の面々で相談した結果、サイトの方向性を変えていくことにした。ダウンロードページのお知らせは「いつものお知らせ」と「その号限りのお知らせ(イレギュラーなお知らせ)」に分け、イレギュラーなものだけ表示して、いつものお知らせは平時は折り畳んでおくことにする。トップページのHEADLINEと同じ。文言も説明的なものを減らしていくことにする。説明があることに気づかなかった人が迷うことになるかも知れないが、そこはサイトの構成だとか目線の流れとかでカバーできるだろう。

購入方法も、アカウントを作らず、ネットショップ形式で買えるような流れを作るかも知れない。支払いを済ませて戻ってきた時にダウンロードされてそれっきり。更新情報のお知らせも、更新号の再ダウンロードもない(かも知れない。検討中)。ともかく、購読の手引きを読まずとも買えるような「ただちに読む」ストリーム。更新を追っかけたり、カードが使えない/使いたくない方はアカウント方式を利用してもらうしかない。

2008-04-18 閑居して不全を茄子 [長年日記] この日を編集

[web] ダウンロードページの修正 その2

アカウントを作ることなく「買う。いますぐ。」できる方式を考えている。リンクをクリック>支払い>戻ってきたら一部DLされる、みたいな。結局はPayPal経由クレカ利用しかできないが、これはもう、ネットの仕組みということで、我慢していただきたい・・・。

それよりも、この方式で「本当に100%確実にDLできるか?」が不安。ご覧の通り503を連発する本サーバ。帰ってきたときに503だったりしたら泣ける。PayPalの支払いは2種類のデータのやりとりがあって、2枚刃形式かつPUSH/PULLで取得できるようになっているから、たとえ時間がかかったとしても反映されないということはない。しかし支払いを済ませORJへ戻ってきた直後に直ちにDLできるかどうかが、保証できない。

その時に備えて、仮のアカウント/パスワードを設定することを考えている。eメールは記録されない。あくまでもアカウント・パスワードだけで、とにかくその号を「購入した」フラグを立てる。もしその場でDLできなかったとしても、あとで仮アカウント/パスワードでログインすればDLできるように。

こうすると、更新があった時の対策にもなる。このアカウントでDLすればいいからだ。もし、ORJの機能が気に入ってもらえれば、「登録情報の修正」で好きな名前に変えてもらえばよい。ただしこの時にeメールを設定してもらう必要がある。

個人的に楽天のやり方は気に入らない。購入時にこっそりメルマガ受信のチェックが入っていて、一度忘れて購読してしまうと、解約するのが非常に面倒だ。未だにメルマガが届き続けている。「なんとしてもpush情報を提供する」というやり方は確かに売るには効果的かも知れないが、買う側はイライラしかしないものだ。

平行して、過去号の更新情報の取捨選択ができるような仕組みも考慮中。これは稼働中のDBを小改造しなければならないので少し先の実装になりそうだ。購入記録とは別に取得する号のカラムを追加し、これに放り込んである号を見てメール処理すればよい。最初は購入記録を丸ごとコピーするので、不必要なものを削除していただくようにするつもり。なのだがこれってある意味楽天式なのだなぁ。

いじらなければならないところメモ。

ダウンロードページ…は要らないか。新しい号はそのつどチェックを入れてもらう、と。

更新情報生成CGI

ログインページDBの修正は手動で。先にバックアップの方から。tmpを忘れないように。

明日は明日でKINIAS講演会があるし、日曜日までかかるかも知れない...OFFの件とか購読手引きの件とか修正しなきゃ遺憾のだが。

と、メモしているうちにアイデアが浮かんで、更新取得の取捨選択はほぼ実装完了した。フラグカラムの使い回しは失敗。integerで登録してた・・・

2008-04-20 さあ君もKINIAS会員になるのだ [長年日記] この日を編集

[独言] KINIAS総会ほか参加

昨日はKINIAS会員になって初めての総会・講演会@交通科学博物館に参加。調子に乗って懇親会にも出てしまつた。そのため1日休み。

当たり前のことなのだが、何事も自分から参加していかなければ事態は動かないということを学んだ。引っ込み思案なnagajisが参加してみての結論は「なんて素敵な会なんだっ」。さあ君も会員になろう、そして歌を歌うのだ(違

しかしあれだ、嬉々として帰って寝たらpdfを作る夢見てうなされたのは、どういう了見だ。

(というかあんなに思い通りにラクラク構成できる夢は初めてだぞ。いつもだったら同じことをグルグルやって、マジデ魘されるのに)

KINIAS関係はとりあえず置いておくとして、会場となった交通科学博物館でいくつか発見をした。見ているところが余りにも偏っているがいつものことだ。

関西鉄道旧黒髪山隧道の社紋が移設されている。

逢阪山隧道の西口扁額がここにある!

特に後者は地味ーに探していた一件。パズルのピースが揃ったのでTRDBにできる。ヤッタネ。しかしああなってるとは思わなかったな。

[ORJ] 独言っぽく

…で、変な時間に目が覚めてしまい今に至る。遅くなったメールと入金操作。人を疑ったり敵対視したりはしたくないと思っているつもりのnagajisだが、それって逆にいえば受動的半径数mのことしか見てないってことだよなーと思ったりもするnagajisだ。勝手なものだ。いつだって自分を疑え。

ちなみに受付も万能じゃない。時おりおフランスに行って留守にするからな(今日はイタリアーンだったが)。最初の一発はIP取るためにスルーしなきゃいけないし、どっちみち鼬ごっこだし。個人的にはもう溜飲が下がっているのでやや投げやりっぽく書いてみる。

[web] 道改wiki

ご指摘をいただいた!初めてのことに感謝しつつ、修正しようとしたらFrontPageがSPAMにヤられてた(泣。なんということだ。こっちにやってきたか。慌てて凍結する。直接修正したい方はnagajisまでご一報ください。アカウント発行します(またかよ)。

あー、ホント、全部のアカウントを一つにまとめられたらいいのにな・・・DLも、Basic認証も、wikiも掲示板も。変に日本語OKにしたのがアレなんだわ。もちろん全対応させる暇もスキルもないけれどさ。

[ORJ] GWOFF

「行ったきりOFF」というのは要するにnagajisが現地に行ったきりになっているので何とかして合流して無理矢理参加してほしいというただそれだけの意味しか込められていない。参加者を拉致して帰さないとか別世界の住人になることを強要したりするものではない。だからおおよその泊地とスケジュールを決めておかなければならないのだが、行き当たりバッタリズム信奉者の私としてはちょっと荷が重く、なかなか決まらない。

南から行くか東からかでまず迷う。買い出しのことを考えると南のほうがいい。その観点から行けばこんなスケジュールになる(用語・名前等間違ってる可能性大。そのうち改めて書き直すから)。実際この通り動けるかどうかも未知数。

1日目・・・メインその0.5。難易度★。播磨新宮を出発して音水まで。大阪営林区下で高野山に次ぐ規模であったという赤沢林鉄を探索る。恐らく日ノ原索道方面。音水周辺で野宿。

2日目・・・メインその0.5。難易度★☆。赤沢林鉄続き。例のアレをゲッツし、200mインクラインを見て萎え、上部軌道未探索部分を探る。夕方移動、戸倉峠泊。カンカケ線は多分スルーする。

3日目・・・メインその2。難易度★★☆。午後を中心に峠周辺探索。3つ探さなければならないことがある。夕方、沢川林鉄へ移動(しないかも知れない)。

4日目・・・メインその3。難易度★★。沢川林鉄は聞き込みをしておきたいが、さてどうなるか。担ぎありかも知れない。沢川へ泊地を移ると帰りに落折の坂道を登れないかも知れないのが不安。場合によっては峠2連泊する。

5日目・・・不明。若杉峠を越えて八鹿から帰る公算大。もし明延・神子畑方面に行くのならもう1、2泊必要だが、体力が持たないだろうし、今年中にこの方面でKININAS見学会があるという噂もある。ただそのためだけに出費し参加できるかどうかは限りなくブルーに近い不透明。

なので最低5日は事務局を留守にしなければならない。次号が薄企画号になる可能性、かつ発行日延期などという事態に陥る可能性が無きにしもあらず。ご容赦願いたい。

お望みであれば現地宿泊可。ただし私持ちのテントは1人用なので何がしかの準備をしていただく必要がある。食事は用意する。参加費米二合はそのためのものだ。それ以外にも食料とかデジカメ用単三電池とか使わないコンパクトフラッシュとか貸与していただけると涙を流して喜ぶと思う。

2008-04-21 作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ][web] 壁紙ほか

毎度の事ながら遅れた壁紙をupした。今回からアップロードの仕組みを変えて、一覧にサムネールを使うようにした(おもに作業側の都合)。

RSSに含めるようにもしておいた。そういえば古い号への壁紙リンクがないのだな。最新壁紙のリンクから類推して探ってください。湊川はたぶんアレ使って好きなように作ってもらったほうがええと思う。決して手抜きではない。多分。

そのまま更新情報取得システムの変更に入る。夜中にこっそり更新したがログインページは現物当たりでゴリゴリ修正したので変な場面を目撃した方があるかも知れない。ORJではよくあることだ。

いつも使っているのはmiというテキストエディタ。サーバにあるファイルに対してFTPで接続して直接修正できる「FTPフォルダ」という機能があって、これが便利でたまらない。上書き保存すればそのままサーバのファイルが更新される。emacsのange-ftpみたいなもの。

OS9にはphp環境がないからいちいち保存してupして動作確認しなくてはならず、少し作っては動きを確認し積み上げていくような仕方でないとプログラムが作れない似而非グラマなnagajisはこういうのがないとやってけない。そのかわり現に公開中の重要ファイル、例えばトップページのindex.htmlとかをin situで修正してしまいがちになるというイケナイ癖がついてしまった。これで時おり大ポカをする。

などと言いながら懲りずに修正。読む/閉じるのトグルはdisplay:noneとdisplay:blockを切り替えるやり方のほうがスマートなのを知って取り替えた(トップページ、ログインページ)。このほうがお知らせや修正の全体像を確認することができる。

ログインページ上部のナビは白背景にした。青帯=読む/閉じるのトグルという統一のため。

COOKIEの最終訪問時間を見て更新情報を表示/非表示しようかとも思うが、セッションのheaderがあってすぐには処理できず。原理的には可能なのだが名。

・・・さらになどと言いながら懲りずに実装。最後にログインして以降修正があったものは展開表示する(トップのHEADLINEと同じ)。開いてればダウンロードすればいい。

COOKIEの使い方がへたくそなのでその練習のつもりで。ややこしいのはログインページ(ss1.coressl.jp)と他のページ(www.the-orj.org)でドメインが変わるため一つのCOOKIEを使い回せないことか。とはいえ1つであっても2者分けたほうが親切設計かも知れず。掲示板その他を見に来ただけなのに更新をチェックされたことにされたらイヤーンなことになるだろうしね。

これ以降最初にログインした時は全展開されるかも知れない。一応対策したつもりだが動いていないかも知れず。見逃してほしい。

[ORJ] 作業報告

ヨッキ氏のプチ濃デザインup。方向としては写真を大きめに使ってよりさっくり読めるようなデザインにしたらどうかと思っている。横書きで。間が開き気味なのは小タイトルの処理で何とかならないか。タイトルというより背景の一部のような扱いにして。

次号廢毒の地図も書き始めている。やはり記号類メインになると楽だが丸一日潰しても半分しか終わらなかった。うぐ。

徳川道、北摂線描はネタがあるので進めることはできるが、たぶん前回よりもさらに短くなるだろう。書き方を工夫しなければならない。一つのテーマで続けるのはなかなか難しい。TRDBも70%作りかけがある。早めに片付けておかねばならない。

旧橋。また大阪府だ文句あるかっ。埋め草なのだからそんなに力こぶしても仕方がないし、なにより今回はヨッキ氏のほうも橋があるらしいからな。橋もそれ以外もnagajisのネタが尽きつつある。だからGW辺りで何とかしなければならないのだ。

それから一つ重要な作業。HDDの中身を片付けた。前号データのバックパップをしつつ、必要なものとそうでないものとを選り分けて、かなりてってー的に片付けた。6GB減った。三島〜で作った航空写真の統合前のpsdデータとか、徳川道表紙を作るためだけに作った54MBの航空写真とか。

過去のデータを消す時、必要なのは消してないよな・・・と汲々とするものだが、さっそくDistillerの設定ファイルを削除してしまった事が判明。あの量をもう一度作らなければならないのはややトホホな話である。そのかわりカラー設定ができるようになった。なしか。

開いた所へ先日のKINIASでの写真ほかを取り込む。関鉄社章up。もう片方は捨てられたのだろうか。西口扁額はまたいずれ。

[奇妙なポテンシャル] #44

旧仮名遣いになりたいと思う。

いきなり何を言い出すかと面喰らった方がおられるかも知れないがそれと同等数いやそれ以上の方が見ていないはずなので安心して続ける。要は旧仮名をすらすら書けるようになりたいのである。人形を思いのままに操る者を人形遣いといいインドの笛でレッドスネークカモンする人を蛇遣いと言うのと同列に考えればまた旧仮名の使い分け読み分けに長けた人物をば旧仮名遣いと呼んで差し支えないのではあるまいかと思う。

職業としての旧仮名遣い。いかなる仕事であらうか。拔本的事務局謹製の丸谷君よろしくs/新仮名/旧仮名/gするだけであれば職として介在する意味はあるまいが、しかしそれ位しか仕事内容が思いつかない。儚い職である。

もう一つなりたい職がある(勝手に職にしてしまっているが気にしない)。ずばり言葉遣いだ。いかなる場面でも尊敬語と謙譲語と丁寧語を適確に使い分けられ物腰柔らかに恫喝したり行間に笑いの混じった涙を読ませたりすることも茶の子歳々な言葉遣い。なってみたいものです。

2008-04-22 作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 事務局大掃除と廢毒

・・・何の事はない、部屋を掃除しただけなんだ。

塵芥置場と化していた部屋を片付ける。引張り出してそのまんまになっている資料類を棚に片付けクリアファイルに戻し整理し机周りを拭き浄め行方不明になっていたマグライトと懐中時計を発掘し排水溝に詰まったままの○○○○を取除きしてようやく半分。本当は押し入れの中身をどうにかしたい。たぶん一生無理だろう。これで少しはモノを書ける雰囲気になったかも知れない。こう戸ッ散らかってちゃ文章までgdgdになる。

そのくせ、残った時間で地図を書く。YEAR!あと10枚を切った!

[ORJ] OFF

5/2出発で先日のスケジュールで行くことになるだろう。今週末とするには少し時間がなく休みの具合も宜しくない。早めにいろいろ片付けておかねば。

話を伺っていると「GW?ナニソレ?」という方が多いような気がする。自分もかつてはそうだった。この時期になると恰も「今しかない!」みたいな論調でGW特集が組まれるが、果たして世間のどの層がGW時期にGWとしてGWを楽しんでいるのだろうと不思議に思う事もある。そのくせGWにOFFを持ってくるのは酷い話かも知れない。どのみちこの時期にやろうと言い出した時点で間違っているのだ。いいもんいいもん、独りでできるもん(マテ

勿論、参加されたい方や今週末がいいという方がおられたら調整します。nagajisアットthe-orj.orgまでご連絡ください。

[ToDo] OFFまでにすべき事

大屋市場地形図コピー@大阪市立図書館。沢川周辺も然り。この時野沢房敬について調べてくる事。

自転車のボトルケージのネジについて処理。

デジカメ電池蓋のツメ折れを処理。できるかな。

できれば奥山田再訪。山科から行くか。むっちゃ遠いけど。

購読方法の書き直し。注記修正。

OFF期間中購読料の受付ができない旨注記。PayPal経由は大丈夫だと思うが。あ、そういえばOFF期間は金融機関も止まるからいいのか。

シュラフまた縫わなきゃ・・・ジーンズ遣って当て縫いしたほうがいいかも知れない。

2008-04-23 プレGW特集。Finepix9100の電池蓋のツメ折れを直す。 [長年日記] この日を編集

[独言] Finepix9100の電池蓋のツメ折れを直す

今号のREAR TYREで予告していた件。やや写真過多なのはご了承願いたい。

小生、FujifilmのFinepix S9100というデジカメを使っている。Finepixは6900zの頃から愛用していてそれなりに好きだ。画がいいとか発色がどうのとかハニカムCCDの威力云々とか言うより、使い勝手や映り方がわかっているから、なんとなく惰性で使い続けているといったほうが事実に即している。少なくともデジタル一眼以下コンデジ以上という中途半端な立ち位置のデジカメである。(そういうのが好きなんだけどね)

で、現在メインで利用しているS9100。ふっと気づいたら電池蓋のツメが折れていた。気づいたのは先月半ばのことだ。

で、現在メインで利用しているS9100。ふっと気づいたら電池蓋のツメが折れていた。気づいたのは先月半ばのことだ。

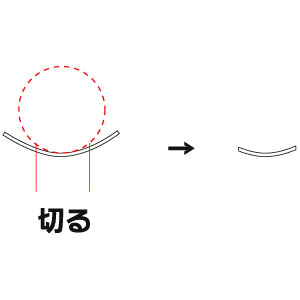

丸で囲んだところと矢印の位置に蓋固定用のツメがある。このうち赤丸のところにあるツメが折れている。根元のツメが残っているので蓋が閉まらないことはなく、事実折れていることに気づかず長い間使い続けていたらしい。

元の形はサブ機として残してあるS602を見てもらうとわかりやすい。グリップ先端に近い位置にツメがあって、ここに電池蓋裏の凸ツメが引っ掛かるようになっている。蓋を倒してスライドさせて固定するわけだ。そういえばS9100の電池蓋は購入当時から頼り無い締まり方をしてたような気がする。カチッと閉まらないというか、フシャッと閉まるというか。不完全な位置で閉めようとして折ったのだろう。

元の形はサブ機として残してあるS602を見てもらうとわかりやすい。グリップ先端に近い位置にツメがあって、ここに電池蓋裏の凸ツメが引っ掛かるようになっている。蓋を倒してスライドさせて固定するわけだ。そういえばS9100の電池蓋は購入当時から頼り無い締まり方をしてたような気がする。カチッと閉まらないというか、フシャッと閉まるというか。不完全な位置で閉めようとして折ったのだろう。

ともかくこの状態だと微妙ーに隙間ができてしまう。何かの表紙でスルッと蓋が外れたりもする。データ保存中に外れたりしたら一大事だ。それだけでなく、埃が入りやすいに違いないし、残りのツメには余計な力がかかっているわけで、これが折れてしまったら一巻の終わり二巻発行未定な状況に陥る。てな感じで、一度気づいてしまうと余計に気が気でならなくなる。

ともかくこの状態だと微妙ーに隙間ができてしまう。何かの表紙でスルッと蓋が外れたりもする。データ保存中に外れたりしたら一大事だ。それだけでなく、埃が入りやすいに違いないし、残りのツメには余計な力がかかっているわけで、これが折れてしまったら一巻の終わり二巻発行未定な状況に陥る。てな感じで、一度気づいてしまうと余計に気が気でならなくなる。

本体側のツメなので少々ややこしい。ネットで調べれば同様の破損が多いようで、修理に出せばボディ交換となり諭吉さんと一葉さんが一人ずつ飛んでいってしまうという話だ。当然そんな金はない。

どうしたものか。先月号の追い込みの最中にいろいろ考えた。もちろん考え続けていたわけではなく、合間合間に思い出しては意気消沈しつつ対策を練っていたわけだが、折れた箇所をつらつらと眺めていて、ふと解決方法を思いついたのだった。

TACTICS

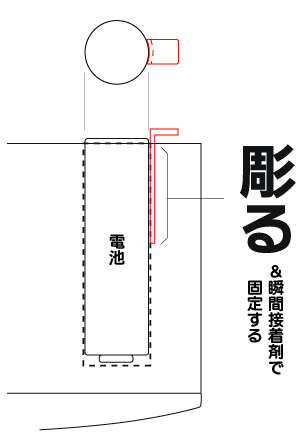

鉄板か何かでツメを作り、電池室の壁に沿わせて埋め込めばいいのではないか。

幸いなことにツメの位置は電池室のすぐそばだ。室の壁辺りからツメを出せばちょうど届きそうな感じ。薄い鉄板でツメを作り、根元の面積を大きく取って、瞬間接着剤で貼付ければ何とかなるだろう。鉄板の厚みは電池室の壁を削って吸収すればよい。

問題なのは、薄くて硬い(ツメになるような)鉄板、というのが思いつかなかったことだ。この間のねじりまんぽで使ったステン板の切り残しがあるが、こいつは柔らかすぎて使い物にならない。厚みのある鉄板を使って強度を出す手もあるだろうが、電池室の壁を削る量が増えてしまう。何かいいものはないかと考えることさらに2日、オペ中にふっと目に止まったものがアレだったのだ。

ここでダブルクリップが登場する。彼は鉄板だった。あれば不用意にくにくにやって遊んでしまいたくなるダブルクリップの靭性の高い本体部分。使えるのではないか。しかも限りなく薄い。ノギスが彼を測定したところ0.4mmという実測値を得た。

ここでダブルクリップが登場する。彼は鉄板だった。あれば不用意にくにくにやって遊んでしまいたくなるダブルクリップの靭性の高い本体部分。使えるのではないか。しかも限りなく薄い。ノギスが彼を測定したところ0.4mmという実測値を得た。

硬いということと加工しやすさとは相反する。特に電池室のカーブに沿わせて曲げること、およびツメ部分の折り曲げが可能なのかどうかに一抹の不安があったが、やらねばこちらがやられるのだ。というわけで本日、作業にかかったわけである。製作にあたっては100円ショップで大形ダブルクリップを購入しておいた(写真のもの)。材料費消費税込み105えん。5個入りだから幾らでも試行錯誤できる。

電池室の曲線に合わせて曲げる作業には工夫が要る。ペンチで曲げるなどもってのほかだ。ここは極めて原始的な方法を取った。

次にドリルの刃が登場する。彼は直径10mmの穴を開けられる大型刃であったが彼が収まるほどの大型チャンクを持つドリルがなく実際にドリル刃として使われたことはない。にもかかわず工具箱の中に入っていた理由はわからない。そのうえドリル本来の役割果たすために登場したのでもない。哀れである。

次にドリルの刃が登場する。彼は直径10mmの穴を開けられる大型刃であったが彼が収まるほどの大型チャンクを持つドリルがなく実際にドリル刃として使われたことはない。にもかかわず工具箱の中に入っていた理由はわからない。そのうえドリル本来の役割果たすために登場したのでもない。哀れである。

TACTICS

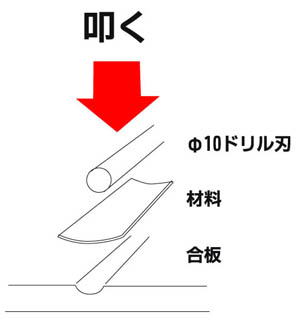

合板に溝を彫り、その上に鉄板を載せ、さらにφ10ドリルの刃を載せてハンマーで叩く。叩く叩く。いやもう叩くことしか考えられない位に叩く。そうすれば限りなくφ10に近い曲面を持つ鉄板が出来上がる。

に違いない。

ポンチ絵ではきれいな曲面を描いている合板の溝だがこんなにきれいには彫らなかった。手を抜ける所はとことん手を抜く主義のnagajisだ。

鉄板はあらかじめ大きく切り出しておかないとこの作業の時に大変な思いをする。本来ならもっとスマートなやり方なり固定法なりがあるはずなんだが手近にある道具ではこれが限界だ。

手を痛めながら叩きに叩いて曲面を得た。しかしやはり端のほうまできれいなカーブにすることは難しい。なので最もうまくいった場所を切取って使うことにする。

次の問題はツメ部分を曲げる作業だ。できるだけ曲線を保ちながら曲げるため、φ10ドリル刃と一緒に万力で挟んでハンマーで叩き曲げることにした。しかし一回目の試行では見事に失敗。素材の靭性が高すぎて、直角に曲げると折れてしまったのだった。調子に乗ってポカポカ叩いたのもいけなかった。ここはじっくり、45°曲げて、少しずらして、また45°曲げて、というような微細操作が要求される(しかも万力で)。

次の問題はツメ部分を曲げる作業だ。できるだけ曲線を保ちながら曲げるため、φ10ドリル刃と一緒に万力で挟んでハンマーで叩き曲げることにした。しかし一回目の試行では見事に失敗。素材の靭性が高すぎて、直角に曲げると折れてしまったのだった。調子に乗ってポカポカ叩いたのもいけなかった。ここはじっくり、45°曲げて、少しずらして、また45°曲げて、というような微細操作が要求される(しかも万力で)。

曲げたものを再度φ10ドリルとハンマーで整形。折り曲げた箇所はさすがにうまく曲線になってくれなかったが、サンドペーパーで磨いたり何とかしたりして、ブツが出来上がった。

この曲線を出すのにどれだけ苦労したことかブツブツ。

で、実際はこんなに長いツメは要らない。あとは現物合わせでツメの長さを合わせてやればいい。ここからが大変だ・・・。電池室の壁は恐らく1mm程度、下手に削って穴開けたりしたら元も子もなく、また取り付けたあとでツメ長過ぎた&飛び出過ぎたなんていう事態になっては目も当てられない。一日仕事を覚悟した。

・・・そのまえにちょっと合わせてみよ。と思って差し込んでみたところ。

すっぽり入ってしまった。

すっぽり入ってしまった。

曲線が思った以上に電池室にフィットしたうえ、素材が薄かったおかげで、電池と電池室の隙間にスッポリ入ってしまったのだ。しかも外れない。あわわ。

・・・待てよ。これ、このまま使えばいいんじゃね?

ザ・発想の転換。ツメを着脱可能な部品にしてしまえばいい。電池交換するたびに差し込んでツメにする。この状態、電池室と電池によってかなり強固に固定されている。要は電池蓋根元のツメに負担がかからなければ良いのだからこの程度で構わないのだ。無くしそうにも思うが電池交換なんてそうそう慌ててするものでもないだろう。

・・・というわけでイキアタリバッタリズム全開のままフィナーレへ。ツメの長さを現物当たりで調整し、しっかり閉まるような長さにして、完成した!の図。色を塗ったらいかにも当初からこの姿だったかのような錯覚を与えかねない(訳がない)

・・・というわけでイキアタリバッタリズム全開のままフィナーレへ。ツメの長さを現物当たりで調整し、しっかり閉まるような長さにして、完成した!の図。色を塗ったらいかにも当初からこの姿だったかのような錯覚を与えかねない(訳がない)

蓋を閉めた図。冒頭辺の一枚と比べていただきたい。

蓋を閉めた図。冒頭辺の一枚と比べていただきたい。

同様の症状でお悩みの方。これで直るよ。

2008-04-24 作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 地図\(^o^)/

描き切ったぜ・・・。他の原稿は一切進んでないけどな。

[独言] OFF告知

正しい意味で掲示板になっている。なおOFFには野宿参加される方がすでにある。

若桜町へは問い合わせを。今週末あるいは来週頭に資料が届くかも知れない。

戸倉の地図を取りに行くつもりでまだ行けていない。ぐずぐずしているうちに金曜日になってしまった。明日は別ルートの資料探し&原稿進めをしよう。

[独言] 次回原稿

サイト関係やOFFの件などでほとんど進められていない。湊川隧道の件はどうしようか。先生に会ってお話を伺ってきて、事情をつぶさにお教えいただいたのだけれど、あまりにつぶさ過ぎてオフレコっぽくなってしまった。個人的にはとても興味深い話で、もし同様の、例えば近代土木遺産の保存・活用を考えている自治体さん、NPOさんには参考にしていただきたい内容なのだけれども、それでは余りにターゲットが限定過ぎる。書くとすれば廢毒みたいな記事でやらないといけない。

旧橋、実はどこで行くか決めてない。少なくともパンチがあって掘り下げられるネタは少なくなってきた。漠然と、平野橋で行こうか、でも最古の逆ランガーなんて地味だよな、この間の馬場大橋に至ってはnagajisが喜んだだけで大したものにはならないしな、などと悩みつつ居る。企画継続の危機よ嗚呼。

なんて思いながら2800選を読んで、そういえば玉手橋とか大和川橋梁とか行ってたことを思い出した。季節的には前者のほうが合ってそうだし、調査報告書のコピーもあるし、一応、絵にもなる写真を撮ってある。このへんで行こうか。

ところでプチ濃の以降はどうなったでせう。

2008-04-26 作業報告 [長年日記] この日を編集

[独言] 半独言

昨晩報告を書いたあと全く眠れなくなり、かといって文書を書くほど頭が冴えないので、ダウンロードページ作成ツールを改良した。恩恵を受けるのは全くnagajis一人だけなので申し訳ないのだが、これ以上ないという位に徹底的に改良することに成功した。

いちばん大きいのはDLページのindex.php、表示させるメーッセージの差し換え機能。お知らせ表示方法を変えるとなると過去号全部を差し換えなければならないわけだが、そうするといちいちFTP接続してディレクトリたどってUPして戻ってしなければならず、これが結構面倒だ。なのでスクリプトで一発コピーできるようにした。これで緊急時にも速攻で対応できる。

かなり負荷をかけていたはずのMD5作成もスマートなものに。実は毎書き込みごとにサム作成してた。慌てて突っ込んだからなー前回。

ダウンロードページの基礎データからアンケート基礎データを作成することにも成功。ただしモジュール版phpなので100%自動化とはいかない。作っておいてDLしてUPし直して、みたいなことをしなければならない。それでも発行前の貴重な時間が30分から1時間位は節約できることだろう。

[ORJ] 真の作業報告

プチ濃の初校up。マジ書き地図まで終わらせる。デザインがいまいちなので何とかしないと。特に章扉。

[奇妙なポテンシャル] #45

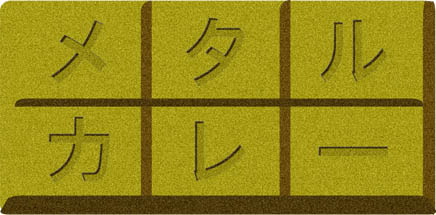

奇妙なポテンシャルについての考察というよりも青春時代の追憶といったほうがいい。かつて大阪にはメタル食品のインドカレーというカレーメーカー及びブランドが存在した。食品メーカーの名前とは思えないようなメーカー名ではあるが大阪にお住まいの諸兄にはよく知られた名前であろうと思われる。事実メタル食品はカレールー製造の濫觴でありその前身となる企業は大正年間に創業したという話も聞き及んでいる。ともかくもそのカレールーメーカーのルーにまつわる話をしたい。

私とメタル食品のカレーとの出会いははかれこれ12年も前に遡る。私が2回生の時の新歓ラン、多田のダイエーでの買い出しにおいて何気なく手にしたのがその始まりであった。いわゆる新人歓迎サイクリングの、その日の夕食のための買い出しであって、まあこの新歓ランの異常な夕食についても激しく書き及びたいところではあるのだが、かなり煩雑になるため今回は割愛する。ともかくこの日は誰言うともなくカレーを作ることになって、いつのまにか買い出し担当になってしまった私は、カレーコーナーに居並ぶ有象無象のカレーの中から、メタル食品のインドカレーを選んでしまったのだった。

パッケージは大変シンプルであった。茶色と白のストライプの箱に、カレーの写真と、ひときわ太い黄色のゴシック体で「インドカレー」。これだけだ。たった41文字、約物込み46文字で描写し尽くせてしまえる、そんなパッケージ。購買意欲なり食欲なりをそそるようなデザインでは決してない。(これが当時のパッケージのはず。ネットの力侮り難し)

にもかかわらず、私はこのカレールーに引き付けられた。うまそうとか価格が安いとかいう低次元かつ原始的な共鳴によるものではない。そのパッケージに「何かが足りない」ことが気になって仕方なかったのだ。

「デザインはいかに無駄を削り落とすかだ」と誰かに教わったように思うのだが、そうやって削り落とされた結果の、完成型としての簡素なデザインパッケージだとは到底思えなかった。むしろそれが明後日の方向へ迷走していて、何かを足さなければ商品デザインとして成立し得ないのではないかと思わせるような、別の言葉で言い表わせば「隙」のようなものがこのカレールーのパッケージにはある。駝足(ダソク)だからといって駝鳥から足を取ってしまったようなもので、確かにそれは駝鳥には違いないのだろうが、そうだと認めさせる大事な何かが欠けているような気がする。

しかも嫌らしいことに、その隙を埋める「何か」がすぐにはわからない。何かを付け加えなければ落ち着かないのは解っているのだが、その加えるべき何かとは何か、が浮かんで来ないのだ。この箱をデザインしたデザイナー氏もその「何か」がわからず途中で放棄してしまったのではないかと思わせるほどに「『何か』が足りない」。ロシア語で言う所のчтоを見つけるか、それとも1から作り直すか、そんな二者択一を見る者に迫るパッケージ。

一体何が足りないのだろう。一班の夕食賄いという大儀を忘れ、私は考え続けた。気がついた時には私はそのルーを手にしてしげしげと眺めていた。あとで思い返せばこれほど尋常ならざる商品は世の中に存在しないだろうと思う。何しろ彼は「買ってくれ」とは一言も言っていないに関わらず、私はそれを手にしてしまったのだから。

そこへたまたま、主将のイワッキー氏が通りかかった。冷静にして頭脳明晰、しかも洒落が解る男。故にわが部の主将たり得たのであろうと思うが、それはともかく彼もまた、このカレールーに興味を示したようだった。そうしてパッケージを一瞥し、悔しいかな、その明晰なる頭脳をもってして一発でその「何か」を言い当ててしまったのだった。

「なあんか足りんと思ったらインド人の顔がないんや」

(続く)

2008-04-28 淡々と作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 旧橋、プチ濃up

一気に玉手橋をup。鉛色写真を調整するのが上手くなった。プチ濃は校正を入れて章扉の修正。方向はこれでいいのだろう。か。

昼間は図書館に行っていた。アホや、大阪市立では戸倉の旧版地形図は手に入らんのだった・・・高野山も然り。総本山別院へ行かねばならぬのか。

それよりも、だ。若桜町からいただいた資料にどえりゃーことが書かれてあってだな。ドキドキして眠れなかったりする。

あとは自分の体が持ちさえすれば。独言。

天気がいいせいか、夜の冷え込みがちょっと厳しめ。セーター一枚要るな>OFF

2008-04-29 作業報告 [長年日記] この日を編集

[ORJ] 廢毒、TRDBアップ

TRDB、3Pで2MBにも満たない超ショートバージョン。手抜きではなく写真の説明をポップアップで統一してみた結果だ。周辺情報は以前の探近土でやったしね。

廢毒も前説後説を大幅にカットして記号メインにした。nagajisの余計な解説から切り離して前号分と合わせて一つにしたほうが使い勝手がいいかも知れぬ。必要とあらば作りますんでnagajisあっとthe-orj.orgへ個別にpushを。

[ORJ] 追加調査

OFF用追加調査。戸倉の全容を把握。あとは現地に行くだけだ。

沢川は昭和38年の地形図で破線道になっていることを把握したのみ。あれ、廃止はまだ後のはずだが? 違う場所を通っていたのか??? 待避線が本線の2倍以上もあるってあり得るのか?????? 等々、不明点が多い。場合によっては4日と5日を入れ替えて実施するかも知れない。

[奇妙なポテンシャル] #46

(#45からつづく)

私はイワッキー氏の言葉に涙した。なんという洞察力であろうか。例えそれがステレオタイプなものであったとしても、ターバンを巻いたインド人の顔がこのパッケージには最も相応しい。いや、このストライプにはインド人の顔が「なければならない」。ステレオタイプであるが故に成功するデザインというものもあるはずで、このパッケージは特にそんな場面であるように思えた。ともかくインド人の顔がなければならず、従って、この日のカレーもメタル食品のインドカレーでなければならなかった。そこには必然性があった。後の私とメタル食品のインドカレーとの関係を決定付けるかのような必然性が。

衝撃的な出会いによって買い物籠に放り込まれたカレールー。これだけでも非常にあり得ないものであったのだが、その晩ににもまた、印象を深める出来事があったのだ。出来事、というよりも購入した以上必然的に発見されなければならないであろうあるものとの出会い。

夜になった。食事の時間だ。おもむろに肉を切り野菜を切り、大鍋にそれらが放り込まれる。水を貼り、当時はまだまだ現役だったホエーブスで煮込み始める。夕闇に溶けていく大鍋のシルエットと、それを青黒く、時にオレンジに浮かび上がらせる整備不良のブスの炎。滾る水を眺めつつ、ルー投入の頃合を見計らう。

そろそろいいだろう。おっと、そういえばルーを切るのを忘れていた。この時になって始めてパッケージを開封する。中身はプラ・ケースではない。アルミ袋に包まれたブロックだ。あれ、珍しいな、こういうのもあるんだと思ったのも束の間、開けた袋から顔を出したルーには、カレールーの裏には、こう刻印されていたのである。

割りやすいよう6つの区画に分けられたルーの区画区画に「メ」「タ」「ル「カ」「レ」「ー」と刻印されている。太くもなく細くもなく、きわめて明瞭なエッジを描いて、刻まれている。メタル。かつカレー。それは「煮込めるものなら煮込んでみろ」という挑戦状のように−−−一瞬だけ−−−思えて、手が止まったのを覚えている。食品に文字を刻む、という例はグリコのプッチンプリンの例を挙げるまでもなく普遍的なものではあるが、カレールーという、姿形を留めることのない食品に対してそれがなされているという所に、侘び寂びを感じたりもした。

続いて訪れる無言のクエッション・タイム。なぜ「メタル」「カレー」なのか。よく考えてみれば「メタル」+「カレー」であって会社名を表すものでもルーの区別を示したものでもない。なぜ「インド」+「カレー」ではなかったのか。もっと刻むべき言葉があるのではないか。上半分を入れるとルーの粘度が変わるという仕掛けかも知れない、と思ったが箱にはそんなことが書かれていない。いやいや、鉄分が多く含まれている可能性がある。語感からしてランタンセリウムプラセオジム辺りのレア・メタルが入っていそうな塩梅じゃないか。

はっと我に返った。このルーを煮込んでしまうのは、惜しい。そう思った。けれどもそれは叶わぬ思いだ。目の前には煮えたぎる肉と野菜たち、そして腹を空かせている班員が待っている。このままおもむろにパッケージへ戻し遁走したりしようものなら何をされるかわかったものでなく、それ以上に異常行動はマークされがちな新歓ランの最中である(その理由を説明しようとするとさらに長くなるので割愛する)。何事もなかったかのように鍋に投入するほか、取れる行動はない。

暗闇のなかでの出来事であったため、刻印の齎した衝撃は私一人が独占する結果となり、その結果として一人のメタル食品のインドカレールーマニアが誕生することとなった。そうして事あるごとに(すなわちカレーを作る時はいつも)メタル食品のインドカレーを購入してしまうような、そんなルーマニアだ。

ただし、ここで断っておかなければならないことは、それほど旨いカレーではなかった、ということだ。肉や野菜その他の塩梅を調節して「味」を出さなければボンカレー以下の味となる。時たま自炊し時たまカレーを作る程度の大学生に作らせれば間違いなく失敗する類いのカレールーである。それはそれで玄人向けという評価をすることもできるだろうが、まさにそういう大学生であった私は玄人にはなれなかった。

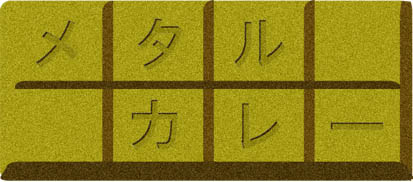

メタル食品のインドカレールーの奥深さはこれだけで終わるようなものではない。最初に出会ったルーは「大」パッケージであったのだが、のちに10皿分相当の「小」パッケージがあることを知った。しかも、裏はこうなっていたのだった。

10皿分と断っておきながら8等分した挙げ句にアンチシンメトリック。ギリシャの昔から左右対称=神の象徴であったことと考え合わせれば、神をも恐れぬ所行のカレーという他ない。ちなみにパッケージ裏には「海の向こうのインドのカレー」というキャッチフレーズが書かれてあった。韻が似ていなくもない。

_ たかたか [採用されてますね > すらど 個人的には柏書房等で復刻されているドイツ式の迅速測図ではなく 彩色のフランス式の方であるというのが大きいです。 枠外イラストもちゃんと見られるのかな? サンプル1枚..]

_ nagajis [ギャッ]