録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2020-07-01 [長年日記] この日を編集

[独言] 湖国を歩く

雄琴の工場跡を見に行って、まだ時間があるとわかったときに取った行動は「安土に行く」だった。安土城跡の百々橋のたもとに初めて見る煉瓦刻印があると聞いていて、その写真もいただいていたのだが、まだ確認ができていなかった。それを思い出したんだ。

それで安土駅に降り立ったのは17時前。百々橋に着いたのが17:25。確認したけれども記憶のものが見つからなくて、せっかくここまで来たのだからと滋賀県道元標を撮りに行くことを思いついた。超行き当たりばったりである。確認できていたやつの最寄りは能登川福堂町の県道192号の起点のもの。そこまで何キロあるかなど考えず、歩き出した。

琵琶湖岸の水田地帯をゆくのはとても寂しい。見渡す限りの水田の中をぽっくりぽっくり歩いて行かなければならぬ。寺田先生などはこんな水田地帯が嫌いだったそうで、自分も子供の頃は興味の対象外であったし、今でも歩けば無聊感にさいなまれる。けれどもこの歳になってようやく無心に歩いてゆくことに耐性ができたようである。

大同川のほとりに出て、目的地の福堂が見えた時、昔からほとんど変わっていない眺めなのだろうなと直感的に思った。果てしなく広がる耕作地の中にオアシスのようにして所在する在所。ひときわ目立つ大きな入母屋屋根はお寺に違いなかった。その屋根が集落を圧して風景の重心になっている。茫漠とした水田地点の中だから、わざと目につくように、拠り所となるように、それを建てたのかも知れないと思った。

そんな寺院を取り囲むように家々が集まっている。現地では思わなかったが、集落遠景を思い出した時にかの入母屋大屋根が「合」の字のごとくに浮かんできて、なるほど人々はここに合しておるなあと思ったりした。集落の中心に抜きん出て高い合屋根が鎮座している光景は、どこだったか忘れてしまったが、同じ道行きの道すがらで見た気がする。この辺りでは普遍的な集落様式なのかもしれない。

そこから能登川駅まで行き、さらに何キロか歩いて202号、203号の元標も得てきた。能登川駅に着いたのは20時半過ぎだった。たっぷり三時間は歩いた計算。さっきコースを測ってみたら13kmと出た。よく歩けたものだと思い、歩けるまでに治った右足に感謝を覚える。しかし足裏のタコは未だ治らない。

2020-07-05 [長年日記] この日を編集

[独言] 都知事選@NHKラジオ第一

20:00直前「出口調査や期日前投票の結果などから独自に当確情報を出すことがあります」

20:00時報

20:00~都知事選速報「小池百合子氏の当選確実となりました」

という瞬殺の流れでワロタ。誰もが認める有能な人物がいるということは良いことである。

2020-07-07 [長年日記] この日を編集

[奇妙なポテンシャル] また福知山線

原稿の最終段階になって気づいたことを確認するために。雨の中。

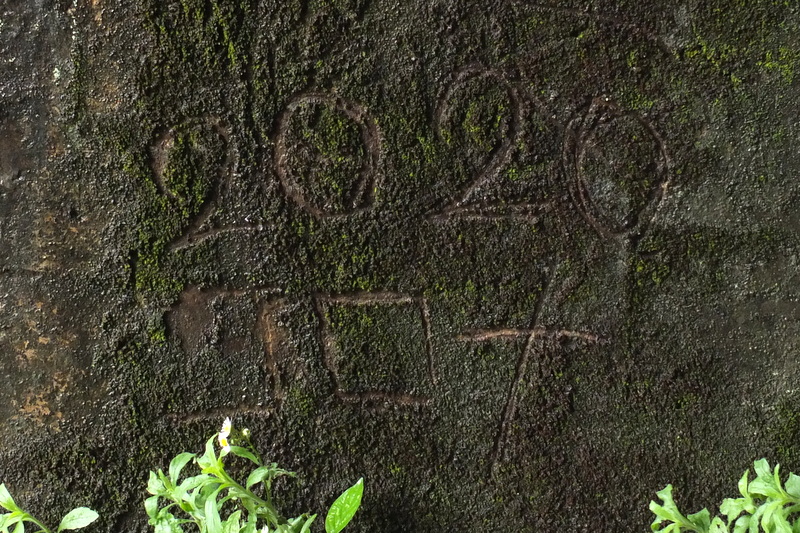

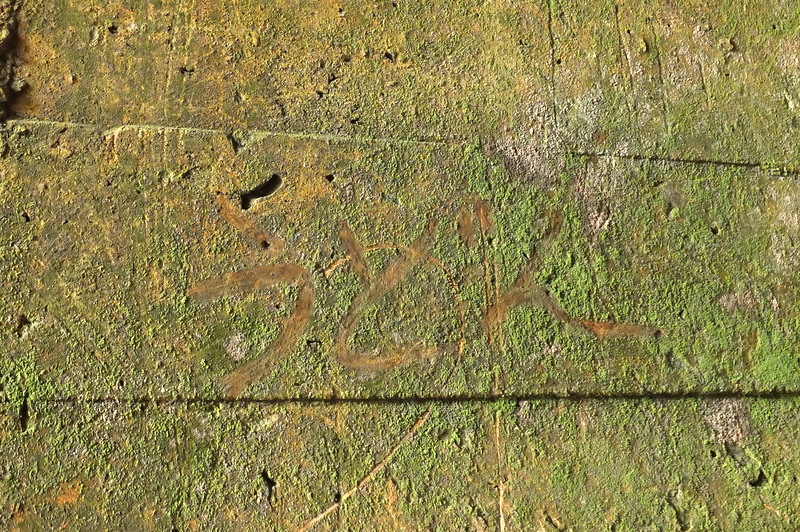

何度行っても行くたびに何かしらの発見があるのでうれしい。例えばこの路線にマリオが潜んでいるのを発見したりとか、

北山第一トンネルに落書きがいっぱいあることに気づいたりとか。

落書きを取り上げるのは主義に反するのだけれども、ある意味時事的なものであり2020年という災厄続きの年を後世に伝えるものになるかも知れないと思うので掲げてみる。にしても落書き者は何故これを落書こうと思ったのだろうか。世界を動揺させた大事件を記録したいという欲求がそうさせたのか。キリズシのトンネルみたように。しかし王政復古→トンネル作ったれというような飛躍精神のかけらもなく余りに直截的で頭を使っていないことが明らかな落書きである。

多少は共感しないでもないがしかしだからといって落書き行為を認めるつもりはない。落書き者は高倉岩から飛び降りてお亡くなりになるべきである。

最も謎なのがこれ。うなじにぼんのくぼと書いてあるような突き抜けた突飛感にポテンシャルを感じた。思いもよらない事象の発生、予想を裏切る展開に人は笑いの感情を惹起せられる---例えばびっくり箱が予定通りに動作しなかった時とか花火が尻すぼみに消えたりした時とかに---、と寺田先生が言っていた。そういう意味では正統な笑いであると言えるかも知れないが、私はむしろ奇妙なポテンシャルをこの三文字に見出した。笑いでも苦笑いでもアルカイックスマイルでもない頬の緩み、しかし眉間には皺が縒っているような。

だからといって落書きを容認したりはしない。落書き者は直ちに讃岐饂飩で首を吊って果てるべきである。

[独言][隧] 北山未成トンネル

行った甲斐があって妄想が確信になった。トンネルの正体見たり既定線。T11に北山第一が作られた時の失敗作ではなくて、阪鶴鉄道が作りかけたものであると考えたほうが辻褄が合う。その辻褄合わせに必要なピースを今度提供する。

[独言][煉瓦] 溝滝尾の壁

もう一つ確認したかったこと。溝滝尾トンネルの手前にある、路線唯一の煉瓦造の擁壁。この煉瓦の規格を確認したかった。溝滝尾や北山の煉瓦はアーチ部分にしか使われていないので寸法を測れない。この壁が唯一測れる位置にある。山陽形だった。これも非常に意味がある。

雨の中寸法を測っているうちに、この壁がフランス積みで積まれていることに気づいた。これもまた興味深い事実である。こんなどうでもい壁にフランス積みを採用しているというのはフランス積みが化粧積みだという通説に疑義を投げつける事実である。こんなところ飾っても仕方ないだろう。要はこの壁、煉瓦が余ったから使っといたというだけで、一種の笑い積みというべき手慰みであったのではないか。

やはり、インチメジャーはあったほうがいい。ミリで測ると67〜72mmの変動を魅せつけられて心許なくなるが、インチメジャーを当てれば2−3/4inchで規格化した煉瓦であること―――1/4インチ量子化されていることが一目瞭然でわかる。

何だったか……同じ面積の壁を作る時、フランス積みのほうがイギリス積みよりも煉瓦使用量が少ないという記述を読んだことがある。本当だろうか。壁の体積が一緒なら使用数も一緒なのではないか。

↑は焼過煉瓦による表積みの話であった。

[独言] アマビエよりも角大師のほうがいい

T/O。どこかジスオに通じるところがあり親近感すら感じられる。

[独言] Oh...

ニュースで「久大線」って書かれていたから「知らん間に格下げされとったんか」と焦った。そんなことはなかった。

この感情、この感覚が、やがてクレーマーへと発展していく種子なのだろうと思う。自制しなければならない。

2020-07-10 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] フランス積みの利点

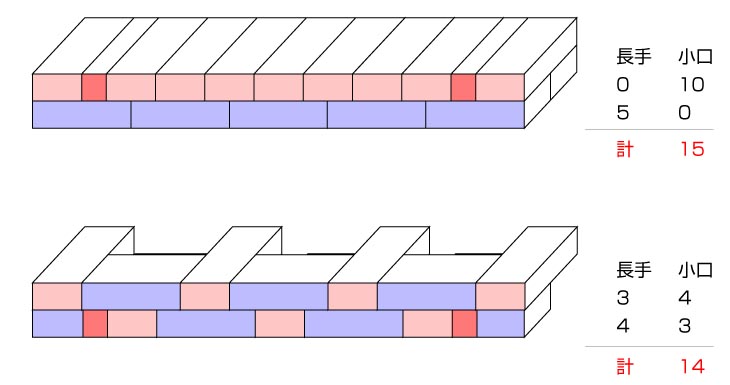

この間書いていた、イギリス積みとフランス積みで数が違うという話。

確かに数が違う。フランス積みはイギリス積みに比べて壁の表に現れる煉瓦の数が少なくて済む。長手5個・2段分で比較すると1個しか違わないけれども、一坪あたりなら約40本違うことになる(と『建築工事設計便覧』(大泉竜之輔編、建築書院、1897) には書いてある)。

表に見える煉瓦の数が少なくて済むということは、表積み用の良質な煉瓦が少なくて済むということだ。それだけでも経費削減になるし、色目を揃えやすくもあるだろう。また煉瓦は輸送する時に角を欠いてしまいやすかった。角の欠けていない良質な煉瓦、というとますます限られてしまうのではないか。

初期の煉瓦建築にフランス積みが採用されることが多かったというのは、実はこのへんに起因してたんじゃないか、とか思ったりしてみた。焼成技術が未熟で良質の煉瓦を多数揃えることが難しかったので、表張り用の良質の煉瓦の数を抑えるためにフランス積みを採用したという事例が皆無でもなかったのではないか。

M21中村達太郎『建築学階梯 巻之上』では見た目の良さでフランス積みが採用される的なことを書いている。そのかわり芋目地が出来ルので強度が云々。ほぼ同じ頃の滝大吉の『建築学講義録』ではもっともっと詳しく説いてくれているが枚数節約のことはない(半枡に安い煉瓦を使う輩がいるのでしっかり監督せなあかんとは書いてあるが)。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945255/81

結構いい洞察じゃね?と思ったりしたのだが、一坪で高々40個しか変わらないのであればそれほど影響しないかもしれない。桁行30尺、梁行20尺の平屋建なら4辺100尺=16.6間、まあ1間高としておいて16.6*40=664個。千個も変わるまい。M30で千個10円内外。

いずれにしても数節約して得するのは請負の側であるだろうから(本来なら高価な煉瓦を使わなければならないところの数を節約できるわけで浮いた分は請負側の儲けになる)、仕方書に指定されていなければ請負の都合で勝手にフランス積みにしちゃったなんてこともあったんじゃないかと想像する。『建築学講義録』を読んでいるとそういう詐術が罷り通っていた時代があったように見えて仕方ない。

2020-07-12 [長年日記] この日を編集

[げ] 5万字突破

と思ったらCRLF込みだった。そもそも文字数が多いからといって何の自慢にも評価にもならない。読むのが大変なだけである。

[奇妙なポテンシャル] ぼっくり

他意も比喩も当て擦りもない話。

焼けぼっくい

と

松ぼっくり

が渾然一体となって

焼けぼっくり

になってしまうことが時々ある。そのたびに焼けた松ぼっくりを思い、ああ発芽する、とか思ってしまう。松ぼっくりに火がついたような天恵である。

2020-07-13 [長年日記] この日を編集

[げ] 福知山線の未成トンネル

終わると寂しい。何も残ってないように思えてしまう。

毎度のことながらもっとスムーズにならないかなと思う。特に考察。わかったことを書き漏らすのが嫌で何やらかんやら詰め込み過ぎた気もする。削岩機のせいで未成になったのではないという結論に至るまでが、北山未成トンネルの導坑のごとくに右往左往している気がする。船坂第二の掘削速度の下りは要らんかもしれん。

ここ、船坂第二の掘削スピードで掘った場合に666日かかるという流れで書こうとしたけれど−−−高性能の削岩機でこんだけだからそれ以前のではもっと遅い云々−−−それって尺寸をインチで測ろうとするようなまだるっこさがあって明確な答えにならないと気付き、だったら大畠トンネルのスピードで計算すればと考え直してそうしたが、結局薬局大冒険、岩質の違いとか圧縮空気圧とかで厳密に同じなわけがなく、うーむ、になるわけである。ただ削岩機による掘削がどんな感じなのかのイメージを掴んでほしくて残した。自分自身それが足りてなかったし。

相当長々と書いたつもりだったのに、出来上がってみると「なんだかなあ」という感じがするのは、毎度のことながら落ち込む。長く保持しすぎたのかも知れない。

後悔するくらいなら最初からそうならんように書けば宜しかろう。それはわかっている。わかって書いて落胆して、また努力して、落胆してを何年も繰り返している。悔しいから投げ出しもせずやり続けているのだろう。その姿勢は褒めてやりたいが進歩が見られないのはちょっとどころではない不信感。

1日に1.5mも進まないような速度で1kmのトンネルを掘るなんて、導坑掘削だけで666日もかかるのだから、完成まで2年3年はかかって当たり前。この時間と手間を本当の意味で理解することはできないだろうと思う。完成してしまえばものの数分で通り抜けられてしまうものになり、心を留める暇もない。北山未成トンネルだってあれだけ掘るのに何ヶ月かかったことか。その間に投じられた労力はいかばかりか。間違っても弄ぶ対象にはできないなと改めて思う。そういう手間と時間がかかるから竪坑掘って数カ所で掘削なんてやってもペイしたんだろう。前山もじつはシャフトを設けてたんじゃないかと思ってみたり。今でもぽつんとJR所有地があったり境界石が残っていたりしたら面白いのになあと妄想したりもしているが、妄想に過ぎないので記事には入れてない。

すべて手掘りの加太トンネルは掘削速度三尺/日。あそこはシャフト採用で確か2年くらいで終わらせている。第一船坂なんてシャフト3本だからな、すごいな。

2020-07-15 [長年日記] この日を編集

[独言][ORJ] 喪失感パネエなあ。

終えてしまえばもう何ということもない。また一つ積み上がったガラクタの山。読めばきっと書き直したくなるに違いなくて、というより読み直す暇もなくて、また次のを書かなければならないという切迫感だけが残る。そう思ってしまうのがまずいけないのだろうな。

今はまだネタがあるからいいのだが、これで書くことが尽きたらどうしようと戦々恐々としている。かといって書かなくなってしまったらますます存在理由がなくなってしまうのでな。生きるために書いているのではなく書くために生きているようなものだから。まあnagajisだけの都合だが。

今回は前号を終えた直後から書き始めて1日余裕をもって終えられた。本来ならこういうペースでやらないといけないのだろう。でないとTUKAさんが大変だ。しかし調べ物とか次のネタのこととか煉瓦とかやっているとどうしても前半は休みたくなる。ちびりちびり書いて調べてしていくしかないか。原稿書きやpdf作りで休みが丸ごと潰れるのはかえって非効率だし自分自身もしんどい。

2020-07-19 [長年日記] この日を編集

[既出] 湖北

湖北には音がなかった。機械の唸る音も無粋なエンジン音も室外機の音も無い。それにふと気づいて耳を澄ませていると、遠くで微かに鳴くセミの声。鳶のピーヒョロロ。チチチッチチッと鳴き渡る名称不明の鳥たちのさざめき。葉ずれの音はしなかった、そもそも風が吹いていないから。そういった音はあるのだが、無音といっていいほどに静かだった。

この静寂を経験するために来たのかも知れないと思った。自然の音だけの環境に身を置きたくて旅をするのかも知れないと思った。

考えてみれば当たり前なのだが、琵琶湖には波が立たないのだった。波打ち際はチャプチャプというささめくような音しかしない。高知の浜で感じたような体躯に沁みるような動的感覚は起こらない。静かに水面が揺れているだけ。それが湖国の水風景なのだと、この歳になって初めて気がついた。自転車で走っているばかりでは気づけない、本当の湖国。

2020-07-20 [長年日記] この日を編集

[独言] 置いて行かれるひと

外食の時に料理の写真を撮らないのはマナー違反、という話があって、何を馬鹿なことをゆうておるか豚珍館め即席蝿めと罵ってみたものだが、それに対するコメントが擁護論ばかりであったのでますます驚いたことだった。曰く店側は写真を撮って貰えるように一生懸命盛り付けしたのだから写真に残さないのは失礼だと。

自分の意見と異なる意見に目鯨を立てる気はないのだが、異なる意見がいつのまにか常識のような扱いにされている現状を知ると危機感に似た感情を覚えずにはいられない。自分が望まない方向に世の中が進んでいることをまざまざと見せ付けられたような思い。戦時中に反戦の思いを抱いていた人が感じていたに違いない絶望感。

この間も、広島だったかで小学校の先生が生徒を引率して増水した川を見に行ったことが咎められていた。何故咎められなければならないのか。むしろ賞賛されるべきではないか−−−賞賛は行き過ぎだとしても非難される筋合いのないことではないかと思った。これくらいの雨が降ればこれくらいの増水をするという自然の道理、増水した川がどれほど恐ろしいものであるかを現物で学ぶことのできるよい機会ではないか。しかも先生という引率者兼解説者兼監視者がついている状況でだ。子供だけで見に行けば「コエー」「スゲー」だけで終わるだろうし、ちょけた奴が足を突っ込んで流されて死亡、などという無意味な犠牲も出るかも知れない。そういうのを抑制しながら自然の恐ろしさを学び、畏怖の念を抱き、ならばこういう時どうすればよいか(どう判断すればよいか)を教わるまたとない機会ではあるまいか。この経験が数年後数十年後の自分を助けるものになるはずなのだ。一見安全そうに見える堤防が洗掘され破堤するかも知れないことを教わったりすることもできたのではないか。無論先生も(このクレーマー体質なご時世故)あとで糾弾される可能性に思い及ばなかったはずはない。それでも敢えて引率して見せたのは賞賛に値する教育行動ではないか。

てなことを思ったのだけれども、やっぱり非難の声ばかりで、通り一辺倒なそれに辟易した。「見せたいんだったら一人で行って動画撮って見せればいい」などという輩もいて哀れだった。安全な場所でぬくぬくとしつつ平面なディスプレイに映し出される画を見たところで、真の「危険」がわかるはずがない。ただのこわい画像でしかない。ごうごうどろどろと流れる水の音、それによって押し流されていく岩がたてるくぐもった響き、泥水特有の匂い、とりまく環境の湿気た空気、暑さ。そういうのを感じたことのない人間が例の河原の川流れのような悲喜劇を起こす。動画でいい抔と宣う御仁はきっとストビューさえあれば旅行なんて要らないと思っているに違いなく、哀れを通り越して人間存在の終焉を思わせ心胆寒くなる思いがする。

そういう、自分とは異なる意見に対し、文句を言うのはたいへん簡単なことで、下策の下と心得ているつもりである。なんならむしろそういう大多数意見に迎合できない自分を呪う気もある。迎合しないつもりで居ても、結局は合流しなければならなくなることもある。本来ならそうあるべきだろうとも思う。けれども、特に昨今、どう頑張っても迎合できない(迎合したくない)と思うような大多数意見が次から次へと現れている気がしている。外出する時はマスクをしなければならないとか、web会議で上座が設定できないと不安とか、レジ袋有料化に腹を立てて店員を殴るとか。最後のは大多数の意見ではないが。

キャッチアップ能力の限界を感じる。固陋な古老になり始めているのかも知れないという不安がある。歳を取ることへの不安ではなく、新しい状況への適応能力が天井を衝いてしまったのではないかという不安だ。思考はつねに新鮮で柔軟でありたい。移りゆく世の中をいつまでも観察し続けていたい。そのためにはある程度世の中に付いていかなければならぬ。それができなくなりつつあることが怖い。それは自己の確立した証拠よ、と敢えて誤読して誤魔化しても良からんずらんが、そんな妥協こそ固執の経始点であり引き返せなくなるゼロ・ポイントではあるまいかと思う。

最近やっと岩波新書の近現代史シリーズを通して読んだ。通説として学んでいたこと、その時代に抱いていたイメージが、ことごとくひっくり返された思いがする。江戸期の一揆と明治期の一揆がまるで全然別物であったこととか、明治政府がずいぶんと自分都合で書き換えたところがあるとか、戦後が必ずしも1945年を境にパッと変わったわけでないこととか、押し付けられた憲法ではなかったこととか。これが真実!真実を知った!とは思わないが、抱えていた固定概念にヒビを入れ、疑いを差し挟む余地ができたことは嬉しく思う。

さらに色々を学んで、自ら割って再構築する作業が必要。それがしたいがために道路を探求したり煉瓦を拾い集めたりしてきたのかも知れぬ、と色々すっ飛ばして思う。技術や産業の歴史は、政治や外交の話ほどイデオロジカル?でないし、誇張したり歪曲したりする必要が乏しいから、とりあえずは鵜呑みにして信じておける。その側面から見た日本は思想史ほどややこしくない。要は自分が生まれたこの国が、どんなふうにしてできあがり、どんなふうに「今」に繋がっているのか、自分がどんな地平の上に立っているのかを把握して、安心したいだけなのである。把握して何か新しいことをしようという気はない。わかりたいだけなのである。そこがnagajisの弱さである。

2020-07-21 [長年日記] この日を編集

[独言] 浅間山荘事件

浅間山荘事件をリアルタイムで見たという記憶があって、どうもおかしい。自分が生まれる3年も前の事件なのに。

膠着状態の現場を一日中報道していたこととか、鉄球が思いの外活躍しなくて(もっとどかどか毀れていくものだとばかり思っていたがそんなことはなく)まどろっこしい感じがしたこととか、妙に覚えている気がするのだが。子供の頃流行していた「決定的瞬間」テレビ系でやっていたのを生放送として偽記憶に刷り込んだのだろうか。

地下鉄サリン事件の時は寮だったうそつけ、阪神淡路の年じゃねーか。どこか対岸の火事という印象で淡くしか覚えていない。それよりもSanta feが発売されたことのほうが大騒動だった気がする。先輩が新聞広告を掲げて行進していた。

雲仙普賢岳が噴火したのは修学旅行の帰りがけ。帰宅後に知ったが妙に恐ろしかった。

阪神大震災は炬燵の中だった。炬燵の中で寝ていたら激震に見舞われ飲みかけのみそ汁がひっくり返り本棚が倒れしっちゃかめっちゃかになった。建物に押しつぶされることはなかった。それより歯が痛くてどうしようもなかった気がする。

東日本大震災は三重の熊野街道ねじりまんぽ橋を調査中に。帰りの車でラジオを聞きながら帰ったが被害の大きさに呆然としたのか誰も終始無言であった。

そういう大事件の記憶と同列に浅間山荘事件がある不思議。

2020-07-23 [長年日記] この日を編集

[独言] うむ。

何があってもなかっても。何もない一日をさみしいと思わず何もない一日と認識するのみのがよい。

大阪でもどんどん罹患者が増えている。一時期の落ち着きは何だったのか。そうして相変わらず無縁な私。この世の中のどこで流行しているのかという気がする。夜のお店にも満員電車にも縁のない私。

最近らじるらじるで更級日記の解説を聞くのがマイブーム。あの手の古典文学は高校の時に問題で断片的に読む程度だった。勉強する対象みたいな印象。感情移入のできないどこか遠くの国のおはなし、みたいな印象。でも、懇切丁寧な解説のおかげで作者の意図とか機微とかが知れてなるほどなるほどと頷いてばかり。女性が月を見るのは不吉とされていたとか、月光に照らされるのはよくないことと考えられていたとか、ここは源氏物語のどこそこの条をモチーフにしてるとか、そういう背景を知っていて初めて趣がよくわかるものなのだと知った。はしるはしる。

藤原孝季女って今で言う喪女だよね、ワナビーな女オタクだよね。うんうん。たぶん一億万回以上言われていることだろうけれど。でもまあ後には結婚して子供もできて普通の人生を歩めるようなのでよかったじゃないか。

時系列を整えれば、いまの日本人は平安時代の人間とあんま変わんないってことになりそうであるが、楽して生きたいとか空想の世界に生きるとかは人間という生き物に普遍の性質であって、千年万年経っても変わらないのかも知れない。そう願いながらそのように生きることができないのも。

何のために生きているのかを考え始めると最終的には闇に呑まれてしまいがちなので、何をして生きれば自分は満足か、を考えるようにしている。何をしたら楽しいか、ではなくて。楽しいことを追求するのも行き先は崖だ。崖の上だったり崖の下だったりで結局は行き止まる。その崖をよじ登ったり這い降りたりするのもいいかも知れぬが大変だ。それに費やす時間があったらもっと他のことに使いたい。

[納得がいかない] 可能性

「マスクをしなければ罹患する可能性があります」

「マスク着用によって熱中症にかかる可能性があります」

「可能性」。どうもあまり好きになれない言葉。間違ってはいないが免罪符か何かのようになっていないかと思う。そりゃ、可能性はゼロにはならない。全く安全、心配いらないとは言えない。そうなることが起こり得ることに思いも及ばないひとに対する注意喚起にはなる。なるだろうけれども、なんかもやもやする。

「ORJが爆売れする可能性がある」。文法的日本語的には間違いじゃない。だがその可能性は限りなく限りなく小さい。九十九里浜のどこかに落としたピアスの片方を見つけるくらい小さくて、ほとんどゼロとみなしてよい。だがゼロと言い切るには寂しいので「可能性がある」と言っておく。そんな使い方が世の中に横行している気がする。

そうして人は「可能性がある」の部分を、誇大解釈なのか意図的なのか、はたまた無知の賜物なのか、無視しがち。「マスクをしなければ罹患する」「マスク着用によって熱中症にかかる」と理解する。1/10000の可能性に一万をかけて1にしてしまう。よってマスクをしなければ不安になる。旅に出なくなる。どころか、他所から来た人を病原菌扱いして忌避する。そのくせ世の中は後藤トラベルである。

GoToトラベルという発想自体は悪くないと思う。そうでもしなければ地方が死ぬからだ。可能性はあくまで可能性であって必然ではないと、きちんと理解している人の発想の所産である。そうしてそれと「一般」の解釈は合わない。噛み合うはずがない。

仮にすべての可能性を数字で示すことができたとしても、例えば0.001%の確率で罹患すると言うことができたとしても、わずかでも可能性がある限り、それは100%にされてしまいがち。人が賢くなり、さまざまな想像ができるようになり、起こり得ることをあれこれと列挙できるようになればなるほど、可能性に縛られることになる。雨に濡れたら風邪を引くとは思われていなかった。体温を奪われ自律神経が乱れているときに病原菌を得て風邪をひくことがある、と考えられるようになって初めて「雨に濡れると風邪を引く」ことになる。故に昔の人は雨に濡れても平気だった。その後の対処法を知っている。

トイレットペーパーが品薄になる可能性があるから買い溜めをする。隣国に侵略される可能性があるから武装する。将来の一大消費地になる可能性のある地域が他所の国に取られてしまう可能性があるからこっちから戦争を仕掛けてやる。みな、可能性に踊らされている。

可能性にゼロを乗算する回路でもあればいいのに。除算してundefinedでもいいんだけれど。後者のほうがいいかな。

2020-07-25 [長年日記] この日を編集

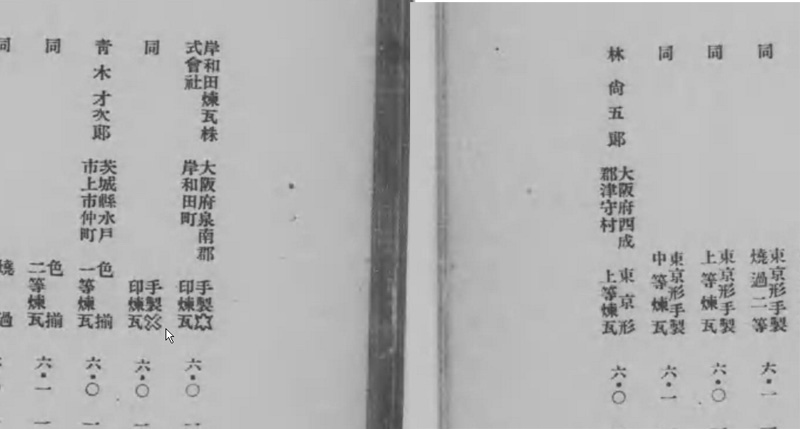

[資] 『東京大正博覧会審査報告 3巻』第109類 煉瓦・耐火物 (大正3年開催・5年発行)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/954708/222

大正3年に行なわれた東京大正博覧会の出品審査報告。「■」の漢字がぼやけててどうしても読めなかった。恐らくヒビとか疵とかいう意味の語だと思う。

それよりもだ、岸和田煉瓦株式会社の出品になっている「手製✡印煉瓦」が非常に怪しい。これはその前の林尚五郎(津守煉瓦製造所)のとデータが入れ子になっているんじゃないか。そうでないと儂が困る。

ページ跨いでるし、そういう間違いをしていそうである。名称と外観が林尚五郎と岸和田煉瓦で入れ替わっているはず。だいいち大正期で岸和田煉瓦が機械成形を出品していないわけがないだろう。

東京の煉瓦がことごとく「断面は均一にして」で、その割に耐圧力が小さいのが興味深い。夾雑物の有無は強度にあまり関係がないらしい。土なんだろうな。舞鶴要塞の煉瓦もどちらかといえば東京風味だった。均質な割に脆い煉瓦。

色目の違いも結構はっきりしている。文中の色は「Klincksieck Valette ノ Code des couleurs ニ拠レリ」とあるので今でも再現?確認?できるかもしれない。これのことかしら。https://www.amazon.co.jp/Couleurs-Naturalistes-Artistes-Commerants-Industriels/dp/114528860X

| 出品者 | 出品者住所 | 出品名 | 大さ(単位糎) | 外観 | 摂氏120度乾燥物重量(瓦) | 吸水率(%) | 耐圧強 | |||

| 厚 | 横 | 長 | 亀裂(瓩) | 崩壊(瓩) | ||||||

| 北海道炭礦汽船会社 | 北海道野幌煉瓦製造所 | 黒 | 5.8 | 10.8 | 22.4 | 機械製にして表面の各部は熔化して濃赤橙赤となり側面は光沢を生ぜり微少の裂罅ありて叩けば金属音を発す断面均一なり | 2528 | 6.3 | 440 | 440 |

| 戸田鶴次郎 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 一等鼻黒 | 6.3 | 10.5 | 22.8 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■[ヒビ?]にして叩けば堅音を発す内部は均一にして砂粒細かし | 2613 | 13.6 | 99 | 135 |

| 中澤小二郎 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 鼻黒壹等 | 6.4 | 10.7 | 23 | 右に同じと雖叩けば其音低し | 2503 | 17.4 | 40 | 43 |

| 同 | (同) | 鼻黒二等 | 6.3 | 10.9 | 23 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば濁音を発し断面は均一にして砂粒細かきも微細の空虚を含む | 2474 | 17.6 | 45 | 46 |

| 光川秀孝 | 東京市神田区花房町 | 鼻黒 | 6.1 | 10.8 | 22.8 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かきも小豆大の空虚を含む | 2687 | 12.8 | 158 | 163 |

| 千葉吉太郎 | 東京市本所区千歳町 | 鼻黒 | 6.1 | 10.3 | 22.5 | 手製にして小口は光沢なき濃赤橙色なり無■にして叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かきも粟大の空虚諸所に散在す | 2522 | 10.7 | 139 | 189 |

| 山本要蔵 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 鼻黒一等甲 | 6 | 10.5 | 21.8 | 手製にして小口は濃赤橙色なり無■にして叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2445 | 11.9 | 115 | 118 |

| 同 | (同) | 鼻黒一等乙 | 6.1 | 10.5 | 22.2 | 手製にして小口は光沢なく稍褪化せる濃赤橙色なり無■にして叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2533 | 13.3 | 84 | 112 |

| 齋藤要蔵 | 東京府北豊島郡王子町字豊島 | 一等鼻黒 | 6.4 | 10.5 | 22.2 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば濁音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2475 | 14.2 | 63 | 64 |

| 同 | (同) | 二等鼻黒 | 6.1 | 10.4 | 22.2 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば金属音を発し断面は砂粒細かきも(蚕?)豆大に粒土となり密著せざる所あり | 2453 | 11.9 | 163 | 194 |

| 同 | (同) | 三等鼻黒 | 6 | 10.6 | 22 | 手製にして小口は稍褪化せる濃赤橙色なり光沢なく無■にして叩けば其音高く断面均一にして砂粒細かし | 2414 | 12.5 | 150 | 176 |

| 北海道炭礦汽船会社 | 北海道野幌煉瓦製造所 | 並赤 | 5.9 | 11.1 | 22.6 | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして焼占まり叩けば金属音を発し断面は均一にして石粒を混在す | 2529 | 13.1 | 176 | 247 |

| 戸田鶴次郎 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 一等上焼過 | 6.1 | 10.5 | 22.2 | 手製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば其音高く断面均一にして砂粒細かし | 2517 | 12.8 | 148 | 234 |

| 同 | (同) | 二等上焼過 | 5.9 | 10.8 | 22.4 | 手製にして均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2436 | 14.8 | 180 | 189 |

| 同 | (同) | 極上煉瓦石 | 6 | 10.9 | 22.8 | 手製にして色は不均一なる橙色なり無■にして叩けば其音濁断面は均一にして砂粒細かし | 2395 | 18.4 | 59 | 65 |

| 千葉吉太郎 | 東京市本所区千歳町 | 上焼過 | 6.1 | 10.7 | 22.3 | 手製にして色は不均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占まり叩けば金属音を発し断面は砂粒細かし微細なる空孔を散在す | 2544 | 16.1 | 154 | 160 |

| 齋藤松司 | 東京市京橋区大川端町稲荷河岸 | 焼過一等 | 6.1 | 10.8 | 22.1 | 機械製にして均一なる暗橙赤なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2494 | 13.2 | 119 | 187 |

| 同 | (同) | 焼過二等 | 6 | 10.8 | 22.1 | 右に同じと雖も色は均一ならず | 2489 | 14 | 92 | 186 |

| 同 | (同) | 並焼一等 | 6.1 | 11 | 22.4 | 機械製にして不均一なる橙色なり無■にして叩けば其法音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2459 | 16.6 | 64 | 114 |

| 同 | (同) | 並焼二等 | 6.1 | 11 | 22.4 | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2442 | 17 | 134 | 140 |

| 齋藤要蔵 | 東京府北豊島郡王子町字豊島 | 撰焼過 | 5.8 | 10.7 | 21.8 | 手製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2471 | 10.5 | 196 | 209 |

| 同 | (同) | 上焼過 | 5.9 | 10.7 | 22.2 | 右に同じ | 2443 | 13.5 | 170 | 221 |

| 同 | (同) | 極上 | 6.1 | 10.8 | 22.2 | 手製にして不均一なる橙色なり無■にして叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かきも微細の空孔を散在す | 2383 | 17.1 | 73 | 85 |

| 同 | (同) | 並上 | 6 | 10.9 | 22.2 | 手製にして均一なる橙色なり無■にして叩けば其の音濁断面は均一にして砂粒細かきも微細の空孔を散在す | 2430 | 17.9 | 118 | 123 |

| 金町製瓦株式会社 | 東京府南葛飾郡金町村 | 焼過一等 | 5.9 | 10.8 | 21.5 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2313 | 17.2 | 201 | 248 |

| 同 | (同) | 焼過二等甲 | 6.4 | 10.8 | 22.4 | 右に同じ | 2318 | 15.9 | 236 | 285 |

| 同 | (同) | 焼過二等乙 | 5.9 | 10.8 | 22.5 | 機械製にして不均一なる暗橙赤色なり表面少し歪み小口には星状亀裂あり焼占りて叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2260 | 16 | 198 | 266 |

| 同 | (同) | 焼過三等甲 | 6 | 11.1 | 22.6 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり表面に稍太き裂罅ありて叩けば其の音悪し断面は均一にして砂粒細かし | 2438 | 17.4 | 178 | 219 |

| 同 | (同) | 焼過三等乙 | 5.9 | 10.8 | 22.7 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり表面歪めるも無■にして焼占り叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2336 | 17.8 | 234 | 246 |

| 同 | (同) | 焼過四等 | 6 | 10.8 | 22.5 | 右に同じ | 2432 | 14.9 | 206 | 319 |

| 同 | (同) | 並焼一等 | 6 | 10.9 | 22.6 | 機械製にして均一なる橙色なり無橙[■の誤り?]にして焼占り叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2389 | 18.2 | 201 | 204 |

| 同 | (同) | 並焼二等 | 6 | 11.2 | 22.8 | 右に同じと雖其音低し | 2397 | 19.4 | 91 | 160 |

| 同 | (同) | 並焼三等 | 6 | 11.4 | 22.8 | 機械製にして不均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2401 | 21 | 49 | 134 |

| 同 | (同) | 並焼四等 | 6 | 11.2 | 22.9 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして叩けば其の音濁断面は均一にして砂粒細かし | 2386 | 20.2 | 80 | 131 |

| 日本煉瓦製造株式会社 | 東京市日本橋区三代町 | 撰焼過 | 5.8 | 10.4 | 22 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2458 | 9.8 | 460以上の強度を有する為め罅裂崩壊の力を見る能わず | |

| 同 | (同) | 焼過一等 | 5.8 | 10.5 | 22.1 | 右に同じ | 2464 | 10.5 | 右に同じ | |

| 同 | (同) | 焼過二等 | 5.8 | 10.6 | 22.4 | 機械製にして均一なる暗橙色なり無■にしてにして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2445 | 12.5 | 311 | 357 |

| 同 | (同) | 並焼一等 | 5.9 | 11 | 22.7 | 右に同じ | 2476 | 16.6 | 265 | 283 |

| 同 | (同) | 並焼二等 | 5.9 | 11 | 22.7 | 右に同じと雖も其音低し | 2447 | 16.8 | 215 | 246 |

| 光川秀孝 | 東京市神田区花房町 | 極上煉瓦 | 6.2 | 11.4 | 22.7 | 手製にして均一なる橙色なり無■にして叩けば其の音低し断面は均一に砂粒細かきも微細の空孔を存す | 2651 | 17.5 | 49 | 61 |

| 大阪窯業株式会社 | 大阪市北区堂島浜通 | 東京形機械製裏積用一等煉瓦 | 6 | 10.9 | 22.6 | 均一なる暗赤橙色なり豆大の石粒を混在するが為めに表面二、三の所に星状の亀裂あり焼占り叩けば金属音を発す | 2767 | 8.7 | 460以上の強度を有する為め罅裂崩壊の力を見る能わず | |

| 同 | (同) | 東京形機械製裏積用二等煉瓦 | 5.8 | 11.1 | 22.9 | 右に同じ | 2710 | 10.8 | 右に同じ | |

| 同 | (同) | 東京形機械製土中用煉瓦(撰焼過一等) | 6.1 | 11.1 | 22.6 | 右に同じ | 2815 | 7.5 | 259 | 460以上 |

| 同 | (同) | 東京形機械製土中用煉瓦(焼過二等) | 5.8 | 10.9 | 22.3 | 右に同じ唯其色淡し | 2735 | 5.6 | 460以上の強度を有する為め罅裂崩壊の力を見る能わず | |

| 同 | (同) | 東京形手製焼過一等 | 6 | 10.7 | 22.2 | 均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し豆大の石粒を混在す | 2940 | 4.5 | 右に同じ | |

| 同 | (同) | 東京形手製焼過二等 | 6.1 | 10.8 | 22.3 | 右に同じと雖も形状歪めり | 2933 | 4.9 | 440 | 460以上 |

| 同 | (同) | 東京形手製上等煉瓦 | 6 | 10.8 | 22.3 | 均一なる濃赤橙色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして豆大の石粒を含む | 2929 | 5.9 | 359 | 403 |

| 同 | (同) | 東京形手製中等煉瓦 | 6.1 | 10.5 | 22.7 | 右に同じ | 2919 | 8.5 | 331 | 369 |

| 林尚五郎 | 大阪府西成郡津守村 | 東京形上等煉瓦 | 6 | 11.1 | 22.3 | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は豆大の石粒混在し小なる空虚部あり | 2849 | 7.3 | 120 | 266 |

| 岸和田煉瓦株式会社 | 大阪府泉南郡岸和田町 | 手製✡印煉瓦 | 6 | 11 | 22.6 | 均一なる淡黄橙色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は豆大の石粒を混在俣豆大の空虚を散在す | 2771 | 8.8 | 307 | 343 |

| 同 | (同) | 手製×印煉瓦 | 6 | 11 | 22.6 | 右に同じと雖表面に星状亀裂あり | 2882 | 7.7 | 244 | 279 |

| 青木才次郎 | 茨城県水戸市上市仲町 | 色揃一等煉瓦 | 6 | 10.8 | 2.24(22.4の誤り) | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば其の音高し断面は均一にして砂粒細かし | 2328 | 18.6 | 88 | 151 |

| 同 | (同) | 色揃二等煉瓦 | 6.1 | 10.8 | 22.3 | 右に同じと雖其音低し | 2316 | 19.1 | 204 | 204 |

| 同 | (同) | 焼過一等煉瓦 | 6 | 10.5 | 22 | 機械製にして均一なる橙色なり表面線状亀裂を有し焼占りて叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2308 | 14.7 | 361 | 379 |

| 同 | (同) | 焼過二等煉瓦 | 6 | 11.2 | 22.3 | 機械製にして稍不均一の橙色なり一、二の微罅を有す焼占りて叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2302 | 18.2 | 119 | 182 |

| 同 | (同) | 並一等 | 6 | 10.8 | 22.3 | 機械製にして小口を除くの他は橙色なり無■にして其の音低く断面は均一にして砂粒細かし | 2318 | 18.2 | 160 | 224 |

| 西山静左衛門 | 広島県加茂郡三津町 | 赤煉瓦 | 6.2 | 11 | 22.8 | 手製にして淡赤橙色なり無■にして焼締り叩けば其の音高く断面は均一にして胡麻大の石粒を含む | 2820 | 14.3 | 136 | 308 |

2020-07-26 [長年日記] この日を編集

[納得がいかない] まるで絵画のような風景

美しい風景を讃えたつもりで「まるで絵画のような風景」と書いているのを見かける。どう考えてもおかしい。美しい風景だから描いて手元に置いていつでも鑑賞できるようにしようとしたのが絵画ではないか。絵画の風景が美しいのは当たり前のことであって風景を絵画みたいだと評価するのは本末転倒ではないか。カカオ豆をまるでチョコレートだと評しているようなもので、字面上は噛み合っているように見えても全く噛み合っていないように感じる。

と勢いで書いてみたが、うーん、抱えている違和感をうまく言い表せていないな。風景画じたい作為的なところがあるのに(現実時空を切り取って二次元に押し込んだ時点で幾多の情報が欠落しているのだから絵画<現実の風景である)、だのに風景画で現実を評価しようとする所に痴がましさを感じるのか。絵画のほうが美的価値があって現実の風景がそれにそぐうものでなければならぬと暗に考えているらしいのが鼻につくのか。

こういうのは言葉に窮したへっぽこライターの無理繰な文字数合わせでしかなく、そういう言葉に乗せられて旅をする人の気が知れない。行って失望するのも愚かだし言葉通りだと納得したとすれば尚のこと愚である。

[既出] 園部八木

小麦山に登って路政僧碑に詣でたり二駅歩いて煉瓦橋台を撮ったり測ったりしたのにそのSDメディアがぶっ壊れてしまったようで写真が取り出せぬ。ううむ。採寸寸法は手控えてきた&八木に着いてメディアを交換してからのは無事だったので、まあいいといえばいいのだが。

データ復旧ソフトをいくつか試してみたら復活できそうなやつがひとつ見つかった。そのうち気が向いたら復旧させよう。どのみち印象的な道行きの場面---小尺溝橋梁から裏に入って京都縦貫自動車道沿いに八木に出た道のところは写真にも撮ってない。ああ、そうか、橋梁名がわからないのは困るな・・・。園部の東の橋梁はなんというのだっけ。辻前谷橋梁だったか辻前川橋梁だったか。小尺溝は変わった名前なので覚えている。

園hへ行きたかったのは、学生時代に遠出をして膝を痛めて自転車を放置して帰ったあの場所を再訪してみようという思いからだったのだけれど、園部駅前は東西とも大きく変わってしまっていて、どっちの側に放置したのかもわからないくらいになっていた。20世紀の末のことだからそりゃ変わるだろうとは思う。故にあの時の悲しい思いもdidn't bring back。そして園部駅と旧市街地の離れ具合はどうだ。明治30年代に駅ができた割に何も変わっていないのはかえって不思議である。

街の風情は園部よりも八木のほうがよい。特に大堰橋のたもとの東西の通り。もし「日本の古い暮らしが見たい」という外国人観光客があったら、祇園とか嵐山とか東山なんかに案内するより、京都駅から約30分電車に乗って八木に行っていただきたい。おかしなフィードバックがかかって嘘臭く再構築された偽日本ではなく本当の古い日本の暮らしが見れる。高い土手に囲まれた市街、そのうえで石垣基礎を敷いた上に立つ民家に、洪水と共存して生きてきた暮らしを読み取ってもらいたい。園部のほうは中途半端に改まり過ぎて街の焦点が失われている。大堰川の対岸へ行けば純農村も見れるはずだ。

今回の遠出では残念ながら煉瓦と縁がなかった。園部では駅近くの畑で日本煉瓦を一つ見たきり。古煉瓦さえほとんどない。八木には江州煉瓦の手整形と機械整形が一つずつ、あと大阪窯業が一つのみ。八木をいい街だと思ったのは煉瓦刻印の収穫があったからではない。

八木駅は新駅舎を建設中。古い跨線橋もそのうち撤去されるのだろう。1920年代後半の八幡製、TENNESSEE 工に混じって八幡の1903、1904がひとつずつ。そうそう、園部駅の東口には鋳鉄製跨線橋の柱を転用した街灯が3本。製造年は読み取れず。

2020-07-27 [長年日記] この日を編集

[資] 国道三号白瀧橋

http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/07-02-0089.pdf鉄筋混凝土バウストリング混構、で国庫補助のもとで架換予定だったらしいのだが。大正14年。

[資] 京阪→枚方大橋

http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/07-12-0097.pdf