録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2013-02-03 [長年日記] この日を編集

[ph.] 凍

最後の風邪っ気をカレーと激辛ラーメンで吹き飛ばすことに成功した。福をたくさん拾ったので他の方にもお裾分けした(ついでにメガネも拾った)。自分は5等の塵紙が当たった。

最後の風邪っ気をカレーと激辛ラーメンで吹き飛ばすことに成功した。福をたくさん拾ったので他の方にもお裾分けした(ついでにメガネも拾った)。自分は5等の塵紙が当たった。

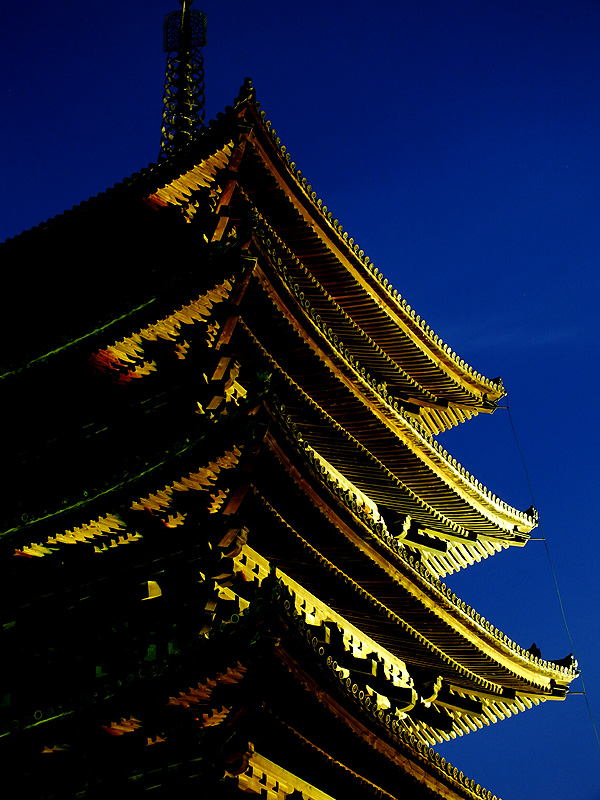

興福寺の五重塔が素晴らしかった。凍れる音楽という表現がぴったり来る。薬師寺のほど変化に富む組曲ではないけれども。

2013-02-06 [長年日記] この日を編集

[独言] 淀川散歩

府立中央に行きがてら淀川周辺を散歩。

いろんな点から注目を集めている高校。

いろんな点から注目を集めている高校。

雀の大群に遭遇した。塗り絵デジカメでもこのサイズにリサイズしてシャープ一段かませれば充分遜色ない。

ふくらすずめが旨そうである。

ふくらすずめが旨そうである。

その直後に遭遇した白い鳩。アルビノではなく純粋に白い羽根をした鳩だ。

その直後に遭遇した白い鳩。アルビノではなく純粋に白い羽根をした鳩だ。

現・毛馬閘門は小3病を誘発しがち。これもある種の大阪ならではのツッコミ待ち罠思う。ツッコんだら負けである。

現・毛馬閘門は小3病を誘発しがち。これもある種の大阪ならではのツッコミ待ち罠思う。ツッコんだら負けである。

毛馬閘門で讃岐煉瓦を探したのだが見つからず。脇の歩道はみんな長手を上にして並べられているし、底は土+アスの歩道だし、笠石載ってるし・・・。やっと見つけた欠片も裏側がみっちりコンクリート浸けされてた。どこに行ったんだろう・・・。

かわりに猫を見つけた。

かわりに猫を見つけた。

府立中央ではあちこちの住宅地図をゲット。横田の鋼橋は相変わらず名称不明。もっと古いものでなければ無理だろう。五条市史で野原の水道を探すが無し、かわりに六倉町の耕地整理と水路を知る。ギリギリ戦前の物件である。田原本宮古の水路も手掛かりがなく、仕方なく笠石のみで調査票を作成しておいた。田原本信用購買利用組合の建物は吉野銀行支店を流用している。

天理の市街地図を次号に使うつもりなのだが、引用するとき個人名をどうするか悩み中である。出版されているものだからママでもいいような気がするし、しかし個人名を永久記録するのもどうかと思う。図書館には収録されてて、誰でも見ることができる情報なのだけれども。その情報は今回の記事には必要ないものなのだけれども。

それから工事画報の奈良跨線橋の複写。コピー機が今一つできれいなものにならなかった。これは仕方ないか。

他県の近代化遺産調査報告書を読むと土木分野・産業分野で非常に劣る出来になりそうな気がしてならない。自分が見知っているものばかりになりそうな梅塩なのが特に。 なんだかなあ。華がないよなあ。かといってゴッドハンドする(できる)ものでもないからなあ。

手に入る時に欲しかったものは無し。よみびとしらず。今は物の欲よりも知識欲を満たしたい。あれやこれやの物件を見て調べて識りたい。

[げ] 2本

今回は大きな探索ネタがないのでちまちま書いている。旧橋と喪われた~は昨日上げた(そのチェックも頂いている)。もう2本行けたら上出来。げんこはでけてるんだけど、脇道記事のほうが充実気味なのはいただけない。それより先に日報出さないといけない。

[独言] 飯田にロータリー復活

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/1015270701.html?t=1360067437513

信号をなくしてラウンドアバウトにしたっていう意味じゃ日本初かも知れないが、 要するに昭和に戻ったってだけじゃん。というツッコミが多数あったのだろうと思う。鬼の首取ったような勢いで関連リンク掲げてもいいのだろうが大人げないのでやめる。そーゆーのをやるためにtwitterとかあるんだろう。

[独言] 今ごろ気づいた

昨日のコピーの申請書、2/6の日付で出してなかったか? 3回が3回とも。そこは誰もチェックしなかったってことか。毎回2人も目を通してるのになあ。

あ、しまった、橿原の住宅地図忘れた。急ぎじゃないが要るんだった。あと天理の青石橋のも取っておけばよかった。

[南天] 何故か急成長中

部屋の中に移設して時たま栄養剤入り霧吹きをかけてやってたら新芽が伸び始めた。既存の枝と喧嘩をしそうな勢い。この時期から頑張っちゃって大丈夫だろうか?

そもそも土が合ってない気がする。やはりフヨウドでは良くないんじゃないか。砂利混じりの貧土のほうが育ちが良いようだ。

[独言] 保存と活用

住民は行政に金を出してもらいたがっている。行政はお金がない。

行政は住民が言い出さない限り動かない。住民は行政が何かしてくれるものと思っている。

愛岐トンネルのように行政を咬ませない選択があっていいと思う。

行動力のある中心人物がいるのといないのとではずいぶん変わってくるだろう。あとどんな風に活用するかという展望。例え荒唐無稽でもよい。むしろ多少ぶっ飛んでいるほうが話題になるし、やってるほうも楽しいに違いない。

2013-02-07 [長年日記] この日を編集

[独言] くっそう!

そのすぐそばまで行ってたんだよ!モノも見てるんだよ!

[独言] 廃説明板

とある高架の下に保管(廃棄?)されていた説明板。ズームで撮影したら奈良駅周辺の連続高架化工事を説明するものだった。こんな大がかりなもの設置してたのか。まるで公園か何かの案内板じゃないか。作るのだって相当お金がかかったろうに、勿体ない話だ。

そうしてこいつが役目を終えた頃奈良跨線橋も姿を消した。消えること自体は予定調和だったかも知れぬ。必然であったに違いないと思う。けれども何ら跡が残っていないのは、やはり寂しいことだ。 死に水を取ったという意味ではこの看板が唯一の関係者なのかも知れぬ。

2013-02-09 [長年日記] この日を編集

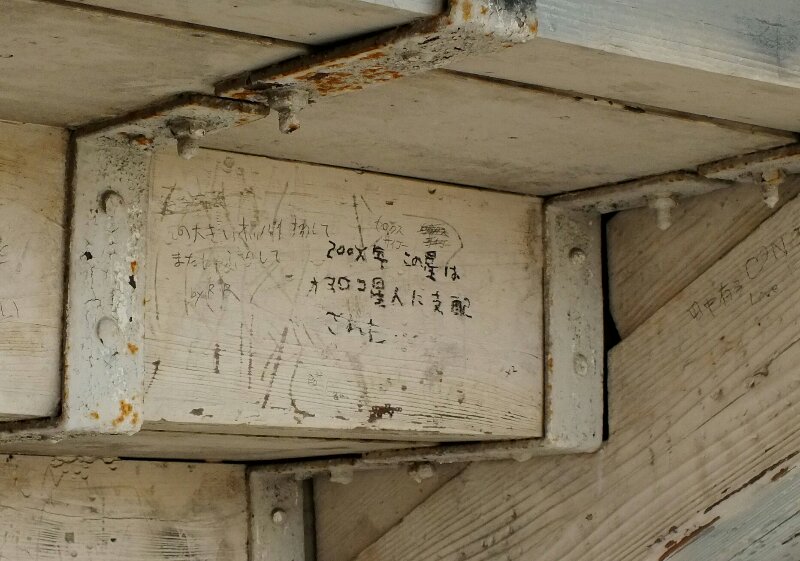

低レベルな落書きは晒すに限る。余りにも下らなく誰でも思い付くことである。それをさも独自の発想の如くに勘違いして落書きに至る神経が解せない。悶えて氏ね。

低レベルな落書きは晒すに限る。余りにも下らなく誰でも思い付くことである。それをさも独自の発想の如くに勘違いして落書きに至る神経が解せない。悶えて氏ね。

2013-02-16 ううむ [長年日記] この日を編集

2013-02-19 [長年日記] この日を編集

[独言] ばーかばーか>nagajis

回収ミッションは無事終了したのだが幹事会の日を一日間違えた。電車代540

えんも無駄遣いした・・・。

回収ミッションは無事終了したのだが幹事会の日を一日間違えた。電車代540

えんも無駄遣いした・・・。

顔の本に逃げようかと思ったがやめとこう。バレたらどっちもどっちだし閉鎖空間に持ってったらそれこそ意味ねえ。。。

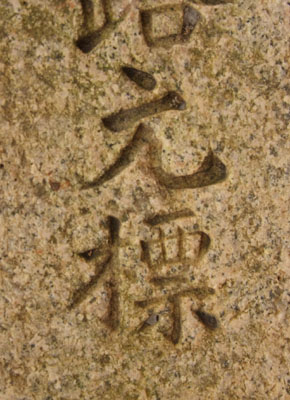

朝和村道路元標はNPO法人京都歴史地理同考会さんが回収して保管している。この団体さんは歴史的遺物の保存・活用を行なっていて、例えば石碑や顕彰碑に解説看板を設置したり、工事で撤去されそうになった石碑の移設保存なんかをされているのだそうだ。本来は京都が活動エリアなのだけれども、たまたま町を歩いていた時にこれを見つけて、放っておくと亡失するんじゃないかと心配してはったそう。初めて気づかれたのは今から10年ほど前のこと。そうして行動に移したのが昨年の11月。(近代化遺産調査とは全く関係がない。念のため書き添えておく)

現在その移設先をどうやって確保しようか思案中という。会長さんが天理大学の非常勤講師をされている由で、最悪大学のどこかにとも考えていたが、できれば元あった場所に戻したいと仰る。ぜひそうすべきだと思う。お手伝いになればと思い「道路元標一件」の抜き刷りをお渡しして些末事含むあれこれをご説明してきた。

そもそも何で天理市にあったものが京都南区まで飛んでいったのか、よくわからない。突っ込んでもわからなそうだし、わかったところで誰かの得になるわけでもなさげだから、その方面は追求しないでおこう。畝傍町道路元標は駅前工事を請け負った建設会社が保管してくれていた。朝和村も溝の工事か角切りかの工事があって以降行方知れずになったそうだから(「尋ねて」)、同じようなことが起こったのかも知れれぬ。「尋ねて」には改訂天理市史下巻に「旧朝和村役場前にあったが現在行方不明」と書いてあると書いてある。告示では別の場所に設置することになっていたので、折損したのを公民館に運び込み、さらにそれが移動されられた可能性もなきにしもあらずだ。

現物は後頭部左側?に大きな打撲傷?があり、そこにぶつけられて折れたと思われる。しかし若干謎。「道路元標一件」によれば、南北に伸びる上街道(府県道奈良津線)から長柄駅に向かう道が分岐する┤字路の北角に設置したことになっている(げ、間違った地図渡しちまった)。旧上街道に面して建っていたはずなのでその側に車がぶつかることはあり得ない。例えば城島村道路元標のように向きを変えて建て直されていたとしたらあり得るだろう。上街道を背にして建っていて、北から来て駅の方へ右折した車が巻き込んだらここに傷ができる。

元標の残存率を計算しようとしたがどうもウマくない。

T9時点で154市町村あった。

白樫村がなくなり、畝傍町元標と樫原元標が設置された。

馬見村、南生駒村は亡失(多分)。当麻村は一応現存とみなす。掖上村と川上村と朝和村は現存。

櫟本村は現存と見なす?見なさない?>見なさない・・・

現存数71。「尋ねて」では69。神戸村と高市村と朝和村が見つかって・・・ってあれ2本亡失じゃなかったっけか? 樫原は入れてはらんのか。

分子を71とみなすか、72とみなすか。分母を154とみなすか、155とみなすか。

71/155=0.458.. 45.8%。とりあえずこんくらいは残ってる。他府県はどうやろね。

ああそうそう、これで奈良津線は丹波市から三重県境まで繋がった。

2013-02-21 [長年日記] この日を編集

[道路元標][近遺調] 朝和村道路元標一件

しつこく続きをやっている。天理市に問い合わせてみたが劇的な展開はなし。道路に関することだから道路管理課と交渉してほしいと。まあそういうもんだよなー。あとは皆さんにお任せするしかない。間に入ってあれこれやったら余計面倒引き起こしそうだ。

道路元標の残存率(現存する元標数/告示時の市町村数)を概算してみた。一位は意外なことに兵庫県だった。51%を越える数の元標が残っているそうだ。次いで奈良県の45.8%。3位は埼玉県で44.数%だった。全部を確認したわけではないし追加で見つかったものや亡失したものもあるだろうから2位3位は変動するかも知れぬ。

残存率で見るほかに残存数で見るのもあるだろう。福島県は市町村が400以上あったので分子もそれなりに多かった(150くらい?)。兵庫県も結構多かった記憶がある。奈良県は154市町村組合村のが告示されていて72の残存。分母が少ない割によく残っているということになる。

道路元標を近代化遺産と認めてもらうためには、道路元標が果たした役割(近代化にどのように貢献したか)を、誰もが納得するように説明しなければならない。市町村間の距離を計る時の基準になった、というだけでは弱い。それによって何が変わったか。暮らしに影響を及ぼしたか。どう「貢献」したかをアピールしないといけない。単に戦前に造られた石碑だからという理由で推しているのではないことを主張しなければならない。のだが。

わが国で初めて制定された包括的な道路法が遺したもの、というところから、帰納的に(旧)道路法や近代的な道路網形成に結び付けることは可能だろうが、一般の人にはピンと来ないだろう。自分だってそうだ。

道路網の枢要地に置かれたことで、それが市町村の中心地と見なされた例はないでもない。しかしそれは結果だろう。

今視点では、昔の道路網をモノで示してくれるものとして価値があると思うのだけどな。それも「だから?」言われたら反論できないねえ。

市町村間の距離は輸送費用の計算に使われた・・・というのは里程元標時代からそうだしな。設置していなかったところでも街道の距離は計算されていたわけだし、道路元標だからということはない。

道路元標を使った実例。言葉足らずに書けばそういうもの。そういうものを探さなければならない。五條町は町道の指定にも道路元標を使っていた(「尋ねて」)。高取町の元標はそれがまだ法的に生きている間に移動させられた。わずか1mほどだがそのために許可申請している(「一件」)。これは利用例じゃないが、それだけ厳密に管理されていたという例として。そもそもこの標が設置され道路距離を測定するのに使われたことがあるのか?>大正の統計書で設置前後で距離見たらいいんじゃね。

理由を後付けで考えてるわけじゃない。もっとわかりやすい、誰もが「ほう」と言ってくれるような形に翻訳する術が思い付かなくて困っている。

[独言] 問い合わせ

受ける側の大変さを考えるようにしている。相手は全知全能の神じゃない。組織の代表と言うわけでもない。仮に代表だったとしても何でもこちらの思うようにしてくれるわけでもあるまい。相手はもっと大人数に関わる、もっと入り組んだ課題を抱えて、自分の持つ以上の責任を抱えて対応している。そこに横から割り込むわけだからな。思うようにいかなかったからといって八つ当たりしたり愚痴ったりしたくはないものだ(どの口が言うか)。してもいない約束を強いて、予定調和的な結末を迎えているだけなのだ。

愚痴を言いたくなる心理をじっくり考えて、それがどれだけ効果があることか、考えてみるといい。愚痴をこぼし誰かに聞いてもらう(もしくは誰かの目に留まることを想像する)ことで気が紛れた気になっているだけで、実際のところ問題の解決には一切役立たない。それどころか愚痴atmospheteを撒き散らして回りを汚染している。迷惑な話だ。虚空に向かって喚く暇があったら行動するよろし。

[独言] 葛城まんぼ

勤めておられた高校にTELしてみたがてんでダメ。そりゃそうだわな。今から60年近く前の話だもの。その後生徒さんが継続調査をしているということもなし。教育委員さんすら把握していないのだから、いったいどこから手をつけたらいいのか状態だ。

日本に分布する横井戸の例として、富士山麓、三重県の鈴鹿の山麓と並んで葛城山地が言及されることが多い。のだけれども、その実葛城の現況を把握している人はいない(無論自分もだが)。「かつてあった」という話だけが一人歩きしている状態だ。なんとかしたいのだがなあ。あの地図だけじゃなあ。

[独言] 部屋掃除他

約一ヶ月ぶりに部屋掃除ができた。居住空間だけでなく流し周辺もかたす。袋詰めになったゴミが山積みになっている。早く捨ててしまいたいが明日はプラゴミが捨てられるだけだ。

部屋掃除のついでに気になっていた種々も片付ける。第一にパワーグリップの再生。それなりに程度のいいブツなのだがバッテリーを押さえる爪が片方折れていたせいでジャンク価格で売られていたものだ。

部屋掃除のついでに気になっていた種々も片付ける。第一にパワーグリップの再生。それなりに程度のいいブツなのだがバッテリーを押さえる爪が片方折れていたせいでジャンク価格で売られていたものだ。

tacticsはS9100のバッテリー蓋の爪を直した時と同じ要領。ダブルクリップの鉄板から爪を創造し取り付ける。なんとかの一つ覚えである。

tacticsはS9100のバッテリー蓋の爪を直した時と同じ要領。ダブルクリップの鉄板から爪を創造し取り付ける。なんとかの一つ覚えである。

本当は全分解して加工したかったのだが、グリップのラバーとシリアルシールを剥がさなければならなさそうなので断念した。内側にエポキシ接着剤で取り付けるだけに(外側は押さえバネが当たるので取り付けられない)。

完成図。面接着+セン断方向に力がかかっているだけなので多分大丈夫だろう(そもそもバッテリー1個しかないし)。返し爪を若干高く取り過ぎたせいで電池蓋と干渉したため、ルーターで削ってやる必要があった。あと、幅を狭くしたためバッテリーの溝にひっかかりやすい。こちらへ電池を装填する時はちと慎重にやらねばならぬ。

完成図。面接着+セン断方向に力がかかっているだけなので多分大丈夫だろう(そもそもバッテリー1個しかないし)。返し爪を若干高く取り過ぎたせいで電池蓋と干渉したため、ルーターで削ってやる必要があった。あと、幅を狭くしたためバッテリーの溝にひっかかりやすい。こちらへ電池を装填する時はちと慎重にやらねばならぬ。

それからTFー101の清掃。キーボードのパンタグラフが乾いてきたようなのでシリコングリスを塗りたかった。上からやるとえらいことになるのは自明なのでキーボードドックを分解してから散布する。ゴム足の上の2個にネジが隠れているので、これを外してコジていけばキーボード+アルミ筐体とプラ部+基板類の2つに外れる。この辺はメンテのしやすさを優先したいい造りだと感心。

キーボードとアルミ筐体は溶着でがっつり固定されており外すことができなかった。しかしキー底のアルミ板に無数に穴が開いていたので、そこからシリコンオイルスプレーを吹き込んでやることで所定の目的は達成された(これだけ穴が開いてるということは液体を溢すと一発で昇天するな)。結果、購入時以上に静かになってとてもいい感じになった。

ついでにネジ穴足が片方折れていたのでエポキシ接着剤で補修。亡失していたキーボード面のゴムも再生したった。いつかやんなきゃと思っていたことをやり尽くせたので満足である。頻繁に使う道具なのでメンテは怠らないようにしたい。

2013-02-22 [長年日記] この日を編集

[奈良近遺調][橋梁][道路元標] 気づいたこと2、3

ついに新カテ設立に至る。気づいたこと2、3のメモ。

その1。「道路元標一件」の希望地点図によれば 政始村の道路元標は字才ヶ辻の春日神社前に設置予定になっていた。郡も村も第三工区もそれで納得している。にも関わらず告示は別の場所だ。「尋ねて」の調査ではその場所にあったような証言が得られたらしいけれども。くそう。気になる。政始村のが出てくれば宇陀郡は全残存になるんだよ。この間通った時に見とけばよかった。もし出てきたとしたら間違いなく内務省令型と予言しとく。

その2。寺川橋梁。たぶん昭和4年以前竣工。大軌三十年史にも62tの電車荷重で径間三十二米余の下路鋼構桁架けたってあるし。戦前の鉄道のポニートラスで複線幅って珍しくね?(小声)

その3。大和鉄道(田原本線)の寺川橋梁跡の裏っちょに残る橋梁。これも大和鉄道だったはずのやつ。大正12年で鉄道用のC床板桁って珍しくね?(侘助)

しかし1970年代撮影の航空写真にあれだけ鮮明に写ってるのはおかしいな。一時期道路として使われてたんかも知らん。まるでプラットフォームの如くな擁壁もあるし。(寺川橋梁が流された時の仮停留所?)

[げ] 近遺調月報

15日まで引っ張るから後ろに詰まってチェックも大変になるんだってことを今さらのように気づいた。次回から月末〆にして早めに上げるようにしよう。 誰も期待してない企画なんだし、月報言うんだったら月末〆でいいだろ一般常識的には。学習能力なさすぎ>nagajis。そうしてもう一週間を切っているのだぞ。

2013-02-24 [長年日記] この日を編集

移設された阪急コンコースの壁画をじっくり鑑賞する機会に恵まれた。なかなか綺麗に仕上げてあって、その雰囲気のなかで食事ができるのもよく、いい再利用法だと思った。

コンコースを新しくしたことには様々な意見があるけれども、私は上手くやったほうじゃないかと思う。より明るく開放的になったコンコースは清々しく、歩いて心地いいし、そのうえで随所に古い感じを残してある。ただ古いんじゃなく洗練された古さがある。タイル壁画だってあのまま掲げ続けていたら痛み切ってボロボロになってしまっていただろう。

都市は常に新しくならなければならない宿命を背負っている 。そのための革新と、歴史を尊ぶ保守との妥協点というか、落とし所というかな着地場所を、阪急はよくわきまえているんじゃないかしらん。少なくとも自分の感性にはよく合っているのか好ましく思えたことだった。そんなことを思うのは、 阪急王国にどっぷり浸かって暮らしているせいかも知れないが。

2013-02-25 [長年日記] この日を編集

[ph.] 信号機

なぜかこの構図が琴線に触れた。理由はわからない。

なぜかこの構図が琴線に触れた。理由はわからない。

[資][奈良近遺調]

以前作っておいた奈良県府県道変遷を補完した。T9>T12の変化はさほど大きくない。勢野新庄線が停車場線と一緒になって若干短くなったのと、ちょうど天辻隧道が完成したことで五条本宮線ができたくらいで、残りは郡道から繰り上がったものばかりだ。T12は告示を確認したわけではなく統計書のデータ(起終点のみ)から引っ張って来たものなので経由地の微妙な変化はあるかも知れない。奈良県議会史の郡制廃止頃のをもう一度読むべし。

松波さんのところにある大正府県道の告示はどこかで改正された結果物であるらしい。T12以降ではなさげ。全体的に路線数が少ないし、路線自体は一緒で名称が違うものが多数ある状態(奈良大阪線が奈良国府大阪線という名称になっていたりする。下市東熊野線とか)。一体いつのだろう・・・。大正9年4月1日告示になってるんだけれどもなあ。

T12のデータが載った統計書以降は個々の府県道のデータが載らなくなってしまい、府県道名すらわからなくなってしまうので、それと突き合わせることもできない。T以降の県報全部見れっていうことか。大変だがいつかやらなきゃいかんのだろうな(やったとしても成果があるかどうか・・・道路関係のは欠落が多いみたいだし。 何でだろう?三重県もそうだったが、 まとまった数府県道認定がされていたはずの告示は収録漏れしていることが多い。使い手があるから誰かが持ってったんだろうか?)

地方の道路網発達を考えるとき、府県道の変遷を踏まえたほうがいいんじゃないかと思うのだが、体系だって調べた人はいないようだ。福井県の県議会史巻末にあるような変遷表がどこの府県にもあってしかるべきなのに。。。

[資] 続・指定府県道

T15の最初の指定は第8巻第11号。国立国会図書館蔵。複写申請したほうが早いのか。

[南天] せっかく芽が出たのに

先日のぽかぽか陽気の頃から急に芽が伸び出して、以前の葉を追い越すくらいに成長したのだが、寒さがぶり返したせいなのか、それとも暖房を使わなくなったせいか、その新葉がしなびて落ちるようになってしまった。

そこいらに育っている南天は肥料をやったりすることもないだろうにわしわし育っている。 あんまり構うとよくないように思いつつ、霧吹きかけてみたりなどしている。土が悪いのかなあ。腐葉土じゃいかんのだろうなあ。

[道路考古学] 道路考古学

いま時点で自分の興味が向かっている方向をジャストに表す言葉がないので勝手に「道路考古学」とかいうワードを考えている。産業考古学の網で道路を捕まえてもいいんだろうけど若干ハミ出そう&思った以上に捉え所がないぬめぬめずるりんとしたもののような気がする>道路。

要するに戦前の道路を体系的に考えてみたい。戦前の道路ってどんなものだったのか。どう変化して現代に繋がっているか。旧廃道の探索はそれを調べるためのフィールドワーク。その検証のためのデスクワーク。両輪体制。今あるものから過去を振り返り顕かにするという意味でarcheology。発掘するだけが考古学じゃないからね。

[奇妙なポテンシャル] #306

箸の使い方が下手になった気がしてならない。つまんだものを滑らせて落とす・掬ったご飯粒をこぼす・椀に載せた箸が転げ落ちる等々を経験することが多くなった。運動神経が鈍くなっているのはこれまでも何度か認識したがそれが箸使いにも現れたのかと思うとゾッとする。

最も強くそう思ったのは

開封したてのいか味付け缶詰から最初の一つをつまみ出せなかった

時だった。パッ缶になった蓋の縁のところに引っ掛かってつまみ出せなかったのだ。 先がささくれ立った割り箸でですら失敗した。 これはマルハニチロにも罪の一端を担ってほしい。封入するほうは楽だろうが、 もう少し改善の余地があるのではないか。

茹でたブロッコリーを菜箸で掴んで取り出せなかった

というのもあった。摘まめば摘まむほど崩れていって、同じ形状のより小さいブロッコリー群になってしまい。マンデルブロー・プロットを際限なく降下していく気分を味わった。火を通しすぎたんだよ、どうせカレーに入れるんだからいいじゃんと、誰かに慰めてほしかった。嗚呼独り身の憂き事辛き事哉。

2013-02-28 [長年日記] この日を編集

という発見をせっかくしてきたのだがまた体たらくを露呈するnagajis.ううむ.やっぱこういう役職は勤まらんと思うのよ...

[道路元標] 磐園村道路元標

駐車場の管理者は行き先をご存じでない.当たるなら別方面へ.少なくとも今の大和高田市の教育委員会さんはご存じでない.残るは春日神社か,付近の学校か,公園か・・・.児童公園は見てきたけれども×だった.

様々なところでさまざまな物件の寄進記念碑を見た気がするのだが,公共物への愛着はないらしい.そういうものだろうと思う.

[ph.] 猫

懐く猫ほど撮りにくいものはなし.

懐く猫ほど撮りにくいものはなし.

そして結局水没するお約束。

そして結局水没するお約束。

Before...

_ nagajis [私はコーヒーだけカリグラフィックなのも気になります。アジの開きと合うのか、とか。]

_ あきら@大阪 [件の看板の後ろにある「イフ・ミリタリー・サ」に目が言った事を白状しておきます。]

_ nagajis [さすがです。そういうお店でした。奈良阪の途中です。]