録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-05-04 [長年日記]

[煉瓦] 煉瓦規格の謎・大高表の誤謬・が・わかったわからんくなった 2

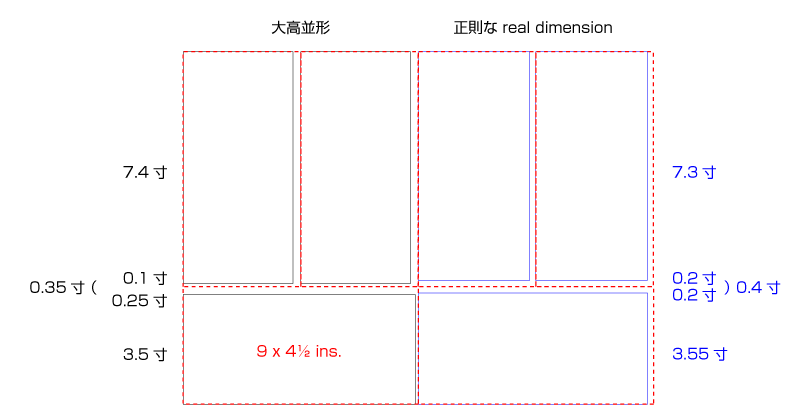

大高並形は

鉄道局 9 x 4½ x 2¼ ins.に

水平目地 ¼ ins.を足した

module の

real dimension に

尺寸対応性を持たせたもの。

9 x 4-1/2 ins.の平面形をnominal dimensionとして設計するのがイギリスでは主流だった。東京形もその流れを引いて一枚積厚 9 ins. を意識して設定されている。9 ins. はかなりの精度で 7.5 寸に一致。

東京型は 長手=小口×2+目地(3分)の原理に沿って設定。この場合は一枚積みの壁でもきれいに 9 ins. = 7.5 寸として積める。問題は一枚半以上の場合。7.5+0.3+3.6 = 11.4寸 というなんとも中途半端なものになってしまう。目地を調整して 11.5 寸 とできないこともないが。

そこで 9 x 4-1/2 ins. を nominal dimension とみなし、目地2分を取って real を作れば 7.3 x 3.55 寸になる。これ、琵琶湖疏水煉瓦の平面形であり広島軍用水道規格の平面形。一枚半以上の壁を築くと正則で11.25寸、壁内の縦目地厚を微調整すれば3分以上の目地幅を確保したうえで11寸に収めることができる。ただしそうすると一枚厚の壁のときに困る。長手 7.3 寸 として焼くと 7.5 寸厚が確保できない= 9 ins. 厚にはならない。

大高並形は、そこで長手を 7.4 寸 にねらって焼くことを意味していたのではないか。焼成誤差があるので 7.4 寸 ± 2寸 のものは焼き上がる。7.3 寸 として作った時より 7.5 寸 前後のものは多くできる。見栄えを意識する場所にはそういう長めのものを使えばよい。短いものは長手積みで処分できる。一枚半以上の場合も、そのままでは 0.1 寸しか余裕がないが、ブルヘッダーで使うものを短めのものを選べば11寸には納められる。

東京形のように 長手=小口×2+目地(3分)原理で煉瓦寸法を設定してうまくゆくためには煉瓦の寸法がよく揃っている必要がある。大小があると一枚壁が凸凹する。おそらくプレス成形や機械成形が普及し、あるいはホフマン窯で効率よく焼けるようなった結果、焼成誤差を小さくすることができたから、その原理で設定できたのだろう。nominal dimensionによる設計は、同じ焼成ロットに7寸7分~7寸2、3分のものが現れるような誤差が大きいほうがうまくいく。よく焼いて三辺等方的に焼き縮んだものを代用できる。三辺から目地分を等しく差し引くような real dimension を狙って焼くのも焼成技術が進んでからではないか。日本はそこまで行っていないのに律儀にそれを狙った。それが 7.3 x 3.55 寸 あるいは大高並形の平面形なのではないか。

鉄道局 9 x 4½ x 2¼ ins. は水平目地を入れない擬モジュール。それに水平目地を入れたら 2-1/2 インチで、これは 2.1 寸によく一致。目地厚3分として逆算すると 1.8 寸 。むしろ1.75寸にして目地 0.25 寸 とすれば目地込み 2 寸 厚となり、設計も施工も容易になる。←ちょっと無理があるか・・・単純に尺寸体系で切りの良い厚さにしたとかんがえたほうがよい。0.25 寸 目地なので3.5 x 1.75 なのだ(0.25 足せば小口は 4-1/2ins. になり厚は 2 寸 になるZ)。 あとこの寸法体系をもう少し焼き縮めると山陽新形としても通用する(8-3/4 x 4-1/4 ins.平面形で 2 inch 厚)。7.3寸ではこういかない。

もともと鉄道局煉瓦の寸法をaim atしていたが故に鉄道局が用いていた並形煉化石の名称を引き継ぐ素地があった。