録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2011-05-28 [長年日記]

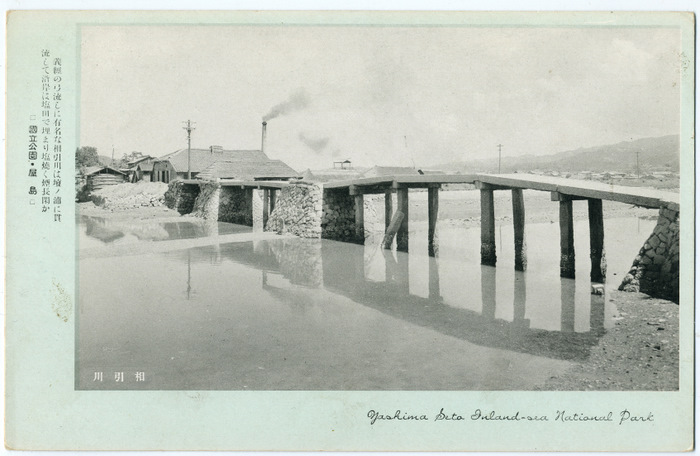

[絵葉書][橋梁] 橋:香川県相引川・高橋

行くあてもないのに他所の地方の絵葉書を購入している。記事を書くときにフト引用したくなるかも知れないというただその一点だけで。この橋は桁の石梁の薄いことと多径間なことにひかれて購入した。名前が書いてなかったが香川の高橋という橋らしい。現存せず。

香川といえば小豆島や黒髪島といった石材産地を抱えた本場。よってこんな贅沢でハイレベルなことができたのだろう。惜しむらくは橋台の石積みがまずい。随分クタッていて(DAにも高橋の絵葉書があるが、桁が弧を描いていない真っ直ぐな姿のがある。石積みが沈下してしまったのだと思われる)、それで今は残っていないのだと思う。

[企画] イベントガイド

要は近代化遺産・産業遺産・土木遺産関係のイベントの情報をとりまとめたい。個々に出ているのを通覧したい。気づいたときには終わっていることが多く、もったいない気がする。ふだんからアンテナ貼っておけという話ではあるんだが、ニュースにならないと知られないのではもったいない気がする。

[資] 例規類纂第一巻・道路 堤塘上の道路

〔指令〕内務省<十三年十二月廿三日 福岡県伺>

第一条 国県里道の別なく新に堤塘上に開通したる道路地目は其棄地なる堤防の儘据置可然哉

第二条 前条官有堤塘上を道路に変換せんと欲するときは県限り処分し不苦哉

指令<十四年二月一日>

第一条 堤塘兼何道と記載すべし

第二条 堤塘上を道路に兼用候儀に候はば伺の通

〔明治十七年第一巻/第五章 道路/第十三 総則〕

堤防上に新設した道路の扱いをどうするかという話。「堤防兼道路としとけ」ってのは適当なようだがそれしかないだろう。現行の道路法では「兼用工作物」としてその扱いを道路管理者と河川管理者が協議して決めることになっている(第20条)。その根源が明治14年まで遡るようだ、というお話。

[資] 明治十二年三重県 河港道路橋梁建築修繕法(案)

大三重県発足後の最初の土木費支出法。大正三重県史に全文があったので県史の記述も含めて引用しとく。

この年初めて三重県会が開催され(第一回通常会:明治十二年四月)、その五番目の議題として提出されたもの。旧三重県域と旧度会県域で土木費の支弁法が異なっていて、それを調整する暇がなかったから、とりあえず旧県での支出法を踏襲することにした(そういうふうにしろというお達しもあったし。明治十二年府県会決議)。予めそれ用に¥を徴収するのかしないのか、旧二等道路まで面倒を見るか否かといった違いがあって、ちょっと面白い。

(前略)次に(五)の河港道路橋梁建築修繕法案は、当時の土木費支出方法案と見るべきもの、未だ県下四州の旧法慣習ありて、之が調査を完了せず、又従って一定の方法立たず、依て暫らく府県会の決議を以て旧慣により施行するの簡法に従うべく提案せられたるものに属せり。即ち其全文を掲げて参考に供す

河港道路橋梁建築修繕法案

河港道路堤防橋梁の義は、昨十一年十九号公布地方税支弁費目並施行順序公達の主意に拠れば、其工事は官費地方税費協議費を以て方法を設くべきは勿論とす、然れども該事業の如き各府県種々其方法を異にし又旧規慣例等ありて、容易に改正し難き事情あるべきにより、政府に於ても深く顧慮せられ、本年二月廿七日付府県会決議を以て暫く旧慣に因り施行不苦旨を達せられ、目今に在りては、改正に従うも旧慣に依るも、適宜処置するの便宜を与えられたり、然るに本県の如き其改正に着手せんとするに、河港以下費途の区別より事業施為の方法等取調容易に行届くべき業にあらず、故に十二年度は先ず南北部共各其旧慣に従い其事業を継続せんとす、而して其旧慣に従わんとするに、管内一般地方税に係る工事は旧二等以上道路に於て県税に道路掃除費を以て支出せし分に止め(大破は従前県税より支出し小破は掃除費より支出の筈)其他の工事北部は官費及土木賦課金を以て作場路を除くの外工事を県庁にて管理し、南部は非常水災の破壊を除くの外旧二等以上は歩合官民費とし、旧三等以下は皆其地元町村の自弁費とす、及安濃以北各郡一志以南各郡旧慣法を左に示す

一志郡以南各郡旧慣法

一志以南各郡は河港道路橋梁等の工事旧二等以上の分人足一人米一升七合を給し、不足賃金は地元町村の自弁とし、工費総計の八分を官費二分を民費とす、旧三等以下の内樋管長十間若くは内法三尺以上の分は人足賃米前道断を約し、工業総計の三分四厘を官費、六分六厘を地元町村の自弁とし、其他要悪水路並井堰小樋管等都て利害関係は町村自費を以て修繕し別に地価千円に付金弐拾弐銭五厘九毛九弱を非常の工費として予備に供す

安濃以北各郡旧慣法

安濃以北各郡は土木賦課金として、地価千円に付伊勢国は金九拾銭伊賀国は金六拾八銭の割を以て徴収し、工事あれば地元町村より地価千円に付、無賃人夫六人五分を出さしむるを定規とす、旧二等以上の分地価千円に付六人五分を出さしめ、其人夫一人に付米七合五勺を約し、其余皆米一升七合を約す、旧三等以下は人数を不限皆一人米一升宛を約し、其不足の賃金は地元町村の自弁とす