録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2022-04-05 [長年日記]

[煉瓦] 煉瓦割祭り

煉瓦の2枚下ろしに挑戦。意外となんとかなるものである。得られた知見もなかなかに多い。

津守煉瓦(中)刻印煉瓦。確か大阪市街で採取したもので、並形普通煉瓦である。平の筋のない側(ここでは平表と呼ぶことにする)を上にして舗石にされていたか、あるいは平表を下にして長いこと路傍に放置されていたかして、平表が全面的に削れて白斑が露出していたもの。この側が凵型の底になるので型枠に粘土を詰めた時の底の部分を裏から見ていることになる。これだけでも興味深いのだが、さらに二枚下ろしにしてみるとこうなる。

上の状態から左右に180度ひっくり返した状態。さっきの底を作業者側から見た時の輪切り。底には白い粘土が塊になって残っているが、下ろしの断面にはそれが少なく、細長く引き伸ばされた筋状の粘土が目立つ。粘土を型枠に行き渡らせるために押し広げていった方向がこの筋からわかるように考えていて、確かに隅に押し込んでいったように見える角もあるが(写真左下)、必ずしも四隅すべてが同じようにはなっていない。考えてみれば確かにそうで、函の手前の隅に煉瓦を押し込むのと、奥の隅に押し込むのとでは指先の使い方が全く違う。利き腕とそうでない腕という違いも非対称となって現れるかも知れない。

左下、右下は角の形状に沿うように&折り重なるように&細く引き伸ばされている。筋同士が重なることなくきれいな層状になっているのは注目すべき。全体的に見れば煉瓦の下半分に細筋が多いようにも見える。この細い筋は長手面に平行な面の断面が見えている(バウムクーヘンの同心円模様のようなもの)ので、こちら側は型枠長手に引きつけて左右に押し広げていったことになるようである。長手と平行な面を描くようにスライドさせたと言い換えてもよい。そうして最後に隅に押し込むので層がさらに薄く引き伸ばされている。

上半分には広い面積を有する筋が目立つ。この筋は隅に向かってはいるが下の隅のように隅に沿って折れ曲がってはいない。幅が広いのは平に平行な面に動かしたからのはず。すなわち上から押さえつけ左右になでつけるような感じ。要するに、型枠を動かさずに手前の長手縁、その左右、奥の長手縁、と言った具合に手を動かしていったように読める。

底の粘土が塊のままなのも意味深。底に薄く貼り付けるようなことはせず、粘土塊をボンと放り込み、それを左右に押し広げていった結果がこうなのかも知れない。それが当たっているかどうかはまだ心許ないが、とにかくこの白斑の流動が粘土の流動方向を記録しているのは間違いなく、眺めているとどんどん時間が経っていく(そして答えがわからないのでもやもやする)。

この白い筋が薄層状をなしていることや、どの向きに層をなしているかは、実物を見るとよくわかるのだが写真でそれを伝えるのは難しい。これまでに作った割サンプルはブロック状に割っていたので縦横の断面はわかるのだがそれが煉瓦全体に渡ってどうなっているかを知ることができなかった。

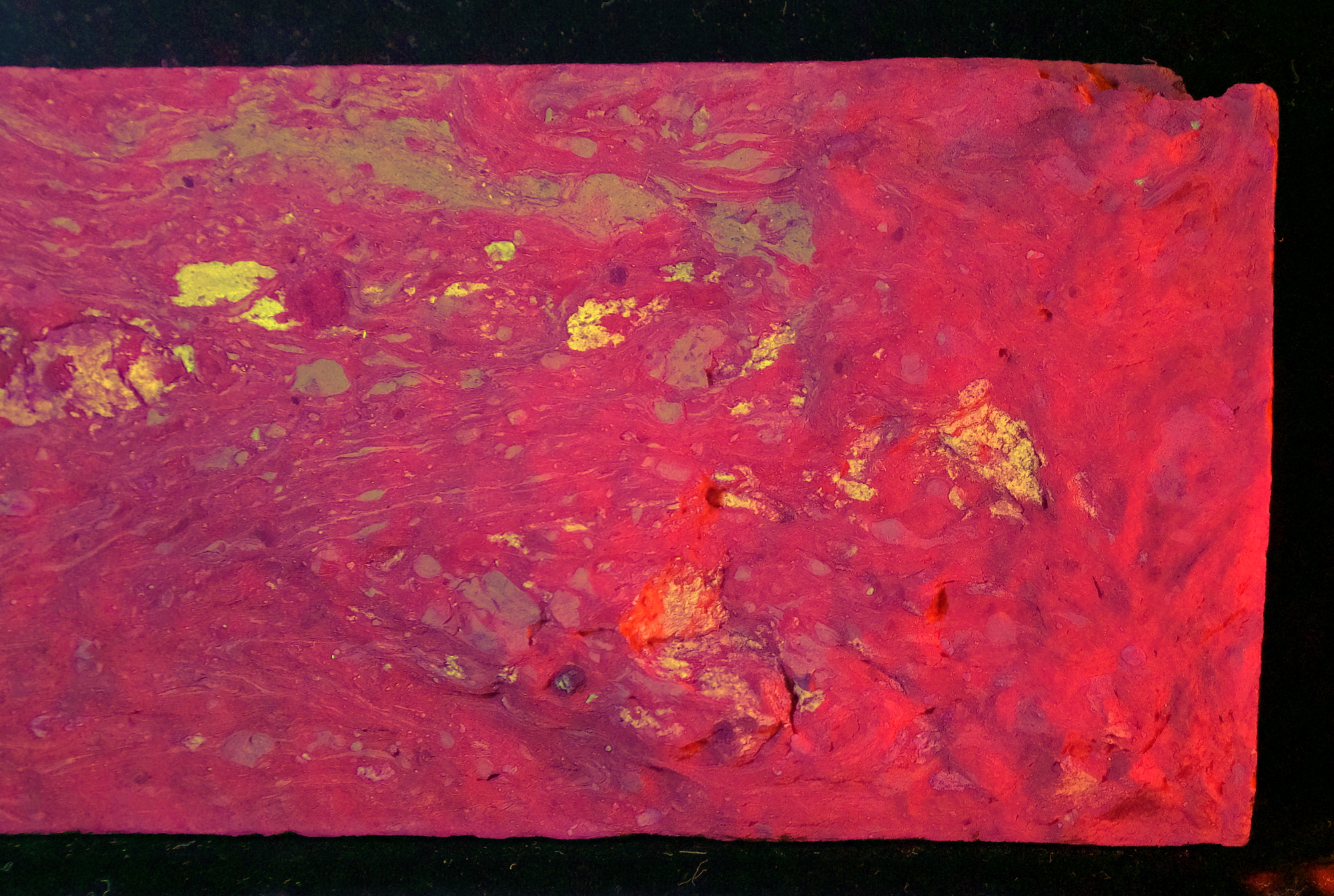

ちなみにこの断面に波長365nmの紫外線を照射すると白く発光するところがある。写真は画像処理しているので実際の色とは異なるが、これの黄緑色の部分が蛍光を発している。白斑もうっすら青く蛍光しているように見えなくもないのだが(写真の薄汚れた緑色の部分)、単に反射しているだけのようでもあり、はっきりしない。とにかく黄緑の部分は間違いなく蛍光を発している。焼成によってできた空洞に析出した何かのようである。煉瓦表面に析出した成分もこの色に蛍光するものがあるので(特に長時間地べたに放置されていたような煉瓦に顕著)、&、煉瓦はいつも希塩酸を使って洗浄しているので、水や希塩酸に溶けにくい何かであるはずだ。