録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-05-21 [長年日記]

[橋梁][煉瓦] 淀川橋梁旧橋台問題

謎がやっと解決した。『日本鉄道史』中編pp.361-362に関西鉄道が国有化される直前、明治40年9月30日に天王寺大阪間の複線化を了えたとあるのでずっとそうだと信じていたが、これが「天王寺玉造間」の誤記で、実際は大正3年に玉造~大阪間の複線化が実現していたのだった。原典に当たったほうが損をするという稀な例。

『資料・鉄道時報にみる関西鉄道 : 明治三十四年~四十年』という大変ありがたい資料が存在し、そのp.158に天王寺~柏原間と天王寺~玉造間の複線化がほぼ完了という記事がある。それを鉄道省が引き継いで玉造~大阪間を複線化したわけだ(大正3年開業)。

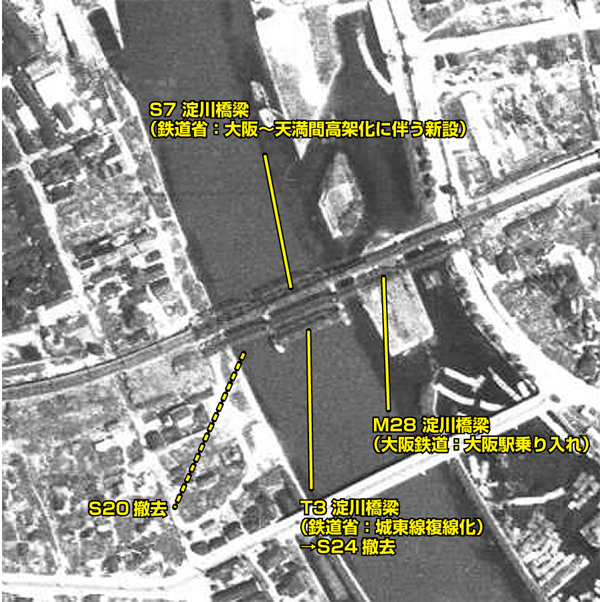

淀川にかかる橋梁についても確認できた。西村俊夫『国鉄トラス橋総覧』に大阪鉄道がM28に架けた澱川橋梁と鉄道省T3の澱川橋梁がある。前者は150ft下路プラットトラス4連、後者はほぼ同規模の2連。左岸側は短いPG桁を並べたようだ。

面白いことに淀川橋梁はS7に大阪~天満間を高架化した時に現在のものが架けられている。北側に約5mずれた位置に高架を築いたのでその続きの淀川橋梁も北側へ新設する必要があったのだ。で、その竣工とともにM28淀川橋梁もT3淀川橋梁も廃止。そのくせ戦後までトラスが架かったままだった。M28淀川橋梁は『国鉄トラス橋総覧』が書かれた時点でも現存、T3淀川橋梁は一連のみS20に撤去、もう一連もS24に撤去という。

そうして米軍が戦後に撮影した航空写真にそれらが写っている。撮影はS23なのでT3淀川橋梁の一連が残った状態。これで南側がT3鉄道省謹製とわかる。

なんだけれども、じゃあ右岸の橋台はいつ作られてん、ちう話。ああ、そうか、主桁間15ft=4.572mを支えるならこれ一つ必要で、右岸のは大阪鉄道のトラスを支えてて、左岸のはそれと対になるんじゃなく、取付きのPG桁を支えていたとすれば。T3淀川橋梁の左岸橋台は失われてるわけだ。

いやそも、左岸の旧橋台も結構幅広いんだな…。一枚目の角度の写真しか撮ってないから新橋台と同じ幅だと思ってた。そうじゃない。おんなじくらいではある。