録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-08-08 この日を編集

[陸幼日記]八月八日 金曜日 曇

午睡後月例身体検査あり。胸囲一糎増加なす。後、防空演習して対空監視所に就き教練を受く。手旗なるが大体わかる。午睡前に命課布達式あり。汗を多大にかく我を自と驚く。襦袢を三枚ともぬらす。然し何となく愉快なり。

2009-08-08 トークイベント補遺 この日を編集

[ORJ][企画][廃道本] トークイベント「廃道ナイト!!」

前売り券:1980えん・当日券:2480えん(共に飲食代別途必要・ドリンク390えん〜)からとなっております。売り切れることはよもやあるまいと思いまするが行ってやろうという方は予約されるとお徳です。受付は8月11日から。あれ、告知ページは最後のリンクを入れてからですよね。

現地で打ち合わせをしてきたヨッキれん氏にTUKA氏も交えて内容についての打ち合わせをばした。思っていた以上に軽いノリになりそうなので頭のタガを緩めなければならないみたい。もふもふ。

[ORJ] 原稿

出る前に東熊野街道の出来上がっている分を流し込んでおいたのだが、追記しなければならない所が多数なうえに目がショボい。ちょっとまずい状況である。なにしろこれ以外の原稿が進んでない。無理してでも押し込まないと15日間に合わないんじゃね? などと今さら感たっぷりな後悔をしている最中。果たしてどうなることやら。

「前号たっぷりだったから今回は少なめね」などという言い訳を考えている暇があったら書け! クソ文章垂れ流す前と後には必ず「サー!」をつけろ! わかったかこのnagajis野郎!

2013-08-08 この日を編集

[煉瓦刻印] 三津浜煉瓦

以前十三で見かけ、和田煉瓦工場跡で見かけ、宝殿の生石神社の東方でも見かけたこの刻印は愛媛県の三津浜煉瓦のものだという。印南郡の煉瓦工場跡探索に付き合って下さったFさんが教えてくれた。出典は「山村文化」第31号(山村研究会、平成15年)。有難き情報提供也。

三津浜の煉瓦が関西地方まで流通していたことは地誌や地誌を引用したネット情報にもあるみたいたし、大正期の関西煉瓦カルテルに讃岐煉瓦とともに参加しているから、流入している可能性は充分にある。それを実物で裏付けた格好。 西へ行くほど発見数が多くなる傾向もいかにもだ。

天下茶屋の民家の塀に「K3」と並んで使われていたのも三津浜煉瓦なのだろうか。そう考えたほうがすっきりする。Kn=昭和期以降の可能性が高くなってきたので、明治20年の”堺煉化石”刻印と共使いされている可能性は相対的に低くなる。

とすると今度は十三の壁でこの刻印と共使いされていた三ツ矢刻印が謎だ。ここに使われていた煉瓦(写真)は機械成形。『ヒストリア』の論文では初代の和泉煉瓦を想定しているみたいで、大窯の貝塚工場跡地で見つかっているほか、淡路のナントカという所でも大阪窯業と一緒に使われていたそうだが、明治39年に無くなった煉瓦工場の刻印が、三津浜に成形機械が導入されて以降の煉瓦と共使いされ得るかどうか。 まずは三津浜にいつ星形機械が導入されたか調べる必要がある。といっても工場通欄見る以外にアテがないが。同社は明治18年創業、昭和30年代まで操業していた模様。

そもそもあれか、熊取の中家住宅で1923の年号入り舗装用煉瓦と三ツ矢刻印煉瓦が共使いされてたか。此の時点で三ツ矢≠初代和泉と見るべきなはず。かといって他にどこのものというアテもない。

案外三ツ矢も三津浜煉瓦だったりしてな、と「三」の文字だけ見て勢いで言ってみるテスト。そう考えたことがこれまで無かったわけではない。

[煉瓦刻印] 謎刻印(「日」?)@印南郡中筋村 副題:ごめんよ山陽窯業

先日「遊ぶな山陽窯業」と題してさんざコケにした山陽窯業だが、実は濡れ衣だった可能性が高い。曽根で似たような刻印を見つけていたことを思い出し、あれもそうだったんだろうpgrしようとしたのだが、拓本を取ってみて「全く同じ」ものだということに気づいてしまった。もし「山」刻印をひっくり返して重ね打ちしたなら多少は形が違うはず。なのに「全く同じ」ということは、そもそもそういう刻印だったと見るほかない。

左が見野で採拓したもの。右が写真の中筋で採取した刻印の拓本。中筋の刻印にはオデキ状のでっぱりがついていて、これが上だとばかり思っていたのだが、そうじゃないらしい(この部分だけ別のモノで押されている模様)。向きを変え、このオデキを隠してみると見野の刻印と全く同じになる。右上の角が丸くなっているところや、右辺が左辺より若干長いところ、下辺が傾いているところなど。。。

じーっと見ていると漢字の「日」に見えてくる。右上の丸みも一画目ー二画目の間の止めのよう。刻印の底を見ていると特にそう感じる(拓本は表の型しか取れないので本当の印影を再現できていない。できるだけそれに近づくよう工夫しているが、よほど条件のいい刻印でなければ100%再現するのは不可能だ。だから前回「山」2つ重ねだろうと推測したりしたのだ)。

仮に「日」だったとして、果たしてどこの会社のものなのだろう。明石だったか赤穂だったかにわずかな期間だが日ノ本窯業所という工場があったことになっているが、少々遠いし、印南郡にまんべんなく極く小数分布していることと合致しにくい。もっとサンプルを集めないと何とも言えない。

せっかく印南郡の穴埋めができたのに…と思わないでもないし、 ドヤ顔で披瀝した分余計に恥ずかしくもあるが 、我田引水嘘八百を撒き散らすわけにもいかんからな。勘違いやまぬけは仕方ないが堕落嘘はよくない。

[独言] 猫とnagajis(海と毒薬、的な)

街で見かけた野良猫と恐る恐るコンタクトを取るnagajis。顔が見えないアングルなのは嫌らしくニヤけていたからに違いない。

街で見かけた野良猫と恐る恐るコンタクトを取るnagajis。顔が見えないアングルなのは嫌らしくニヤけていたからに違いない。

この子猫は左右で目の色が違った。昔うちにいた猫もこんなだったような気が幽かにする。これで左右同じように見えているのだろうか不思議なものだ。しかし外人さんと日本人とで違う色彩に見えることはないはずなので虹彩の色は関係ないのだろう。

この子猫は左右で目の色が違った。昔うちにいた猫もこんなだったような気が幽かにする。これで左右同じように見えているのだろうか不思議なものだ。しかし外人さんと日本人とで違う色彩に見えることはないはずなので虹彩の色は関係ないのだろう。

[独言] 在所と墓地

どの在所も一番高いところに墓地がある。在所を見渡せる高台の一等地、日当たりも最高にいい場所をわざと選んだかのようなところに墓地がある。吉野のように極端に平地が少ない土地ではなおさらそのことが印象に残る。

墓地が高い所にある理由はいろいろあるだろう。高みに家を築けば見晴らしがいいかわりに水が得にくく登り降りも大変だ(だから在所は横へ広がろうとする)。墓地を築いて上辺を限ってしまっても特に問題にならない。在所と同じ平面に墓地を築くと左右を限ることになり在所の拡がりを妨げることになる。そう易易と移動させられるものじゃないし。墓は。

大事な祖先だから、できるだけ高いところに鎮座してもらい、村を見守ってもらいたいという思いもあるだろう。その根源には、子供の頃に小高い所から自分の生まれ在所を見晴らしてみたときの記憶、自分の村はこんななのだと初めて知った時の爽快感があるのかも知れない。老境に入り、山へあがるほどの元気もなくなった頃には、自分が生きてきた村を今生の別れにもう一度見てみたいと思うこともあっただろう。そういう思いが在所を見渡せる一等地に墓地を築かせたのかも知れない。

死の穢れを忌んで、できるだけ用のない遠くに遠ざけておきたいから、だとは思えない。最高所に墓地があるような在所ほど尾根筋や山腹を伝って旧街道が走っている。旧い道を辿っていくと村の背後に下り着く。得てして最初に墓地に出会うことになる。あるいは逆に墓地で在所と別れを告げることになる。他所へ行くには必ず墓地の脇を通らねばならない。それだけ身近な存在であったということだろう。

村の玄関口に墓地があると、それに塞ノ神的な役割が期待できたかも知れない。高津は他所の高みに墓地があり、そのかわり在所口の道端に塞ノ神がましましていた(明らかに塞ノ神として祀られているのは、そういえばあまりなかった気がする。不動さんが立っていることはよくあったけれども)。明治に開かれた上谷上道には墓も塞ぐ神もいなかったが、それ以前の旧道には地蔵様がいたはずだし、柏木に越える峠には確かにおられたと記憶する。上谷上道が無神なのは、ささいなことかも知れないが近代化の一端と言えなくもない。

何処の墓にも入れてもらえない筈の自分がこんなことを言うのも何だが、○○墓地公園とかに入れられたーーー追いやられた霊は可哀想だと思う。自分とは縁もゆかりのない場所で、目の前の赤の他人の墓石を見つめ続けなければならないから。気晴らしに墓を離れてみたところで見知らぬ世界が広がっているだけだ。在所の高みに祀られていつまでも見ているほうが数劫倍良いだろう。例えそこが廃村になり、誰も弔ってくれなくなったとしても、繁る草木や遊ぶ生き物たちを眺めて暮らす変化が残されている。朽ちこけていく石垣を一つまた一つと数えてみる暇つぶしもできるだろう。

[雑] 藤沢南岳 奇小録

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/900260

2017-08-08 この日を編集

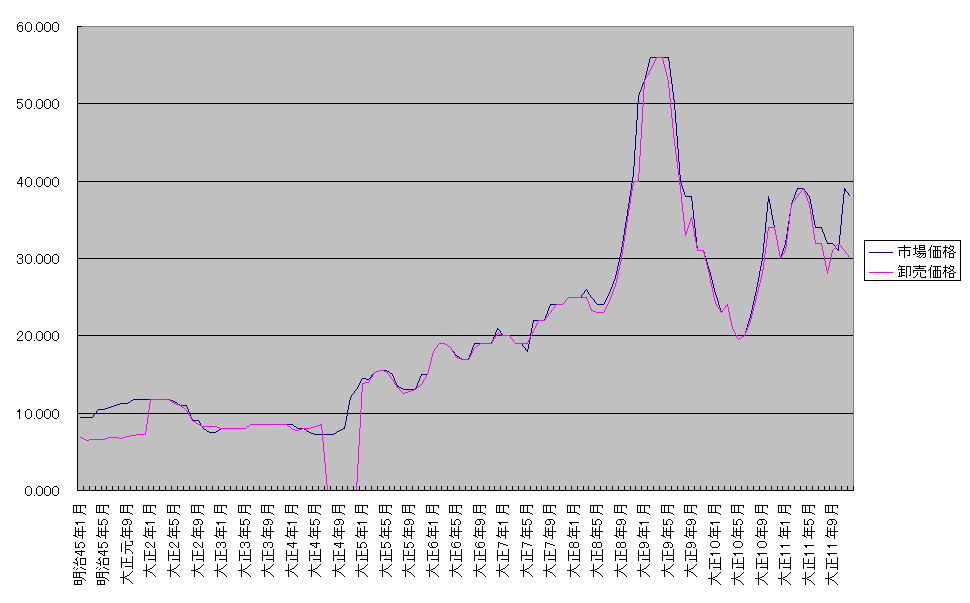

[煉瓦][資] 大正期大阪市場に於ける煉瓦価格の推移

むしゃくしゃしてやった。そのせいでデータを拾い間違えた。市場価格は拾わなくて良かったのだ。

卸売価格と市場価格がほとんど一致しているのは煉瓦ならではの現象。大工場がそのまま直売しているようなものだからな。

卸売価格が大正4年にゼロになっているのは生産カルテルを結んで市場に流さなかったためだ確か。そうやって市場にダブついていた煉瓦を片付けて煉瓦価格の調整をしようとしたのだ。実際それで煉瓦の単価はあがったように見えるけれども自然な物価上昇と区別できるものなのかどうか。平均値で割ってみるとかするんだろうか。

大正9年頃の価格暴騰がなんともいえぬ迫力をもっている。生産量のピークもこの頃であったはずなのだが。あれ大正6年だったっけか。

本当は大正12年以降昭和に至るまでがほしかった。しかし大阪商業会議所の統計年報はここまでしか収録されていなかった近デジに。以降大阪商工会議所で調べると昭和3年と10年代のが出て来る。元を取りに行けということか。

こんなん作ってもおれ以外の誰の役にも立たんのだ。自分にだって役立たずになるかも知れぬ。

操業短縮は大正2年秋~3年3月末:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060181&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA、大正3年7月~:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060192&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA、http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060191&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA、http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060188&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA

払底はこの減産だ。http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060226&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA

つまるところ減産は一度二度でなく何度も行なわれていて大正4年7月からの減産では一般の卸売販売が停止してた→大戦の影響で諸工業が活況になりそうなので1月までの減産を打ち切って製造に転じたと。

2019-08-08 この日を編集

[独言] うっひゃあ

スピーカーを逆にはめてしまったぞ。また開けなあかんのか・・・とほほ。

たしかにらじる★らじるの音はマイクのほうから出てる。しかしボイスメモはちゃんと記録できていた。スピーカーが通話できないとマイクのほうで音を出すようになるという不思議な設計なのか>Xpria Z3。

_ とと [『クリムゾンタイド』を思い出したところであります、サー!]

_ nagajis [サー!]