録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2019-01-22 [長年日記]

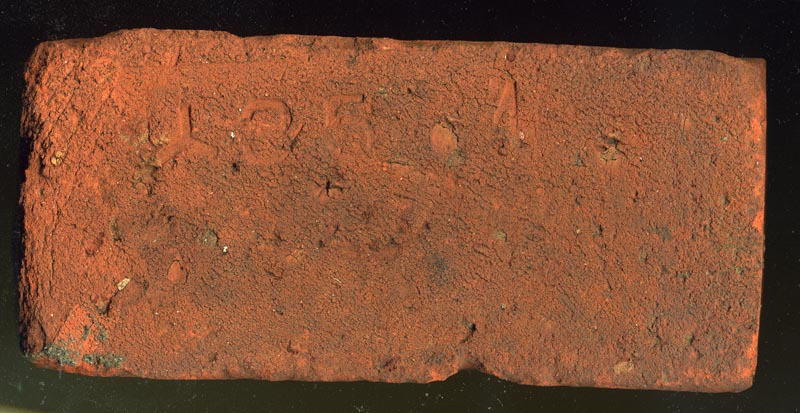

[煉瓦][煉瓦刻印] バンレン 35 4(続)

件のバンレン煉瓦。三本線マークから「4」まで比較的はっきりと打刻されている。とりあえずこっちを「表」と呼ぶことにする。

その裏側は三本線マークが見えていない。「35 4」だけが読める。「裏」と呼ぶ。

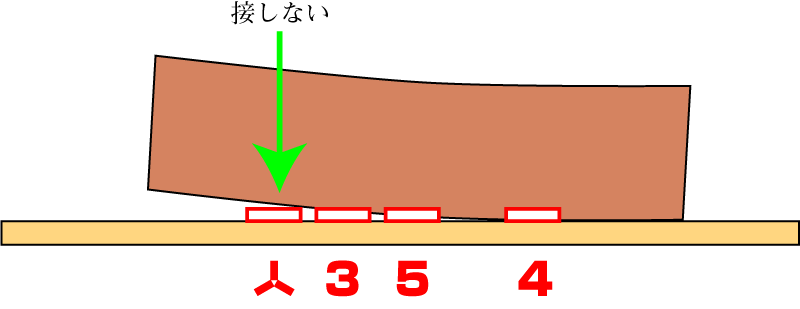

この煉瓦は全体が軽く反っていて(極端に言えば長手が「へ」の字型に反っている)、「裏」側に向けて凸になっている。実物はさほど顕著な反りではないけれどもスキャナガラスに載せたりすると覿面にわかる。

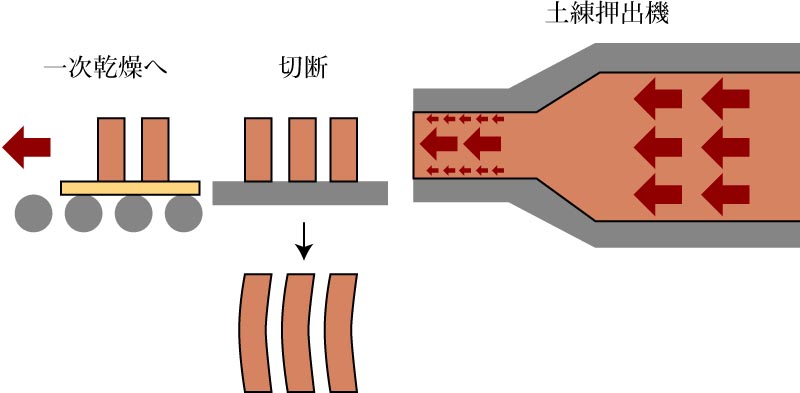

この反りは土練押出機で製造した機械成形煉瓦に特有の症状らしい。押出機の絞り金のところで、絞り金に接している粘土と中央付近の粘土とでは粘土に加わる力が異なる。粘土も一種の流体と考えると濡れぶちと中央で流速が違うのは理解される。

んで、それをピアノ線で切断すると、最初は真っ直ぐなおナマができるけれども、それを乾燥させたり焼いたりすると、粘土中に蓄積された応力が開放され?あるいは流速の違いにより生じる粘土の不整斉が顕在化して?反ってしまう(このへんは「赤煉瓦産地診断報告書」参照、したいが資料山に埋もれて見つからぬファッキン)。

図の反りは逆かも知れない。中央が左に強く押されているのが元に戻ろうとするので煉瓦全体は右に反るはず。上の「表」が進行方向。

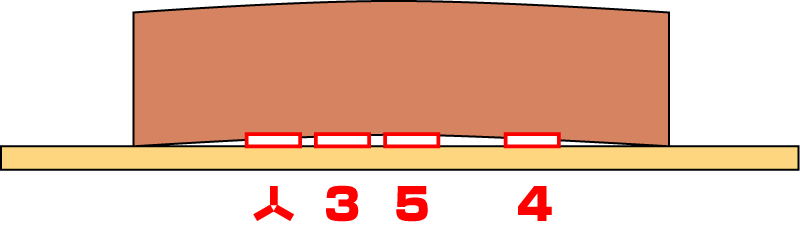

バンレンではおナマを一次乾燥場に運んで約一週間乾燥させたと聞いた(昭和20年代の話)。またバンレンの刻印は一次乾燥場で煉瓦をひっくり返す時に使う道具に刻印が作り付けられてあって、そこへ落とすことで打刻したとも聞いている。この道具ちうのは作業台のようなものであるようだ。

んで、もしこの打刻が粘土が乾燥する前に行われていたとしたら、上写真のような掠れは生じないはず。いくら粘土が反っていたとしても板の上に落とした時点で反りが戻ってくれるだろう。そもそもそんな柔らかい粘土をボトンボトン落としたりひっくり返したりできまい。

そうではなく、ある程度乾燥させた時点で件の打刻を行なった結果がこの煉瓦になるはずだ。強く打てば凹みはするが煉瓦全体の形は変わらないという程度の乾燥状態(=手で持ち上げたりできる程度の乾燥状態)で落として打刻した故に播煉マークが出たり出なかったりしている。

表は「〔播煉マーク〕」から「4」まで綺麗に打刻し得る。実際「表」の刻印は播煉マークや「4」の頭が妙にはっきりしている。「5」の下の方は掠れ気味だ(「4」も下は掠れ気味か。平全体がくぼみがちだからだろう)。

表は「〔播煉マーク〕」から「4」まで綺麗に打刻し得る。実際「表」の刻印は播煉マークや「4」の頭が妙にはっきりしている。「5」の下の方は掠れ気味だ(「4」も下は掠れ気味か。平全体がくぼみがちだからだろう)。

対して「裏」はこうなり得る。これで煉瓦が変形するくらいの生乾きであったら、伸びて播煉マークまできれいに打てることだろう。