録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-02-02 [長年日記]

[独言][隧] 逢坂山トンネル東口改築されてるんじゃね問題

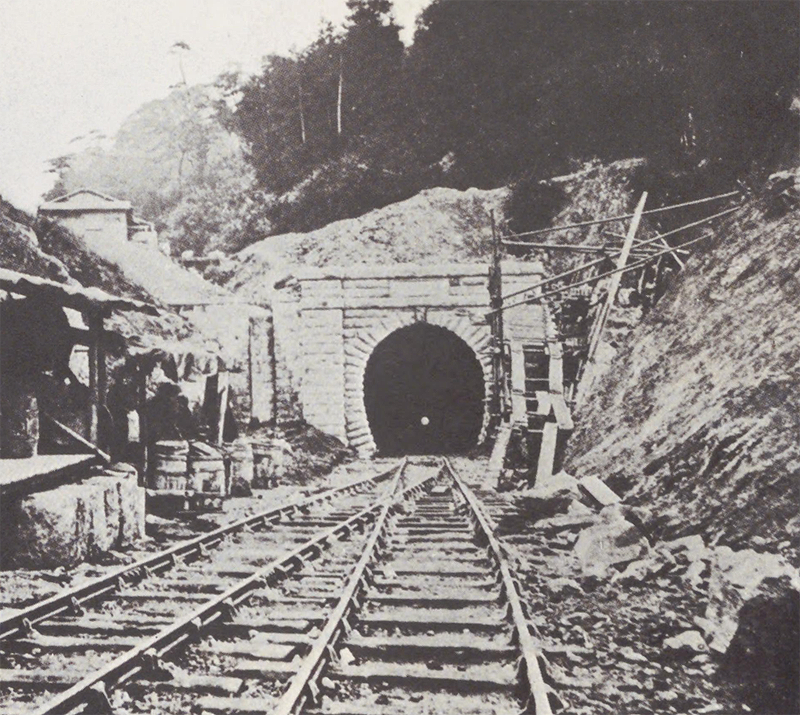

明治13年に開通した本邦最初の本格的な山岳トンネルとして有名な逢坂山トンネル。その東口。向かって左が初代トンネルで、鉄道記念物にもなっている。

そのことを何疑うことなく信じてきたが、坑道の煉瓦を測ってみたことで疑義が生じた。並形なのである。あっけにとられるくらいに精度良く並形なのである。

それより前の京都大阪間では明らかに2-1/4インチ厚の煉瓦を使っている。大津京都間は綺麗な残存が少ないものの、大津駅東方の蟹川暗渠などは2-1/4インチだった。東川暗渠のように薄い煉瓦を使っているものはあっても局所的な使用だ。そうして敦賀線や東海道線(湖東線)なんかでも2-1/4インチ厚を使っていた。逢坂山トンネルだけが規格外のを使っていたことになってしまう。

そこから疑いの目を向け始めると、確かに確かに、と思うことが多い。違和感の出どころはすべてM31に併設された複線トンネルから滲み出てきている。例えば複線トンネルと意匠が全く同じであること。ピラスターの太さとかそれを全体的に傾斜させてるところとか、その辺りは初代の構造を複線Tが真似たと考えられなくはないが、石の加工の感じまで一緒なのは見過ごせない。

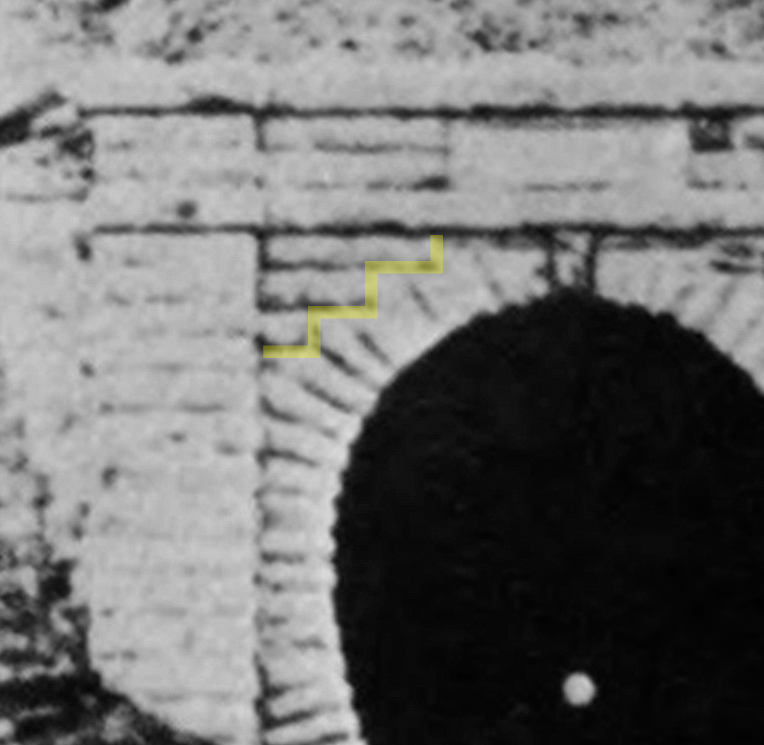

一応、新トンネル側面の石積みは旧トンネルのピラスター付近に添え継ぐように作られてある。はじめにあったピラスターに側壁を付け加えたような形。だが坑門工の上にあがって見てみると、側壁に隠れて見えないピラスターの角がガサツに作られていることがわかる。足をかけているのがピラスターの笠石、左に伸びているのが新トンネルの側壁石積み。手前のピラスター角が直角になっていなくて、側壁との接続も妙である。それにもしこれが旧のオリジナルならピラスター脇の胸壁との取り合いを考えた作りになっていそうな気もする。

一応、新トンネル側面の石積みは旧トンネルのピラスター付近に添え継ぐように作られてある。はじめにあったピラスターに側壁を付け加えたような形。だが坑門工の上にあがって見てみると、側壁に隠れて見えないピラスターの角がガサツに作られていることがわかる。足をかけているのがピラスターの笠石、左に伸びているのが新トンネルの側壁石積み。手前のピラスター角が直角になっていなくて、側壁との接続も妙である。それにもしこれが旧のオリジナルならピラスター脇の胸壁との取り合いを考えた作りになっていそうな気もする。

ああそうか、ピラスター脇の胸壁を作ってあったとしたら笠石側面のコブ出しは必要ない。そこに胸壁の笠石を継ぐわけだからな。

煉瓦自体もちょっと怪しい。前後の暗渠では見ないような風化をしている。覆輪目地にしてあっていかにもフルソゲに見えるけれどもな。

なんか、複線トンネルを作る時に旧トンネルの坑門工も多少延伸して、両坑口を一建立で作ったような雰囲気がある。そうして地表に露出していて、いま逢坂山トンネル西口と認識されている部分はオリジナルの構造ではないような気がする。(大昔になんかそういう話を小耳に挟んだような気もするのだが……それは改竄記憶かも知れないので小声にしておく)

帰って探したら西口の竣工直後の写真があった(『日本国有鉄道百年写真史』より)。この写真を拡大すると、迫石が盾状迫石であったことがわかる。そういえば初期のトンネルには盾状迫石が多かった。長野隧道なんかもそうだ。そうして現状の東口はごくふつうの丸い縁の迫石である(新旧とも)。東西で坑口意匠を変えた例はないわけではないけれども(琵琶湖疏水とかね)、本邦最初のマジトンネルでそういう遊びはしないのではないか。

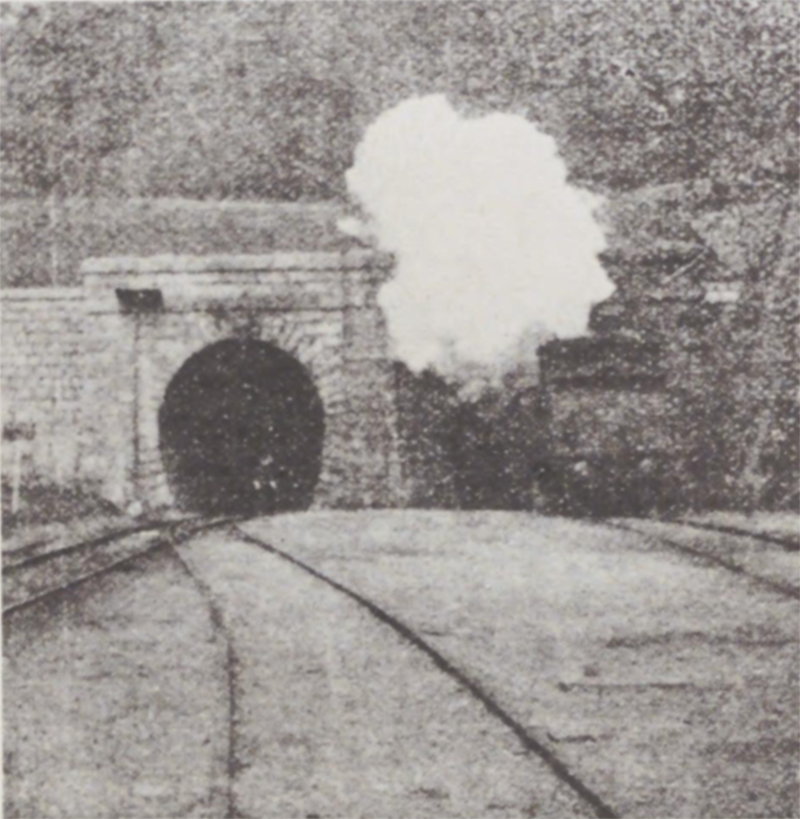

同書には複線化された逢坂山トンネルの写真もあった。キャプションには「旧逢坂山トンネルと列車(明治34年6月)』とある。坑口向かって左の擁壁に作られていた排水渠がなくなっているので、これが東口の旧写真!とか思ってしまったのだが、そうではなく西口の写真なのだろう。列車が通っていないほうの坑口がオリジナルにそっくりなのでそう見間違えたのだが、そうじゃない、それは複線化で作られた新トンネルであり西口の写真だ。さっき掲げた写真の向かって左に新造されたわけだ。石が汚れてなくて白く輝いてるし、扁額もはめられてないし。

あれっ、ということは複線化の時も盾状迫石で増築されたの? この写真も拡大すると盾状迫石のように見える。ピラスターが坑門工の角を押さえる形であるらしいので、もしそれに擁壁を付け足すなら東口の現況のようになるかも知れない。ともかく、複線化で作られた新西口がそうなら新東口も同じような作りになるんじゃないかと思うのだがそうはなっていないわけだ。少なくとも。

もし東口の改築を疑うなら、複線トンネルが完成したM31から新逢坂山トンネルが完成して廃止されたT10までの間の出来事ということになる。この間に逢坂山トンネルの延長が変化したかどうかを知ればよい。想像の通りであれば少なくとも10m以上は延長されている。あるいは宇宙線観測施設であった内部に入って煉瓦寸法を測るかだな。想像が正しければ内部は2-1/4インチ厚のはず。