録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1942-02-02 この日を編集

[陸幼日記]二月二日 月曜日 曇時々雨

昨日に比較するに、それ以上むし暑く、朝に十七・八度ありたり。難波教官殿欠勤されたる故に、四学班合併にて、広瀬教官殿の下に、十八教室にてありたり。診断の為唱歌は受くること能わず。六時間目の剣術は見学す。七時間目は月齢身体検査なりたり。断食を数回なし、腹こわしたる故大部体重・胸囲減じたりと思いたるに、安外減らず体重〇・七瓩減りたるのみなりき。腹工合稍々良くなりたるも未だ悪し。劇動休となる。

1943-02-02 この日を編集

[陸幼日記]二月二日 火 雨

未だに考査に対する考薄くして真剣味不足。目的を弁えぬ故なりと信ず。一向机につくのみにても可なり。之本分邁進ならんか。午後柔道場にて体操、及び剣術あり。佐々木曹長殿より試合に対する心構及び掛引き・ごまかし等必要事項を習得す。然〔併〕し攻撃精神は失わざること。異常なし。

〔「ごまかし等」「攻撃精神~こと。」に朱傍線、欄外朱「欺瞞動作を学ぶのは少し早し」〕

1944-02-02 この日を編集

[陸幼日記] 二月二日 水 雨

昨晩消灯後寝台学友志摩と一時間懐旧談をなし心を痛めたり。風加わりて横なぐり雨となる。体操は基本の固癖矯正なり 久しぶりに行い体が柔軟になれり。字号修技。寄書に大書

2009-02-02 沈降中 この日を編集

[ORJ] 激しく沈降中

叩き込むようにして熊野を書いている。テンションが違うのは何も二枚橋氏のツッコミのせいだけではない。あの当時の環境と精神状況に深く深くzbzbzbと入り込んでいるせいだ。まずい。戻ってこれるのか。そうしてどこで区切りを入れるのか。さっさと終わらせろ。次がある。

[バックナンバーCD] #2発注

もう元には戻れませんよ。知りませんよ。いやちゃんと読めることは確認したけど。dummyは無視の方向で。最後にnagajis削除です。

[独言] 突如新project

勝手に進行させる。できたら報告する。とりあえず見積もり段階だから。そうそう例のprojectUTSUBOはあれで完成型。ヒップバッグを使うには申し分のない、これ以上発展させることのできないものになってしまった。といってもORJには微塵も関係しないんだけどな>USTUBO。要は三脚をどう運ぶかというだけの話だ。

[pdf] ファイルサイズの話

バックナンバーCD#2の最終段階でファイルサイズを画質を落とさず今よりもっともっと減らすことができることを発見した。特濃クラスの文章の長い記事は効果てきめん。半分くらいになるかも試練。

以前は一枚一枚eps保存してDistillerにかけていた。postscriptで打ち出そうにもA4横までしかサイズが選べず、これだと印刷領域の関係で端のほうが切れちゃうのね。

で。文字の埋め込みを選択している場合、eps保存→distillると1ページのなかにフォント情報が埋め込まれるわけだけど、それがどうもそのページだけの情報になってしまうらしくて(これはnoaさんのpdfをいらってて思い至った)、これを複数枚つなげたとき、仮え同じフォントの同じ文字が使われていてもその情報が流用されない。そのページに埋め込まれたままとなる。だから「が」なんかの情報はたぶん全頁分入っている。これが無駄。

一方で全頁を一気にps→distillと、フォント情報が共通化されるようで、このお陰でずいぶん圧縮される(と見た。ホントかどうかは知らない)。フォントファイルの一つの大きさが4MBとか5MBとかだから、長くなるにつれて、あるところで飽和するような増え方になるはず。10ページ位であれば変わらないかも知れないけど。

ただ前述のとおりA4横がきれいに打ち出せないわけで、これでずいぶん悩んだ(例えば94%縮小してトリミングするとか。これすると早いんだけどそ画像の拡大可能率がよく掴めなかったりそのページだけサムネールがちっこくなったりする)。んで解決策としていろいろやってたんだけど、どうもアプリがイカレてるようなんだよね。どう頑張ってもB4にA4打ち出したりできない。

そんな試行錯誤が実はもう2年近く続いてた。それがようやくCD#2の最終段階で解決した。要はとあるPSプリンタ複合機のドライバを入れただけなんだけど。おかげでB4にA4を打ち出す形で出力できるようになった。こんな使い方したら怒られるだろうか>某複合機めーかーさま

ただし問題は残る。全頁からpdfを作ったあとで一部を差し換えることが頻繁に出てくる。文字修正とか写真間違ってたとか。そんな時1ページだけ差し換えると多分そこだけのフォントとして埋め込まれるだろうからサイズがモリモリ増えるはず。最終段階でps作り直しすればいいんだろうけど、必ずしも版下が最終段階のものでなかったりすることもある(pdf上で文字修正しちゃったりとか)ので何かエンバグしそうで恐い。オペの基本としては最終段階の版下を作ることが大前提不文律なのだけど、そんなことやってる時間がないのよ、発行間際は。んでそもそもイラレで作ったページはそういう小技が使えない。基本的に1ファイル1ページだからね。

んでもって、CD#2収録のファイルには適用していないという非道。そこまで手が回らなかったのす。

2010-02-02 この日を編集

[独言] テ以外の伺か

飯能にて。弱いポテンシャルを感じる。カラオケの評価点はそこなのかという発見。個人的な文章構成癖からいえば2行目と3行目を入れ替えたいところだが看板の宣伝(宣伝文句)としては遠回りになるので止めたのかも知れない。ビクターのKD-4800とかSONYのKARAOKEMANとか何とかゆう感じの評価の高い機材の名前が出てくることを予想したところで「お客様」と肩透かされる感じも捨て切れない。

飯能にて。弱いポテンシャルを感じる。カラオケの評価点はそこなのかという発見。個人的な文章構成癖からいえば2行目と3行目を入れ替えたいところだが看板の宣伝(宣伝文句)としては遠回りになるので止めたのかも知れない。ビクターのKD-4800とかSONYのKARAOKEMANとか何とかゆう感じの評価の高い機材の名前が出てくることを予想したところで「お客様」と肩透かされる感じも捨て切れない。

音量がいいというのも売り文句にならない気がする。リモコンかツマミで調節すればいいだけではないか。それとも歌のメリハリを自動検出して調整してくれるとか、唄い手の能力にあわせて大小するとかそういうことか。

草の薄い頃だったおかげで発見がいくつか。飯能側の石積みも坑口周辺と手前とで違うな。文書館の樋管埋込み工事の件もう一度確認すること>nagajis。うーん、ずいぶん書き直す必要があるなあ。やはり遠いところの地理歴史は整理し切れない。写真は特に意味はない。

草の薄い頃だったおかげで発見がいくつか。飯能側の石積みも坑口周辺と手前とで違うな。文書館の樋管埋込み工事の件もう一度確認すること>nagajis。うーん、ずいぶん書き直す必要があるなあ。やはり遠いところの地理歴史は整理し切れない。写真は特に意味はない。

今回も旧横手トンネルを確認できなかった。かつての秩父往来(だったっけか)は横手から峠越えして飯能に入っていたらしく、その峠にトンネルがあると飯能市史に書いてある。いまこの辺りは武蔵台ちう住宅地。それっぽい道はあるがただの峠越えだ。誰か見てきてほしいけれどもアレな人に行ってほしくはないな。

下調べせずに行ったお茶の水(から徒歩十数分の万世橋のあたり)で橋を見る。どこにでもありそうな跨道桁橋だが一点支持な橋脚が無闇矢鱈に格好いい(たぶん有名なやつ)。足下の三角印もさりげなく意味深。何だこのガンダム感、と現場では思ったがよく考えたらガンダムにはこんな造形はない。

下調べせずに行ったお茶の水(から徒歩十数分の万世橋のあたり)で橋を見る。どこにでもありそうな跨道桁橋だが一点支持な橋脚が無闇矢鱈に格好いい(たぶん有名なやつ)。足下の三角印もさりげなく意味深。何だこのガンダム感、と現場では思ったがよく考えたらガンダムにはこんな造形はない。

この辺の橋脚意匠(の変遷)についての報文を見たような記憶もある。何線かわからんままふらついていたのでどこのどの跨道橋だったか忘れてしまった。

村田が工手学校にいた当時、山田早苗が土木科の教員をしていた。新永間高架橋の設計をした人。それ以外の教員は事歴を追えていない。神吉先生も仰っていたが次に探るならこの辺りになるのだろう。

[原稿] うむ、つまらん!

出発前に作りかけておいた福知山線探索げーむ、没だ没没な仕上がりになってしまった。この方向では諦めよう。不法侵入だしな。写真で綴る〜で作り直しだ。そもそも作る必要がなくなったが写真が勿体ない。

[独言] project JS #1

ブツ発注。作業のために部屋を片付けなければ。しかしもう眠い。

2011-02-02 この日を編集

[資][近代デジタルライブラリー] 近代デジタルライブラリー

宇陀郡有殖林経営一斑

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/944836/22

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/944836/26

まさかね・・・

政争と党弊

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952462/136

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/952462/141

どこまで信用できる書なのかわからないが中々興味深い(筆者の知識に加え各地の朝日新聞記者から提供された情報をもとに書かれているとか。緒言参照)。明治27,8年頃東熊野街道の改修が決まったのは古沢滋の加担があったからという。かつて自由党員として吉野川上村方面を遊説した縁があり、県知事として戻ってきたときも政友会系寄りの県政をしたとある。しかし奈良県会史ではそんな素振りは書かれてなかったな。最初の原案執行がカウンターパンチとなって、任期中は事あるごとに議会と対立したという。それに明治27,8年頃に改修があったという話は把握していない。33年以降の改修のことか?

大和人名鑑

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/780333/32

参考までに。近デジには紳士録の類が結構載ってる。

2012-02-02 この日を編集

[ph.] ほりしきしゅうさく2

なんだこのイマイチ感は! 謝れ!堀威夫と難波住吉線架道橋に謝れ!

なんだこのイマイチ感は! 謝れ!堀威夫と難波住吉線架道橋に謝れ!

より大きな地図で 第一次都市計画橋梁実績 新築之部 を表示

2024-02-02 この日を編集

[資] 愛知県土木費支弁法

愛知県布達索引 : 沿革備考 第一巻 https://dl.ndl.go.jp/pid/788157/1/93

M12.6.30. 甲第97号布達 7/1より実施

M14.5.20. 甲第92号布達で改正

M15.8.3.、8/18 甲123、甲125号で改正(区部・郡部に分割)

M12.6.30. 甲第97号布達 『愛知県布達類聚 明治12年』

甲第九十七号 明治十二年六月廿日

土木費支弁法左の通相定本年七月一日以降施行候条此旨布達候事

土木費支弁法

河港道路堤防橋梁杁樋用悪水路溜池等渾て公共の利害に関る治水修路の工事は国費地方税より左の歩合を以て支弁するものとす其他は地元町村若くは組合町村の協議費たるべし

第一条

国道及び之れに架する橋梁工事は皆土木費(土木費とは国費及び地方税を云う以下倣之)を以て支弁するものとす

但掃除費は地元町村の協議費たるべし第二条

県道及び之れに架する橋梁工事は土木費九分協議費一分を以て支弁するものとす

(以下2ページ欠落!)

M14.5.20. 甲第92号 『愛知県布達類聚 明治14年』

土木費下げ渡しの廃止を受け土木費→地方税

甲第九十二号 明治十四年五月廿日

明治十二年当県甲第九拾七号布達土木費支弁法別冊之通改正来る七月一日より施行候条此旨布達候事

土木費支弁法

第一条

河港道路堤防橋梁杁樋用悪水路溜池等渾て公共の利害に関る治水修路の工事は地方税より第二条以下各条の歩合を以て支弁するものとす其他は地元町村若くは組合町村の協議費たるべし

第二条

国道及び之れに架する橋梁工事は皆地方税を以て支弁するものとす

第三条

県道及び之れに架する橋梁工事は地方税九分協議費一分を以て支弁するものとす

第四条

木曽川 鍋田川

右二川の工事は地方税八分五厘協議費一分五厘を以て支弁するものとす

第五条

佐屋川 矢作川 豊川

右三川の工事は地方税八分協議費二分を以て支弁するものとす

第六条

筏川 日光川 庄内川 矢作古川 乙川 間ノ川

右六川の工事は地方税七分五厘協議費二分五厘を以て支弁するものとす

第七条

音羽川 梅田川 天白川 新川 五条川 矢田川 境川 内津川

右八川の工事は地方税七分協議費三分を以て支弁するものとす

第八条

第四条第五条第六条第七条に掲載する所の十九川を除き其他の川々工事は総て地方税五分協議費五分を以て支弁するものとす

第九条

熱田港の工事は皆地方税を以て支弁するものとす

第十条

水源土砂扞止の工事は地方税九分協議費一分を以て支弁するものとす

第十一条

海岸汐除堤防工事は地方税七分協議費三分を以て支弁するものとす

但新設及鍬下年季中に属するものは此限に非ず第十二条

樋類十坪以上の工事は木材鉄物指立代金に限り地方税伏方は協議費を以て支弁するものとす

第十三条

里道に架する橋梁平坪六坪以上に及ぶものは架換工事に限り地方税八分協議費二分を以て支弁するものとす

第十四条

市街を為したる道路の工事は国県道に限り地方税五分協議費五分其他は地方税二分協議費八分を以て支弁するものとす

第十五条

前条々の如く土木費支弁の方法を立ると雖も利害直接に関せざる従来受持町村なき工事は皆地方税とし又実際民力に堪え難き莫太の協議費を要する工事は実地検査の上地方税の内より幾分か補助するを得るものとす

第十六条

前条々の工事と雖も新設及び変更に属するものは此分合の限りにあらず

第十七条

堤上樹木及道路並木植継或は新規植立費は皆地方税を以て支弁するものとす

第十八条

里程標建設費は皆地方税を以て支弁するものとす

M15 https://dl.ndl.go.jp/pid/788169/1/294

甲第百廿三号 明治十五年八月三日

区部土木費支弁法本年通常区部会に於て議決認可候に付左の通施行候条此旨布達候事

区部土木費支弁法

第一条

道路工事は土木費八分協議費二分を以て支弁するものとす

但新設及び変更に属するものは此分合の限りにあらず第二条

橋梁工事は皆土木費を以て支弁するものとす

但新設及び変更に属するものは其事業に依り支弁の分合を定むるものとす第三条

堀川(朝日橋以下古渡橋以上を云)浚費及び該堤防費並に溝渠浚費(軒下雨落溝等の如きは此限に非ず)は皆土木費を以て支弁するものとす

第四条

熱田港浚費は郡区連帯の皆土木費を以て支弁するものとす

第五条

利害直接に関せざる従来受持町なき工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第六条

郡区連帯の工事にして其地元郡にあるものは郡の支弁法区にあるものは区の支弁法に拠るものとす

第七条

堤上樹木及道路並木植立費は皆土木費を以て支弁するものとす

第八条

里程標建設費は皆土木費を以て支弁するものとす

第九条

前条々土木費支弁の外は関係地元町の協議費に属すると雖も実際民力に堪え難き莫太の協議費を要するときは実地検査の上区町村土木補助費の内より幾分か補助するを得るものとす

甲第百廿五号 明治十五年八月十八日

郡部土木費支弁法本年通常郡部会に於て議決認可候に付左の通施行候条此旨布達候事

郡部土木費支弁法

第一条

河港道路堤防橋梁杁樋等渾て公共の利害に関する治水修路工事の費用は第二条以下各条の歩合を以て支弁するものとす

但新設及び変更に属するものは此歩合の限りに非ず第二条

国道及び之れに架する橋梁工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第三条

県道及び之れに架する橋梁工事は土木費九分協議費一分を以て支弁するものとす

第四条

木曽川 鍋田川

右二川の工事は土木費八分五厘協議費一分五厘を以て支弁するものとす

第五条

佐屋川 矢作川 豊川

右三川の工事は土木費八分協議費二分を以て支弁するものとす

第六条

筏川 日光川 庄内川 矢作古川 乙川 間ノ川

右六川の工事は土木費七分五厘協議費二分五厘を以て支弁するものとす

第七条

音羽川 梅田川 天白川 新川 五条川 矢田川 境川 内津川

右八川の工事は土木費七分協議費三分を以て支弁するものとす

第八条

第四条第五条第六条第七条に掲載する所の十九川を除き其他の川々工事は総て土木費五分協議費五分を以て支弁するものとす

但し杁樋内の河川は本条の限りに非ず第九条

堀川(古渡橋以下熱田駅字一文渡し以上を云)浚費及該堤防費は皆土木費を以て支弁するものとす

第十条

熱田港浚費は郡区連帯の皆土木費を以て支弁するものとす

第十一条

水源土砂扞止の工事は土木費九分協議費一分を以て支弁するものとす

第十二条

海岸汐除堤防工事は土木費七分協議費三分を以て支弁するものとす

但鍬下年季中に属するものは此限に非ず第十三条

樋類十坪以上の工事は木材鉄物指立代金に限り土木費伏方は協議費を以て支弁するものとす

第十四条

宮田用水 木津用水 庄内用水 松原用水 天白用水

右五用水の杁前工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第十五条

里道に架する橋梁平坪六坪以上に及ぶものは土木費七分協議費三分を以て支弁するものとす

第十六条

利害直接に関せざる従来受持町村なき工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第十七条

堤上樹木及道路並木植継或は新規植立費は皆土木費を以て支弁するものとす

第十八条

里程標建設費は皆土木費を以て支弁するものとす

第十九条

郡区連帯の工事にして其地元区にあるものは区の支弁法郡にあるものは郡の支弁法に拠り其協議費は利害関渉の町村より支弁するものとす

第二十条

前条々工事の外は地元町村若くは組合町村の皆協議費を以て支弁するものとす

第二十一条

前条々の如く支弁の方法を定むと雖も実際民力に堪え難き莫太の協議費を要する工事は実地検査の上町村土木補助費の内より幾分か補助するを得るものとす

M17 https://dl.ndl.go.jp/pid/788171/1/491

道路工事=皆地方税、橋梁も 土木費→地方税

甲号外 明治十七年五月廿二日

明治十五年八月当県甲第百二拾三号布達区部土木費支弁法左の通改正七月一日より施行す

右布達候事区部土木費支弁法

第一条

道路工事は皆地方税を以支弁するものとす

但新設及び変更に属するものは此分合の限りに非ず第二条

堀川(朝日橋以下古渡橋以上を云)浚費及び該堤防費並に溝渠浚費(軒下雨落溝等の如きは此限に非ず)は皆地方税を以て支弁するものとす

第三条

熱田港浚費は郡区連帯の皆地方税を以て支弁するものとす

第四条

利害直接に関せざる従来受持町なき工事は皆地方税を以て支弁するものとす

第五条

郡区連帯の工事にして其地元郡にあるものは郡の支弁法区にあるものは区の支弁法に拠るものとす

第六条

堤上樹木及道路並木植立費は皆地方税を以て支弁するものとす

第七条

里程標建設費は皆地方税を以て支弁するものとす

第八条

前条々土地方税支弁の外は関係地元町の協議費に属すると雖も実際民力に堪え難き莫大の協議費を要するときは実地検査の上区町村土木補助費の内より幾分か補助するを得るものとす

●愛知県令号外 明治二十一年二月十日

明治十五年八月本県甲第百二十三号布達区部土木費支弁法左の通改正し明治二十一年度より施行す

区部土木費支弁法

第一条 道路橋梁治水堤防工費及堀川(朝日橋以南古渡橋以北)浚渫溝渠(大下水溝)浚渫樹木植継里程標建設等に関する諸工費は地方税を以て支弁するものとす

但新設及変更に属するものは其事業に依り区費と地方税との歩合を定め支弁することあるべし第二条 郡区連帯の工事にして其地元郡にあるものは郡の支弁法区にあるものは区の支弁法に拠るものとす

第三条 区費及従来関係各町の協議を以て支弁する工事にして其費用巨額を要し実際負担に耐え難きものと視認するときは地方税(く町村土木補助費)を以て其費額の幾分を補助するものとす

●県令号外 明治二十一年二月十日

明治十五年八月本県甲第百二十五号布達郡部土木費支弁法中左の通改正し明治二十一年度より施行す

第十四条 宮田用水 木津用水 庄内用水 松原用水 天白用水 高橋用水

右六用水の杁前工事は地方税五分町村費五分を以て支弁するものとす

明治用水

右一用水の杁前工事は地方税二分五厘町村費七分五厘を以て支弁するものとす一土木費とあるを渾て地方税と改む

一協会費とあるを渾て町村費と改む

(※県令第39号 市制への移行に伴う扱いの変更あり)

土木費支弁法第3条第8項改正 M21~27の間に大きく変更されている

→M26.3.31. 県令15号で改正 『現行愛知県令訓類集 明治32年7月現行 上巻』 https://dl.ndl.go.jp/pid/788176/1/327

2025-02-02 この日を編集

[独言][隧] 逢坂山トンネル東口改築されてるんじゃね問題

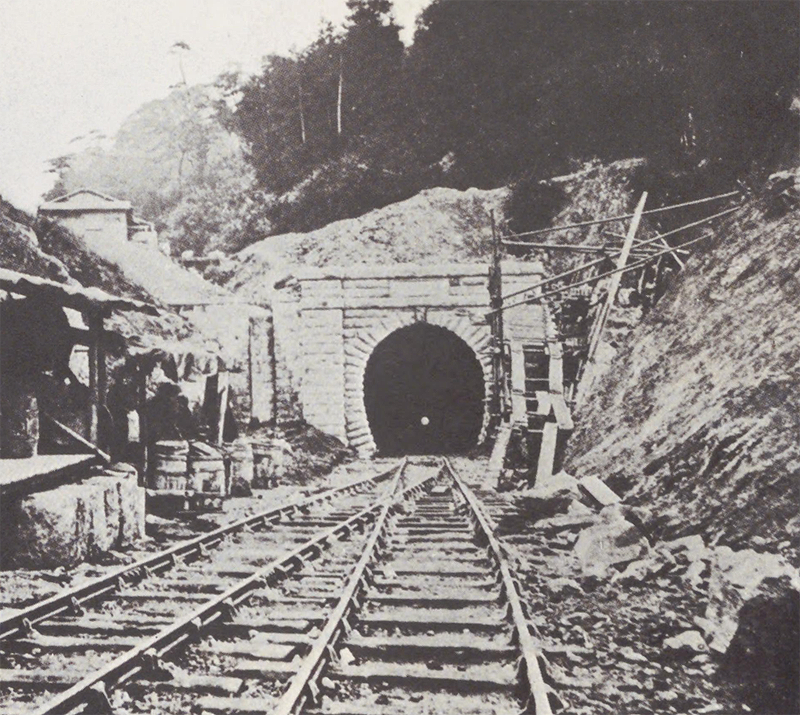

明治13年に開通した本邦最初の本格的な山岳トンネルとして有名な逢坂山トンネル。その東口。向かって左が初代トンネルで、鉄道記念物にもなっている。

そのことを何疑うことなく信じてきたが、坑道の煉瓦を測ってみたことで疑義が生じた。並形なのである。あっけにとられるくらいに精度良く並形なのである。

それより前の京都大阪間では明らかに2-1/4インチ厚の煉瓦を使っている。大津京都間は綺麗な残存が少ないものの、大津駅東方の蟹川暗渠などは2-1/4インチだった。東川暗渠のように薄い煉瓦を使っているものはあっても局所的な使用だ。そうして敦賀線や東海道線(湖東線)なんかでも2-1/4インチ厚を使っていた。逢坂山トンネルだけが規格外のを使っていたことになってしまう。

そこから疑いの目を向け始めると、確かに確かに、と思うことが多い。違和感の出どころはすべてM31に併設された複線トンネルから滲み出てきている。例えば複線トンネルと意匠が全く同じであること。ピラスターの太さとかそれを全体的に傾斜させてるところとか、その辺りは初代の構造を複線Tが真似たと考えられなくはないが、石の加工の感じまで一緒なのは見過ごせない。

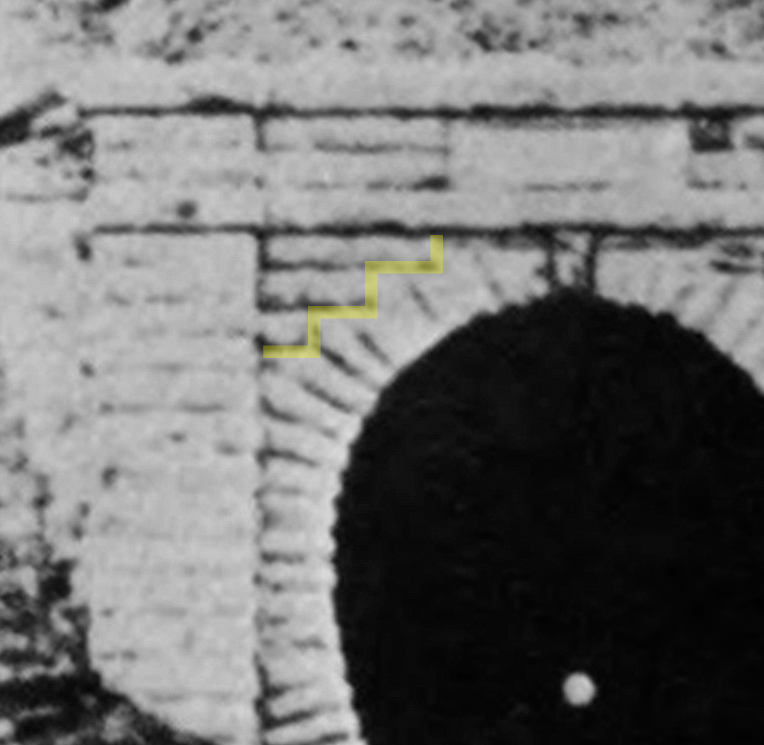

一応、新トンネル側面の石積みは旧トンネルのピラスター付近に添え継ぐように作られてある。はじめにあったピラスターに側壁を付け加えたような形。だが坑門工の上にあがって見てみると、側壁に隠れて見えないピラスターの角がガサツに作られていることがわかる。足をかけているのがピラスターの笠石、左に伸びているのが新トンネルの側壁石積み。手前のピラスター角が直角になっていなくて、側壁との接続も妙である。それにもしこれが旧のオリジナルならピラスター脇の胸壁との取り合いを考えた作りになっていそうな気もする。

一応、新トンネル側面の石積みは旧トンネルのピラスター付近に添え継ぐように作られてある。はじめにあったピラスターに側壁を付け加えたような形。だが坑門工の上にあがって見てみると、側壁に隠れて見えないピラスターの角がガサツに作られていることがわかる。足をかけているのがピラスターの笠石、左に伸びているのが新トンネルの側壁石積み。手前のピラスター角が直角になっていなくて、側壁との接続も妙である。それにもしこれが旧のオリジナルならピラスター脇の胸壁との取り合いを考えた作りになっていそうな気もする。

ああそうか、ピラスター脇の胸壁を作ってあったとしたら笠石側面のコブ出しは必要ない。そこに胸壁の笠石を継ぐわけだからな。

煉瓦自体もちょっと怪しい。前後の暗渠では見ないような風化をしている。覆輪目地にしてあっていかにもフルソゲに見えるけれどもな。

なんか、複線トンネルを作る時に旧トンネルの坑門工も多少延伸して、両坑口を一建立で作ったような雰囲気がある。そうして地表に露出していて、いま逢坂山トンネル西口と認識されている部分はオリジナルの構造ではないような気がする。(大昔になんかそういう話を小耳に挟んだような気もするのだが……それは改竄記憶かも知れないので小声にしておく)

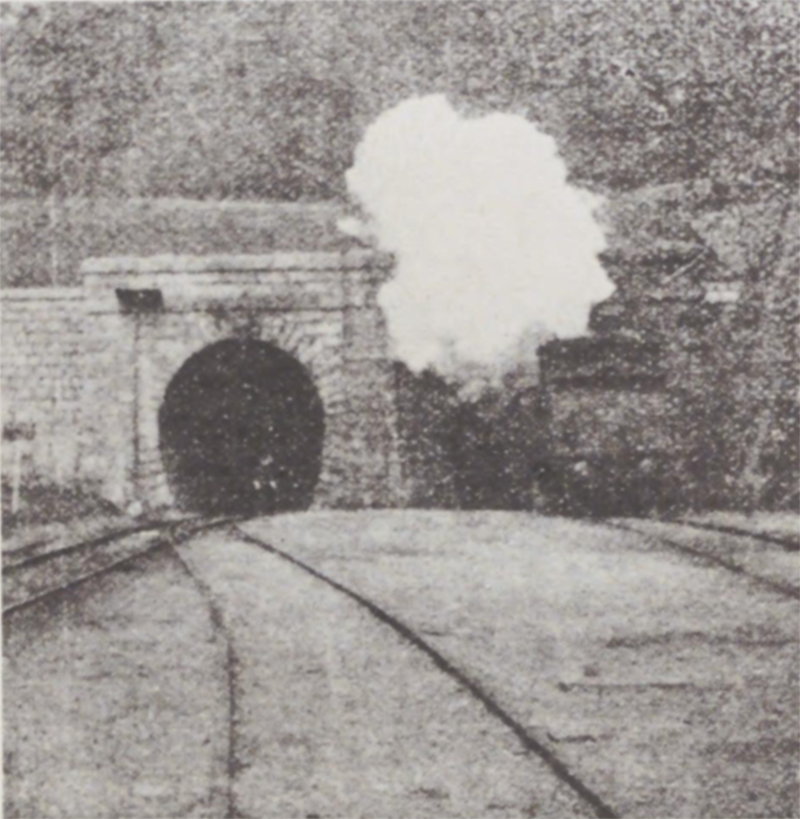

帰って探したら西口の竣工直後の写真があった(『日本国有鉄道百年写真史』より)。この写真を拡大すると、迫石が盾状迫石であったことがわかる。そういえば初期のトンネルには盾状迫石が多かった。長野隧道なんかもそうだ。そうして現状の東口はごくふつうの丸い縁の迫石である(新旧とも)。東西で坑口意匠を変えた例はないわけではないけれども(琵琶湖疏水とかね)、本邦最初のマジトンネルでそういう遊びはしないのではないか。

同書には複線化された逢坂山トンネルの写真もあった。キャプションには「旧逢坂山トンネルと列車(明治34年6月)』とある。坑口向かって左の擁壁に作られていた排水渠がなくなっているので、これが東口の旧写真!とか思ってしまったのだが、そうではなく西口の写真なのだろう。列車が通っていないほうの坑口がオリジナルにそっくりなのでそう見間違えたのだが、そうじゃない、それは複線化で作られた新トンネルであり西口の写真だ。さっき掲げた写真の向かって左に新造されたわけだ。石が汚れてなくて白く輝いてるし、扁額もはめられてないし。

あれっ、ということは複線化の時も盾状迫石で増築されたの? この写真も拡大すると盾状迫石のように見える。ピラスターが坑門工の角を押さえる形であるらしいので、もしそれに擁壁を付け足すなら東口の現況のようになるかも知れない。ともかく、複線化で作られた新西口がそうなら新東口も同じような作りになるんじゃないかと思うのだがそうはなっていないわけだ。少なくとも。

もし東口の改築を疑うなら、複線トンネルが完成したM31から新逢坂山トンネルが完成して廃止されたT10までの間の出来事ということになる。この間に逢坂山トンネルの延長が変化したかどうかを知ればよい。想像の通りであれば少なくとも10m以上は延長されている。あるいは宇宙線観測施設であった内部に入って煉瓦寸法を測るかだな。想像が正しければ内部は2-1/4インチ厚のはず。

2026-02-02 この日を編集

[煉瓦]長手/小口比の使い道

長手/厚比や小口/厚比で規格を推定しようという構想は形を保った構造物の煉瓦を計測する場合の方策として考えたものだった。平が見える状態で敷かれているような場合なら長手/小口の比を出しても構わない。ただしそのような場面は非常に限られているし、既知の規格の長手/小口比はかなり近接しているのでうまく分離できない。そう考えていた。

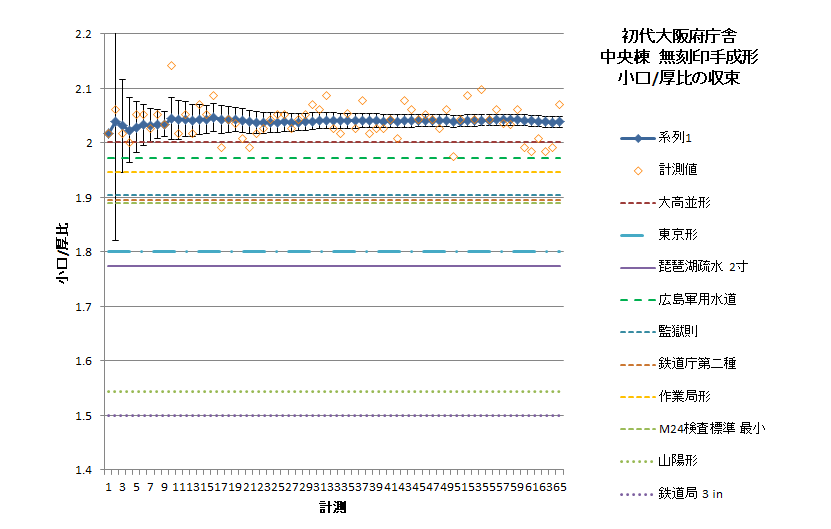

のだが、ふと、発掘調査拾い上げられた煉瓦の計測値をこれで活用できるんではないかと思いついた。長手や厚なら必ず3桁ミリを越えるので有効数字3桁の比を得ることができる。同一煉瓦の長手、小口を測っているので煉瓦ごとの焼き締まり度の違いもnegれる。

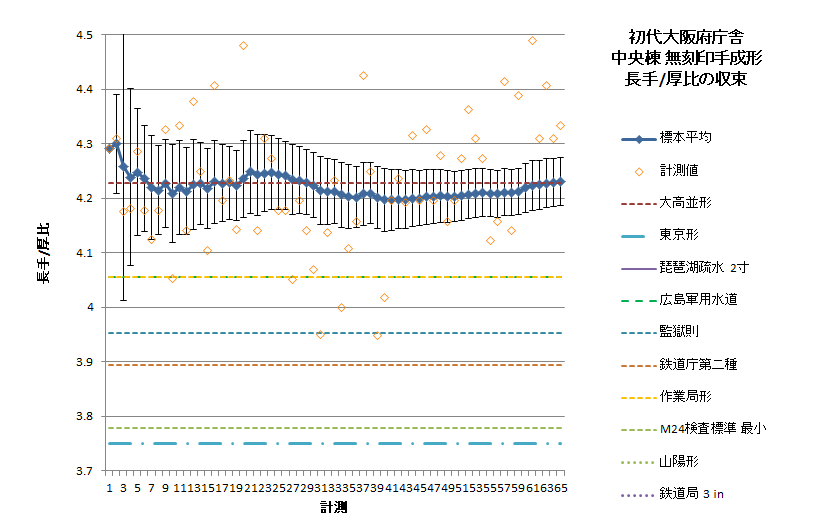

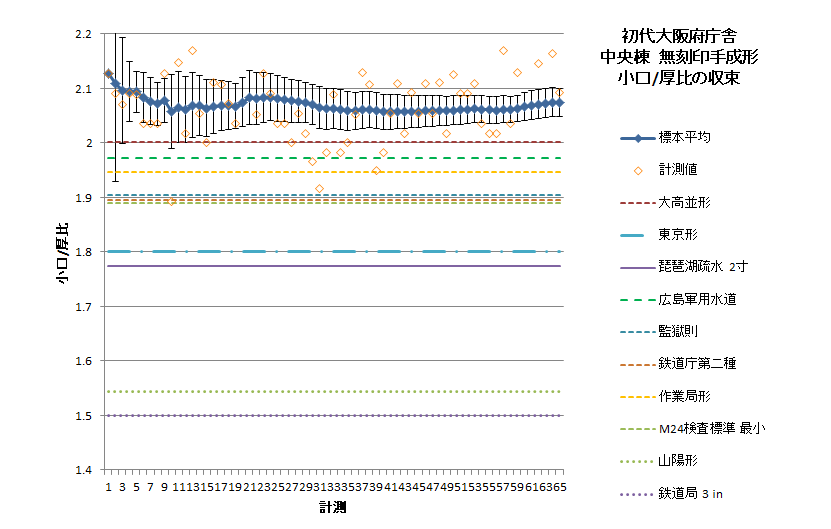

ちょうどいいデータを先日入手していた。市村慎太郎「旧大阪府庁舎跡出土煉瓦補遺」(『大阪文化財研究』(41)2012.9)。府庁舎跡発掘で見つかった煉瓦のうち、無刻印のものの採寸結果をリストアップしたもので(刻印のあるものは『大阪府庁舎跡』報告書に掲げられている。そこに載せられなかったものを供養した論文だ)、この寸法リストの中からオリジナルの構造である中央棟から採取されたもの65個についてExcelにしておいた。このデータはミリ2桁で厚が測られているのでそのままでは対厚比法に応用できない。そのような場合に無理に当てはめるとどうなるか試していたのだ。

やってみるとこんな結果になる。計測数は多いものの対厚比の平均値はかなり変動するし、母平均の信頼域も大きめになって、ちょっとこれでは定値を言えない。けれどもどうだ、このデータで長手/小口比を出すと

R = 2.03(8) [2.02(9), 2.04(8)]99%

非常によく収束する。

長手/厚比がよく収束するのは自分で測ってきたデータでも同様だった。有効数字4桁で計測して結果を3桁に丸めれば上の値に一致する。長手/厚比は前者4.23後者4.14でずいぶん違う値になってしまって困っていたのだった(母平均信頼区間は重なる部分が多いのだけれども)。

こんだけ精度良く絞り込めるなら長手/小口でmatrix作って尺寸なりインチなりに落とし込めるんじゃね?とほくそ笑んだのだけれども、そこがどうもうまくいかない。最も近いのは 7.65 x 3.75 寸 = 2.04 のあたりなのだが長1分・小口5厘の違いで似たような数値が現れるために(例えば7.55 x 3.70 = 2.041、 7.45 x 3.65 = 2.041)どれを狙ったものか判断できない。平均値でいえば 7.65 x 3.75 寸が一番近いけれど、結果的にそう焼けただけである可能性を払拭できない。インチに至っては3mm刻みのmatrixになるので上記範囲に捉えられる数字すらなかった。

ひとつ言えるのは、平の矩形は長手や小口よりも等方的に焼き縮んでいて、元の型枠の大きさをよく保持しているようだということ。厚の計測はどうしても変動要素が多すぎる。裏平の凹線がある側を測った場合と反対側を測った場合では煉瓦表面で測れる厚が異なる可能性が高い(想像しているような手順で凹線がつくのであれば長手縁が器具で押されたり反対側の角が台に強くあたって歪んでしまう可能性がある)。同じ面内でも場所によって焼き締まり方が異なるために厚も異なる。そうして厚の変動が対厚比に最も大きな影響を及ぼす。要するに構造物表面で厚を正確に測ることは難しい。

それから、既報の論文にある採寸結果を見る場合にも使える。対厚比で強引に数値を出すよりも長手/小口比のほうが精確な数字を得られるのは上記実験からも明らかで、問題はその数字が役に立たない時があるという点だ。この値と強引に出した対厚比とを組合せればあるいは判断できるかも知れないが……そこはまだ深く考察していない。

長手/厚比を小口/厚比で割れば長手/小口比を得られるので、有効数字4桁で測ったデータから長手/小口比を得ることはできるけれども、収束していくさまを見ることはできず、母平均信頼区間も擬似的にしか出せない(はず)。そうしてその信頼区間はどちらかの対厚比の信頼区間の大きい方よりもさらに大きくなるんじゃないか。試しにやってみたがやはり収束の仕方は悪かった。 けれども

_ TUKA [ほんとーにお疲れ様でした。 しかし、毎月これが繰り返されるのですね・・・。 疲れ果てた体に、更に鞭を打つようなメールを 昨夜送りましたのでご笑納ください。]