録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-08-28 この日を編集

[陸幼日記]八月二十八日 木曜日 晴

熊本発五時五十一分と決定。三十一日には外出なし、みやげを買うつもりなり。部長殿訓話後初めて午睡あり。随意運動時には二千なりたるが、生徒監殿の体操あり。天候は昨日に比し、暖く三十度程あり。暑中稽古は一年は今日にて終了したり。夜又虫の大軍来り。二、三日前の風邪のことなるが鼻つまりて苦し。然し鼻のみにて他は大丈夫なり。なお養生せざるべからず。

1943-08-28 この日を編集

[陸幼日記] 八月二十八日 土曜日 曇

度々の驟雨あるも容易に涼しくならず。生徒舎の掃除・各自整理・帰校申告・西岡教官殿紹介・不動姿勢敬礼演習・運動副班長紹介・不動姿勢敬礼演習・運動副班長交代申告・午睡・教室掃除の諸行事あり。規律ある行動にもどり爽快になるも今までのだらけたる生活を望まんとする弱き心も起りたり。中期百二十日出で立ちを立派に頑張らん。今日は暇を見つけて勉学す。一年一訓江頭(佐中)は家庭の事状に依り退校となる。良好

生徒監殿は予科の入試の臨時委員の為出張中。

今年五月二十九日アッツ島に玉砕せし山崎部隊長(名幼十期)は二階級昇進の栄に浴し中将になられたり。〔赤鉛筆で冒頭に◎&一文に波傍線 赤鉛筆は筆者か〕

2007-08-28 ひどくバテている この日を編集

ようやくアンケートを公開した。

どうもこの頃動きが悪い。また喉が塞がりつつあったりして頭の血の巡りがひどく悪い感じだ。連日の暑さのせいか、CAMELの吸い過ぎか。いずれにせよ旅に出られない夏ほど辛く空しいものはない。今年もまた盆休みすらない8月。小人閑居をして不善ばかりしている。

PCは何とか復旧。アレコレいじって何とか追加出費せずに済んだ。しかしノートPCのほうはまだ直せず。寝ながら寝転がってここを書く日課ができなくなって間が空き気味だが、ま、ここはそんなものだから。

ふと気がつくとこの部録"、ツッコミスパムが大量についていた。2006年6月なんかは特に酷い。26000発ぐらいツッ込まれてデータが30MBにもなってた(汗。お前はpdfか。

そういえばサーバの負荷率もCGIの負荷がかなりを占めていた。転送量1Gを超えていてもそれだけORJがDLされた痕跡もない。恐らくコメントスパムの書き込みが関係していたのだろう。

a href=やhttp://の入ったコメントはスクリプトでざっくりと削除。巻き添えを喰った人は多分いない筈。今後もurl入りのツッコミは弾かせていただきますのでご了承ください。必要な時は2ch方式でどぞ。

2008-08-28 カウントダウン4 この日を編集

[廃道本][隧] 脱走兵あらわる

さすがに煮詰まってきたので気分転換に出かける。現役最古の煉瓦隧道(とされる)鰈川隧道。明治18年竣工。しかしいきなりだが、どうもコレ、明治18年竣工ではないような気がする。

さすがに煮詰まってきたので気分転換に出かける。現役最古の煉瓦隧道(とされる)鰈川隧道。明治18年竣工。しかしいきなりだが、どうもコレ、明治18年竣工ではないような気がする。

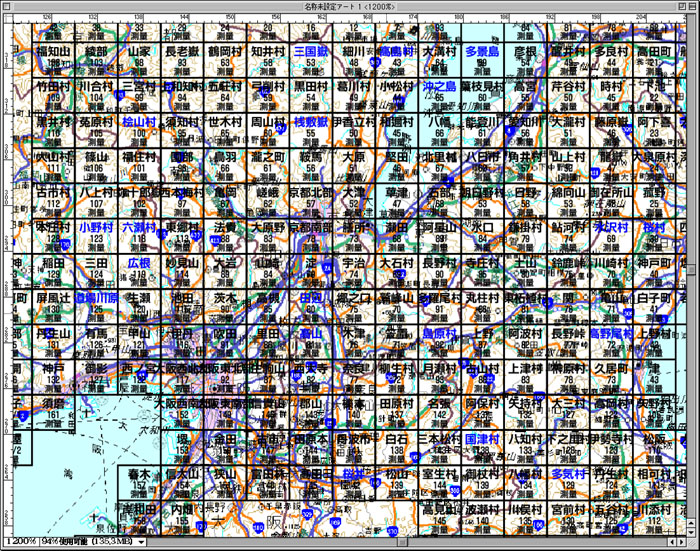

理由はいろいろ。まず明治40年代測量の5万図に記載されて無い(根拠度50%。載って無くてもある隧道はあるしね)。側壁にはコンクリートが使われているし(同30%。確かにジャンカいっぱいだけどさ)、煉瓦は230x110x60の東京型だし(同60%・高い理由は後述)、よくよく焼けた赤色をしてるし(同65%・後述)。隧道脇に平の面を上にした煉瓦で組んだ樋を見つけたが、これもどちらかといえば機械整形っぽい(同30%。風雨で磨耗しただけかもシラン)。

それまで藤白坂と蕪坂を越えてた熊野街道が県道指定されたんは明治12年。その前後から鰈川経由の馬車道作って熊野街道にしようという計画はあって、これは田中善右衛門という人物が中心になって運動をしてた。で、県道指定を受けてからやっと事が運んで17年度より換線工事が始まってる。鹿瀬峠の北麓から海南(日方)にかけてを3カ年計画で改修・馬車道化。鰈川辺りは確かに18年に改修されてるらしい。

鰈川隧道竣工18年説の発祥地は「和歌山県の近代化遺産」だが、理由はその1点だけだ。18年に竣工された場所に煉瓦隧道があるから18年竣工なのだろうという展開。裏を取るためにそこからのref全部を辿ってみたが、明確に(隧道が)18年竣工という記録は出て来なかった。まるで全員が全員びみょーに言及を避けている感じ。refのrefとして善右衛門翁の事蹟をまとめた「安諦立志鑑」ちう本(明治45年刊・有田郡史談会編)も辿るが有田の安諦橋の話は出てきても鰈川隧道のことは出て来ない。むしろ下津町史なんかは(換線時の姿は)「鰈川坂の掘り下げなどで昔日の姿を留めない」とゆうようなことが書いてある。

この改修でできた道は幅九尺の馬車道だったとする本もある。有田市史では明治12年の熊野街道が九尺幅だったような書き方だが、確か周参見以南の大辺路は明治に改修されたが九尺幅だったんではなかったか。それからすると幅4.8mの隧道はでかすぎる。ちなみに由良洞は 3.3m。池田はもっと狭い。

和歌山にはM19竣工の旧池田隧道があり、次にM22の由良洞があり、いずれも54mm厚さの並型煉瓦であったと記憶する。色も橙に近い色でさほど技術がなかったことがわかる(旧池田は和歌山から煉瓦職人を呼んで麓で焼いた。ということは和歌山の職人自体あまり上手でなかったはず)。それからすると余りに立派な色形の煉瓦が使われている。中もちゃんと焼けてるしね。輸入ものならあり得るかも知らぬが樋の煉瓦に刻印は見出せず、だ。

現地でちょこちょこ尋ねて回ったが、詳しい方に出会うこと叶わず。ただ近所に「土屋善之助君顕彰碑」という明治27年の碑があったばかり。小さな碑でなんの事由に因り顕彰されたのかも不明成。

それよか、ようやく柱本の手堀隧道の真っ当な記録を発見した。昭和8年紀見小学校発行「紀見村郷土誌」第十三章人物編P4。M16着工・M17竣工・工費8000円余り。村道隅田街道の隧道として村の有力者岡貫一郎らによって作られている(岡はのちに紀見村の初代村長となる。町村制が始まったのがM22からなので「てくころ文庫」のあの人の聞き取り調査が初代村長云々という話から逆算したらしいこともわかるぞなもし)。あの石組みが当時のものかは不明だが「県下の隧道の嚆矢なりといふ」といふ記述もあって事実はよく把握されている。

M17・県下隧道の嚆矢となれば、いろいろと都合がいい。規範がないから切り込み接み=古い技術で坑門工作ってみた。村道だからあまり知られることがなかったし小さくて構わなかった。云々と考えられる(この一帯の中心地は紀見峠の集落=紀見村で、明治15年頃に細川下村やら細川上村やら柱本村やらが紀見村に合併(だったか、ともかく紀見村戸長の岡氏がその代表者になってたはず)。M19に初の煉瓦隧道・旧池田だしな。いろいろ辻褄は合うのよ。

[廃道本] というわけで

作業再開、

[独言] また大師あらわる

「どこぞのロウソウじゃないか」と思ったあなた、正解です。

最近、おっちゃんに話し掛けられることが多くなって「あ、人らしくなったな>おれ」とか思う。昨日も、和歌山県立図書館の喫煙コーナーで煙草を吸っていたら、60ちょっとと思しきおっちゃんが、煙草に火をつけつつ、ボソリと話しかけてきた。

お:「吸い溜めっちゅうのはできんのやけどなあ(苦笑)」

図書館の職員氏かと思ったがそうではないらしい。聞けば定年退職してすることがなく、毎日のように図書館へ来ているという。人それぞれの苦労があるものだ。たまたま存じ上げている方が、定年退職後に東南アジアへJAICAのシニアボランティアとして出かける旨を小耳に挟んでいたりしたものだから、そんな話をした。

n:「かくかくしかじか。そういうテもありますよ」

お:「いやいやいや・・・」

謙遜するおっちゃん。だがnagajisは無条件に「勤め上げたひとは偉い」と思っている。そんな話もした。

そこへ別のおっちゃん(爺ちゃん?)が、突如として「NHKはいいぞう〜」と熱弁を振い始めた。カオスに巻き込まれたかと思ったが、要はNHK和歌山へ行けばデジタルアーカイブス見放題で暇つぶしできるということらしい。なるほど、そういう手があったか。おっちゃんも「いいこと聞いた」とほくそ笑んでいた。心底嬉しそうだったのが印象に残っている。

「琉球の風」は1993年の大河ドラマ。谷村新司歌う主題歌「階−きざはし−」が、おっちゃんは好きだったらしい(と検索してみて今判明した)。レコード屋を探しても見つからなかったそれが聞けるだろうと喜んでいた。何の皮肉もなしに「よかったなあ」と思った。nagajisはこういう時だけ素直である。

人の幸せは稼いだ金の額でも知名度の高さでも知り合った人の数でも計ることはできない。自身の来し方や眼前のある事象に対し自分がどれだけ満足できるか(orするか)という主観的な価値判断。所詮人生は「良かった探し」にあらざらんや。ただその思いを口にしたり文章にしたりすると「強がり」とか「負け犬の遠ぼえ」ぽく聞こえがちだから、それを恐れてセルフ箝口令を敷いているだけだと思う。

そう達観しつつも、決して満足せずにおきたい。満足した瞬間にそれ以上発展する可能性を失ってしまう。いつも自身に批判的で、自身のやることなすことにケチをつけておきたい。廃道探索もまた同じ。

ということを考えたひとときを過ごした。

[奇妙なポテンシャル] #58

最近若い女性の間で溶接が流行りらしい。まさかとも思うがNHKラジオ第一が言ってるんだから嘘ではあるまい。

アタシ最近、溶接に凝ってるの。

という言葉が飛び交う世界があるということは小さな驚きである。今度受付にやらせてみたくも思う。

しかしそのことより、最初に脳内で「夭折」へ変換してしまい、話がひどく噛み合わなかった。

アタシ最近、夭折に凝ってるの。

檸檬置いてみたりとかみんなちがってみんないいと信じ込んでいる連中も多いと聞くしな。夭折で長年の夢を叶えようとしている方もいるらしい現代の明日はどっちだ。

2009-08-28 沈滞気味 この日を編集

[独言] 進んでいない

小人なので閑居して不全をなしている(このフレーズ2度目)。トークイベントの資料作ったり写真探したり大量のコピーを読んだりダレて寝たりして1日が終わる今日この頃。進歩のない生活。うーむ。いまのうちにネタを集めておかないといけないんだけどな・・・。

ともかく偏り過ぎだ。例えば国道9号(山陰道)の旧道とか行ってみたいがやっぱり偏っている。そんなに苦しくはないはずだが費用と時間が微妙。鳥取からどうするの? という話もある。というかその前に次号片付けておく必要がありまず不可能な塩梅だ。

あ、すんません、Tシャツは発注しましたです・・・。次号発行の直前に仕上がる予定。がんばって発行前に発送します。代金は何とか予想範囲内に収まりそうな予感で改めてご連絡します>注文された方々。少し余分に作ってあるのでサイトでも販売します(ただしサイズに限りあり)。

[独言] 廃道のナニがいいのさ?

トークイベント(以下面倒なのでテと略す)ほかに絡んでいろいろ沈考中。「何故廃道なのか」を書いたことで書いた範囲のことはずいぶん固まったような気がするものの、それが続いていないことからも明らかなように、それ以外の部分が不安定なままで捨て置かれている。あれだけでないはずだと思うのだが(思いたいのだが)残っているのが言葉にしにくい形而上な良さなり理由なりであってなおさら困る。

自分なりの良さを主張するのは構わないだろうが、それしかないような、あるいはそれが王道であるような書き方になってしまいそうな気もする(これまで書いたものでもすでに充分そう思う。いいだしっぺの責任として数回書いてみたが「ちょっとショッパイのう」と思いながら回を重ねてきたのだった)。いろいろな楽しみ方があってよい、と主張してもいいのだけどそれも人の求める答えではないだろう。わかりやすい、読んでためになる、キャッチーなアンサーでなければ一般受けしない。そうしてそのようなものを書くつもりもない。どういうことだ>nagajis

時おり「廃道」という言葉を持ってきたことを後悔することがある。間違いではないのだけど、自分達がこの言葉に抱くイメージと一般的なそれとが乖離し過ぎていて間に説明を入れなければならないのが面倒だ。良くないもの、つまらないものを一生懸命良いもの面白いものであるかのように喧伝しているのではなく、良いもの面白いものだから喧伝していることを、いちいち説明しなければならない。

言葉を変えると自分の遊び場を守るためにワァワァ言っているだけだという言い方もできる。自分ルールが適用される範囲を確保するため廃道の楽しさを宣伝している、とか。要は公園の砂場を自分陣地と言い張る子供と同じである。テで廃道を語るというのは畢竟そういうことなのかも知れない。フンをしに来る犬猫を追っ払うのには吝かで無いが他人まで追い散らさないよう注意したい。

廃道探索とは考古学である。道路考古学と特記してもよい。みたいなことを考えてみたがそう主張するのはいろいろ問題がある。産業考古学というものがすでにあるのだからそれ以上forkせんでもええやろし。

未整理・未分類・矛盾の有無検証なしに書き連ねてみる.

・近世以前と現代との狭間で忘れられつつあること。古い時代の出来事のほうが解説してくれる書籍が多い(何故か)。このままではエアポケットのような位置付けになってしまわないか。わかりそうでわからないことを追究すること。

・スリル。自分の足で突破することの愉快さ。命懸けな場面もあるとはいえ遭難することはまずない。(過信ではなく)

・今この瞬間と同じ時空間にありながら忘れられている存在であること。山々に登山道が行き渡りどんな深山にも人が入っているはずの今日においてひとの通らない道。

・文化文明の行き止まりではない。新しい道ができ更新された結果として残された遺物であって、歴史の積み重ねの一薄層である。例えていうなら蝉の抜け殻のようなもの。だから心安く歩くことができる。

・廃道を歩くことにはうしろめたさを感じないが、そこで見た光景や歴史の幾星霜をうまく表現できないこと(人に伝えられないこと)にうしろめたさを感じるのだ。

・産業の根幹をなす「道」の扱いが低い件について。

・感性が試される・・・のかなあ。それって裏返せば感性がないと廃道歩いちゃダメみたいな論調になるぞきっと。

・何だかんだいう割に現地では感覚で歩いている。その場で歴史を反芻したりかつての往来をまざまざと思い描いたりはしない。

[独言] と、

書いた辺りでヨッキ氏の.docがupされる。さて考えなきゃいけないぞと。

追記:前独言のよーにぐったらぐったら考えてるのがいちばんいかんなあ。だから阻害しているというのだ>nagajis

2010-08-28 この日を編集

[独言] 自転車を直しカレーを食う

無沙汰を慰めるべく自転車の修理にかかる。スポークが一本折れていたのを直すのに3時間かかったのは愚である。かつて折れたものを有り合わせで直したのとオチョコに組まねばならない関係から短いスポークが何本も混じっていてこれがネックになった。最終的にブチ切れてハブ崩壊した前輪のリムを移植する暴挙に出る。しかし状況は変わらない。愚だ。すぐそばにシルベストあるんだからスポーク位買ってこい。

その疲労を慰めるべく連日のカレーに挑戦する。今日は刻みタマネギ3玉炒めて突っ込んでみたが旨さがいまいちだ。もっと焦げ焦げになるまで炒めないと駄目なのか。求める方向性と違うのか。炭火でないと駄目なのか。

庄原の公園で食ったカレーがもう一度食いたい。素材は一緒の筈だがあの旨さが再現できない。空腹感が足りないのだろうか。

豚バラは脂身が多いほうがよい。セロリは必須。ししとうはほどほどに。あとは豚バラをぐずぐずに煮込む工夫か。

[隧] 閑谷隧道

なぜこれが近代化遺産近代土木遺産でないのか。納得がいかない。

2011-08-28 この日を編集

2012-08-28 この日を編集

[コアダンプ][奈良近遺調] どんどん敵をつくる

積年の宿題のつもりで橿原神宮を再訪したのはいいが(よくないという話しもあるが)、そこで興味深い水準基標(というのかどうかは知らない)を発見し、これはひょっとしたら神宮建設時の基準点なのではないかと想像し(妄想ともいう)てしまったからさあ大変だ(自分でやっといて何が大変だ、だ)。身の程もわきまえずに社務所に突入して迷惑がられた。結局は教育委員長さんなり何なりの偉い方の判子がなければ動いてくれんのだ(当たり前だ)。そして足が痛くなかった。

自分よりも格が上の人だったり、大きな団体だったりに相談事を持ち込む時、上を通してコンタクトすることは社会通念的に正しいことだとわかってはいるつもりでいる。せっかく委託してもらった身なのだから、委託してくれた人を「利用」するほうが賢いこともわかっている。けれどもその委託が解けたらどうなるんだろう? 結局は自分の身一つで勝負しなきゃならないじゃん。だったら今もそうしたらいいじゃん。なんか失敗したら尻尾切りして捨ててくれればいいんだし(上の人の首が怪しくなるようなことはしてないつもりだ)。というような覚悟で歩いているつもりでいる。社会通念を守れるほどの社会経験も素直な心も持ち合わせていない。ほんと、nagajisは役に立たない。身分証並みに役に立たない。ここでもう一度足のことを持ち出したらますます筒井氏の真似になるのでやめる。

その他、深田池が土木遺産相当の物件であること、帰ってからネットを見て洞池や共同井戸なんかもあることがわかった(帰ってから気づいたので立ち入ってはいない。するなら宮内庁に申し込まないと)。後者は結構デリケートな扱いになる。果たして公の刊行物で取り上げてもらえるのかどうか。せっかく竣工記念碑見つけたんだしなあ。載せたいなあ。せめて一次調査票くらいは書いてあげたいよなあ。

難しいのよね。生半可な知識しか持ち合わせていない人間が首を突っ込めば、ただの珍玩にしかならないだろう。深く学んでからしようと思ったら途方もない時間を要する。うえにその側へZBZBZBと踏み込んでしまいそうで、そうなったが最後その立場でしか喋れなくなる。どちらか一方に立つことが嫌なのだ。自分自身はそうだと知ってもちっとも気にならないことなんだが、あえて声を大にして語り継いでいくことよりも黙って忘れ去らせるほうが(どっちにとっても)得だろ、というのが持論。それを貫くならばなおさら面倒くさいことになる。

拠り所にするなら、やっぱり技術なのかなあ。技術は誰でも平等に恩恵を受けられる。分け隔てすることがない。一歩間違うと科学万能主義の弊に陥ってしまいそうなくらいに技術を信じている。だからこそ土木遺産とか近代化遺産とか云々言ってるのだ。橿原神宮外苑だって、偏った皇国思想とその反動との狭間で宙ぶらりんになっている状態を技術視点でなんとかできそうな気がしているからこそ再訪したりしているのだ。実は神武天皇稜のギテー地が怪しいとか、本当の地でマンセーを叫んだとか、は正直どうでもいい。今から約70年前にそれが本気で信じられていたことや、その思想の元で沢山の人が働き、橿原神宮が作られたことを「そういうもの」として理解するだけでいいんではないか。それが正しいことだったのか、正しくないことだったのか、白黒つけようとするからややこしくなるんじゃないか。

とは書いてみたけれども、技術=善の観点から見ようとしている時点で同じ穴の狢なのかも知れない。そう、=善としちゃいけないんだな、ここで。

で、結局橿原神宮外苑道路のどこがレムニスケートなのかはわからずじまい(ばく)。もうちょっとしっかり書いておいてほしかった>藤田氏。 BMもNo25の一本しか見つけられなかった。

結論。あんまり敵を増やすと生殺しにされちゃうよ>nagajis。すでにそうだけど。最近は自販機にすら顔認証がついているご時世だってこと忘れるなヨ。

[独言] 結果的に節電の夏

この夏は結構エアコンを回したつもりだったのだがいつもの月と略変わりがなかった。増えてはいるのだが目玉が飛び出たり冷や汗が垂れたりするような上がりぶりではない。これだったら暖房に使ってしまった数年前の冬のほうがヤバかった。

なるべく外に出るようにしてたのが良かったのかな。

[独言] TF101

TF101があるお陰でいろいろなことが捗っている。目的地の行き帰りに原稿打ったり書いたことが気になったときにちょちょっと手直ししたり過去に書いた記事pdfを出先で参照したり。もしこのマシンが10年前にあったらもう少し実のある旅になっただろうし、書く癖もついていただろうと思う。

IMEをいろいろ試した結果日本語フルキーボードに落ち着いた。これが最も違和感なく使えている。変換エンジンはOpenWnn固定で。辞書登録できないのは辛いがそれを避ける工夫ができないでもない。単漢字の語彙はたくさんあるしね。要はBeIMEとか初代ことえりと一緒だ、使えないなら使いこなせるようになればよい。使いこなせなければなれるように慣れるまで、という話。

電車の中で打っていると左右の人に圧力がかかる。満員の時には使えない。空いたとき、座席の端に座れた時、あるいは大和路快速でボックス席ゲットした時だけがOKタイム。ポイント数でかくして書いているので隣の人にまる見えだが別に官能小説書いたりしてる訳じゃないんだから堂々とおっぴろげている。キモい人と思われても構うものか。もとよりキモいのだnagajisは。

そういう開き直りがあるせいか、はたまた人前であるせいで書き急いでいるのか、案外すらすら文字が書けている。不思議なものだ。巣束で勉強とか図書館でカリカリしているとかと同じような効果があるのかも知れない。自分がやっていることが人より優れてるなんてことは微塵も思っちゃいないが。規定期日までにまとめられない能無しだからいつでもどこでもダラダラ書いているだけだ。

[独言] 涼

昨晩あたりから「涼しさ」を感じられるようになった。いつまで経っても生ぬるい感じしかしない夜ではなくなってきている。有り難いことである。

そうなんだよな、9月に入るとこんな感じなのだ。昼間は滅法暑くてパンツが腐るかと思うほど汗をかくのだが、夜になれば涼しくなって鈴虫蟋蟀の音も清い。こういう季節がいちばんうれしい。その昼の暑さを「残暑」と表現する言葉のセンスも捨て難い。残暑いいザンショ、とか無駄口を叩きたくなる。

そんな季節がいつまでも続いてほしいものだが、そうでないところにも日本のよさがある。肌寒い秋が来て、霜が降りて、冬が来て、また春が来て夏が来てというサイクルがあるからこそ今がいちばんいいのだ。せいぜい今を謳歌したまへ>nagajis、とうまく纏めてしまったのが残念だ。もうちょっとグダグダしないと夜は長いぞ。

[独言] きにちょ

TF101を持っていったお陰で帰りながら追記という姑息も可能になった。その場で完成原稿になることはまずないが、骨組みくらいは仕上げられた。ここからまたしばらく生理のもとい整理の日々が続く。まあたダダ長くなるな。ていうか本編どうするのさ。

きにちょの本願は、あれこれな方面に一度に手を伸ばさないといけない自分にとっての備忘録である。きっちり読み直すことはなくても、あそこで書いた、ここで書いた(筈)という記憶は残るので、あとでその場所を参照できる。自分にしかわからない言葉で書いておいても何とかなる。なかでも一番記憶に残るのが、あれ曖昧なままで書いちゃったなあという部分。次に書くとき何を抑えるべきかがわかっていると、例えば図書館でそれ関係の本を探したりできる(漠然と行ってしまって失敗すること多々ありなので)。そういうものを憂慮卯しに乗せるなという批判は甘んじて受ける。度重なれば嫌でも方針を変えたくなるだろう。

ちなみに自分の中ではあの記事を「きにちょ」と呼んでいる。テキストで書いている原稿のファイル名もきにちょである。謎のきにちょファイルがどんどん溜まりつつあるTF。他人に拾われたらえらいことになる。しかしメールもwebのパスも記録されていないので実害はゼロのはずだ。そのへんはちゃんと考えてある。

[料理] 今夜はラーメン

野菜の価格が平常通りになったので野菜たっぷり生活に戻っている。今日はラーメンを食った。キャベツの葉をむしって入れて輪切り茄子を放り込み卵1ケを落としただけの代物だが旨かった。袋ラーメンはうまかっちゃん派である。子供の頃日曜日のお昼はたいていうまかっちゃんだった。そこに焼き豚が入っていた記憶はない。常に野菜が多かった。当時はそれが嫌で嫌で仕方なかったが、いざ作ろうと思うとそういうもののほうが落ち着く。肉を食うと贅沢した気分になり罪悪感を覚える。昼にこんなに食っていいものかと思う。

一時期はサッポロ一番みそラーメンばかりだった(毎日ラーメンという意味ではなく、たまにラーメンを買うと味噌ラーメンに手を伸ばしてしまうということ)。それがうまかっちゃん回帰したのはなぜだろう。余りご飯に汁かけて食う侘しさに耐え切れなくなったためか。それとも「それじゃ猫マンマと同じやん」と気づいてしまったからか。わざわざ味噌ラーメンを作って残り汁をかけるよりも味噌汁を作ってかけた方が炭水化物過多にならないだろうからな。

一昨日の晩は蕎麦だった。蕎麦2把をぶっ茹でてもぐもぐ食ったれと思い、その通りを放り込んだはいいものの、規定時間以上茹でてしまってちょっと大変なボリュームになった。何とか余すことなく食い切ることができ、蕎麦栽培農家への顔向けもできたている次第なのだが、相変わらず進歩がないと思う。そういえば麺類の「ちょうどいい量」を測るのは難しい。物足りなくも余りもしない量を茹でるのは大変だ。筒井氏曰く「自分の勃起した陰茎の直径が適正量」とのことだったが、強ちただの戯言というわけでないように思われるのが嫌らしい。いろんな意味で。

食い物のことを書いていたらまた腹が減ってきた・・・。袋ラーメンも量の調整が難しい。消化がいいせいかすぐに腹が減ってしまう。かといって1.5袋2袋を茹でると確実にダレる。最後のほうを美味しく頂くことができない。単価100えんくらいで一日持つ食いもんなんてないもんかしら。タコの入っていないタコ焼きなどはいい線を行っているような気がするが試す気にはなれない(タコ焼き器ないしな)。お好み焼きも案外早く消化されてしまう。あれは疑似広島風だからだろうか。溶いた小麦粉に刻みキャベツをみっちり入れて焼くタイプのものであればもう少し腹持ちしそうな気がする。

人間はなんて贅沢なんだろうと思う。米と味噌だけでも生きてはいけるのだ。それに飽きたりするから他の料理に手を伸ばすのだ。美食文化を否定するつもりはないが、そういう気分でない時に満足させられる何かを用意しておいてほしい。あるいは美食欲を抑える何かがほしい。貧しいから買えない作れないというのは勘弁だけどもな。

[独言][未消化] いろいろ

落ちていたU字の金具はカン(うろおぼえ)なんじゃないかと思うのだが、 楔様の金具が必ずセットになっていた理由がよくわからない。まるでベルトの金具とそのベロのような関係。

S6修正高野山に「牛馬軌道」として書かれてる。じゃあ伯母子岳に続きが載ってる筈・・・なのに何で気づかなかったんだろ。

豆トロの車輪がぶ厚いのは、直径が小さいからではなく「木軌道」をうまく噛むためだったのではないかという仮説。無理無理、妄想でしかねえ。

大和西大寺駅の橿原線の出発ホーム、橿原神宮駅の南大阪線ホームはJR天王寺駅の大阪行き並みにトラップ。普段阪急宝塚線しか乗ってないからこんなに迷うんだと思う。

道路の改良「産業道路」。元から府県道だったような重要な府県道が地方長官管理・内務省監督の道(主要府県道)になり、それを改良するために「産業道路改良予算」がついた?それが産業道路? そういうことに検索が答えてくれた試しがない。

[独言] そうして今日もまた切符を無くした

買った切符は必ず財布の小銭入れに入れるようにしている。でないと無くすからだ。そのことを徹底しはじめてもう数年が経つはずなのだが、また今日も切符を無くした。また梅田からの帰りだ。岡町駅の駅員さんに「またか」という顔をされ、まるで汚い野良犬をシッシするかのうように、あるいは慈悲たっぷりなまなざしをもって、切符を通さずに抜けられる改札を送り出されることに辟易している。なので今回は最初から220円を用意して渡してこれこれこういう理由でございますと断ったうえで有無を言わさずに出てきた。我ながらちいせえなあと思う。それに梅田から乗ったという証拠がない以上220円が適正料金だと判断してもらえるわけがないではないか。くそ。仮に京都から乗っていて同じことをしたら200えん以上も浮くじゃないか。そうでなはいことを証明するために切符があるんだろうが>nagajis。

いったいどうして切符を落とすのだろう。最初に改札を潜る時に右手で切符を取るだろ。それを胸の財布に持っていって仕舞うだけの作業じゃないか。時間にして1秒もかからない動きじゃないか。なんでそれを忘れるのだ。そこでポケットに手を突っ込んだり鞄を持ち直したりするから無くすんじゃないか。それはわかっている。わかっているけれどもしかし、それをし忘れるのだ。やらなければならないと分かっていることがその通りに全部出来たら人間みな君子になれる。戦争のない平和な社会も築けるだろうし船場吉兆の女将がテレビで醜態を晒すことも長島が一塁を踏み忘れることもなかった。人間の必然なのだ。きっとそうなのだそうに違いないのだ。そう考えて慰めることにしている。

[独言] 結局もう一食食った

冷蔵庫の奥底にハムが1パック残っているのを発見し賞味期限も消費期限も確認しないまま投入してモリモリ食ったった。変な味はしなかったのでたぶん大丈夫と思う。卵も入れたので動物性タンパク質てんこ盛りだ。おお卵よおおハムよ我が肉となれ血液となれ。ついでにこの目のショボショボもなんとかしてほしいものだ。

食べてすぐ横になると牛になるというけれども、横になって飯を食うことの多い自分は牛以下になるかも知れない。このはしたない癖は狭い1テン生活で培われたものだ。大きな前室を作ることのできるダンロップのRー107は雨が降ったときに特に重宝した。テントの中に居ながらにして飯が炊ける。ただしそこで座位を取り飯を食うのは若干難しい。天井が足元に向かって傾いているので心地後ろに下がることができない。かといって前に出すぎると水が滴る。入り口の網も邪魔だ。中に籠って飯を食わねばならぬ。すると勢い横になったまま食うことになる。牛以下の完成である。

それほど頻繁には使わなかったが長年使い続けたせいでポールを入れる袋に穴が開いた。ポールのゴムは切れていないので一本二本が飛び出すことはないが、インナーを釣る青い棒(これだけ単独のパーツなのだ)が落ちて紛失するところだった。それを機会に袋を新設し、さらに重たくかさばるものになってしまった。材質はケツが破れたジーパンの裾だ。ケチらずに丁度いい大きさのスタッフバッグを買ってくれば良かったと若干後悔している。

[KINIAS][奈良近遺調] 調査票かく

31日に調査委員会が開かれるとのことなので慌てて調査票を書いている。これまで撮影し貯めておいた道路元標を一気に調査票化したらなんだか水増ししたかのような勢いに。そういうつもりは毛頭なのだが、候補リストにしつこく入れ込んだ割に誰も調べてくれてなさそうなのと、それくらい忘れられている付帯構造物がちゃんと存在していることを証明するためのつもりで書いている。町制施行で建て直した畝傍町(最近周辺が苅り払われて目視しやすくなった)とか奈良市の復元された里程原標のように地元の方に注目されつつあるものもあるのだ。そういうことを書いて皆に知らしめたい。そうして各地の元標を今一度確認してもらいたい。特に元標に関しては全市町村で徹底して調べないと意味がない。一次リストには載っていい物件だとは思うが、現存が知られているのに調査票が上がってこなかった場合、リストに載らない=現存しないと勘違いされる=変に調査欲を刺激=新発見した!と糠喜びする人続出、という構図が今からでも見えるようだ。自分が書いた元標だけしか上がってこなかったら尚たちが悪い。

西河橋小倉橋は8月月報の古写真を追加。加えて先日の下北山行きの際に撮ってきた歪んだ綾構の写真を追加。すでに川上村の調査員さんからあがってきているのだから越権行為かも知れぬ。しかしそこに漏れていて気づいてしまったことがある以上、書いて残しておかないと物件に申し訳が立たぬ。

長殿は調査票より付録資料のほうが長いという極悪仕様。して索道と軌道と堰堤を分けたった(水増しじゃないぞ!)。請け取り峠も年表を加えて再提出。二次調査対象にしたいとか、せっかく調べたんだから自慢したいとかいうわけでは決してない。決してだ。

橿原神宮と池はまだ。五新線も作りかけて置いている。地元の調査員さんの動向を見極めてからでも遅くないだろう。

2017-08-28 この日を編集

[近代デジタルライブラリー] 混沌たるメモ

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/503

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/506

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/526

江戸時代の株仲間→明治に入り解体の方向へ。明治元年商法会所が設置され堺の商業を一括して管理。株仲間を廃し仲間組合を設立。明治3年廃止され商業自由となる。ただし近代的な商業組合の成立には時間がかかった。職種によってもまちまち。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/528

北海道産物改所(函館会所)明治2年通商司への移管のときに改名。住吉橋通北2丁・南2丁。名前の通りの仕事。3年6月北海道開拓使の所管になり、3年12月以降大阪から堺出張会所に人を派遣、佐野、尾崎、貝塚へは堺出張会所から派遣。5年北海道凶作を受け免税となったのを受けて廃止。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801892/252

煉瓦 煉瓦は十五、六年頃より盛んに製造され、次で十七、八年に至っては鉄道敷設工事や紡績会社を初め、其他諸会社の勃興により官私両方に需要が激増したので製造工場も次第に増加し、二十一年には九箇所を数うるに至った。(堺史料類纂工業之部)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/568

堺市史. 第3巻 pp.945

堺区市制 M22.4.

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/675

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1049487/704

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801892/252

[資] 明治23年 第三回内国勧業博覧会 審査報告 第一部より 煉瓦の部

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801900/84

p.127-

其二 煉化石、瓦、土管、舗瓦

審査官 主任 中澤岩太

列坐 山本五郎

列坐 上田豊橘

列坐 河原徳立

列坐 竹本隼太

此項に属する出品を大別して五種と為す

一 普通煉化石、装飾煉化石

二 耐火煉化石

三 瓦類

四 土管

五 鋪瓦

一 普通煉化石、装飾煉化石

煉化石は東京、大坂の二府其多数を占め神奈川、兵庫、埼玉の三県之に次ぐ其他長崎、新潟、群馬、千葉、栃木、奈良、三重、愛知、静岡、山梨、滋賀、福島、岩手、秋田、石川、富山、岡山、広島、山口、和歌山、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀の二十五県亦少数の出品を有せり

煉化石中最も佳良なるものは埼玉県にあり即ち原料を精撰し最近改良の器械を使用し新規の焼窯に拠て製作し各種皆精巧なり東京府の並型煉化石中往々前者に亜きて優等に位するもなしとせず殊に同府の有孔煉化石の如きも原料を選択し器械整頓して製作苟且ならず其進歩の顕著なる頗る嘉すべしす大坂府及神奈川県の出品中窯場の装置を改良し且製作に注意して品質佳良なるもの少からず兵庫県の山陽形煉化石及長崎県の普通煉化石は製作未だ完備せず或は圧縮尚お欠く所ありと雖ども形状畧お整い色沢美麗なり三重県の如きも亦之に類す其他東京、大坂の二府及兵庫、長崎、奈良、三重、愛知、滋賀、岡山、広島、山口、和歌山、徳島、愛媛、福島の十三県の出品中間ま尋常品に優るものあり未だ些少の欠点を免れずと雖ども価値低廉にして需要に適せり要するに煉化石の製造は近来進歩甚だ大なりと云うべし但其通弊と云うべきは容積の一定せざるにあり且つ吸水量も亦焼成の度に随て区々たるを免れず即ち左に其試験成績を掲げ以て参照に供す左表には普通焼と焼過ぎとを区別せず是れ出品に判然其名称を附したるもの少なく加之毎地方需要の習慣に因り焼成の火度に差異あればなり

普通煉化試験成績

号数 長さ(サンチメートル) 厚さ(サンチメートル) 幅(サンチメートル) 重量(キログラム) 一立方サンチメートル重量(グラム) 同上の吸水量(ミリグラム) 一グラムに対する吸水量(ミリグラム) 府県 出品者名 一 18.4 5.4 11.2 2.214 2.148 383 178.4 東京 金町煉瓦会社 四 22.4 5.3 11.2 2.418 1.784 276.5 154.9 東京 金町煉瓦会社 六 24.2 6.7 11.1 2.575 1.839 316.3 172 仝 仝 一二 21.4 5.7 10.2 2.196 1.765 219.8 124.5 仝 仝 一五 21.9 5.5 10.2 2.374 1.932 108.2 56 仝 仝 一九 21.6 5.7 10.3 2.269 1.789 211.2 118 仝 仝 二〇 23 5.8 10.8 3.355 1.634 325 198.8 仝 仝 二 21.7 5.5 10.6 2.442 1.93 153 79.3 仝 渡邉鎌之助(渡邊煉化工場?) 三 21.5 5.4 10.4 2.458 2.035 186.6 91.6 仝 仝 一 22.6 5.9 10.8 2.417 1.675 247.8 147.6 仝 隅山尚徳(隅山組) 二 22.6 6 10.7 2.378 1.638 333.3 203.3 仝 仝 三 22.2 5.8 10.7 2.327 2126 337.4 158.7 仝 仝 四 21.3 5.7 10.2 2.395 1.934 124.4 64.4 仝 仝 五 21.7 5.7 10.6 2.512 1.922 104.5 54.7 仝 仝 七 22.1 5.7 10.2 2.533 1.971 178.4 90.5 仝 仝 八 22.8 5.7 10.7 2.596 1.866 251.7 13.5 仝 仝 九 22 5.7 10.8 2.670 1.971 342.3 97 仝 仝 一〇 22 7 10.8 2.300 1.382 234.5 170 仝 仝 一一 22.5 6 10.8 2.607 1.788 317 177.3 仝 仝 一二 22.4 6 10.8 2.490 1.362 345.5 253.5 仝 仝 一三 22 5.9 10.6 2.272 1.651 364.3 220.6 仝 仝 一 22.5 5.9 10.3 2.361 1.726 210.3 121.8 仝 茂出木久四郎 三 21.8 5.2 10.2 2.491 2.092 252.7 120.8 仝 小泉伊三郎(小泉煉化製造所) 一 21.3 5.5 10.1 2.295 1.939 174.4 89.9 仝 山口庄左衛門 二 23.2 6 11.1 2.945 1.906 186 97.6 仝 和田荘十郎(和田煉化製造所) 一 21.1 6 10.5 2.434 1.831 122.1 322.1 仝 橋本松五郎(日本帝国興業要覧掲載、南葛飾郡下小岩村1715) 二 22.1 5.9 10.5 2.170 1.585 276.3 147.1 仝 仝 三 18.7 5.8 11.2 1.925 1.584 319.6 201.6 仝 仝 七 22.9 5.8 10.9 2.699 1.864 267.1 143.3 仝 齋藤[金+倉]吉(齋藤煉瓦製造所、後のサイトー煉瓦?) 八 21.7 5.6 10.7 2.477 1.605 219.6 115.3 東京 齋藤[金+倉]吉 九 22.8 7.8 11 3.465 1.731 173.1 137.7 仝 仝 一一 21.6 5.6 10.1 2.343 1.917 182.3 95.1 仝 仝 一二 21.5 5.7 10.2 2.279 1.823 194.7 106.7 仝 仝 一三 21.9 5.8 10.3 2.380 1.819 236.6 130.1 仝 仝 二 22.6 5.9 10.6 2.867 2.028 74.4 36.7 大坂 原口仲太郎(原口製造所) 三 22.8 7.3 11.2 3.738 2.005 141.9 70.8 仝 仝 一 22.2 5.2 10.7 2.467 1.997 90.4 45.4 仝 小山善兵衛(小山善兵衛工場) 一 21.9 5.1 10.4 2.029 1.746 283.9 162.5 仝 桑原宗太郎(桑原骸炭製造所) 一 23.1 5.3 10.9 2.617 1.961 144.6 73.8 仝 岡島嘉平次(大阪煉化石) 一 23.1 5.7 10.9 2.392 1.666 200.7 120.4 仝 森本小兵衛(三栄組?) 一 23.4 6.2 11.5 3.100 1.858 59.7 32.1 仝 榎原平吉 一 22.8 5.4 10.8 2.559 1.924 181.6 94.4 仝 山岡尹方(第一煉瓦) 三 22.9 5.5 11.1 2.457 1.875 254.3 135.6 仝 和田源太郎 一 22.3 6.7 10.5 3.240 1.847 152.7 82.7 仝 和田友八(堺附洲煉瓦) 一 22.8 7.3 11.2 3.738 2.005 141.9 92.3 仝 寺村富栄(大阪窯業会社) 三 22.9 5.5 11 2.559 1.847 219.9 119 仝 丹治利三郎(丹治煉瓦) 一 22.3 6 10.8 2.458 1.701 316.2 185.9 神奈川 田中平八(横浜煉瓦製造会社) 二 21.7 5.6 10.3 2.387 1.907 262.9 137.8 仝 仝 三 22.1 6 10.6 2.767 1.968 344.9 175.2 仝 仝 四 22.4 5.9 10.8 6.387 1.673 294.9 172.6 仝 仝 一 21.4 5.6 10.5 2.464 1.958 126.5 64.6 仝 竹山喜助 二 21 5.5 10.4 2.427 2.02 351 106.4 仝 仝 三 21.3 5.7 10 2.469 2.033 123 60.5 仝 仝 四 21.7 5.8 10.8 2.429 1.787 243.6 136.3 仝 仝 一 22.1 5.8 10.5 2.459 1.804 246.1 136.3 仝 村田九重郎 一 22.4 6 10.6 2.492 1.749 269.6 154.1 仝 金子七蔵(金子煉化工場) 一 21.8 6.7 10.4 2.286 1.461 130.3 89.2 兵庫 勝部重右衛門(勝部煉瓦製造所) 黄色 24 5.6 11.9 3.094 1.934 - - 兵庫 富永久次郎 一 23.2 6.3 10.1 3.097 2.097 263.6 125.6 仝 川崎作右衛門(関西煉化石) 一 21.8 6.7 10.9 3.105 1.95 161.7 82.9 仝 円尾庄右衛門 一 22.3 6 11.3 2.487 1.644 311.5 189.4 長崎 蒲地仁左衛門 一 22.4 6.1 10.5 3.029 2.111 93.4 44.2 仝 中原親長 一 22.3 5.7 10.6 2.657 1.972 260.8 132.2 仝 市村正太郎 一 22.5 6.1 11 2.583 1.71 217.9 127.3 新潟 磯谷健二 淡赤色 21.6 6 10.3 2.281 1.708 249.7 146.1 埼玉 渋沢栄一(日本煉瓦製造) 濃赤色 22.2 6 10.3 2.323 1.693 281 166 仝 仝 裏積 21.8 5.6 10.1 2.551 2.068 235.2 113.6 仝 仝 独逸形 25.4 6.1 12.3 3.775 1.88 236 291 仝 仝 一 21.4 6.6 10.4 2.480 1.688 168.8 100 仝 飯塚吉五郎 一 21.4 5.2 9.9 2.300 2.087 143.4 68.7 仝 中村忠次郎 一 21.2 5.6 9.9 2.391 2.034 102.1 50.2 仝 杉浦秀菴 二 22.5 5.8 11 2.442 1.714 303.3 177 群馬 下山音蔵 菊書付 22 5.7 11.1 2.157 1.549 297.5 192 千葉 荒井甚左衛門 二 22.2 5.6 10.5 2.304 1.765 188.4 106.7 茨城 関口八兵衛 三 22.3 5.9 10.8 2.370 1.667 205.7 123.3 仝 仝 四 25.8 7 12.2 3.840 1.742 240.1 137.7 仝 仝 一 21.1 5.5 10.2 2.316 1.958 210.7 107.6 仝 五木田総右衛門 二 22.1 5.7 10.5 2.370 1.783 239.7 134.3 仝 仝 三 21.9 5.7 10.1 2.305 1.828 231 126.3 仝 仝 四 21.7 5.5 10 2.315 1.939 129.7 66 仝 仝 五 22.5 5.8 10.9 2.329 1.639 306.2 187 仝 仝 一 24.1 5.9 11.9 3.120 1.843 224.5 121.8 栃木 小泉友次郎 二 24.2 6 11.8 3.148 1.653 165.3 90 仝 仝 三 24.1 6.1 11.8 3.123 1.8 238.6 132.5 仝 仝 三 22.2 5.7 10.8 2.518 1.842 191.7 104 仝 村山忠八 四 22.1 5.6 11 2.406 1.777 253.5 142.8 栃木 仝 二 23.3 5.7 10.9 2.750 1.899 229.9 121 奈良 鹿峰社(鹿峰社) 二 22.9 7.7 11 3.561 1.835 297.7 162.2 三重 水谷正兵衛(〔勢陽組→〕水谷工場) 三 22.3 6 10.8 2.531 1.751 225.8 128.9 仝 仝 一 23.1 5.9 11.1 2.785 1.841 210.2 143.7 仝 村松遷三郎 一 23.3 5.9 11.5 2.968 1.877 193.1 102.8 愛知 大野介蔵(刈谷授産所〔→大野工場〕) 一 22.4 5.2 10.8 2.152 1.71 279.9 163.6 仝 永江金三郎(永江煉化工場) 一 22.1 6.8 10.7 3.683 2.29 19.5 8.5 仝 池田銀蔵 一 22.8 5.3 10.8 2.147 1.645 303.5 184.4 山梨 高木忠三郎 一 22.8 5.9 11.1 2.833 1.897 243.6 128.4 滋賀 杉本喜三郎(杉本煉瓦製造場) 三 24.8 6.3 11.7 3.482 1.904 363.4 190.7 仝 早田久次郎 四 21.2 5.3 10.7 2.201 1.83 222.5 88.7 福島 新藤清吉 二 22.4 5.4 11 2.341 1.759 214.7 153.6 岩手 熊谷清兵衛 一 25.2 6.5 12.5 3.479 1.699 301.7 177.5 秋田 原田与五郎 一 22.1 5.4 10.7 2.083 1.631 337.5 206.8 仝 二坂粂吉 一 22.2 5.9 10.7 2.530 1.805 261.4 144.8 石川 藤谷外茂吉 一 21.5 5.5 10.5 2.643 2.128 266 125 仝 港佐太郎 一 23.4 6 12.3 2.969 1.719 280.4 163.1 富山 北村作右衛門(北村作右衛門工場) 一 21.1 5.5 10.5 2.339 1.919 166.1 86.6 岡山 小引健二 一 22.9 6 11.3 2.835 1.825 220.8 120.9 仝 木村久平 一 23.3 5.7 11 2.804 1.919 262.2 136.6 広島 豊島喜右衛門 一 23.8 6.7 11.3 3.489 1.936 187.3 96.6 仝 笠井治左衛門 一 22.7 6.2 10.8 2.762 1.817 284.8 156.7 山口 藤村藤右衛門 一 20 5.2 10.5 2.270 2.078 192.5 92.6 和歌山 田中村製造所(和歌山煉瓦製造所) 二 22 5.3 10.7 2.349 1.882 187.5 99.6 仝 仝 四 22 5.3 10.6 2.379 1.924 141.9 73.8 仝 仝 一 21.9 5.2 10.4 2.289 1.931 167.6 86.8 徳島 薩摩種吉(阿波煉瓦株式会社取締役に薩摩儀一) 二 22.6 6.2 10.9 2.651 1.735 254.1 146.4 仝 北辰社(北辰社) 一 23.3 6.1 11.3 3.171 1.974 249.8 126.5 香川 森卯吉 一 9 3.4 4.2 0.226 1758 324.6 184.6 仝 島本文六 一 19 5.2 11 2.075 1.909 305.8 160.2 愛媛 鈴木安蔵 一 21.2 6.8 10 2.155 1.494 280.1 187.3 仝 菊池幸三郎 一 22 5.6 10.5 2.289 1.81 209.3 115.5 福岡 永田衍三郎 一 22.6 6 10.9 2.640 1.786 206.9 115.8 仝 魚谷新助 一 22.1 5.9 10.5 2.593 1.893 219.8 116 佐賀 牛島濱助 装飾煉化石は出品極めて少く只東京、大坂の二府及兵庫、埼玉、千葉、茨城等の諸県に於て之を見るのみ多くは普通の煉化石面に多少の模様等を施し以て西洋の「テラコッタ」と称する者に倣いたるが如し而して其佳良なるは極めて僅少と云て可なり

普通の建築に使用する煉化石の製造は過る十年間に著るしき進歩を致したるものと云うべし蓋し其進歩の一は原料の精製に起因する所なきに非ずと雖ども多くは製作の方法或は焼成の装置を改良せしに由れるなり而して其改良の首たるものは煉土機械、造形機械或は輪窯等を設置して工作の費用と燃材とを節減せるのみならず此改良に因り粘土に固有の性質を発生せしめ充分に之を利用して堅牢なる正形の製品を得るに至れり然れども如是進歩をなしたるは全国中僅々数箇所に過ぎず其他は概ね従来製法の二三を改良せしのみ即ち足煉り手造りの製法中不便なる点を省除し或は窯の構造等に多少の変更をなしたる等にして其進歩前者に比すれば顕著ならず蓋し煉化石製造の改良は東京集治監於て創築せし輪窯に其端を啓らき爾後世人は其便益の大なるを聞知し従来製法の迂遠なるを[暁-日+目]りたるが如く或は学識ある人に計り或は外国の実地家を雇聘して改良の途を考究し延て今日の盛況に至りしものなりされば其改良は淵源已に数年前に存し爾来土木建築工事の旺盛に附随して終始必要を感ぜしに依るものと云うも大過なかる可きなり

已に陳ぶるが如く煉化石製造は著しき進歩を経過し尚お着々改良の効果あるは最も悦ぶ可しとなすなり然れども各種の出品を調査するに当り尚お製造者に向て望む所尠からず即ち煉化石の容積を一定する亦其の一なり従来此等の点に就き意を用いるなしとせざるも奈何せん其標準と為すべきもの未だ之れあらざるを以て前表に掲ぐるが如く各製造者互に区々の製品を出すの結果を呈せしならん是れ実に標準確定セざるの弊と云うべし若し之を放棄せば遂に建築上の一大困難を醸すや必せり製造者夫れ省思せざるべけんや 装飾煉化石は其出品僅々なるのみならず佳良の製甚だ少しとす蓋し装飾の目的より言えば寧ろ「テラコット」を製するの勝れるに若かず然れども「テラコット」は元来其製造の方法容易ならず加之原料の精撰法も大に意を用い可きものあり決して普通煉化石と同一視すべきにあらず然れども本邦は幸にして其原料に乏しからず今後尚お進んで其製法を研究せば他日健築上便利なる製品を得ること難からずと信ずるなり

文中表の数字は英数字に改めた。赤字は補填。田中村製造所=和歌山煉瓦の恒等式は出品取消目録から。肩書がそうなっている。つまり市街にあったのと別に田中村=後の和歌山煉瓦の場所にも工場があったのだ!なんだってーAA畧。ばかやろう田中村は那珂郡だ。打田だ。旧池田隧道だ。

あと勝部煉瓦製造所が山陽形煉瓦を作っていたという証拠をゲッツ。兵庫の残り3人の誰かが関西煉瓦のはず。ー>第4回の出品で確認。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801910/23 も確認のこと。

おまけ。鋪瓦。

五 鋪瓦

鋪瓦は出品甚だ僅少にして東京府及愛知、島根、岡山の三県に数点を見るのみ概ね練熟なる専業者の製品に非ざるを以て恰も試製品に髣髴たるの感なき能わず唯愛知県の出品中敷石代用品の製作あり品質堅牢能く其用に適す蓋し後来其販路を増加するに至らん

鋪瓦は形状着色共に具備するを要し其製造決して簡易なるものに非ず近来西洋風建築の業漸く旺盛に赴くと共に其需要亦漸く増加すべきが故に当業者は益々完備の品を製出せんことを務むべきなり

2018-08-28 この日を編集

[独言] しまった

関西煉瓦合資会社は「日本全国諸会社役員録」明治30年にも記載があったじゃないか。すっかり忘れてた。

相楽郡上狛村

設立 明治30年3月

営業の目的 煉瓦製造販売

資本金 10000円

業務担当社員 田中源人 相楽郡高麗村

同 井上新平 同上

同 小島政次郎 同郡上狛村

同 森本豊三郎 同上

同 落合良三 同上

このへんの名前は皆さんに見ていただいたほうがよいと思うのだが・・・

2019-08-28 この日を編集

[独言] スパム

珍しく問い合わせメールが相次いだ頃に「お聞きしたいことがあるのですが」というsubjectでスパムメールを送ってきた奴に糞便排泄機関とのレッテルを貼り付けてやりたい。

[読] 横山源之助『日本の下層社会』(いわなみぶんこ)

読んでいる新聞の発行時期とほぼ一致するということに気づき、図書館への行き帰りとか吉牛のカウンターとかで読んで了。どんな内容なのかは国基テストの頃に便覧でべんきょーしてたはずだが思っていたような内容ではなかった。もっと役に立つ、身の糧になる内容である。

煉瓦製造はもちろん出てこないが略同じような労働形態だったろうと思われる。ただし明治時代はまだ赤煉瓦が華であり得た時代でそれほど賃金は悪くなかったはず。煉瓦製造ではなく煉瓦積み職人のほうは確かに中の上くらいの賃金を貰っていて、何よりも寡占な仕事だった。製糸工場とか織物工場は工場も多く労働者も多くでひたすら低廉賃金悪条件でこき使われた。煉瓦製造もそれに近いほうだろうと想像する。これを想像ではなく数値で裏付けられたらと思う。賃金まで載っていた統計はどこの県だったか…。

播煉の話を伺ったあの方は「楽しいことなど何一つなかった」と仰っていた。戦後すぐの頃はかえってそうかも知れぬ。『れんがと女』に書かれた野幌の場合も決して楽な仕事ではなかったように読める。少なくともいまの自分は100倍恵まれていると思わなければならない。そしてその恵みは『日本之下層社会』のような発表があったればこそ、社会を変えていこうと努力した人々がいてくれたからこそなんだと思う。一つ一つの成果は微々たるものであったとしてもその積み重ねのお陰で今があると思わなければならない。

そんな苦労をしてまで人は生きなければならなかった。なんでだろうな。それを疑問に思っちゃだめなんかも知らんが。生きているから働いて飯食わないといけないのだ。何も食わずに生きていけるんだったら誰も働かない。働かずに食っていけるんなら社会は発展しない。スマホで旧版地図と現状を照合しながら歩いたり枚方まで片道1時間で行けたり山中の標高差10mを計測したり毎索で100数十年前の新聞をぺろぺろ読めたりはしない。そうやって生きるための労働以外のやりたいことができるだけでも有り難いと思わねばならない。そんなことができずに一生涯を終えた人々に報いるためにもいろいろ知らないといけないなあ。

横山源之助は上梓後に農商務省嘱託となって工場調査をやっている。その成果が『職工事情』。んでそれが工場法に結実することになるのだけど、最初の法案は帝国議会で成立しなかった(M35の『工場通覧』はたしかそれに関連して作られたんじゃなかったっけか。で工場法が成立するM44頃まで通覧は農商務省発行で作り続けられて。そういう意味では知らぬ間に横山源之助のお世話になっている。ただし工場法が出来た途端にやめちまうもんだから大正初期が空白地帯になっておって困っておる)。

[煉瓦] 煉瓦サイズのばらつき

一昨日の続き。喜邦報文の興味深いデータ。素地を焼いて製品になった時どんだけ縮むかの表。素地の寸法÷製品の寸法。〔〕内はその逆数、則ち縮小率のイメージ(nagajisけいさん)。

| 品等\寸法 | 長 | 幅 | 厚 |

| 素地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| 縮焼過 | 1.10〔0.91〕 | 1.13〔0.88〕 | 1.10〔0.91〕 |

| 撰焼過 | 1.08〔0.93〕 | 1.10〔0.91〕 | 1.08〔0.93〕 |

| 焼過一等 | 1.07〔0.93〕 | 1.09〔0.92〕 | 1.07〔0.93〕 |

| 焼過二等 | 1.09〔0.92〕 | 1.07〔0.93〕 | 1.05〔0.95〕 |

| 焼過三等 | 1.04〔0.96〕 | 1.06〔0.94〕 | 1.05〔0.95〕 |

| 並焼一等 | 1.04〔0.96〕 | 1.05〔0.95〕 | 1.05〔0.95〕 |

| 並焼二等 | 1.04〔0.96〕 | 1.05〔0.95〕 | 1.05〔0.95〕 |

焼けば焼くほど縮小して、素地の9割くらいになってしまうことがわかる。んで何故か幅がよく縮む傾向あり。そんなに大きくは変わらないみたいだが一応異方性は確かにあったのだと考えたほうがいいようだ。いや、違うな、幅が縮まるのは釜で焼く時にその方向に積み上げるからじゃねえのか。焼き締り+積み上げた煉瓦の重さで縮みやすくなるはず。一種のクリープ。

んで縮み方にも差異があって、一昨日書いたみたいに「長さで4分、幅で2分5厘、厚さで1分5厘強以内」の差が出てくる。実寸に直すと 1.21cm・0.75cm・0.45cm 。うーん、長手が12mmも変わられると同じ規格の煉瓦とは思えんくなるな。

このデータの出処(どこの工場のか)は書かれてないけれども、関東の工場は10種類のところあり、関西では多くても6種類という話もあるので(T11.10.小林作平報文)縮焼過があるこれは関東のやつっぽい。

こうい実例を見るにつけ、煉瓦サイズを測ることの無意味さを思い知られる。加えて観察者の測定癖誤差もある。かといって寸法測定をしないでもいられないのがヤラシイところだ。刻印がなかったりとか構造物を構成してて弄べないような場合に、寸法を測る以外の客観的データ収集法がないからのう。

欠けたところから内部を観察して胎土の状態を記録するとか(そしてそれを誰がやっても同じように記録できるような手順手筈を構築しとく必要がある)、煉瓦の色をカラーチャード重ねて記録するとか(これはそういうカラーチャート作って●番色とかするとか、色分析器でRGB数値に変換するとかすれば何とか)しかないんちゃうん。してそれが何かを特定する手がかりになるわけでもない。現状では。

焼いた時の不均等な収縮を見越して大きめの型枠で素地作る→焼く→不均等な収縮を起こしてバラつく→所望の大きさに近いものをできるだけ選んで使う、の結果を私たちは見ていることになるわけで、そこには収縮のバラツキだけでなく選別のバラツキも関わってくるわけで、バラ^2なわけだ。整って見えるようにみえても実際はバラ^2なので、そこから逆算して元の形を推測するような方法は上手く行かない気がする。T先生の体積法はよい着眼と拝察するが縮み方自体がバラつくわけなので残念ながら万全ではない。それよりも重量のほうが効果があるのではないか、とたった今思いついたが、それもやっぱり素材の土が違えば密度も違ってくるだろうしなぁ。同じ工場の製品で同じ土を使い同じように焼かれたほとんど同じ形の煉瓦であれば重さは一致するはずだが、そうなるとわかることの範囲がものすごく限られてしまう。いや逆だ、同じ体積で重量が違えば別社の製品ということになるか。しかし欠けてない状態の良い転石を得るのは大変なんだよ。

大阪の中でも堺の粘土と岸和田の粘土は違う。これはT2の倉橋報文参照。岸和田と貝塚は共通点が見られる。大阪窯業の一部も。それは岸和田工場or堺工場製ということか。ならば堺工場製大阪窯業の煉瓦ってどんなだ。

Before...

_ 謎の元自衛官 [ガス・アーク両方取ってるが、ガス溶接は女性向きっぽいw]

_ nagajis [よく考えたら受付って若い女性の範疇に入らないんじゃなうわなにをするやめくぁwせdrftgyまゆみlp]

_ 二枚橋 [私、ガス・アーク両方資格有り&使用可能ですよ@若い女子に流行り(笑)。ただし、登山家のザイルや金管楽器などは除きますが(爆)。 熔棒を無駄にすれば絵や文字も書けて面白いですよね♪ ケーキ造りの親戚..]