録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2012-04-27 [長年日記]

[絵葉書][隧] 雑:外国 暗渠工事

質感や宛名面の書式から外国の絵葉書と察せられる.鉄道もしくは道路の建設現場らしい.山を削って道を通している.その下に暗渠のようなものを作っている.煉瓦数枚巻+切石のいかにも頑丈そうな暗渠だ.

暗渠の前にセントルが転がしてある.これがいちばん興味深い.セントルという言葉はcenterから来たもので,近代技術とともに日本にもたらされたものだが,その構造が日本で普及したものと異なっている.

日本の場合はかまぼこ状の木枠(これを特にセントルという)の上に角材(上木)を渡すだけで固定はしない.煉瓦や石を積み終えたらバラバラに外して移動させる(セントルの下に楔が挿してあって,これを抜くと下にずれるので,迫りの力が解放されてバラバラにすることができる).絵葉書に写っているのはすべて一体となったセグメントタイプ.こちらのほうが丈夫だし,セントルが倒れるような事故も起こらないだろうが,狭い空間の中で作業することを考えると取り扱いが面倒なようにも思える.

日本に来てから独自の発展をしたのかも知れない.外国から輸入された技術なのに「下げ猫」なんていう純和風な名前のついた部材があることだし.あれを「猫」と呼ぶ感覚は,一輪の手押し車をネコと呼ぶのにも通じる味わい深さがある.

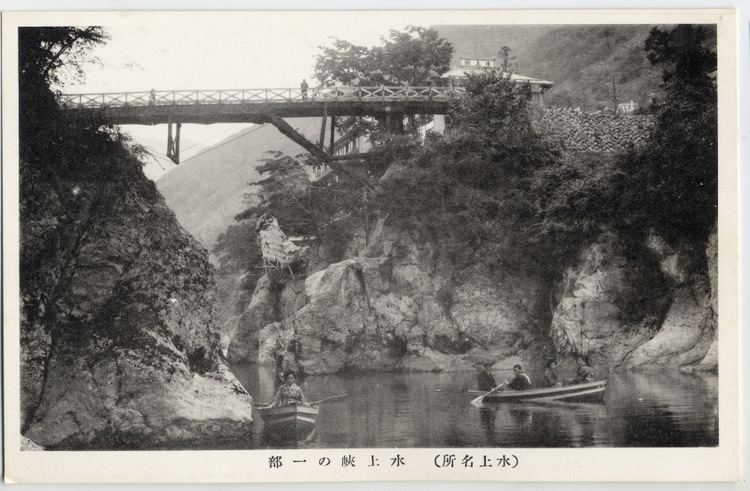

[絵葉書][橋梁] 橋:群馬水上峡の木橋

なかなか器用な構造の木橋.中央の長いスパンを支えるためにワイヤーで張り上げてある.逆吊り橋とでも言えばいいのか.こういう発想の橋はなかったわけではなく,例えば生野の鋳鉄橋と同時期・同路線に似たような構造のアーチ橋があったらしい.短いアーチ橋の下がT字型になっていて,それをワイヤーで引っ張りあげて補強したものがあったという.

どうやって作ったのか想像すると面白い.岸側の大きな構造はこれだけで自立してそうだから,ここを作ってからワイヤーを渡して,別の場所で作った中央スパン(T字の骨格だけ)を引っ張ってきて載せたんだろうか.実は蝶番みたいなのがついていて,桁を渡したあとにぱたんと立てたとか.

後から補強してこうなったのではないんじゃないかと思う.T字の縦棒に相当する部材を後から取り付けるのは難しそうだ.いや,この縦棒全体を作っておいて,川辺から持ち上げていけばできるか.