録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-08-15 [長年日記] この日を編集

[独言]指先足先のしびれ

春頃からずっとピリピリしていたのが日に日に酷くなっていくようで気が滅入っていたのだが、たまたま拾[禁則事項です]咳止め薬らしい錠剤を飲んだらずいぶん楽になった。どういうことだろう。元来薬を飲まない質なので錠剤飲んだら何であってもプラシーボで効くのかも知れない。単純な神経でよかったと思う。

[独言]戦跡と戦跡でないもの

今年は後世に戦争をどう伝えていくかをテーマにした番組が多かった気がする。「戦争イクナイ」をどう伝えるか。イクナイモノとして思考停止してやしないかという問いかけみたいな。かといってマンガにしたらいいっちゅうもんでもないと思うねんけどな。後世の者は振り回されるばかりだ。

日本にうまれた人間、戦後にうまれた人間という構造の中でしか物事を考えられないのがよくないんだと思う。それは戦争の話題に限ったことでない。辿り得る過去の最端に第二次大戦があるわけじゃなし、それ以前の大正明治とかのことも考えてみたいものだ。日清・日露戦争と太平洋戦争がどう違うのか。そのバックグラウンドの社会情勢とか。そうしたものと並列にフラットに捉えられるようになったら戦争イクナイ悲劇美談おもしろおかしい以外の伝え方が見つかりそうにも思う。

2025-08-16 [長年日記] この日を編集

[看板] ダンガー

そういやこの前甚兵衛川暗渠で100計測したあと西国街道を西へ歩いてったら現役のDANGERがあるのを見つけたのだった。ただでさえ狭い旧西国街道がさらに狭まっている箇所だったので確かに危険だった。正しい使い方だと思う。

大杉谷林鉄の最難所にあったDANGERは「険」が旧字体だったっけ。西国街道のは新字体。それだけ新しいものということか。

2025-08-18 フランス積みの必然性を言語化する試み、あるいは初期煉瓦構造物にフランス積みが多い理由を説明するための一仮説そしてフランス積みの美の真意について [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 大阪鉄道淀川橋梁

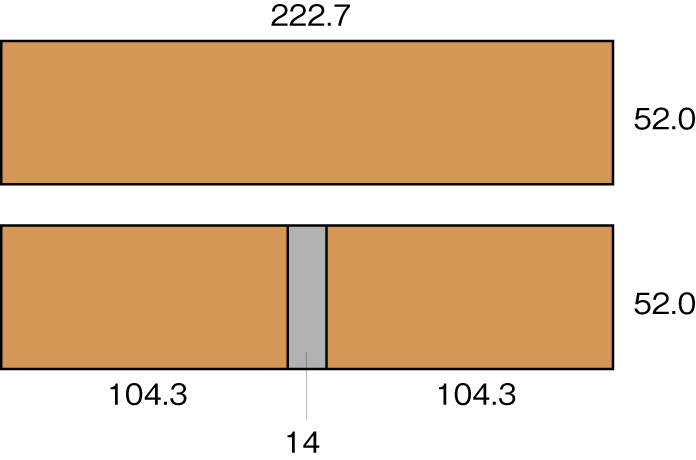

の橋台の煉瓦は非常に平ぺったい。右岸橋台で20点計測した平均値は以下の通り。対厚比で示せば 4.30 / 2.00。

もしこれを、長手=小口×2+縦目地×1の関係とみなして目地厚を決定すると14mmにもなる。通常目地は2分5厘~3分とされ、10mm以下であることが望ましいとされるので、それより1分以上も目地を大きく取らねばならないことになる。

目地幅が大きいほうが築造は楽になるかも知れないが(煉瓦の寸法変動を目地で吸収できるので)、一度の作業で多段を積むことがしにくくなる。目地が乾かないうちに煉瓦を積んでいくと煉瓦の重みで横目地が押しつぶされてしまうから。やはり2.5分~3分くらいがやりやすかっただろうと思う。目地込み2寸で積む、というような目安もつけやすいし。

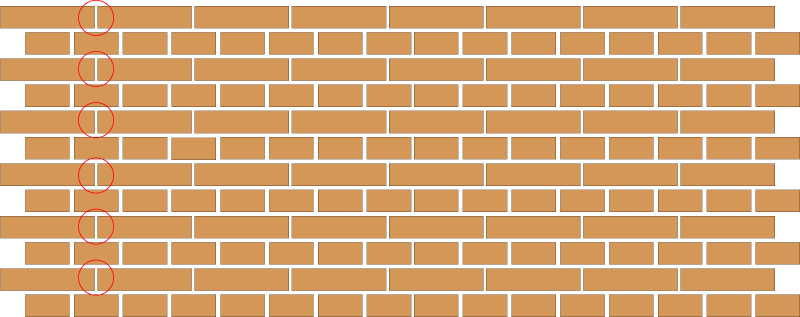

かといって、この寸法の煉瓦を目地厚を減じて積むのも困難がある。特にイギリス積みで積む場合、長手段の縦目地が詰みがちになる。図は水平目地を9mm前後にして、それと小口段の縦目地を合わせた場合をイメージして描いたもの。小口段の縦目地は長手段の縦目地の2倍の数存在するので、小口段縦目地を3mm減じれば長手段目地は6mm減じることになるわけだ。しかも煉瓦長手の変動幅は大きい。ほとんど接するほどに詰めたり煉瓦端をカットしたりせねばならなくなる。何よりも、そうやって無理して積んだ壁面は見栄えがよろしくない。煉瓦積みの美しさは煉瓦が幾何学的に整然と並んでいるところにある。その整然さを生み出す目地がきちんと揃っていなければ綺麗には見えない。

フランス積みならその問題を解決できる。長手・小口を横に繰り返すので一段当りの縦目地の数は同じになり任意に目地厚を調整できるのだ。縦目地・横目地の幅も合わせやすい。事実淀川橋梁の橋台はフランス積みで積まれていて目地厚も10mm以下である。隅石は1尺厚、そこに煉瓦+目地5段を入れているので目地込み2寸で積む必要が、隅石からの要求で存在していたというのもあるだろう。

同じ大阪鉄道のフランス積みの構造物・芝山隧道の煉瓦も比較的横長く(20個平均 223.1 x 105.0 x 53.37 mm、対厚比 4.19 / 1.97)、目地厚13.2mmの計算になる。芝山隧道は隅石も迫石も用いていないから純粋に煉瓦寸法からくる要求を呑んで積まれたものといえる。

フランス積みが「見た目がきれいだから」採用されたというのは、実はこのことを言っていたのではないかと想像する。目地厚が揃った幾何学的な格子模様を確実に実現できるからではないかと。そうしてそれは美的要求から採用されたものではなく、用意された煉瓦の寸法に不備があって(理想的な寸法よりも長手が長い傾向にあるような)、それでも美に作らねばならなかったような場合の、苦肉の策だったのではあるまいか。後年フランス積みが姿を消すのも煉瓦規格が固まっていき縦横目地厚の統一が容易になったためではあるまいか。

芝山隧道の対厚比はいわゆる並形系なので並形ならどれもフランス積みになりえることになってしまいそうだが必ずしも並形=フランス積みというわけではない。大阪鉄道の他の煉瓦橋台は並形でイギリス積みにしてある。ただそれらは長手小口から計算される目地厚が10mm前後に収まっていて、要するに精度良く並形である。淀川橋梁・芝山隧道の煉瓦が小口が小さすぎなのだ。それはもしかしたら小口を焼過にしているせいかも知れぬと思ったりもするが小口で計測した厚が特段小さいというわけでもなく、やはり元の設計からして小口を小さく作ってあると見るべきと思う。見栄えを意識した表張り用にそう製造したのか、供給した工場の設計がたまたまそうだったのか。

2025-08-29 [長年日記] この日を編集

[煉瓦] 35mm換算624mmの威力

最初っからX-S1(と三脚)持っていっておけばよかったのだ……。阿呆也。とはいえ再訪したお蔭で〝大〟が存在することに気づけた。

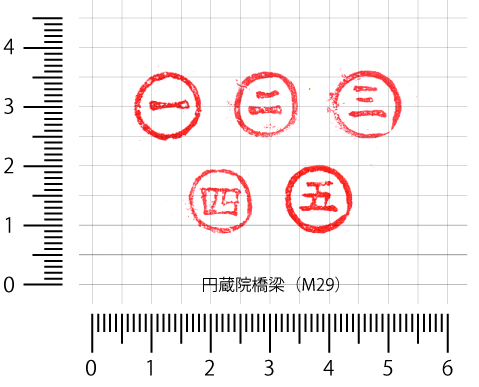

そういうわけで、世の中には

〝勝〟〝部〟〝煉〟〝化〟〝製〟〝造〟〝売〟〝大〟〝吉〟〝末〟〝広〟

の11漢字が存在することがわかった。こうなってくると〝販〟の存在が強く期待される。でないと〝売〟だけ余っちゃう。

勝部煉瓦は兵庫県統計書のM20欄から掲載。ここでは延人員4050となっているので正確な人数を知れない。M22-23ではともに職工90人。かなりの人数である。11あるいは〝販〟入れての4倍しても半数ちょっとにしかならないから、やはり〝□+カナ〟も使ったのではあるまいか。姫路駅転車台では〝ム〟まで見つかっている。+23。すっかり置き換わったとみてもよさげな数字ではある。

これもなかなかよい発見。辰馬喜十郎邸の付属屋のほうには第一煉瓦の製品が使われている。けっこう大きめの×印を真ん中に丁寧に押しているあたりに最初期ならではの丁寧さを感じる。そこから何十年もやっていれば、そりゃ雑になるだろうと思う。