録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2024-08-20 [長年日記]

[煉瓦] 煉瓦がいかに歪んでいるか

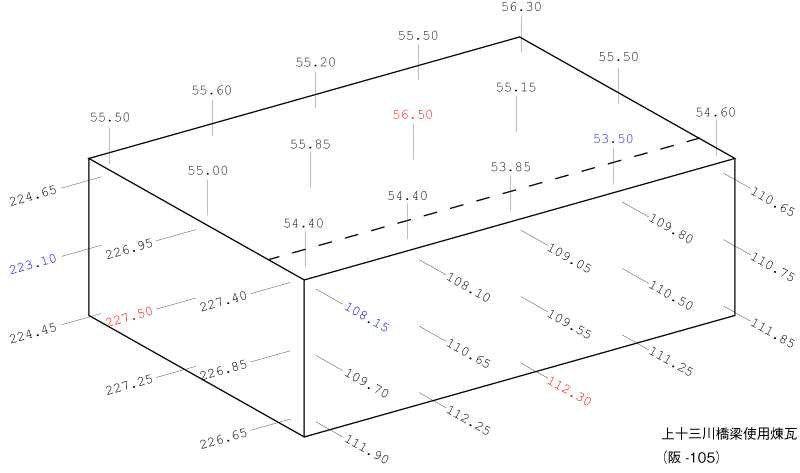

300mmノギスを手に入れたのでやってみる。破線はY線。構造物壁面で図ることを想定して縁から5~3mmくらいで測った(サンプルは奥の稜が欠けているのでそこだけ少し内側で計測した)。結果、長手、小口、厚とも3mm近く大小があることが明確になった。他の煉瓦で試したときもそんな傾向。

そういう煉瓦の〝寸法〟をどう得たものか。何箇所か測って平均値を出すのが正攻法だろうし、実際そうやって算出した平均値で長手/厚比、小口/厚比を出すと確かに納得のいく値になる。けれども毎回そんなことやってられない。

結局のところ各面の中央でひとつ図るのがよいようである。大まかにいえば面の変形は矩形を保って変形しているのでその中央を測れば平均値にになる感じだ。実際そうやって計測した大島川避溢橋はなかなかよい値になった。面の最大値を選んで図るとそれはかえって変形に伴う誤差を増幅するようである。

あと、平の小口幅はY線面の対面のほうが広くなる傾向にあるらしい。Y線ができる際にその稜が外側に押し出される格好になるので、それを補修するために押し戻した結果かえってY線平のほうが狭くなってしまうのかも知れぬ。Y線付近の長手長が長くなっているのもそのせいか(幅が狭まった分左右の小口の方向に押し出されるのではないか)。またY線側の厚が1mm前後小さいのも共通する傾向。厳密計測すると長手とセットで測った厚のほうが小口の厚より小さくなる傾向がある。これもY線付近の補修をした結果だろう。

[煉瓦] 大島川避溢橋煉瓦の対厚比の収束

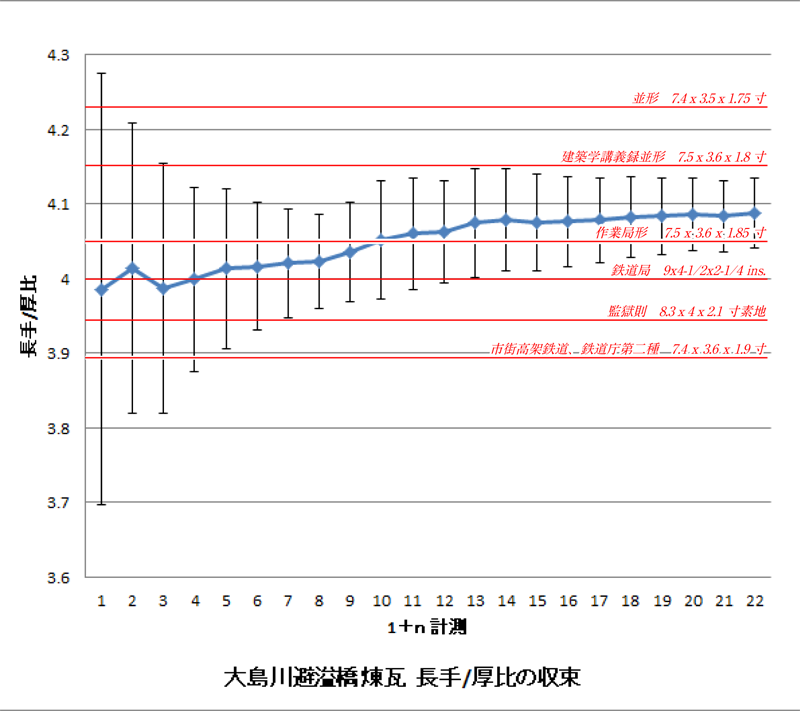

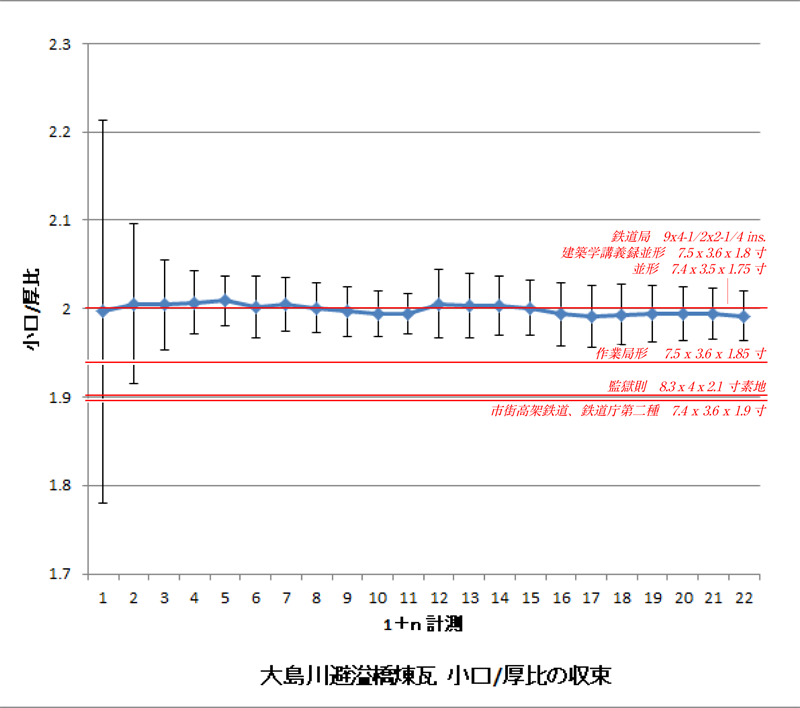

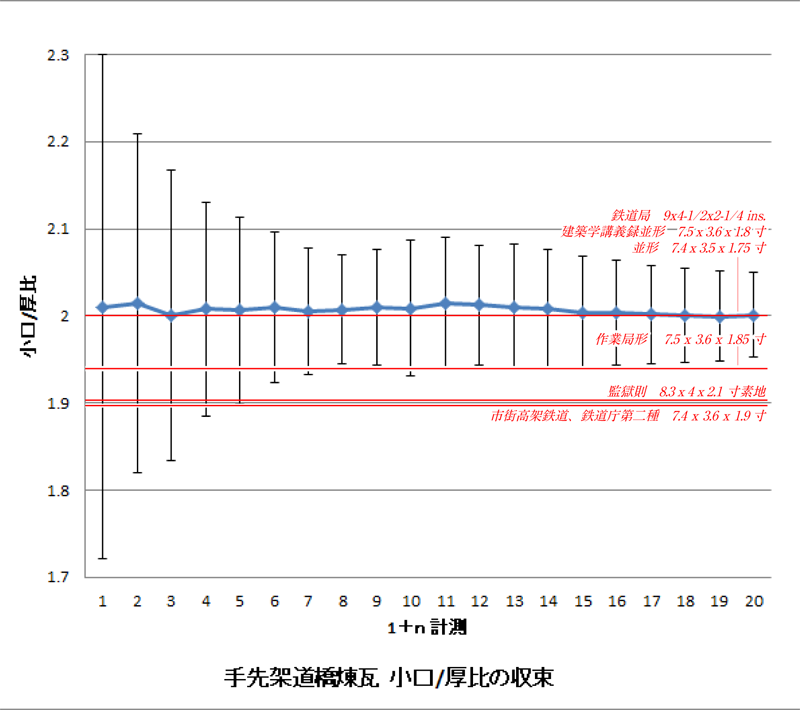

標本平均と計測数から算出される母集団平均(99%信頼区間)がどう収束していくか視覚化するとこんなかんじ。小口/厚比は10回計測の頃にはずいぶん収束していて、しかし途中で歪んだものを測ってしまったのか、区間が拡大してしまうようなことが起こっている。長手/厚比はなかなか収束せず、測れば測るほど4.10に近づいていくような感じだ。ただ計測数が10を超え15くらいになる頃には十分に小さくなっている。長手の歪みが大きいのと、Y線のある側で厚が小さくなる傾向がある(長手を測った時にそれがY線側かそうでないかは全くのランダムになる)せいで収束しにくいのだろうと思う。

いずれにしても対厚比でやるのなら20個以上は測ったほうがよさそうだ。

&、長手小口はメジャーのミリ単位で四捨五入して読んでも数値はほとんど変わらない(EXCEL上でROUNDしたのと比較した結果)。有効数字4桁目で四捨五入すれば3桁目に影響することはない。

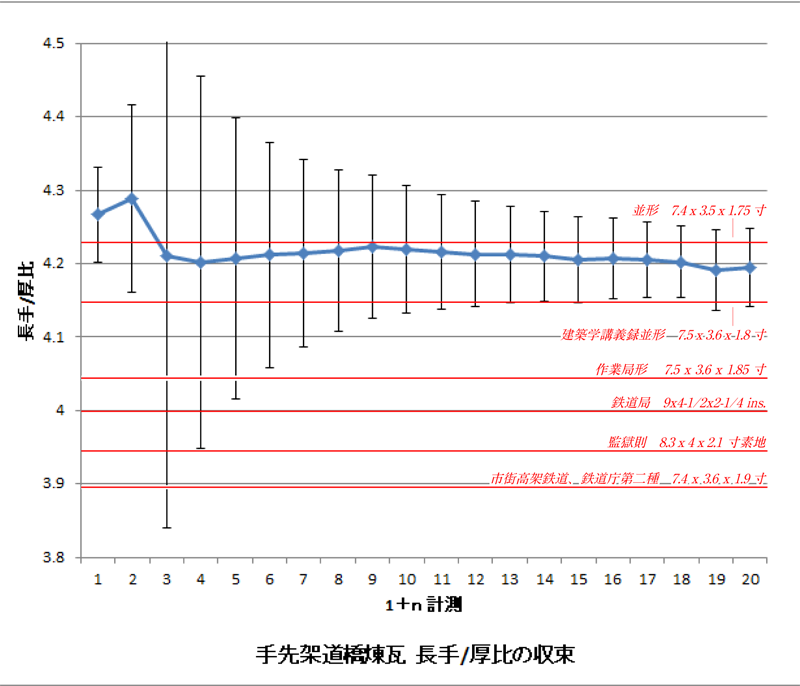

同じことを芦屋の手先架道橋(手洗架道橋)でやるとこうなる。長手比小口比ともに信頼区間に入るのは大高の並形か建築学講義録並形だけで、こいつは多分オリジナルの構造物ではない。特に長手厚比が4.20周辺に収束するのは仲間はずれ。山陽新型もこの区間には入るが平均値絶対値との乖離が大きい(手先:225 x 108 x 53.6 mm、山陽新型218 x 105 x 51.5 mm)。