録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-11-08 この日を編集

[陸幼日記]十一月八日 土曜日 雨

久方振の雨なり。午後月例身体検査あり皆増加せり。身〇・九、重一キロ、胸一糎、呼差一糎なり。後も今回の如くあらんことを臨む。常に深呼吸をしたる利あること今日眼前にあらわれたるなり。以後自習あり、夜は運動班会ありて、此の上なくさわぎ始のしゅしに達したり。特に一年二寝室、二年の三・五寝室。

1942-11-08 この日を編集

[陸幼日記]十一月八日 日 晴

剣術。校長殿も来られて此のすがヽしき朝に武を練る。当〔正〕に武窓の特色たるべし。大詔奉戴日。午前中田中さんと日に照らされて話をなし、後整頓す。午後は酒保・勉強。よく考うるに今日は何を得たるかと心に恥ず〔づ〕。せめて勉強でもと張切りし心も緩み残念。時間の利用不足なり。山根の如く、森木の如く、彼等を見習う可し。努力するところに人間として賜分えらるゝにはあらずや。休日の軍歌演習は如何に一週間を緊張の中に終らしめるかを感じ其の効果大なりと認む。

1943-11-08 この日を編集

[陸幼日記] 十一月八日 月 雨

〇六・〇〇起床。大詔奉戴日にして〇七・四〇より大講堂にて式行わる。教育総監閣下の巡視〔赤線〕あり。土曜日の三・四時限の授業のみあり。二訓は一〇・三〇より柔道十分間、前例になき敢闘振りなりき。ついで閣下訓示あり。「日本人は精神力を以て敵機械科学兵器にあたる。体当りの戦法、米人は唯日本兵の死を怖れず来るがこわしと。ガダルカナル・アッツ・小田准尉の例。和寇の意気。元寇にあたりての力。須くかくあれと」会食。十三・〇〇見送り。以上なり。之にて予等は四度其の御巡視に会う。之が最後ならんと、十分その意気を示したり。

訓話と身体検査。体重が五六・五になれる外同なり。柔道。随意運動がなか〱自由にならず、其の己性を発揮出来ず残念なり。九月の始に言われた通りやられんことを望むものなり。今日は雨にて陰鬱にして且つ寒くなりぬ。良好なり。

2007-11-08 作業報告 この日を編集

[ORJ] コノアバ

デザイン替えに伴う作業に時間をとられてしまった。tori氏へのチェック出しは明日以降。。。スミマセン>各位

[独言] 今月を振り返る

時間をかけたからといっていいものができるとは思わないが、次号はこれまでで最も時間が掛かっている。購読して下さる方のため−−−以前に比べれば10-2倍くらいになるかも知れない−−−でもあるし、編集部のためでもあるし、自分自身のためでもある。ゼニになるという現金な話ではなく自身の思いを具体化するために、だ。

何のためにORJを作っているのか、時おり自分自身に問うようにしている。作ることが目的になっていないか。惰性で作っていないか。手抜きをしていないか。その問いに間髪入れずNoが言えなければ嘘だ。もしそうでなければORJもネットもやめて引き蘢っていたほうが、なんぼか社会のためになるかも知れない。

とはいっても、意志の弱さというものがある。パソコンの前に一人座って作業ばかりしていると、それを補う気力がだんだんと衰えていくのが嫌というほどわかる。納得のいかないデザインを解決できないままにしたり、画像のフチに白い線が入っているのや文字面が揃っていないのを見て見ぬフリをしたり。誌面作りだけに限らず、情報集めにせよ、ORJの運営にせよ、やらなければならないことはいくつも頭にあるのに、なかなか取り掛かることができない。

「日本の廃道」を発行するためだけのORJにはしたくないと思う。「日本の廃道」以外の何かを始めなければならないと思う。けれども今の自分ができるのは、自分が最も効率的に力を注げるのは、次号を全うな形で世に出し購読してくださる方に届けることだ。今はそれを信じて全力を傾けている。いろんな意味で命を削って作っている。もちろん自分基準の全力であって相変わらずの完成度かも知れないし、それに満足することもないのだろうが、削って削って、削り切ってしまった時に何か残るのか、見てみたい。

そういう個人的な心情吐露は嫌われるのだろう。良いことなどこれっぽっちもない世の中だ。面白いこと、笑えること、スカッとすることのほうが求められているのは間違いないし、自分だってそう思う。けれどもなぜか、今日は書かずにはいられない。

2008-11-08 さて この日を編集

[独言] 玉砕してきます

嗚呼黎明は近付けり 嗚呼黎明は近付けり

立てよ我が友自由の子 帝陵山下の熱血地

侃諤の弁 地をはらい 哲人の声消えんとす

2011-11-08 この日を編集

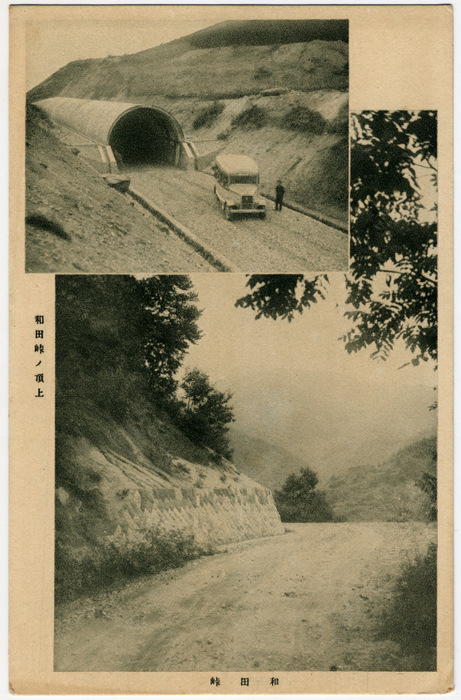

[絵葉書][隧] ? 長野県:和田峠

廃道36選に苦し紛れに突っ込んでおいた和田峠.トンネル脇の道跡?が道跡!である証拠の絵葉書をみつけた.つうても『本邦道路隧道集覧』の和田嶺隧道を見れば明々白々なのだけれど,そこにスノーシェッドがあった時期があったとは思わなかった.(絵葉書は北口と思われる.『本邦〜』を見ればわかるように隧道は胸壁つきで作られているので絵葉書の口≠隧道北口だ)

廃道36選に苦し紛れに突っ込んでおいた和田峠.トンネル脇の道跡?が道跡!である証拠の絵葉書をみつけた.つうても『本邦道路隧道集覧』の和田嶺隧道を見れば明々白々なのだけれど,そこにスノーシェッドがあった時期があったとは思わなかった.(絵葉書は北口と思われる.『本邦〜』を見ればわかるように隧道は胸壁つきで作られているので絵葉書の口≠隧道北口だ)

和田嶺隧道の開削は昭和8年(1933).熱心なクリスチャンであり土木技師でもあった青山士の監督による.完成した坑門構にはエスペラント語で「人類の願望のために」「人類愛の努力をもって」という意味の銘板が埋め込まれている.

和田嶺隧道の開削は昭和8年(1933).熱心なクリスチャンであり土木技師でもあった青山士の監督による.完成した坑門構にはエスペラント語で「人類の願望のために」「人類愛の努力をもって」という意味の銘板が埋め込まれている.

このへんね.2002年に旅した時はそうと知らずに抜けてしまって(&道跡を半分ほど辿って引き返して),撮った写真はこの一枚しかない.ネットで探してもこのプレートの写真が見つけられなかった.もしお持ちの方があったら教えてほしい.というかこの坑門工明らかに改修してるやろ.どう見ても昭和8年製とは思えない新しさだし,隧道銘板は右書きになってる.

このへんね.2002年に旅した時はそうと知らずに抜けてしまって(&道跡を半分ほど辿って引き返して),撮った写真はこの一枚しかない.ネットで探してもこのプレートの写真が見つけられなかった.もしお持ちの方があったら教えてほしい.というかこの坑門工明らかに改修してるやろ.どう見ても昭和8年製とは思えない新しさだし,隧道銘板は右書きになってる.

北側坑口は当時のままっぽい.

北側坑口は当時のままっぽい.

_ nagajis [WindowsのデフォルトのIMEだと「きごう」→ひたすら変換してくと出てきますね.もうちょっとスマートな方法があるかも知れません. Google日本語入力では上記の方法か「とうごう」で=≒≠が選..]

_ ocoze@三重 [だうもおおきに。WinのIMEのアホさは諦めておったのですが,今月初めグルグルのがあるのをたまたま知り,以降専らそれを使っております。「とうごう」で試したら3種出ました。ことえり懐かし。丸漢。シス..]

_ nagajis [おお,先輩ですね.私は漢字Talk7以降です. 部屋にはDECの5インチの外付けハードディスク(300MB)があります.石臼の如き作動音が素敵でしたが,フルピッチの50pin SCSIなので,接続..]

2012-11-08 この日を編集

[独言] D忘れた

それなりに面白い、よい夢だった気がする。ここのところ毎日そんな夢を見ている(いい悪いは別;見たことは覚えているが内容を覚えてないという意味で)。睡眠が浅い証拠である。昨晩朝4時半に仕掛けた目覚ましで起きる前もそうだった。悔しいぞ。

[独言] 多田駅で降りたらタダ

時系列無視。能勢電鉄の電車の中でそんな会話を聞いた。 開業以来もう何百万回も発せられたであろう言葉のはずで、本来ならスルーすべき出来事だったのだが、実はそういう発想を持ったことがなかったために新鮮に聞こえてしまったのが悔しい。多田のダイエーで何度も買い物したし、多田神社にも行ったし、吉牛を食ったりしたりもしたことがある。にもかかわらずそんな発想はなかった。毛の先ほども持ち合わせていなかった。

妙見口駅の乗り越し券売機になけなしの1000えんさつを入れたら詰まってしまった。駅員さんが何とかしてくれると思ったら、あそこは無人駅なのだった。インターホン越しに全てを処理してくれた。「真ん中の改札開けますので、外の券売機へ行ってください」「インターホンボタンを押してください」「おつりをお返しします」で券売機からおつりが出てきた。ホウホウ、そういうシステムだったか。

きっぷを無くすのと同じくらいの頻度で1000えん札を詰まらせる。財布が悪いのはわかっている。折り畳んででないと入りにくく、そうやって入れると端1cmがカールしてしまい、無理に入れるとそのカールが引っ掛かって出て来なくなる。尿意を催している時などにやってしまうと、機械を罵るよりもむしろ自分を叩きのめしたくなる。

[未消化] 言うだけ太郎

nagaisは言うだけ太郎であるということを23000文字くらいで書き立ててみたい気がしているが書いたところで反省にも誉め殺しにもならないことは自明なのでやめておく。そもそもその16文字で全部いい尽くせてるし。

言うだけ太郎であることを提示して、さてどうするか考えてないところも太郎らしい。あとさき考えてないなら言うな。とか言い出したら何にもできなくなっちまうがな・・・。まあ道化っぽさは出るだろう。プギャーAA略して笑えばよろしいのである。

[未消化] 情報価値の逓減

情報は古くなる。人は生まれ、知らない者が増えていく。情報はますます古くなる。

皆が忘れた頃、過去の情報を発掘してくる者がいる。さも新発見であるかの如くに報じられる。しかし情報は古いままだ。「新発見」された当初の状態を保つことが是なので。

ちょっと巷を賑わせてまた忘れられる。情報はさらに忘れられていく。

最新の情報しか価値がないのだろうか?

2014-11-08 この日を編集

[独言] ディスプレイお亡くなりになる

長年使ってきたLCDが天に召された。死亡時刻は11月8日午前2時20分ころ。版下の最後の最後のいいところで呻吟していたら、画面の下半分が暗くなり、あっと思う間もなく真っ暗に。入力を切り替えると一瞬映るのだが、1秒もしないうちに消えてしまう。この忙しい時に狙いすましたようにお亡くなりになられるとは、よほど恨みが募っていたようだ。許せよ。

iiyamaの17インチ液晶ディスプレイ。入力ポートが2つあって、ボタン一つで切り替えられる便利ものだった。一応ピボットになっていて縦画面も可能だったがそれで原稿書くのはブンピツギョー臭くてやらなかった。なんかぬめぬめしそうだし。MacとWindowsを行ったり来たりする自分には2ポートだけで充分だったのだ。ああ。悔やんでも仕方ない。モノはいずれ壊れる運命にある。それよか次どうするか考えねば。

症状からして下陰極管が切れたような貴ガス。こういう時のために実はジャンクの17インチがあったりするのだが、流用できるかどうかは確認していない。インバーターごと死んでいる可能性だってある。そうしてジャンクは押し入れの奥底か第二机の下の密度が高いごちゃごちゃの中だ。夜中の3時にごそごそするのもアレだし、いい加減寝ないとゆうれいに連れて行かれてしまうので今日は寝る。明日晩交換してみてダメだったらポンバシだ。

それにしても痛いな……収入が激減したこの期に及んで。それよか2系統繋がるやつってまだあるんだろうか。そうじゃなかったら面倒倍増だ。デュアルなんてゆー電気代食いもしたくないぞ。

以前使っていた14インチはどうしたっけ。あれも残してなかったっけか。それとも送りつけ処分てしまったんだっけ。でも今更800×600には戻れんよなぁ……。トホホホホ。

[読] 宮本常一『庶民の発見』(講談社学術文庫)

そういう悲劇が待ち構えていようとは露知らず、今すぐ読む暇もないことも知りつつ、とりあえず確保した一冊だった。すき家で腹ごしらえをしつつ数ページ読んで泣きそうになった。私も宮本氏のような心を持ちたい。

石工の話。大変な仕事で子供には継がせたくないが、自分は死ぬまでやるつもりでいる。しっかりした仕事を残すことに生きがいを感じている。美しくしっかり積まれた石垣を見ると同じような仕事をしなければと思い、そう思って成した仕事には自信が持てる。請負仕事だと正直身が入らないこともあるが、そんな石垣は雨が降るたびに壊れはしまいかとびくびくしてしまう。自分の得心のいった仕事はいくら雨が降っても大丈夫だという自信がある。安心がある、だったっけか。そういう安心をするために、良い仕事をしなければならないと思っている。

だはあ。

後々の自分のために良い仕事を残す。腕を誇るわけでも高い賃金を得るためでもなく、自分が納得したいがために一生懸命な仕事をする。それが仕事というものの真髄なんじゃないだろうか(と宮本氏も言っている)。原稿書きだって同じだろう。書き捨てるようなものをいくら書いたって意味がない。その上に次の一個を載せても揺らがないようにするために反吐を吐く思いで積んでおるのだ。眠い目をしばたかかせこすってつねってふげこらひいほう言いながら石をひとつ積んでおるのだ。そういう苦労に水を差す今回の故障ではあるのだが、落胆したり腹を立てたりする暇があったらもっと自信を持てるものを書け。わかったかハゲジス。

それぞれの分野には大家と呼べる人がいる。民俗学における柳田國男とか宮本常一とか。そういう人物になろうと思うのは、そりゃ結構なことだろうが、成就するかどうか。師と仰ぎ目標と設定した時点でそれを越えられなくなる気がする。他人の知識や経験を上回ってなお成果を積み重ねるなんて、どだい無理な話じゃん、と思う。そう感じてしまう時点で器が小さいとも思うけれども。

第一人者になるのは無理だから、せめて実践者になろう。良いと思うこと是と思うことをやり続けよう。その点に関してだけはまだ落第していない。「つもり」をつけずにそう言い切れる。ORJをやってきて唯一言えること。

追記:あと数ページというところまで読んだ。民俗学の視点や論点がうまいことまとめられていて、民俗学ちゃ何かを知りたい時にちょうどいい本だということに気づいた。オシラサマのその後(柳田翁とネフスキーの頑張ってた頃以降)が判ったりするし。

2017-11-08 この日を編集

[煉瓦展] 2日目

さらに好き放題を加速させ、会場で珈琲豆を挽き始めた。こういうのを傍若無人とか赤肉団上の一真人と云うのだろう(いや云わない)。そのくせ隣にボトルコーヒーもあるという謎。いったいチミは何がしたいのか。

今日は朝から雨だったので来られる方も少なかろうと思っていたのだが、豈図らんや遠方からこの展示のためにわざわざ来て下さった方が何人もおられ、時間をかけてじっくり御覧下さった方も多かった。勝手に出した案内葉書に応じて来て下さった方もあって、何とも有難いこと身のすくむことであり、少しでもお役に立てたとしたら煉瓦もきっと喜ぶことと思う。

元から興味を持って来て下った方もあれば、もちろん通りすがり的に見てくださる方も多くて、本展示の趣旨から言えばそちらのほうが「したり」であった。岡町住宅地にお住まいながら煉瓦溝のことを存じておられなかった方。建築関係で煉瓦建物の解体をしたことがあるという方。大淀の小学校の出身の方。三石におられて煙突群を鮮烈に覚えているという方。そういう方々に「足元には実はこんなものがあるんスよ」とお伝えしたくてこの会場でやっている。蒐集品を自慢するためにやっているのでは決してないのである。

興味深いことに、昨日今日と連続で「煉瓦を卒論のテーマにしている」という学生さんが来られた。どちらも考古学の研究室とか。それも特に埋蔵物が云々ではなくて構造物に使われている煉瓦を対象としているそうである。自分はてっきり発掘で出てきたものしか対象にならないと思っていたのだけれども、それはあまりに古い見識であったようだ(だってそうだろ、考古学ジャーナルとかで煉瓦取り上げられているだから)。「産業」を冠して考えずともよい---似て非なるものと考える必要がない、「産業」考古学が免罪符にはならない)時代になっていくのかも知れん。自分みたいな背骨のない素人が何をか言わんや、と言われるような分野に煉瓦研究が早くなっていただきたいものだ。

[煉瓦刻印] 市川橋梁の六と生石山砲台の六とタルイ

2つの拓を撮り比べてみた。刻印の底の形は確かに一致するんだけれども---一画目の点を点ではなくウ冠の一画目のように書く所とか、二画目のウロコの形とか、あれとかそれとか---、それを拓本で表現することができない。例のごとくフチがめくれてしまっているため表面が正確な字形を表していない。すごくもどかしい。こうなったらあの手を使うしかない。

同じ印が押されてるということは、同じ人が作った可能性が高く、それが姫路と由良とに離れ離れになって百数十年が経過した今また一緒になっている、ちうのはちょっとドラマチックじゃ中廊下。これで草津線の六が加わればもっと面白かろうがさすがにそこまでは持ち合わせていない。

あと、タルイの三つ鱗が意外と難しかった。面積が広いので均等に墨を乗せるのが難しい。無心になり過ぎて部分的に濃くなってしまったりしやすい。陽刻のところにだけ乗せようとしたがこれもごくわずかな凸のためはみ出してしまいやすい。これを完璧に仕上げることができて初めて拓本家を名乗れるんじゃないか。なってどうするかは別として。

[読] 満鉄調査部

三一新書だったか何だったかの、上下分冊ではない古い方の。名前だけは聞きかじって知っていたけれども実際に何をしてたかは全然知らなかった。鉄道設計でもしてたんかな、くらい。そうじゃなくて随分、というかほぼ100%、政治的な情報収集機関であったのだった。中国における土地売買の慣習法だとか農作物の生産量とかロシアの政治機構とか、大陸のあのあたりのありとあらゆる情報を収集し整理し内地に送る働きをしていた機関。その情報が満州事変だとか日中戦争だとかに利用された。当然ちゃ当然、外国と戦争するってんなら相手のことを知っていなければならない。そういう情報が昔から整理されて在ったわけではないし内地にいて収集するのは不可能だったろうし。

情報の重要性。収集するだけでなくそれを分類整理して初めて役に立つものになる。と後藤新平が熱心に言い出して出来た機関が大元にあって、改組再編がいろいろあって、関東軍とくっついてんのか離れてるんかよくわからなくなったり松岡洋右がトップに就いてた時期があったり、とかくまあ蒙を啓かされること多数な内容。自分にとって未知の情報がどかどか突っ込まれて整理がつかぬ。しかしちゃんと把握しておくとあの時代の構成柱が補強されそうな気がして、ぼつぼつと読んでいる。相変わらず知らないことが多いなあと思いつつ読んでいる。

2018-11-08 この日を編集

[煉瓦工場] 東京府統計書

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/806567/68

M20には主要工場概略が載っていた。良かった、これで大阪と同じことができる。 しかしこの調子で東日本全部やらなあかんちうことになったら泣きそうだな。ほどほどに出てきてほしい。

注目すべきところはそんなに多くない。北海道、東京、その隣接県。それ以外の石川富山長野山梨は出てくる前に掲載が終わるんじゃないだろうか。あ、あと静岡も地味に要注意。東海道線建設で天竜の辺りまで工場作ったらしいからな。

[独言] 静かになると

なぜか過去の悪行が思い出されて嫌になる。生来の不安、あ、この誤字は間違ってはないな、将来の不安が首をもたげてくる。だからといってどうすることもしないのは泰然自失とでもいうべき心境から。悔い改めたって過去は変わらんのよ。むしろそういうのを完全無視するくらいの座った肝がないと新たな展開なんて起こり得ないぞ。

[げ] かかない

故に今日は中弛みの日として何も書かない。かわりに工業羊羹T13〜16まで起こした。人名はずいぶん飛ばして略記したつもりだけれどもやっぱり進行は遅々だ。

山本煉瓦工場はT15を最後に消える。それでも2つの斎藤工場は頑なにがんばってる。関東平野の工場が徐々に消えていく一方で大連や台湾に資本金百万円クラスの大工場やら商会やら組やら公司やらがポコポコポと現れる。どれも大正8年前後の創業。大戦景気の投資ブームに乗っかって作られたもの。T11辺からの不況と震災とで内地関東の煉瓦工場が次々姿を消していく一方で植民地の煉瓦工場は威勢を保ち続けたようだ。これが昭和に入ってどう変化していくか見ものだ。

大阪ではM30年前後に工場ブームがあって、その頃設立された工場が淘汰の波に耐えて六大工場に成長した。他の府県でもM30頃に確変が起こっているが長続きした工場はわずかである。兵庫県は少し例外的。大正5,6,7,8頃にパンデミックが起こってそれが戦後まで存続した。その傾向はどちからといえば関東平野や外地と近いのかも知れない。大阪の工場が強かったのは東京に先んじて大規模化し得たからか。

2023-11-08 この日を編集

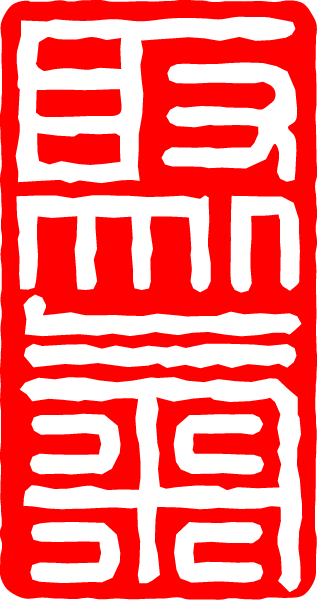

[独言] 堀田義次郎の三顆印

横山隧道「開衆正門」の関防印。二文字目は「風」で間違いないが、一文字目がよくわからない。戈と口は確かなのでこの二字で検索すると「戢」(武器を収める/やめる/あつめる)や「啔」(啓の異体字)がヒットする。啓風、だとすれば、新しい風を吹き込むような、爽やかな風のようなものを連想でき心地よい。ただ「戸」部を「多」のように書くかどうかは知らない。「咸」字の篆書体も結構近いが「咸風」だと意味がとりにくい。あるいは「威風」のつもりなのだろうか、そうだとするとちょっとおもしろくない。なので勝手に「啓風」だと思っている。堀田義次郎の篆書は篆書というより金文に近くて、かつオリジナルの書きようを追求していた節があって好きだ。角の欠けは元からの模様。扁額でもこの角を完全に削り落としている。落款印の欠けは雅趣だと石川九楊『一日一書』で学んだ。

横山隧道「開衆正門」の関防印。二文字目は「風」で間違いないが、一文字目がよくわからない。戈と口は確かなのでこの二字で検索すると「戢」(武器を収める/やめる/あつめる)や「啔」(啓の異体字)がヒットする。啓風、だとすれば、新しい風を吹き込むような、爽やかな風のようなものを連想でき心地よい。ただ「戸」部を「多」のように書くかどうかは知らない。「咸」字の篆書体も結構近いが「咸風」だと意味がとりにくい。あるいは「威風」のつもりなのだろうか、そうだとするとちょっとおもしろくない。なので勝手に「啓風」だと思っている。堀田義次郎の篆書は篆書というより金文に近くて、かつオリジナルの書きようを追求していた節があって好きだ。角の欠けは元からの模様。扁額でもこの角を完全に削り落としている。落款印の欠けは雅趣だと石川九楊『一日一書』で学んだ。

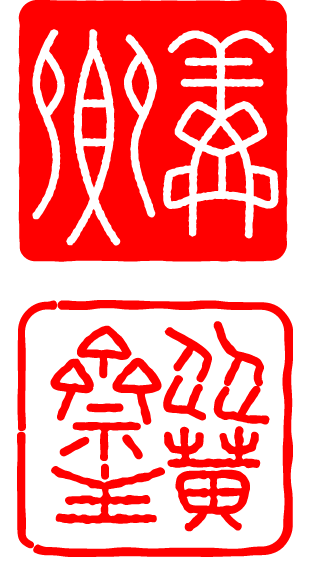

佐和山隧道「宮容妙門」の関防印。「取」+「灬」で「焣」、炒の字に通じる「いる/いためる」の意味。なので最初は焦りの気持ちとでもいうような意味か―――それを最初に押すことで逆に戒めとするような―――と思っていたが、「焣」=「聚」でもあるようで、気を集めるという意味の「聚気」であるらしい。風水にも聚気位というのがあって財が集まるところらしいが、それもなんかやらしいので採用しない。集中、集中。

佐和山隧道「宮容妙門」の関防印。「取」+「灬」で「焣」、炒の字に通じる「いる/いためる」の意味。なので最初は焦りの気持ちとでもいうような意味か―――それを最初に押すことで逆に戒めとするような―――と思っていたが、「焣」=「聚」でもあるようで、気を集めるという意味の「聚気」であるらしい。風水にも聚気位というのがあって財が集まるところらしいが、それもなんかやらしいので採用しない。集中、集中。

朱文白文。白文は義次郎だと締りがないからか「義卿」にしている。長い間悩んでいた朱文は「从黄斎主」であった。黄色に従うとはどういう意味か考えると興味が尽きない。今でこそ黄色は「危険」「注意」のイメージをまとっているけれども、大正中期でもそれは同じだったろうか。別のイメージがあったのか。

朱文白文。白文は義次郎だと締りがないからか「義卿」にしている。長い間悩んでいた朱文は「从黄斎主」であった。黄色に従うとはどういう意味か考えると興味が尽きない。今でこそ黄色は「危険」「注意」のイメージをまとっているけれども、大正中期でもそれは同じだったろうか。別のイメージがあったのか。

黄色=政友会だったのではないか、と超無根拠に想像している。政友会に従う為政者という自嘲。政友会の傀儡県政と陰口された彼だが横山や佐和山の推進は内務部長時代からの宿願でもあったわけだから、ただ単に政友会の犬的知事では無かったんじゃないかしらンと想像している。それもまた無根拠な想像だけれども。

賤ヶ岳の「周道如匡」を書いたときには朱文「字曰義卿」、白文「赤城」。起工時には滋賀県知事だったがこの書を書いた時点即ち竣工の頃には知事でなくなっていた。なので赤城のペンネームを使っている。大正七年刊『大正詩文 6(4)』にこの雅号で投稿した?漢詩が掲載されている。

_ 絹路 [自分は今、気がついた。財布には食費しかない。 月曜日まで本屋さんお預けorz]

_ nagajis [私もですorz 大人しく原稿書いてます・・・]