録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2014-01-23 [長年日記]

[独言] Re:正しくは随道(略

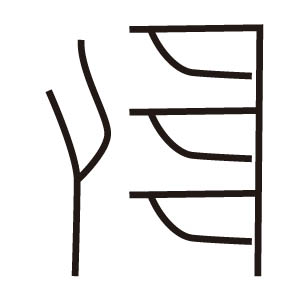

「隧」の解説が見つからなかったので「隊」を調べてみた。大修館書店『漢語林』改訂版によると「隊」の甲骨文字はこんなふうなのだそうだ。右辺は階段を表す部首。左は人を表しているが上下逆さま。階段から人が逆さまに落ちるさまを表す会意文字で「おちる」の意味を表しているという。今だと群れを意味する文字としか認識されていないけれども、抑は落ちるの意味を持っていたのだ>隊。とても意外だった。

「隧」の解説が見つからなかったので「隊」を調べてみた。大修館書店『漢語林』改訂版によると「隊」の甲骨文字はこんなふうなのだそうだ。右辺は階段を表す部首。左は人を表しているが上下逆さま。階段から人が逆さまに落ちるさまを表す会意文字で「おちる」の意味を表しているという。今だと群れを意味する文字としか認識されていないけれども、抑は落ちるの意味を持っていたのだ>隊。とても意外だった。

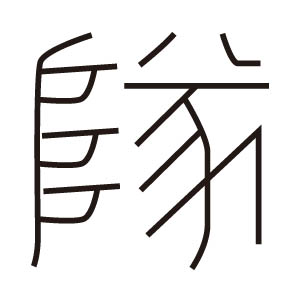

これが篆文の頃に形声文字となり、「阝(こざとへん)」と旁の「タイ」の組み合わせになった。「タイ」は音符であると同時に落ちるの意味をもつ。で、「タイ」の頭の二画は「八」のように書くのが一般的だったようだ。これが楷書体→活字体と継承されていくことになる。「隊」も「墜」も旧字体は右辺頭が「八」だ。

これが篆文の頃に形声文字となり、「阝(こざとへん)」と旁の「タイ」の組み合わせになった。「タイ」は音符であると同時に落ちるの意味をもつ。で、「タイ」の頭の二画は「八」のように書くのが一般的だったようだ。これが楷書体→活字体と継承されていくことになる。「隊」も「墜」も旧字体は右辺頭が「八」だ。

で、件の記事の話に戻る。昭和21年に当用漢字が定められ、同24年に国語審議会によって当用漢字字体表が答申された。この字体表のなかで「隊」は2点にされている。他にも「遂」「墜」などが当用漢字となり2点表記にされた。一方「隧」は当用漢字にならなかったから以前の表記のままで置かれた。そんな当用漢字にない文字だから「隧道」という言葉をやめようと「気流」欄投稿者は主張しているわけである。

『漢語林』によれば、「隊」には谷あいの細い道だとか「はかみち」の意味もあるという。だから「隊道」という表記もあり得た。抑も「隧道」でなければならなかったことはないらしく、「隊道」「墜道」のような表記を戦前の文献ではよく見かける。また「タイ」の頭を二点で書くことも多かった。右の写真は小南峠隧道(明治36年だったかに竣工)の銘石で、「タイ」の頭を二点で書いている。

天辻隧道(大正11年竣工)扁額のように二点でも八でもないものさえある。

旧鈴鹿隧道(大正12年竣工)に掲げられていた金文的篆書額by堀田知事。「鈴鹿遂道」と書かれている。『漢語林』の「遂」の項目には「ほそみち」「はかみち」の意が列挙されていないけれども、T8起工の佐和山隧道に「茂進遂道」の草書額を寄せているところから考えても、堀田はトンネルの意味でわざとこの文字を選んでいたのだろうと思う。

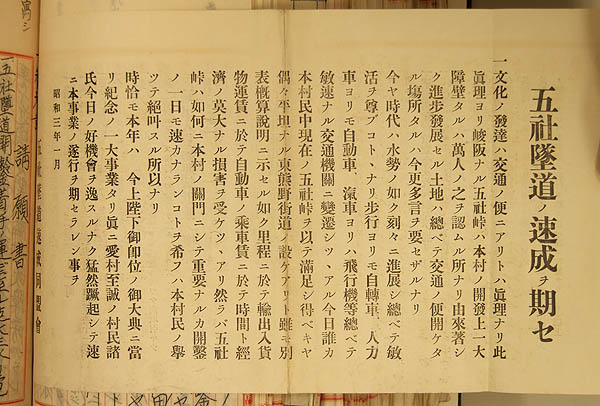

これは昭和3年に作成された五社隧道期成同盟のパンフレット。冒頭に大きく「五社墜道ノ速成ヲ期セ」と書かれている。トンネルを作りたがっている側が当のトンネルの字を間違うとは思われず、「墜道」でふつうに通用していたと見るべきだろう。

以上の表記を草を生やしつつpgrするのは容易いことだ。「随道」をあげつらって嗤うのもいい。けれども私は、その文字が選ばれた理由があるに違いないと思う。その文字を書いた人には意図があったのだろうと思う。そういうのを考えて、昔人の心に思いを馳せるほうが、私は好きだ。