録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2022-10-31 [長年日記]

[独言][煉瓦刻印] ○カナ、○英字をめぐる独言

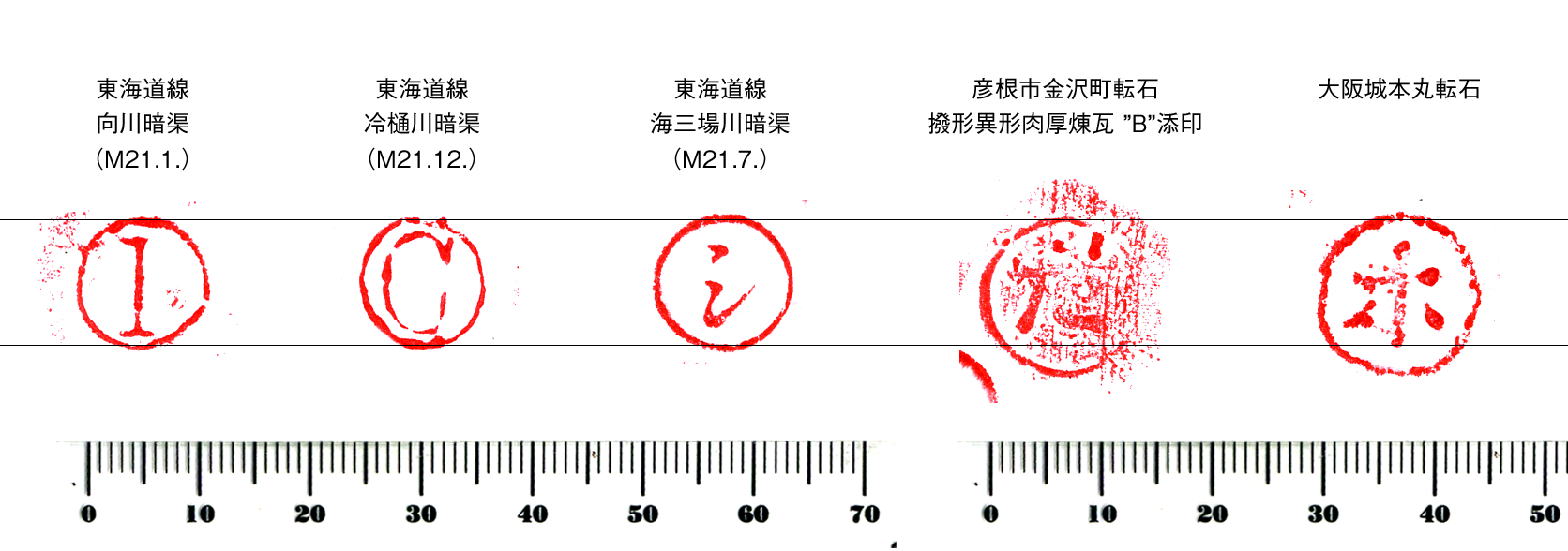

海サンバ川の○カナと一連の○英数字は同じ径。刻印の作りもすごく似ている。縁の○などはすごく鋭く尖った感じ。これと大阪城○ホは明らかにサイズが異なる。うえにエッジも鈍い。

シ・・・42文字目 メ・・・40文字目 キ・・・38文字目。イロハの最後の方。使い切って英字? 英字もB、C、D、F、Iとはじめのほうばかり見つかっておる。

○英字は特徴的な摩耗をしている。印中央から左右にかけて摩耗していて、これはまっすぐ押すのが難しいからだろう。小口面が体の正面に縦にある状態で小口に印を押すと印の上下を平行にすることは見ずに感覚的にできるが、それが右や左に傾いているかどうかまではわからない。やってみるといい。印を寝かしすぎたり立てたりする。その打刻の繰り返しで印の右左が先に摩耗する。

○ホと”B"添印とが同じ大きさなのは、5分というキリの良さによる普遍性もあるだろうが。その前に”B”添印が「た」くさいのが気になる。同じセットで検出したのは「タ」だった。「タ」か「た」という共通性は偶然かどうか。識別印なら他のがあっていいし(それが○ホであったりするかも知れないが)。

瀬田の田中煉瓦の存在。工場通覧ではさほど頻繁には出て来ないが工場主田中宇兵衛(卯兵衛)は京都煉瓦製造の社長であった。京都煉瓦製造はM28~31、それが廃業した頃大萱田中煉瓦を興している(@滋賀県統計書M32。その時にはM14~17創業といってる。これはもしや逢坂山トンネル工場と関係が?)。ふむ。宇治火薬製造所はM28頃だから○カナを京都煉瓦製造と推定してみてはどうか。その京都煉瓦製造が解散したあと大萱で製造を続け、それが○タ○たをなんとなーく使ってM33の瀬田川橋梁複線化に供給(草津-膳所間複線化はM33.6.7.)。その余りを自分はみているという可能性。初代はたぶん湖東組。その余りが前河原でビビビ。大阪京都間は堺の影響力大だし逢坂山越えが大変。料金もかかるんじゃねえか。

○カナを京都煉瓦製造と見れば大阪でめったに見ないのもわかる。宇治は当然近い。三高に煉瓦提供。京都煉瓦製造業組合。あと例の公文書。大阪城も陸軍関係と見れば。

見つけたものが多い上に、それぞれがあてはまるべき場所があって、なんかもうすごいことになってきた。残るは○英字・カナセットだがこいつはちょっと散ってる範囲が広すぎて困る。近江にgradA=0を求めれば半場川は中京工事の最東端でそこまでの線路はできている。直江津線も長浜陸揚げ敦賀へ送って船送でいい。もちろん中京のどこかでも構わないが、中京から湖東線の各現場に送るのは手間だ(湖東線ができあがってないから)。長浜から最寄りの港と考えられなくもないけれどだったら湖東組に任せりゃいいじゃん。結局のところこれも湖東組の所為にしてしまえたら非常にすっきりするのであるがしかし近江八幡市街では見なかったのだよ数年前の話だけれど。天竜川へ豊田町方面から向かってしまったことがつくづく悔やまれる悔やまれる。