2026|01|

録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

独言 |

archive.org |

bdb |

C60 |

D |

KINIAS |

NDL |

OFF-uploader |

ORJ |

pdb |

pdf |

ph |

ph. |

tdb |

ToDo |

ToRead |

Web |

web |

きたく |

げ |

なぞ |

ふむ |

アジ歴 |

キノコ |

コアダンプ |

テ |

ネタ |

ハチ |

バックナンバーCD |

メモ |

乞御教示 |

企画 |

偽補完 |

力尽きた |

南天 |

危機 |

原稿 |

古レール |

土木デジタルアーカイブス |

土木構造物 |

大日本窯業協会雑誌 |

奇妙なポテンシャル |

奈良近遺調 |

宣伝 |

帰宅 |

廃道とは |

廃道巡 |

廃道本 |

懐古 |

戦前特許 |

挾物 |

文芸 |

料理 |

新聞読 |

既出 |

未消化 |

標識 |

橋梁 |

毒 |

滋賀県道元標 |

煉瓦 |

煉瓦刻印 |

煉瓦展 |

煉瓦工場 |

物欲 |

独言 |

現代本邦築城史 |

産業遺産 |

由良要塞 |

発行 |

看板 |

石垣 |

社 |

竹筋 |

納得がいかない |

索道 |

絵葉書 |

読 |

資 |

資料 |

近世以前土木 |

近代デジタルライブラリー |

近代化遺産 |

近遺調 |

道路元標 |

道路考古学 |

道路遺産 |

都計 |

醤油 |

陸幼日記 |

隧 |

雑 |

鯖復旧 |

鳴門要塞

2025-01-18 [長年日記]

[煉瓦][独言][きたく] 第nのぱらいそ

木津川橋梁の下に井筒瓦礫があるという情報提供を受け速攻で押し掛けたnagajisを待ち受けていたものはぱらいそであった。すげーいろんなことがわかった。

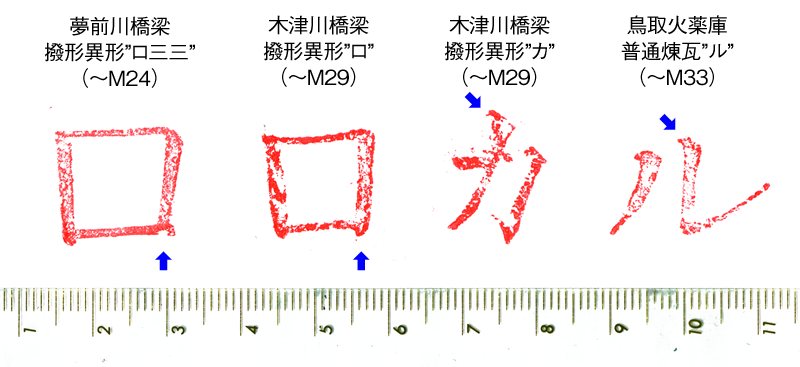

夢前川橋梁の時代には内部符丁印に漢数字を採用していた。それに加えて異形煉瓦の形状指示“イ”、“ロ”、“ハ”を使用。それがM29供用開始の木津川橋梁では形状指示印を廃してカナの内部符丁を使っている。これは深山第一砲台のカナ印から想像していた切り替え時期とも略一致する。

夢前川橋梁の“ロ”と木津川橋梁の“ロ”は確かに違うが、印の大きさや書体の感じはよく似ている。他に使われていたカナ印も似たところあり。鳥取火薬庫の“ル”と比較すると打ち込みの角張り方や払い方に同じフレーバーがある。

んで夢前川橋梁の“ロ”と木津川橋梁の“ロ”と同形状らしいのが面白い。なおかつ木津川橋梁には扇形一種と撥形一種しかない。形を保った瓦礫で層を確認したから多分間違いない。

この外側の扇形と内側の扇形が全く同じなんだ。

この外側の扇形と内側の扇形が全く同じなんだ。

この頃には三種を使わない軽便な築造方法が編み出されていてーーー該瓦礫の内部の目地はかなり雑であるーーー、それが気に食わなかった鉄道作業局がうちはちゃんと造るんだって宣言する意味でM29規格を布達したのではあるまいか。夢前川橋梁も案外扇一撥一形で作ってあったりしたのかも知れない。

とかいったことを様々気付かされた。次は右岸の瓦礫も見たいところだが、夢前川橋梁の残存井筒瓦礫、深山第一砲台の通路アーチのカナ印も確認しとかないといけない。一箇所で全部が知れない、あちこちの状況を組み合わせてようやく正解がわかるかんじだ。

[ツッコミを入れる]