録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1942-07-07 この日を編集

[陸幼日記]七月七日 火曜日 雨後曇

支那事変第五周年記念日なり。阿久津週番士官殿より之に対する長き話あり。作文は本校出身の諸先輩に対する書続文なりき。予は近衛歩兵第二連隊大隊長陸少佐小森政光殿宛なりき。音楽は修身に。体操の際は褌一貫にて三訓諸遊戯をなす。

夜は特にいそがし。

〔nagajis:https://www.heiwakinen.go.jp/wp-content/uploads/archive/library/roukunote/onketsu/11/O_11_357_1.pdf〕

1943-07-07 この日を編集

[陸幼日記]七月七日 水 雲

雨もはれ夏らしくなりたり。支那事変勃発六週年記念の日にして流石時の流れの早きに驚く。慥か小学四年生なりしことを覚ゆ。今朝非常呼集を期待したるも無くしてあてがはずれたり。午睡なく体操考査ありて前期の考査を全く終了したり。胸高鳴りて十分の技能を発揮し得ず。未だヽ実力養成の価値あり。明日の準備の教練あり。汗と土にて練られ真に千磨必死の訓練の苦労を察す。未だ未だ。 何事に於ても正しい人間は別の方面にて負くるも人間の価値としては絶対に他人にゆずらぬものあるを信ず。 良好。

〔欄外朱:然り正義が強し〕

2013-07-07 この日を編集

[煉瓦刻印] ★刻印

@堺市の空地.角丸の異形煉瓦に打刻された★印.★が正位置に見えるこの向きが作業時の向きであるはずで,凹み筋は手前についてる.

大阪煉瓦石だと推定しているが(推定)津守煉瓦ほど広範囲には分布していない模様.今のところ淀川以南でしか見つけられてない.

[煉瓦刻印] 大阪窯業+改

岡町住宅地に見られる大阪窯業のいちばんわかりやすいやつ.せっかく撮ったのに使うの忘れた.そして手成形である.

旧大阪府庁舎の増築部でも大阪窯業+改が見つかっているそうだ.しかも複数個見つかったそれの社印・副印・改の配置がみな同じという.ということはこの3個が一セットになった印母を使ってたということで、抑え板に刻印を作りつけていた山陽煉瓦と同じようなものを使っていたのだろうと思われる.

[煉瓦刻印] DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

京都市山科区の住宅街,だったはず.ベトナムドンナイ省の煉瓦・タイル製造会社のものだそうだ.遠く海を渡ってやってきた煉瓦だと思うとちょっと感慨深い.

2014-07-07 この日を編集

[げ] TRDB

七三峠に蹴りを入れる、もとい蹴りをつけるつもりだったのだが、いざ書いている段階になって推定の根拠が薄弱なことに気づいた。もうちょっと寝かすしかない。六甲オフで使った地図には片側破線と実線で描かれてるのな。だったら神戸実学園のあたりに車停めて行ったら約五丁山道になるんじゃないか。

かわりに里川隧道にする。見所ないなあ、濁った茶だなあと思って保留していたものだが、写真を見直してて気づくことがあったのと、「和歌山県の近代化遺産」が串本町史だけ引いてるのを知ってなんとか意味を突っ込めそうなカンジだ。

行ってみた、あった、で終わっていいならこんなに苦労はしない。無駄な制約だとは思うがそれがこの記事のレゾンデトオルだからのう。逆にそれを優先するなら紀和隧道でもよいわけだ。あるいはそんなつまらない、役に立たない理由に縋らなければ存続しないような記事なんてやめてしまうかだな。

[奇妙なポテンシャル] #301+γ

一瞥で「いいおっさん」と発想した。それとは全く似つかわしくない産婦人科の電話番号である。

この看板が線路際に建っていなくて、右手に油性ペンか何かが握られていたとしたら、小さいツを書き加えていたかも知れない。そんな軽犯罪を誘発するおそれのある危険な看板である。

[煉瓦刻印] 岸和田煉瓦は拓本を取りにくい

関西圏ではおなじみの岸和田煉瓦。シンプルな形なので拓を取りやすく思われるかも知れないが(そのまえに拓を取ろうと思われることがないか)結構むずかしい。いまだにうまく取れない。

西区の三津屋北で見かけたこの刻印なんかはくっきりしていて良さげに見える。しかし実際にやると妙に太ましいものになってしまうだろう。力任せに打刻しているので刻印の縁が開いている。底はくっきりしていても拓に乗るのは平のレベルの形状だからな。浅く優しく打刻したものじゃないと綺麗には出ない。

2018-07-07 この日を編集

[社] Gewerkschaft Deutscher Kaiser aka. DK

http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen0/firmadet259.shtml

すばらしい!ドイツにもこういうページがあるんだ。独語はチンゲンサイ、じゃねえチンプンカンプンなので機械翻訳頼り。

無論de.wikipedia.orgにもページが有る。

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewerkschaft_Deutscher_Kaiser

Gewerkschaft=労働組合。ドイツ皇帝労働組合、ってなんかかっこええなあ。でも元は炭鉱会社で、1885年にティッセンがKuxe(鉱山組合の株みたいなもん)を購入しティッセン傘下っぽくなって、1890年にBruckhausen製鋼所を併設(シーメンス平炉)、そして1897年頃には高炉も備えて銑鉄一貫工場に(といってもどうなんだろ、単一の工場としてではないんだと思う。エリアにおける製鉄コングロマリットとかいうやつのはず)。1919年には August-Thyssen-Hütte と Gewerkschaft Friedrich Thyssenに分割されて後者は1926年にヴェレニッテ・シュタルヴェルケ(米国製鉄所AG)へ。ヴェレニッテ・シュタルヴェルケ。このドイツ感ときたらもう、たまらん。何遍でも呟いてしまいたくなる。

てことはそうか、DKレールは1890〜1919までしか存在しないんか。

2020-07-07 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] また福知山線

原稿の最終段階になって気づいたことを確認するために。雨の中。

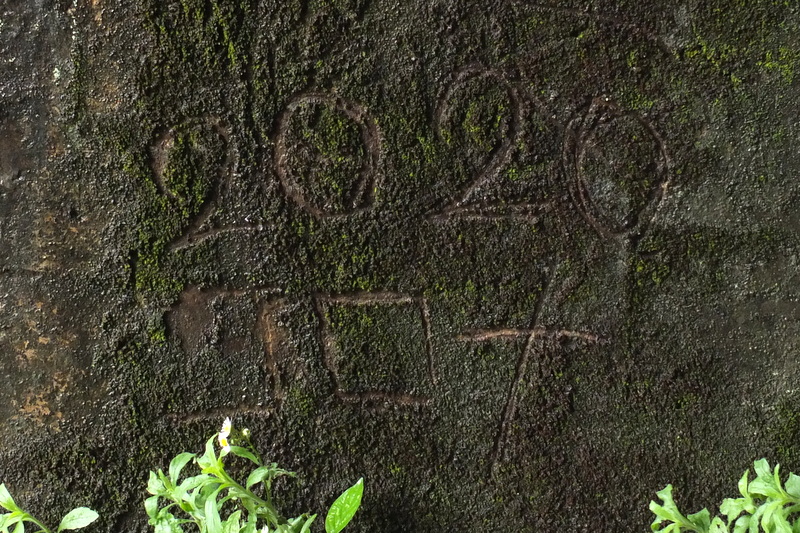

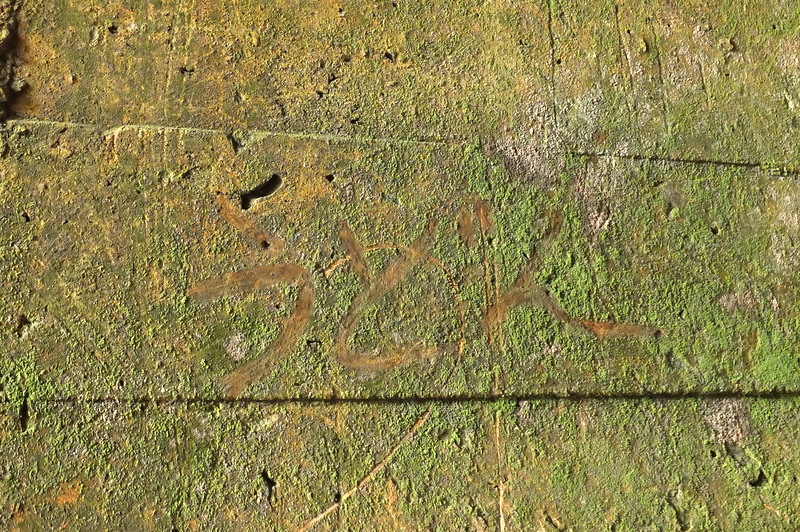

何度行っても行くたびに何かしらの発見があるのでうれしい。例えばこの路線にマリオが潜んでいるのを発見したりとか、

北山第一トンネルに落書きがいっぱいあることに気づいたりとか。

落書きを取り上げるのは主義に反するのだけれども、ある意味時事的なものであり2020年という災厄続きの年を後世に伝えるものになるかも知れないと思うので掲げてみる。にしても落書き者は何故これを落書こうと思ったのだろうか。世界を動揺させた大事件を記録したいという欲求がそうさせたのか。キリズシのトンネルみたように。しかし王政復古→トンネル作ったれというような飛躍精神のかけらもなく余りに直截的で頭を使っていないことが明らかな落書きである。

多少は共感しないでもないがしかしだからといって落書き行為を認めるつもりはない。落書き者は高倉岩から飛び降りてお亡くなりになるべきである。

最も謎なのがこれ。うなじにぼんのくぼと書いてあるような突き抜けた突飛感にポテンシャルを感じた。思いもよらない事象の発生、予想を裏切る展開に人は笑いの感情を惹起せられる---例えばびっくり箱が予定通りに動作しなかった時とか花火が尻すぼみに消えたりした時とかに---、と寺田先生が言っていた。そういう意味では正統な笑いであると言えるかも知れないが、私はむしろ奇妙なポテンシャルをこの三文字に見出した。笑いでも苦笑いでもアルカイックスマイルでもない頬の緩み、しかし眉間には皺が縒っているような。

だからといって落書きを容認したりはしない。落書き者は直ちに讃岐饂飩で首を吊って果てるべきである。

[独言][隧] 北山未成トンネル

行った甲斐があって妄想が確信になった。トンネルの正体見たり既定線。T11に北山第一が作られた時の失敗作ではなくて、阪鶴鉄道が作りかけたものであると考えたほうが辻褄が合う。その辻褄合わせに必要なピースを今度提供する。

[独言][煉瓦] 溝滝尾の壁

もう一つ確認したかったこと。溝滝尾トンネルの手前にある、路線唯一の煉瓦造の擁壁。この煉瓦の規格を確認したかった。溝滝尾や北山の煉瓦はアーチ部分にしか使われていないので寸法を測れない。この壁が唯一測れる位置にある。山陽形だった。これも非常に意味がある。

雨の中寸法を測っているうちに、この壁がフランス積みで積まれていることに気づいた。これもまた興味深い事実である。こんなどうでもい壁にフランス積みを採用しているというのはフランス積みが化粧積みだという通説に疑義を投げつける事実である。こんなところ飾っても仕方ないだろう。要はこの壁、煉瓦が余ったから使っといたというだけで、一種の笑い積みというべき手慰みであったのではないか。

やはり、インチメジャーはあったほうがいい。ミリで測ると67〜72mmの変動を魅せつけられて心許なくなるが、インチメジャーを当てれば2−3/4inchで規格化した煉瓦であること―――1/4インチ量子化されていることが一目瞭然でわかる。

何だったか……同じ面積の壁を作る時、フランス積みのほうがイギリス積みよりも煉瓦使用量が少ないという記述を読んだことがある。本当だろうか。壁の体積が一緒なら使用数も一緒なのではないか。

↑は焼過煉瓦による表積みの話であった。

[独言] アマビエよりも角大師のほうがいい

T/O。どこかジスオに通じるところがあり親近感すら感じられる。

[独言] Oh...

ニュースで「久大線」って書かれていたから「知らん間に格下げされとったんか」と焦った。そんなことはなかった。

この感情、この感覚が、やがてクレーマーへと発展していく種子なのだろうと思う。自制しなければならない。

うむ、参った。見慣れたマークなのだが煉瓦に押されていると理解不可能だ。逓信省マークは1887(明20)制定なので、どこかが社印として使ったものとは思えない。&……

うむ、参った。見慣れたマークなのだが煉瓦に押されていると理解不可能だ。逓信省マークは1887(明20)制定なので、どこかが社印として使ったものとは思えない。&……