録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2022-04-30 [長年日記]

[煉瓦] 函サンプル

要するに函の底が削れていればいいわけで、グラインダーと砥石で人為的に削ればいいわけだ。と思いついて実行した。

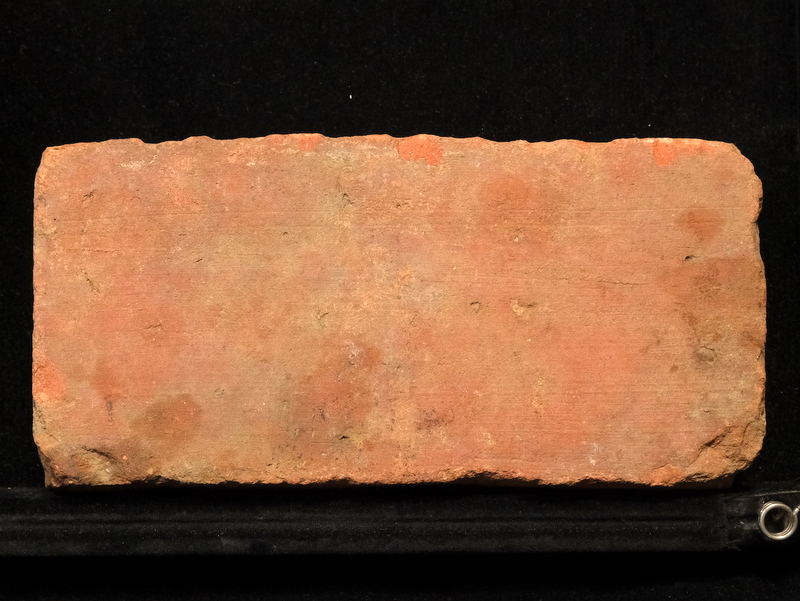

犠牲になってもらったのは某所で採取した古煉瓦。無刻印だが明治9年まで遡り得る古煉瓦である。角が少し欠けているが罅もなく叩けば金属音を発するような良質な製品。

2枚に卸すのはそれほど難しくない。鏨を当てる時に対辺交互にやることと、最初の一周は無理しないこと、凹凸の凹にも鏨を当てていくのがコツ。傷をつけるだけというつもりで軽く打っていって傷が一周した辺りから芯を打つ打撃を加えていく。鳥取火薬庫の床なんか全部こんなスライス煉瓦で葺いてたしな、焦らなければ損じることはないのだろうと思う。

函の底側(平表を研磨したもの)。反転なし。やはり中央に縦方向の流動がある。もう少し削っても良かったかも知れない。函の底の角がわかりづらい(うっすらと白斑が出ているが)。

割面。上写真の裏側。この辺りは函型がだいたいわかる。ここでは中央に水平方向の流動をしていて、かつ角へ向かう成分と函の角をなす成分が長手ごとに揃っている。

函の縁側(平裏を研磨)。平面は少なくとも2mmくらい削る必要があったが、平裏ははじめから少し白斑が露出していて、1mmほどしか削っていないと思う(どれだけ削ったかわかるようにしておけばよかったな…)

函の縁側(平裏を研磨)。平面は少なくとも2mmくらい削る必要があったが、平裏ははじめから少し白斑が露出していて、1mmほどしか削っていないと思う(どれだけ削ったかわかるようにしておけばよかったな…)

考えてみれば平表や長手小口に白斑が露出していないのは不思議なことである。放り込む粘土塊の中にはこれほど白い粘土(正確に言えば赤く発色しない粘土というべきか。もともと一様に白くて区別できない状態に違いない)が含まれているのに。火が直接当たる面なので赤く発色しやすいのではあるまい。平裏に露出している白斑は白斑のままなので。平裏に露出しているのはよくわかる。粘土を詰めて余った部分をコビキで削り取るので粘土塊の内部が露出することになる。また赤く発色する粘土を仕上げ用に別に取っておいて、それで函形を作った後に白斑成分を含む低級の粘土を放り込んだというわけでもあるまい。表層をほんの少し削れば白斑が現れるので、厚1mm以下の薄い函を作ってから放り込んだということになってしまう。さすがにそんな薄造りは無理だろう。

考えられるのは、型枠に粘土塊を放り込む前に赤く発色する粘土で包んでおいてから放り込んだのではあるまいかということ。水で捏ねた粘性のある粘土でなくてもいい。粘土を乾燥させ粉末状にしたものを用意しておいて、それを厚くまぶして放り込めばよい。その粉が粘土が型枠に張り付いてしまうことを防ぐことにもなる。その用途のために砂をまぶしたということはよく聞くところで、確かにそのような砂が付着した煉瓦もよく見るのだけど、本当にその機能を発揮するためにはかなり厚い砂の層が必要になるはずで、しかしそこまで砂まみれの煉瓦というのはお目にかからないのだった。

まぶす粘土粉は、赤く発色する粘土だけを選び出して作る必要はなく、込めに使う粘土をよく乾燥させ塊がなくなるまで舂くなり展くなりしてやればよかっただろう。本当なら全部の粘土をそうするべきなのだろうがそれでは余りに手間と時間がかかりすぎる---それくらい丁寧に混練したのが原口煉瓦製造所の製品だったり桂川橋梁の製品だったり川島煉瓦だったりするのだろう---。表面仕上げに使う程度の量だけ精撰粘土粉末を用意してやればいい。

函底を削る前の状態。ここに白斑の露出はない。

割面もグラインダーで削って平らにしてやってもいいのかも知れない。そうしたほうが割面の上下で異なる面を観察することができる(割っただけでは同じものの鏡像体ができるだけだからな)。