録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1942-07-25 この日を編集

[陸幼日記]七月二十五日 土曜日 晴

十三時より暑中稽古にさまたげなき間に於て自習室・寝台室移転あり。此度は十二寝室となる。

夕食後訓育班会ありて、前期の締めくゝり模範生徒殿との別れ、又愉快なる中に訓育班の団結及び和を計らんが目的なりき。十時消灯。

1943-07-25 この日を編集

[陸幼日記]七月二十五日 日 晴

〇五・〇〇起床し柔道へ行く。余りやりすぎ疲れ大部続き食欲不振。柔道は面白く誠に鍛え甲斐あるを感ず。退避訓練。個人訓育あり。文武両道たるべし。今度は大部悪い学科多し、乙・歴・化にして代・キ・図のみ可なり。然し我としては術科の方を十分までにのばし度し{就中武道。 読書三時間他は休養・午睡に用いたり。二〇・〇〇点呼遊泳の準備も着々たり。良好。

◎前期を振返っての反省

一、術科の進歩著し。特に七月に入りてより寸暇を惜しみて運動・柔道をなし、神経を鋭敏ならしめたり。

二、学科不振。学習の要領不可。授業中の仕方活動不充分なり。即ち其場にて覚ゆること。

三、毎日欠くることなく努めたり。

四、学科良好たらんには寸陰を惜しむべし。寸陰推しまば好きな運動出来ず。将来出来兼ねざる運動を今の中充分のばすべきなり。学科も然しながら忽にすべからず、之も亦常に心掛くべし。

五、愉快なる道に入りつゝあるも人間軽薄になるべからず。唯是をのみ怖る。

2011-07-25 この日を編集

[独言] 知らんかった!

ミミズを2つに切ったら2匹になって生きるんだそうだ!@こどもかがくでんわそうだん。プラナリア並に再生する能力があって、中が乾燥しないように措置すれば再生するらしい。

[奇妙なポテンシャル] #242

なげけとて つきやはものを おもわする

かこちがおなる わがなみだかな

西行法師の歌である。「月前の恋」という題を与えられて詠んだもの。恋の悩みを抱えている私には月が嘆けと言っているように見え、恨めしく、涙が出るものだなあというような意味である。

この歌を聞くたび、必ず

かこちが

で切ってしまう。カコチって誰やねんとか思ってしまう。おれの涙で抜くな、とさえ思ってしまう。すまぬ西行法師。

[独言] むう

素敵なものを頂いた。嫌らしく小出しに見て楽しんでいる。つうか原稿書け。承後を完成させろ。茶は急須で飲むな。湯のみあるだろ。

峠の独白が浮いていて、ゲロるという以上の意味がないような気がしてきた。ここからさらに追加するとゲロ塗れになってしまう。どうしたものか。直前の写真に関する部分は削除しちゃっていいんじゃまいか。もしくは口を塞いでおくかだ。

2013-07-25 この日を編集

[煉瓦工場] 大阪煉化石@西成郡川南村炭屋新田(大正区千島2丁目、小林1・2丁目)

★刻印の出処では?と推測している明治大阪煉化石@炭屋新田。史料上では明治20年に創業し明治30年頃まで存在していたことになっている。

創業時の役員の一人・岡島嘉平次は、江戸時代の末期にこの辺りに新田を築いた岡島嘉平次であるのかも知れない。といっても岡島家の当主が代々この名前を継承していたようなので、何代目かの岡島嘉平次が煉瓦製造業を始めたということなのだろう。しかしその何代目かがはっきりさせられなかったので廃毒では省略した。いずれにせよ地元資本による起業であったことは確かだ。

炭屋新田の現在。千島公園の南方から南方を向いて撮影。この辺り一帯がそのはず……と思って歩きまわってみたけれども、H.J.△B.C.のような僥倖には恵まれなかった。手成形煉瓦すら見つからなかった。予想はしていたが、そう予想するのと予想が的中するのとではオクラとピーマンくらいの違いがある。

こういう状況(無刻印だったと推定することもできない)は困る。下手に推測してもその証明が不可能なわけで、邪馬台国は韓国だった説なみに扱いが困るものになるだろう。混乱の種を蒔くだけで終わってしまうかも知れない。そんな確固とした根拠があるわけでもないしなぁ。

そもそも★刻印と推定津守の六僚星の分布状況は一致していない。六僚星は大阪市を中心に淀川の北、泉南、果ては和歌山県九度山駅まで広がっている。似たような位置にあった大阪煉化石が★刻印を使っていたなら、六僚星ほど広くはないにしても、せめて淀川を越えていてもおかしくないはず。しかし現段階では淀川以北で見つけられていない。自分が歩いたエリアが限られているのもあるんだろうけど……。

写真は以前に掲げたことがあるかも。堺市柳之町西の廃屋前の転石。用途不明の異形煉瓦で、通常の2/3くらいの大きさ、かつ平-長手の稜線に凹みがある(同じ凹みが裏側にある)。

永代町では★刻印入りの角丸の異形煉瓦を見たことがあるし、その向かいの側溝にずらっと並んでいたし、綾之町で建物基礎に★刻印煉瓦ばかり使われているのを見たこともある。他にはkousenさんが和泉市の旧府神社で見つけてはるし、柏原駅のそばにあるという極秘情報も頂いている。現状ではむしろ、大阪市の南半分から府下南方にかけて分布している印象。なのでむしろ、堺の煉瓦工場の刻印・・・旭商社とかの刻印である可能性のほうが高いのかも知れない。柳之町西といったらずばり旭商社の所在地だし、その2つ北のブロックが綾之町だしなぁ。

写真は以前に掲げたことがあるかも。堺市柳之町西の廃屋前の転石。用途不明の異形煉瓦で、通常の2/3くらいの大きさ、かつ平-長手の稜線に凹みがある(同じ凹みが裏側にある)。

永代町では★刻印入りの角丸の異形煉瓦を見たことがあるし、その向かいの側溝にずらっと並んでいたし、綾之町で建物基礎に★刻印煉瓦ばかり使われているのを見たこともある。他にはkousenさんが和泉市の旧府神社で見つけてはるし、柏原駅のそばにあるという極秘情報も頂いている。現状ではむしろ、大阪市の南半分から府下南方にかけて分布している印象。なのでむしろ、堺の煉瓦工場の刻印・・・旭商社とかの刻印である可能性のほうが高いのかも知れない。柳之町西といったらずばり旭商社の所在地だし、その2つ北のブロックが綾之町だしなぁ。

大阪煉瓦石の工場はもっと北の方だったかも知れない。落合の辺りという記述がどこかにあったことを今頃思い出した。勘助島で二つに分かれた木津川の合流する辺り(三軒家川と七瀬川の出合)だ。その場所はいま打ち放しゴルフ場+住宅街+大正湯+王将になっている。工場地帯でないのならまだ何か見つかる可能性は残っているか。

[雑] 小林温泉

大正区小林のなかを歩いていて銭湯に遭遇した。裏手や脇に薪にするものと思われる古材が山積みになっていた。いまどき薪の銭湯なんて珍しいんじゃね? と思ったのだけれども、府下にはそれなりの数あるのだそうだ。Oh,エコロジー。

大正区小林のなかを歩いていて銭湯に遭遇した。裏手や脇に薪にするものと思われる古材が山積みになっていた。いまどき薪の銭湯なんて珍しいんじゃね? と思ったのだけれども、府下にはそれなりの数あるのだそうだ。Oh,エコロジー。

建物を建てるのに使った木材が、最後は燃料になって消費される。灰も以前は田畑の肥料に使われていただろう。重油じゃ資源をターミネートするばかりだから、なんかもったいないな。

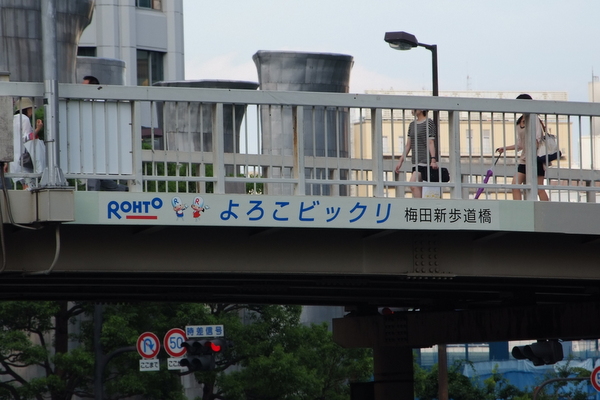

[橋梁] ROHTOよろこビックリ梅田新歩道橋

大阪梅田、阪急と阪神とJRを結んでいる歩道橋。松下幸之助の寄付で1973年11月に完成した。大阪一の目抜き通りにかかる大阪一の歩道橋である(誇らしくてそう言っているわけではない。客観的に見てそう思うだけだ。交通量とか所在地とか便利さとか。あとCD#1路上販売した恩もあるし)。

昨年だったか一昨年だったか、財政難の大阪市が「歩道橋ネーミングライツ制度」なるものを思いつき、募集した。要するに福岡ヤホードームの「ヤホー」みたいなのを歩道橋につける権利を売ろうとしたのだ。しかし告知が不十分だったのか、それとも効果薄と判断されたのか、入札があったのはたった一件で、それがこの歩道橋だった。落札したのは鳩がドバーでおなじみのロート製薬。そうして同社のキャッチフレーズである「よろこビックリ」を橋の名前につけた。自社名だけにしなかったところが面白い(確か会社も「それじゃ面白くないから」みたいなことを言ってた気がする)。ライツ料は年間610万円だそうだ。

橋名表示のアップ。名前はともかく・・・(そりゃ権利者が好きにつけるべきものだからな)、せっかくやるんだったらもうちょっとしっかりした作りにしてあげればいいのに、と思った。鋳鉄銘板とは言わない。せめて立体看板とか電飾とかにして、もっと目立つようにしてあげたほうがいいんじゃないだろーか。これじゃまるで横断幕だ。誰も気がつかないだろう。

橋名表示のアップ。名前はともかく・・・(そりゃ権利者が好きにつけるべきものだからな)、せっかくやるんだったらもうちょっとしっかりした作りにしてあげればいいのに、と思った。鋳鉄銘板とは言わない。せめて立体看板とか電飾とかにして、もっと目立つようにしてあげたほうがいいんじゃないだろーか。これじゃまるで横断幕だ。誰も気がつかないだろう。

ちなみに本来の橋梁銘板は最北方の面のJR大阪駅方に貼ってある。歩道橋指針(1965)なんてあるんだ。

ちなみに本来の橋梁銘板は最北方の面のJR大阪駅方に貼ってある。歩道橋指針(1965)なんてあるんだ。

歩道橋のネーミングライツという発想は面白いと思うし、対象はたくさんあるんだから、どんどんやってほしいと思う。勝手宣伝のつもりで書いてみる。

まかり間違ってもORJが購入したりすることはない(できるわけがない)。「日本の廃道歩道橋」とか誰が喜んで渡るものか/潜るものか。いやそこは別のフレーズにすりゃいいのか。ORJでんがなまんがな歩道橋、とか結構ゴロが良くないか、ベタでわかりやすいし。

せっかくなら宣伝になるようなのがいいな。「ORJは毎月15日発行1号400円!歩道橋」とか。んでその歩道橋で事故があったりして浮き目立ちすることになるわけだ。花火大会の日に将棋倒しが発生したりしたら後々まで汚名を残すことになる……。あんまり良くないな。

[雑] 大阪の交通科学博物館、2014年4月6日に閉館…京都の新鉄道博物館に移行

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130724-00000047-rps-bus_all

以前から決まってたことだっけか。車両はともかく所蔵資料は生かしてやってほしい。南和鉄道社史とか国立国会図書館にもないんだから。貨物時刻表のバックナンバーとか。自分はもういいけど。

閉館後の敷地はどうなるんだろう。車両を展示するために相当厚い基礎を敷いてあると、以前KINIASの研究発表会で使った時に聞かされた覚えがある。再利用できるものなのかしらん。

[なぞ] 公衆電話の日

大正区でこんな看板を見かけた。毎月15日は公衆電話の日だという。公衆電話がめっきり少なくなった昨今でも公衆電話の日は残ってるんだろか……という素朴な疑問から検索してみたところ、公衆電話の日は9月11日なのだという答えが返ってきた。ええええー。

大正区でこんな看板を見かけた。毎月15日は公衆電話の日だという。公衆電話がめっきり少なくなった昨今でも公衆電話の日は残ってるんだろか……という素朴な疑問から検索してみたところ、公衆電話の日は9月11日なのだという答えが返ってきた。ええええー。

明治33年9月11日、新橋駅-上野駅前間に日本初の自動公衆電話が設置されたことに因むという。そんな雑学を解説するサイトはネズミ講的に存在する。しかし誰がいつこの日を公衆電話の日と定めたのか教えてくれはしない。困ったインターネッツである。

この看板の提唱者?提携者?である日本公衆電話会はいまでも存在している様子。「会について」のページに昭和47年8月15日設立とあった。なるほど、だから15日が公衆電話の日なのか!

どんな協会? 定款があったので覗いてみる。

(目 的) 第3条 この法人は、地域社会における安全と安心に関する情報提供活動および 啓発活動、並びに地域環境整備などの諸活動を推進することにより、地域社会の 安全と安心の向上と健全な地域社会生活の充実に寄与することを目的とする。 (公益目的事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、日本全国において次の事業を 行う。 (1)「清潔・快適・便利な」公衆電話を基本とした利便向上に向けた事業 (2)「安全で安心できる地域社会」の実現に向けた事業 (3)社会生活に有用な情報を提供するための調査研究に関する事業 (4)地域活動、ボランティア活動その他の社会貢献に向けた事業 (5)その他、公益目的を達成するに必要な事業 (その他の事業) 第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて日本 全国において次の事業を行う。 (1)公衆電話受託者の啓発に関する事業 (2)会員の福利厚生及び相互共済に関する事業 (3)その他、前号に定める事業に関連する事業

べ、別に公衆電話の普及をするとかじゃあないのね。その役目はもう終わったってことかしらん。上記だけ読むと正体不明なボランティア組織だ。

ちなみに件の看板の附近に公衆電話はなかった。

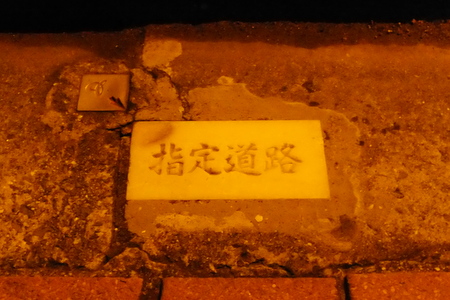

[独言] 指定道路

しつこいのとはやいのはきらわれるよ、と先輩が言っていた気がする。以前大正区に行った時も指定道路の写真を撮っていたのを今さら気づいた。なるほどそういう繋がりか、と自分の中だけで通っている脈絡がある。

しつこいのとはやいのはきらわれるよ、と先輩が言っていた気がする。以前大正区に行った時も指定道路の写真を撮っていたのを今さら気づいた。なるほどそういう繋がりか、と自分の中だけで通っている脈絡がある。

[標識] 大きな大きなFANTA

毎月25日は写真供養の日であると今決めた。吉野町宮滝の商店前に貼ってあった看板。適当なカテがないので標識とする。ああいかにも頭悪そうな文章構成万歳。

この頃の瓶ファンタはリアルタイムで馴染みがあるのだけれども「大きな大きな」なんていうキャッチフレーズだったっけ?と思わないでもなかった。並んでいる2本の瓶のイラストを見て、右のファンタは確かに大きいなあ、などとも思った。たったそれだけの接点を記録するために撮った写真である。

[土木構造物] 大阪砲兵工廠荷揚門

わざわざ新カテ作ってまでして掲げるべきものではないかも知らんが、適当なカテがなかった。

今年四月に貞徳舎のあたりをうろついた時の写真。 堀に囲まれた大阪城の北面にこんな石アーチの門があるのを発見した。帰ってネットで調べると、大阪砲兵工廠時代の荷揚場で、明治4年に作られたことになっているのだそうだ。

確かにアーチの天井に滑車がついている。昔はもう少し水かさがあって、この真下まで船が入れて、そこから滑車経由で荷を揚げていたのだろう。向こう側がぐさぐさになっているのも、当時はもうちょっと整地されてたはずだ。

もしホントに明治4年に作られたものだとしたら、技術史的に面白いものなんじゃないかと思った。このアーチはたぶん西洋技術で積んである。盾状迫石に切石の胸壁で、両者一体で緻密な組石造をなしている。石橋のアーチは基本的に迫石と胸壁が独立の構造だ。そうじゃない西洋風のアーチが明治4年にはもう作られていて、今でも現存しているわけだから。

もうちょっと時代が下って、明治10年代以降の築だったとしたら、ふつうに納得するんだけどなあ。

_ kousen [いつも詳しい資料と解説、楽しみ拝見させていただいてますm(__)m 良いお写真ですね!この石門の上下の川岸は私も一度行きましたが少ないですが幾つかの遺構が確認できました。煉瓦も少し有ったと思います..]

_ おろろん [ なんでも樹で焚くのと重油で焚くのとではお湯の肌触りが違うらしく、重油焚きだと棘棘しくなるらしいと藤森照信さんが建築探偵で書いておられました。 ネーミングライツですがせっかくの関西センスを行政..]

_ nagajis [荷揚げ場は対岸から眺めただけで過ぎてしまいました・・・近くに煉瓦があるというのも存じ上げず。今度ぜひ行ってみます! 重油と薪の違い・・・温泉とガス湯沸かし器の湯の違いみたいなものでしょうか。たま..]

2014-07-25 この日を編集

[煉瓦刻印] 東亜煉瓦@野田2丁目

2回目に野田に行った時に見つけたもの。広島県の東亜煉瓦の煉瓦刻印。野田の卸売市場の西側にある住宅街でもまとまった数見たことがある。津守煉瓦のそばでも転石を見た。大阪の煉瓦が落ち目になっていく頃(あるいは化粧煉瓦とかテラコッタとかプレキャストコンクリートとかに移行しつつある頃)それに変わって煉瓦需要を満たしていたのは瀬戸内圏の他の煉瓦工場だったのだろう。

[げ] かく

なるほどこういう時にこの企画でゲロっとけばいいのかと得心することしばし。

2017-07-25 この日を編集

[独言] かいい

かいいとものをかくきがおこらない。しつれい。かけば障るしかかなければ障るしとかくこの世はいきづらい。

昨日より抗ヒスタミン剤を投与され痒みは和らいだが朽ちた椿の花びらのような発疹はまだつづいている。しかしこのカタチの発疹になると終わりはちかいはずだ。

[煉瓦][煉瓦工場][資] 鹿峰社、和歌山煉化石、その他

和歌山県の統計書にあたっていないことに気づき古いのをめくってみたら明治21年から24年頃まで和歌山市街に和歌山煉化製造所なるものが存在していたことを知った。2つのことにつながっていく。一つは池田隧道の煉瓦が「和歌山から職人を招いて」焼いたということに。池田隧道はM19なのでそれ以前から和歌山に煉瓦製造者がいたはず、あるいは爾後煉瓦製造が行なわれていてもおかしくなかったのだが、工場通覧商工銘鑑から確認することができなかった。もう一つは由良要塞の建設に。M21-24というと工事が始まって生石山の初期砲台ができたころ。そして菱Wの存在。

同様に、奈良県のも見てないなと思い出して当たってみると、こちらにも鹿峰社という工場を発見した。しかも三条通の喫近に。M21-25という操業年も示唆的。大阪鉄道が関西本線奈良~天王寺間を建設した時期に一致する。そして奈良駅の初代転車台、亀の瀬隧道、芝山隧道に特異的な煉瓦刻印「アルファベット」が見つかっている。M28に開通?した高田方面の線には堺煉瓦カナ入りが見つかっていて、それは亀の瀬辺りが完成しないことには持ち込めなかった(峠越えでない限りは)。しかしそうすると桜ノ宮の干潟や大坂城本丸でアルファベット刻印煉瓦が採取されていることに矛盾する。こいつらはどう考えても大阪鉄道の大阪東縁の線ができた頃=M28の話になる。なので鹿峰社の詳細を知らねばと思い奈良県立図書情報館にレファレンスをしたが返事はない。

東雲新聞の明治21年代を読み始めて宮崎商会から成った堺煉化石会社(以下堺煉化石)の営業成績広告等をみつける。明治21年3月頃に何度か収支広告が載っていて、それに加えて本社?を大阪市西区堀江橋だったかに移すという広告もあった。それ以外には関西煉化石が舞子に移った記事と高崎砲台の災害復旧に和歌山から職人を招く云々の話。東雲新聞を完読すればいろいろわかる気がする。あと読むべきは大阪日日ではなく大阪日報<毎索。

宮崎商会→堺煉化石の後続会社を同じ社章を掲げていた三栄社と見ていたのだが、M21に収支広告があるということはこの頃まだ堺に在ったということであり、そのルートは消去せざるを得ない。かわりに浮上してきたのが堺附洲煉瓦。堺附洲のM28頃の取締役代表野田吉兵衛が日本煉瓦代表取締役→後に社長、そして明治45年頃日本煉瓦の取締役宮崎弥三郎→大正6年より社長、この宮崎弥三郎が昭和7年頃も宮崎商会を経営(http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10086961&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA)。宮崎家はもともと江戸時代から鋳物製造・鉱物業を営む旧家。昭和の代の弥三郎は先代の弥三郎から名を継いだ。明治5年生まれ、M39家督継承。この昭和の宮崎商会と堺煉化石の前身の宮崎商会が同じで(宮崎商会が煉瓦を取り扱っていて煉瓦製造部だけ独立したのが堺煉化石)、それが堺附洲煉瓦となり日本煉瓦となったという流れが成立しないでもない。

しかし堺附洲煉瓦と日本煉瓦の渡し船たる野田吉兵衛が逆にあやうくなってきた。野田吉兵衛は当時関西地方に軸を置いて活躍した実業家で30近い会社の役員になっているような人物であった(鈴木恒夫、小早川洋一「明治期におけるネットワーク型企業家グループの研究」(『学習院大学 経済論集』第43巻第2号(2006年7月))。だから野田が代表取締役だからといって堺附洲煉瓦から日本煉瓦と移転改名した証拠にはならない。単に堺附洲煉瓦解散→新しく興った日本煉瓦に乗り換えただけ、と取れなくもないからだ。堺附洲煉瓦の役員と日本煉瓦の初期の役員の間にはほとんど関連が見えない。因む、野田吉兵衛は大阪鉄道の役員であり関西鉄道の株主であり河陽鉄道の専務取締役であり第三十四国立銀行、大阪電灯、天満紡績、大東セメント、日本綿花会社、大阪土木会社、大阪石油、大阪時計製造、日本貯蓄銀行、日本製陶、東華紡績、大阪再綿会社、明治炭鉱、日本煉瓦会社等の設立に関わっている。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777608/117

そんなだから、社長とか取締役が誰かということに拘泥すると無駄足になるかも知れない。実業家にとっては別に煉瓦会社でなくても良かっただろうとは思うけれども、煉瓦会社を有していると他の会社の工場の建設とか線路敷設とかに便だったろうとは思う。試みに明治半ばの工場の工場主の名で検索すると

和田半兵衛(関西煉化石)大阪鉄道常議員・株主、爾後どっかの紡績会社(『日本煉瓦史』)

太田貞雄(堺煉瓦)浪速紡績頭取、南海鉄道株主

磯野良吉(大阪窯業)大阪窯業大阪舎密梅津製紙各社長にして浪速紡績監査役、井笠鉄道取締役たる外に伊豆縄地金山福井竹田銅山、日立諏訪銅山等諸鉱山を有し又曾て大阪株式取引所及堂島米穀取引所重役たりし事あり(from 神戸大学新聞記事アーカイブ)

金納源十郎(岸和田煉瓦)関西鉄道株主

浮田桂造(日本煉瓦監査役)大阪鉄道役員(解散時)

てなもんで別にその会社だけを有していたわけではなく要するに煉瓦工場も投機対象みたいなものでしかなかった。鉄道会社が多いのは気のせい。それを中心に見ているだけだから。

(今城光英「私設鉄道経営者・技術者一覧」(『経営論集』2, 2001年8月)

ここで和田半兵衛と関西鉄道のつながりがあったら面白かろうが第三回・第四回の株主表には出てこない。そのくせ岸和田煉瓦の金納とか堺附洲の野田吉兵衛とか出資があんのよな。鹿峰社の関係者として唯一判明している平松甚平も大阪鉄道との関わりを見つけられていない。平松はM10頃下三条町の副区長で鹿峰社も下三条町(角振新屋町)にあった。

勢陽組関連は鈴鹿市のみ返事を頂く。空振り。市史はチェックしているが勢陽組の勢の字も出てこなかった。四日市の発信社は耐火煉瓦を製造していたらしい(「四日市史」だったっけ。発信社所在の地方村史)。「汐留遺跡IV」は原文にあたることができて要するに用途不明建設年不明の土穴のひとつが煉瓦捨場のごとくになっていてその中に紛れていたのが発掘されたのだった。一応新橋駅の構内であることは確かだが最初期の遺構ではない。明治19年以降のもの。汐留遺跡からは愛知三重の煉瓦工場の赤煉瓦も見つかっている。西はそれが限りなようである(除く耐火煉瓦)。

2018-07-25 この日を編集

[独言] この暑さが2週間先まで続くとか

軽く絶望した。茹で上がりそうだ。

[独言] 和歌山の煉瓦

不明刻印2件のアタリがついたということは残る一個の変形*が南条工場ということになるのだが、それでいいのか? そもそも純正*の見当がついてねえ。

いやいや・・・和歌山では他にも漢数字ぽいやつとか(棒二本かも知れん)もあったのだな。川口製造所だって社章は判明しておるのだ。後回しになりがちな地域だからいろいろ後手に回っている。川口だって湯浅に行けばフツーに見られるものなのかも知れん。考えてみれば和歌山県下の工場のヒット率は高いのだよ。

Yさんが「日」を入手されたのはどの駅だったか…。それによって「日」=深日煉瓦説の確度があがるか下がるかするんだけどなぁ。旧深日駅を徹底調査するのは大変だしザックリざくざくして×印を見つけちゃったし。あそこじゃなかったんだろうか。

2020-07-25 この日を編集

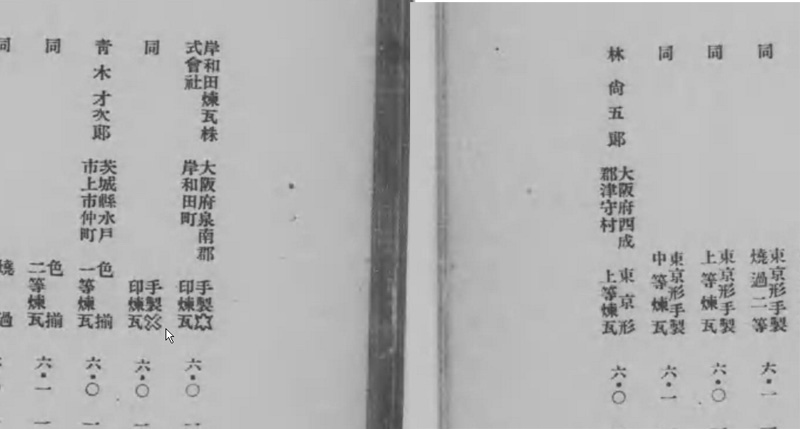

[資] 『東京大正博覧会審査報告 3巻』第109類 煉瓦・耐火物 (大正3年開催・5年発行)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/954708/222

大正3年に行なわれた東京大正博覧会の出品審査報告。「■」の漢字がぼやけててどうしても読めなかった。恐らくヒビとか疵とかいう意味の語だと思う。

それよりもだ、岸和田煉瓦株式会社の出品になっている「手製✡印煉瓦」が非常に怪しい。これはその前の林尚五郎(津守煉瓦製造所)のとデータが入れ子になっているんじゃないか。そうでないと儂が困る。

ページ跨いでるし、そういう間違いをしていそうである。名称と外観が林尚五郎と岸和田煉瓦で入れ替わっているはず。だいいち大正期で岸和田煉瓦が機械成形を出品していないわけがないだろう。

東京の煉瓦がことごとく「断面は均一にして」で、その割に耐圧力が小さいのが興味深い。夾雑物の有無は強度にあまり関係がないらしい。土なんだろうな。舞鶴要塞の煉瓦もどちらかといえば東京風味だった。均質な割に脆い煉瓦。

色目の違いも結構はっきりしている。文中の色は「Klincksieck Valette ノ Code des couleurs ニ拠レリ」とあるので今でも再現?確認?できるかもしれない。これのことかしら。https://www.amazon.co.jp/Couleurs-Naturalistes-Artistes-Commerants-Industriels/dp/114528860X

| 出品者 | 出品者住所 | 出品名 | 大さ(単位糎) | 外観 | 摂氏120度乾燥物重量(瓦) | 吸水率(%) | 耐圧強 | |||

| 厚 | 横 | 長 | 亀裂(瓩) | 崩壊(瓩) | ||||||

| 北海道炭礦汽船会社 | 北海道野幌煉瓦製造所 | 黒 | 5.8 | 10.8 | 22.4 | 機械製にして表面の各部は熔化して濃赤橙赤となり側面は光沢を生ぜり微少の裂罅ありて叩けば金属音を発す断面均一なり | 2528 | 6.3 | 440 | 440 |

| 戸田鶴次郎 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 一等鼻黒 | 6.3 | 10.5 | 22.8 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■[ヒビ?]にして叩けば堅音を発す内部は均一にして砂粒細かし | 2613 | 13.6 | 99 | 135 |

| 中澤小二郎 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 鼻黒壹等 | 6.4 | 10.7 | 23 | 右に同じと雖叩けば其音低し | 2503 | 17.4 | 40 | 43 |

| 同 | (同) | 鼻黒二等 | 6.3 | 10.9 | 23 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば濁音を発し断面は均一にして砂粒細かきも微細の空虚を含む | 2474 | 17.6 | 45 | 46 |

| 光川秀孝 | 東京市神田区花房町 | 鼻黒 | 6.1 | 10.8 | 22.8 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かきも小豆大の空虚を含む | 2687 | 12.8 | 158 | 163 |

| 千葉吉太郎 | 東京市本所区千歳町 | 鼻黒 | 6.1 | 10.3 | 22.5 | 手製にして小口は光沢なき濃赤橙色なり無■にして叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かきも粟大の空虚諸所に散在す | 2522 | 10.7 | 139 | 189 |

| 山本要蔵 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 鼻黒一等甲 | 6 | 10.5 | 21.8 | 手製にして小口は濃赤橙色なり無■にして叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2445 | 11.9 | 115 | 118 |

| 同 | (同) | 鼻黒一等乙 | 6.1 | 10.5 | 22.2 | 手製にして小口は光沢なく稍褪化せる濃赤橙色なり無■にして叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2533 | 13.3 | 84 | 112 |

| 齋藤要蔵 | 東京府北豊島郡王子町字豊島 | 一等鼻黒 | 6.4 | 10.5 | 22.2 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば濁音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2475 | 14.2 | 63 | 64 |

| 同 | (同) | 二等鼻黒 | 6.1 | 10.4 | 22.2 | 手製にして小口は光沢ある濃赤橙色なり無■にして叩けば金属音を発し断面は砂粒細かきも(蚕?)豆大に粒土となり密著せざる所あり | 2453 | 11.9 | 163 | 194 |

| 同 | (同) | 三等鼻黒 | 6 | 10.6 | 22 | 手製にして小口は稍褪化せる濃赤橙色なり光沢なく無■にして叩けば其音高く断面均一にして砂粒細かし | 2414 | 12.5 | 150 | 176 |

| 北海道炭礦汽船会社 | 北海道野幌煉瓦製造所 | 並赤 | 5.9 | 11.1 | 22.6 | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして焼占まり叩けば金属音を発し断面は均一にして石粒を混在す | 2529 | 13.1 | 176 | 247 |

| 戸田鶴次郎 | 東京府北豊島郡尾久村上尾久 | 一等上焼過 | 6.1 | 10.5 | 22.2 | 手製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば其音高く断面均一にして砂粒細かし | 2517 | 12.8 | 148 | 234 |

| 同 | (同) | 二等上焼過 | 5.9 | 10.8 | 22.4 | 手製にして均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2436 | 14.8 | 180 | 189 |

| 同 | (同) | 極上煉瓦石 | 6 | 10.9 | 22.8 | 手製にして色は不均一なる橙色なり無■にして叩けば其音濁断面は均一にして砂粒細かし | 2395 | 18.4 | 59 | 65 |

| 千葉吉太郎 | 東京市本所区千歳町 | 上焼過 | 6.1 | 10.7 | 22.3 | 手製にして色は不均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占まり叩けば金属音を発し断面は砂粒細かし微細なる空孔を散在す | 2544 | 16.1 | 154 | 160 |

| 齋藤松司 | 東京市京橋区大川端町稲荷河岸 | 焼過一等 | 6.1 | 10.8 | 22.1 | 機械製にして均一なる暗橙赤なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2494 | 13.2 | 119 | 187 |

| 同 | (同) | 焼過二等 | 6 | 10.8 | 22.1 | 右に同じと雖も色は均一ならず | 2489 | 14 | 92 | 186 |

| 同 | (同) | 並焼一等 | 6.1 | 11 | 22.4 | 機械製にして不均一なる橙色なり無■にして叩けば其法音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2459 | 16.6 | 64 | 114 |

| 同 | (同) | 並焼二等 | 6.1 | 11 | 22.4 | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2442 | 17 | 134 | 140 |

| 齋藤要蔵 | 東京府北豊島郡王子町字豊島 | 撰焼過 | 5.8 | 10.7 | 21.8 | 手製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2471 | 10.5 | 196 | 209 |

| 同 | (同) | 上焼過 | 5.9 | 10.7 | 22.2 | 右に同じ | 2443 | 13.5 | 170 | 221 |

| 同 | (同) | 極上 | 6.1 | 10.8 | 22.2 | 手製にして不均一なる橙色なり無■にして叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かきも微細の空孔を散在す | 2383 | 17.1 | 73 | 85 |

| 同 | (同) | 並上 | 6 | 10.9 | 22.2 | 手製にして均一なる橙色なり無■にして叩けば其の音濁断面は均一にして砂粒細かきも微細の空孔を散在す | 2430 | 17.9 | 118 | 123 |

| 金町製瓦株式会社 | 東京府南葛飾郡金町村 | 焼過一等 | 5.9 | 10.8 | 21.5 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2313 | 17.2 | 201 | 248 |

| 同 | (同) | 焼過二等甲 | 6.4 | 10.8 | 22.4 | 右に同じ | 2318 | 15.9 | 236 | 285 |

| 同 | (同) | 焼過二等乙 | 5.9 | 10.8 | 22.5 | 機械製にして不均一なる暗橙赤色なり表面少し歪み小口には星状亀裂あり焼占りて叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2260 | 16 | 198 | 266 |

| 同 | (同) | 焼過三等甲 | 6 | 11.1 | 22.6 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり表面に稍太き裂罅ありて叩けば其の音悪し断面は均一にして砂粒細かし | 2438 | 17.4 | 178 | 219 |

| 同 | (同) | 焼過三等乙 | 5.9 | 10.8 | 22.7 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり表面歪めるも無■にして焼占り叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2336 | 17.8 | 234 | 246 |

| 同 | (同) | 焼過四等 | 6 | 10.8 | 22.5 | 右に同じ | 2432 | 14.9 | 206 | 319 |

| 同 | (同) | 並焼一等 | 6 | 10.9 | 22.6 | 機械製にして均一なる橙色なり無橙[■の誤り?]にして焼占り叩けば其の音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2389 | 18.2 | 201 | 204 |

| 同 | (同) | 並焼二等 | 6 | 11.2 | 22.8 | 右に同じと雖其音低し | 2397 | 19.4 | 91 | 160 |

| 同 | (同) | 並焼三等 | 6 | 11.4 | 22.8 | 機械製にして不均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば其音高く断面は均一にして砂粒細かし | 2401 | 21 | 49 | 134 |

| 同 | (同) | 並焼四等 | 6 | 11.2 | 22.9 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして叩けば其の音濁断面は均一にして砂粒細かし | 2386 | 20.2 | 80 | 131 |

| 日本煉瓦製造株式会社 | 東京市日本橋区三代町 | 撰焼過 | 5.8 | 10.4 | 22 | 機械製にして均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2458 | 9.8 | 460以上の強度を有する為め罅裂崩壊の力を見る能わず | |

| 同 | (同) | 焼過一等 | 5.8 | 10.5 | 22.1 | 右に同じ | 2464 | 10.5 | 右に同じ | |

| 同 | (同) | 焼過二等 | 5.8 | 10.6 | 22.4 | 機械製にして均一なる暗橙色なり無■にしてにして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2445 | 12.5 | 311 | 357 |

| 同 | (同) | 並焼一等 | 5.9 | 11 | 22.7 | 右に同じ | 2476 | 16.6 | 265 | 283 |

| 同 | (同) | 並焼二等 | 5.9 | 11 | 22.7 | 右に同じと雖も其音低し | 2447 | 16.8 | 215 | 246 |

| 光川秀孝 | 東京市神田区花房町 | 極上煉瓦 | 6.2 | 11.4 | 22.7 | 手製にして均一なる橙色なり無■にして叩けば其の音低し断面は均一に砂粒細かきも微細の空孔を存す | 2651 | 17.5 | 49 | 61 |

| 大阪窯業株式会社 | 大阪市北区堂島浜通 | 東京形機械製裏積用一等煉瓦 | 6 | 10.9 | 22.6 | 均一なる暗赤橙色なり豆大の石粒を混在するが為めに表面二、三の所に星状の亀裂あり焼占り叩けば金属音を発す | 2767 | 8.7 | 460以上の強度を有する為め罅裂崩壊の力を見る能わず | |

| 同 | (同) | 東京形機械製裏積用二等煉瓦 | 5.8 | 11.1 | 22.9 | 右に同じ | 2710 | 10.8 | 右に同じ | |

| 同 | (同) | 東京形機械製土中用煉瓦(撰焼過一等) | 6.1 | 11.1 | 22.6 | 右に同じ | 2815 | 7.5 | 259 | 460以上 |

| 同 | (同) | 東京形機械製土中用煉瓦(焼過二等) | 5.8 | 10.9 | 22.3 | 右に同じ唯其色淡し | 2735 | 5.6 | 460以上の強度を有する為め罅裂崩壊の力を見る能わず | |

| 同 | (同) | 東京形手製焼過一等 | 6 | 10.7 | 22.2 | 均一なる暗橙赤色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し豆大の石粒を混在す | 2940 | 4.5 | 右に同じ | |

| 同 | (同) | 東京形手製焼過二等 | 6.1 | 10.8 | 22.3 | 右に同じと雖も形状歪めり | 2933 | 4.9 | 440 | 460以上 |

| 同 | (同) | 東京形手製上等煉瓦 | 6 | 10.8 | 22.3 | 均一なる濃赤橙色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は均一にして豆大の石粒を含む | 2929 | 5.9 | 359 | 403 |

| 同 | (同) | 東京形手製中等煉瓦 | 6.1 | 10.5 | 22.7 | 右に同じ | 2919 | 8.5 | 331 | 369 |

| 林尚五郎 | 大阪府西成郡津守村 | 東京形上等煉瓦 | 6 | 11.1 | 22.3 | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は豆大の石粒混在し小なる空虚部あり | 2849 | 7.3 | 120 | 266 |

| 岸和田煉瓦株式会社 | 大阪府泉南郡岸和田町 | 手製✡印煉瓦 | 6 | 11 | 22.6 | 均一なる淡黄橙色なり無■にして焼占り叩けば金属音を発し断面は豆大の石粒を混在俣豆大の空虚を散在す | 2771 | 8.8 | 307 | 343 |

| 同 | (同) | 手製×印煉瓦 | 6 | 11 | 22.6 | 右に同じと雖表面に星状亀裂あり | 2882 | 7.7 | 244 | 279 |

| 青木才次郎 | 茨城県水戸市上市仲町 | 色揃一等煉瓦 | 6 | 10.8 | 2.24(22.4の誤り) | 機械製にして均一なる橙色なり無■にして焼占り叩けば其の音高し断面は均一にして砂粒細かし | 2328 | 18.6 | 88 | 151 |

| 同 | (同) | 色揃二等煉瓦 | 6.1 | 10.8 | 22.3 | 右に同じと雖其音低し | 2316 | 19.1 | 204 | 204 |

| 同 | (同) | 焼過一等煉瓦 | 6 | 10.5 | 22 | 機械製にして均一なる橙色なり表面線状亀裂を有し焼占りて叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2308 | 14.7 | 361 | 379 |

| 同 | (同) | 焼過二等煉瓦 | 6 | 11.2 | 22.3 | 機械製にして稍不均一の橙色なり一、二の微罅を有す焼占りて叩けば金属音を発し断面は均一にして砂粒細かし | 2302 | 18.2 | 119 | 182 |

| 同 | (同) | 並一等 | 6 | 10.8 | 22.3 | 機械製にして小口を除くの他は橙色なり無■にして其の音低く断面は均一にして砂粒細かし | 2318 | 18.2 | 160 | 224 |

| 西山静左衛門 | 広島県加茂郡三津町 | 赤煉瓦 | 6.2 | 11 | 22.8 | 手製にして淡赤橙色なり無■にして焼締り叩けば其の音高く断面は均一にして胡麻大の石粒を含む | 2820 | 14.3 | 136 | 308 |

Before...

_ The Kate [一番下の画像に鳥肌が立ちます]

_ ソン・タヅル [なにか恐ろしいことがおきる予感がします。MMRに連絡しませう。]

_ iso [最後の写真は血吸い虫に「見上げ入道、見越した」と言われてしまったのでせう。]