録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2025-10-19 [長年日記]

[煉瓦] ようやるわ

18時から北陸本線ひと駅分を歩いて計測にいく。到着した時には完全な闇の中&雨の中だったが、暗渠の中だと何ら問題なく計測できるので問題ないのだった。どのみち昼間でも奥の方ではヘッドランプ必須なのだから真夜中に測ったってそう変わらない。むしろ暗いほうが表面に溶融雲母が付着していることを確認できたりしてよかったりする。

雨の中、行き交い疎らな県道や人気の絶えた農道を無心になって歩いているのも悪くないと思った。寂しい道を歩くほうが、寂しさに押し潰されることはない。むしろ住宅街とか商店街とかのほうが寂しい。そこは自分の居場所でないと、自分には関わってくれない世界だと明らかだから。真夜中の暗渠のほうがまだ、自分の居てよい場所のように感じる。

無理して測りに行ってよかった。東京形による改築かと思っていた樋ノ口が4.0/2.0系であってオリジナルだと信じられるようになった。ここが敦賀線南部で最初に竣工しているから、雄琴で作った煉瓦の最初のものであって、こなれていない煉瓦が使われているのだろう。M14.3.の(甲)八幡立暗渠だとより焼き締まって良くなっている。そして(甲)八幡立も4.0/2.0系なのだ。

それがM14.11の金長暗渠では4.05くらいになる。煉瓦の焼き上がり方も京都大阪間鉄道のによく似てくる。大津京都間は計測可能なものが限られていて断言できないが、どちらかといえば京都大阪間の煉瓦に近い。金長は長浜駅建設用にもってきた良質な煉瓦の余りを回したような感じもしないでもない。その長浜駅建設用は(無根拠勝手に)原口工場から回送してきたと想像している。あれだけ明瞭に白斑入ってるし。

[D] 10/15以前

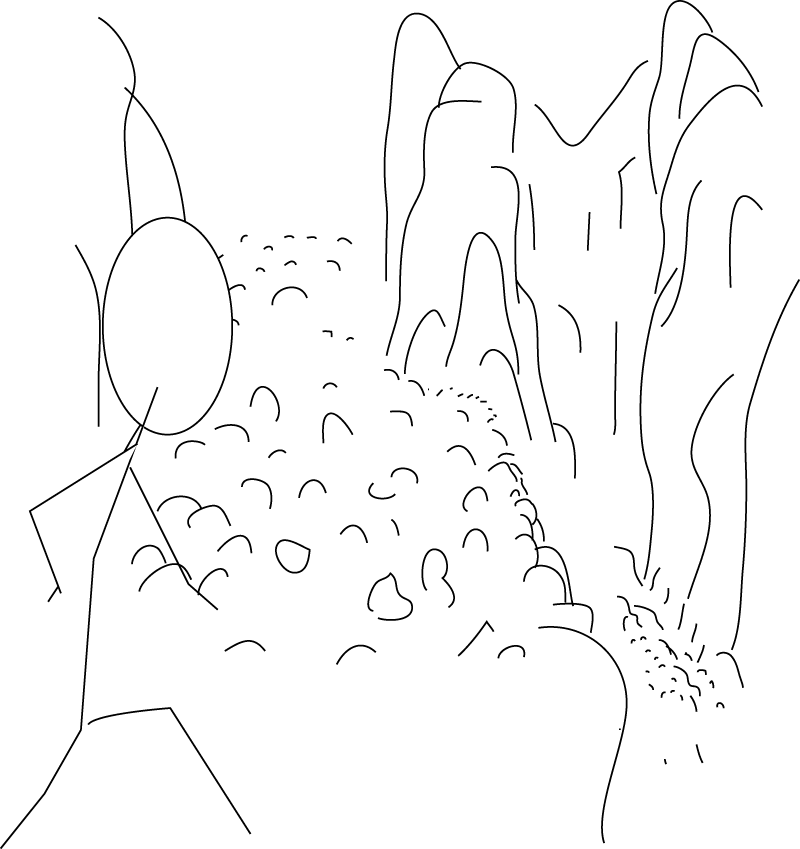

森林限界ギリギリといった態の突兀とした高山を登っている。足元は氷河の跡の如きガレ場。傾斜がそれほどでないのでまるで石の河のようにも見える。その石河に接する形で垂直に切れ落ちる崖が右手にある。溢れたガレがそこへ落ち込んでいるので原尻の滝のような幅広の滝を石に変えたような感じになっている。その垂直の崖は見下ろすだけで尾骶骨の辺りがゾワゾワするような高度感。ガレのため降りていけないことはないが一挙一投足を一フレーム間違えれば確実に死ぬ。向かわなければならないのは、その谷の頭にある、これもまた突兀と聳えるルンゼの上だ。

一見、ガレ滝を降りて岩崖に取り付き上り直すのがわかりやすいように見えるが、それは罠だ。ガレ滝を降り損なってこの世とおさらばした登山家は数知れない。そうではなく、氷河的ガレ沢を遡上し、そこから回り込んでいくのが正解。ひとつ余計に岩崖を巻かねばならなくなるし、その岩巻きも相当に苦労するのだけれども、多少は植生があるお蔭で脚だけでなく手でもホールドしていける。転落死の可能性は谷底に降りるよりもはるかに高い。以前来たときもそのルートを取った。

1つ目の岩崖を巻いていくと小さな岩棚に行き着く。ルート唯一の安息の場だーーー確か穂高だったか槍だったか南アルプスの高山にもそのようなテラスがなかったっけか。大島亮吉が書いていた。実物は見たことがないがーーー。靴底のエッジ数センチ、指先数センチに命を賭けるような巻きを終えてホッとし、そのテラスに腰を下ろす私。ついでに脚を休めようと思い、靴を脱いで脇に放り、重休みモードに入ろうとする。

と、その途端、脱いだ靴を蹴り飛ばしてテラスの下に落としてしまう。テラスの下は数十メートルの pass through 。落ちていく靴がスローモーションで小さくなっていくのを見送ることしかできない。

「しまった」と思い、そして悄然とした。この場所から直に降りて取りに行くことは物理的に不可能。巻いた岩山を戻ってガレ滝を降りるわけにもいかない。靴なしで岩場を歩くのは想像もできなかった。鋭く尖った岩錐を靴下だけで歩けるわけがないーーー特に右足は小指の付け根に大きなタコができていてそこで踏むだけで痛みが走る(これは現実にも)。靴を失くしたこと即ち行動不可能を意味する。

こういう崖の上で行動不可能になるという状況は何度も想像したことがあった。何しろ「吉作落とし」の地元で生まれ育った私だ。昔話の絵本を読んでいやというほどその気分を想像させられたし、探索の時に危うい場面があると必ずといっていいほどそれを思い出す。身動きできなくなったら、最後は飛び降りて死ぬしかない。じっとして、飢えと対峙して、それでも結局は飛び降り死を選ぶことになるのだろうと。けれどもそれはあくまでも想像のことであって、実際にその決断をしなければならなくなった時の本当の怖さまでは知らない。そしていま、その事態に陥っている。血の気が引くとか、背筋が寒くなるとか、そんな慣用句では1%も言い表せない恐怖。そして後悔。後悔しても巻き戻せない愚行への自己罵倒。

ああ、死ぬしかない。もっと気をつけて靴を置けばよかった。端に置かずに背中のほうにでも置いておけばよかったと悔やんだ。脚を伸ばしたら当たるかも知れないなとチラと思ったにも関わらずテラスの先の方へ置いた。そのことを頻りに悔やんだところで靴が戻ってくるわけでもない。死ぬしかない。

ほとんど何も覚悟のない状態から、急に絶望の淵にあることに気付かされた時の温度差と落差。死ぬしか途がないことがわかっていながら、それを先延ばししている今の無為加減。かといって率先して死に飛び込むこともできず、冷え切った尻を地べたに投げ出して震えている。ああ・・・。

そんな心境でしばし凍りついていた私。あっ、と閃く記憶があった。確かこのテラスの背後は……

振り向いて岩棚の背を見ると、そこに窓があった。そうなのだ、このテラス、一風変わった山小屋の外なのだ。岩山を穿って地下壕式に作った山小屋があって、そこが最近このテラスに面して窓を設けていたのだった。行き来に使うのではなく純粋に換気用の窓だ。ガラリと開ければ厨房ともダイニングとも取れる明るい部屋を見下ろしている。換気用の窓だからそこから室内を見下ろしている格好になる。テーブルには多くの客。その間を縫ってスタッフが数名、忙しそうに立ち働いている。

「あのう・・・すみません・・・」スタッフに声をかけて助けを求める私。「靴を落としてしまって……ここから助けてもらえませんか(中に入れてもらえませんか)」。まことに情けない思いをしながらそう懇願する。自分の情けなさとは裏腹に「あーどーぞどーぞ」くらいの軽いノリでスタッフは許可してくれた。ああ、とりあえずは、死ななくて済む。助かる。

というところで目が冷めた。

自分の間抜けな振る舞いがもとで、死ぬしかない、という状況に追い込まれる辺り、その死に怯えながら受け入れられないでいる時の頭がジンジンするような感触が非常にリアルであった。現実で私を取り巻く状況にもよく似ている。現実には靴を紛失したくらいで死ぬしかないとは思わないかも知れないが、それと似たような、落ち着いて考えればさほど大したことではないことに対して極度に不安がったり失望したりすることはよくある。その状況を「なんでそれに気づかなかった?」と思うようなことで解決したことも稀ではなかったように思われる。自分の悩みのちっぽけさに呆れたり。目が冷めた直後も靴落としたくらいで死ぬなと思った。

困難な(困難と信じ込んでいる)状況の打開策が存在しているにもかかわらず、それに思い至れず、自縛の綱に囚われ続けているのはほとんど日常茶飯事、というよりもそれが自分の歩んできた人生の全部であるようにさえ思われる。解決策が自分のうちから出たものではなく、周りの環境だったり人だったりに起因するのもその通り。夢はなぜ、情けなくなることを選り好んで見せつけてくるのだろう。それで現実のnagajisが反省するのだったら、おれはいまnagajisでなくて済んでいたはずだ。