録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2007-01-01 ええと正月早々去年の話です この日を編集

[バックナンバーCD]

一枚、売れたッ!

午前8時起床。何かにうなされて起きたような気がする。言い出したのは確かに自分だが路上販売がしたくてしたくてたまらんからやろうとしている訳ではない。いやむしろ深夜のコンビニ前で地べたに座り込み雑談している若輩などに行き場のない彼らの哀れを感じたりする位であるから同じような位置に自身の身を置くことなど望みもしないことである。にもかかわらず繁華な梅田の大歩道橋でそれをやろうというのは何も奇を衒ってでもORJ宣伝のためでもない。繰り返すがこれは自身への罰ゲームである。そんな言い訳じみた思い故の気の重い目覚め。

その証拠に、全く準備ができていない。トランク一杯に詰め込んだCDと「どれでも1ツ500円」と書いたメモ用紙しか準備できなかった。「日本の廃道」とは何か、何を訴えようといふものなのかを大書した看板みたようなものすらない。見る側に与えられるのはジャケット表の怪しげな写真と一枚500円という情報だけだ。しかも先行販売告知を始めてから12時間も経たない頃。これでCDが売れれば奇跡としか言いようがない、と思っていた。

ぶっちゃけ、「日本の廃道」という名称に大義さを感じる。もちろんそう命名したのは自分だが、口座開設の折にさんざん小ッ恥ずかしさを感じた挙げ句局の方が臆面もせず「廃道の判子を持って来てくださいね」などと言われたりして己れの不甲斐なさを痛感したものだった。自分が恥ずかしがってどうする。そんなことで世界征服現実への侵攻などできるものか。今回の路上販売はそんな自分に喝を入れるべく決行したのだった。

10時前ころに歩道橋着。いつ見てもだだっ広い歩道橋である。いつもなら人が途切れることもなく流れているが、さすがに暮れも押し迫った31日にもなれば人通りもまばらだ。それをよい事に最も人の通るであろう一隅へ仮営する。というか仮営せざるを得ない。もしここで人通りのさらに少ない階段踊り場などを選んでしまったら負け確定だ。何のための先行販売か。

とはいっても、いきなりトランクの中身をさらけ出す勇気は湧いて来ない。しばらくトランクに腰かけて思案する。ここにきて何かを失うことへの恐れか。なに、所詮自分など1億6000万分の1の存在、10-6のオーダーなんて誤差に過ぎぬではないか。などと訳の解らないことを自分に言い聞かせて座り込む。

それでもなかなかトランクを開けられない。「一つ500円」と書いたメモ帳が実は2004年の春日野道行きの際に持って行ったものであり当時の日記が書かれていることに気づいてそれを読み耽ってしまったりなどする。隣では誰かが流しを始めてしまった。ええい、後れをとってはならん、とさもさりげなくトランクを開けてメモを載せる。

その傍らで逃避暇潰しのつもりで持って来た本を読む。読みながらちらちらと人の気配を感じようとするが、立ち止まる人などいない。当り前だ。ここは大阪、大阪シティ。都会ならではの無関心がかえって自分を安心させる。

ごく希に、立ち止まってトランクの中身を覗き込んでくれる人もあった。しかしそれ以上の何かに発展することはない。自分も「買うてんかー」と追いうちをかけるようなこともできない。ただ黙って本を読んでいるだけだ。さすがにそこまで厚かましくもなれぬ。

読んでいたのは田中冬二の「峠と高原」。大正昭和初期の山旅風情を綴った紀行文だ。心をときめかせるような描写もなければ心に染み入る比喩もない、誤解を恐れずに書けば平板な紀行文で、初めて読んだ時はそれほど感銘を受けなかった。のだが、この今のシチュエーションにおいては絶好の没入対象となり、俳句で言うところの侘寂みたようなものがそこに潜んでいたことを再発見することになったのであった。人の好い馬子の家で雨宿りした話。秋草模様のかすりにまつわる哀話。長野諏訪の秋景色。自分が思い描いていた「戦前」という時代への朧ろげな憧景がシャープ(強)のフィルタをかけたようにありありと構築されてゆく。

そんな現実逃避没入が声によって破られる。振り向けば若い女性が立っていた。「あのう、CDください」。

はあっつ?

そうだった、おれはここへバックナンバーCDを売りに来たのだ。戦前の山旅風情を反芻しに来たのではない。聞けばここを見て来てくださったとのこと。あり得ない。あり得ない故に嬉しい。甲斐があったというものではないか。しかしnagajisは相変わらずnagajisであり財布を開いたまま思わずガッツポーズしてしまったため小銭をばらまいてしまったり証拠写真を撮ってもらうつもりでカメラを渡したら電池が切れていたりとあくまでも愚者は愚者であり続けるのであった。御名を聞き逸れたがそれで良かったかも知れぬ。

ともかくも、売れた。ORJの初めての収入だ。高々500円と笑うなかれ。個人的趣味興味からスタートし、ゼロから構築したものが貨幣という全国共通の価値へ昇華した瞬間なのだから。とっさにこの千円札(千円いただいてお釣り500円)は神棚に飾っておこうと思ったがもちろん自宅に神棚などあるはずもない。あれば既にお目出度いnagajisを飾っているところだ(意味不明)

その後、日本橋に移動した。正直言ってもう目標は達せられているといっていい。一枚でも売れれば成功だと思っていたからだ。これ以上頑張っても・・・という思いはあったが、一度決めた以上はやらねばならない。自分は自分を律することが苦手だ。この機会でなければその悪癖を改めることなく年を越すことになるだろう。

日本橋ではソフマップのある裏通り(自分はあそこをメインストリートだと認識している)で売った。こちらのほうが人通りは数倍し、トランクの中をしげしげと見てくれる人や「これは何?」と聞いて手に取ってくれた方もいた(何故か「風呂はどこ?」とも聞かれた。そんなにみずぼらしい恰好だったか>おれ)。しかし残念ながら売れるまではいかず。まあいい。欲望渦巻くカオスの街で、そのカオスの一部になれただけでも好しとしようではないか。

2008-01-01 初夢がこれかよ この日を編集

[独言] 初夢がこれかよ

人称不明・視点不明瞭の夢であるがサザエさん一家が登場することは間違い無い。しかも舞台は廃墟だ。

巨大なダクトがむき出しになった建物の前。いや、建物の中なのかも知れない。ダクトは層状になった何かをつなぐような格好で何本も並んでいる。波平とマスオの会話を聞いているとダクトは階上と階下をつなぐもののように受け取れ、またそれが何階も何階も連なっているとのことなのだが、目の前のものと会話の内容とがうまく重なりあわない。階同士を繋ぐのならばもっと大きいような気もするし繋がっている層が薄過ぎるようにも思える。(素面の今思えば水冷式ラジエターの巨大になったものが積み重なっているという表現が最も近い)。納得のいかなさをよそにあれこれ話をしている波平とマスオ。

巨大なダクトがむき出しになった建物の前。いや、建物の中なのかも知れない。ダクトは層状になった何かをつなぐような格好で何本も並んでいる。波平とマスオの会話を聞いているとダクトは階上と階下をつなぐもののように受け取れ、またそれが何階も何階も連なっているとのことなのだが、目の前のものと会話の内容とがうまく重なりあわない。階同士を繋ぐのならばもっと大きいような気もするし繋がっている層が薄過ぎるようにも思える。(素面の今思えば水冷式ラジエターの巨大になったものが積み重なっているという表現が最も近い)。納得のいかなさをよそにあれこれ話をしている波平とマスオ。

何の建物なのかわからないが古びて人気がなく廃虚であることは確かのようだ。廃墟だからといって格段嬉しくなったりしない自分は2人の会話を上の空で聞いている。しかし波平の説明のなかに「隧道」が出てくるあたりからグッと引き寄せられてしまう。どうもこのダクトはすべてがつながっていて工場全体が隧道になっている(?)らしいのだ。そのうえマスオがいかにもじらすようなことをいう。「じゃあ、中に入れるわけだ。とすると、建物全体がトンネルのようなもの、というわけか。ということは・・・」。2人の会話からやがてこの工場が何かの食品工場であったことがわかってくる。俄然中に入ってみたくなり動悸が早まる自分。だがこの場面の先ははっきりと記憶しない。少なくとも工場の中をひとしきり歩き回ったような感じがするがダクトに入ったのかどうかは全く覚束ない。

工場を出て、さあ帰ろうという時になってタラちゃんがいないことに気づく。慌ててタラちゃんを探し始める一家。そういえばさっき中庭にいたような。「あそこでは」という直感が働きただちにその場所へ駆ける。近道のために入り込んだ通路は馬蹄形をしていて天井にモノ・レールが据え付けられている。工場が稼動していた頃はこのモノ・レールに枝肉がぶら下がって移動していた。その頃の枝肉の流れとは逆行する向きに駆け抜けるサザエとフネの後ろ姿。廃墟で良かったと思う。

工場を出て、さあ帰ろうという時になってタラちゃんがいないことに気づく。慌ててタラちゃんを探し始める一家。そういえばさっき中庭にいたような。「あそこでは」という直感が働きただちにその場所へ駆ける。近道のために入り込んだ通路は馬蹄形をしていて天井にモノ・レールが据え付けられている。工場が稼動していた頃はこのモノ・レールに枝肉がぶら下がって移動していた。その頃の枝肉の流れとは逆行する向きに駆け抜けるサザエとフネの後ろ姿。廃墟で良かったと思う。

中庭?に面して半地下の一室がある。創業当時焼却炉として使われていたレンガ製の建物と半地下だ。現場につけば確かに中からタラちゃんの声がする。

中庭?に面して半地下の一室がある。創業当時焼却炉として使われていたレンガ製の建物と半地下だ。現場につけば確かに中からタラちゃんの声がする。

入ってみるとその奥にタラちゃんはいた。奥の壁に開いた引込窓を棒で突いている。何をしているんだ、という問いに「発掘です〜♪」とか何とか言ったような覚えがある。「こんなところがあったんですねえ・・・」とマスオが詠嘆する。

部屋全体が煤で真っ黒になっているうえ、床が土であるせいで洞窟か防空壕のようにも思える。入った部屋は隣の半地下部屋ともつながっている。その部屋へ入って行ったマスオがあるものを発見する。

トロフィーや優勝旗につけられる紅白のリボン、あれが無数に結び付けられた何か(確かに見たのだが何だったかはっきりと記憶しない。Tシャツ?帽子?とにかくそんな布製品であったような気がするものの絵にできない)が部屋の隅に転がっていた。土に塗れ湿気てズズ黒くなったその塊は素手では触りたくないような忌避感を漂わせている。それでも拾い上げて見てみれば、リボンの名前はみな波平のものだった。束になったリボンすべてが。

「こんなものを隠してたんですね、父さん・・・」呟くような声で波平に問いかけるマスオ。波平は答えない。

余りにどうかしていると思ったので、大阪へ来て初めて初詣でに行き、初めてくじを引いた。大吉だった。どこをどうよろしくお願いしたものか自分でもさっぱり見当がつかないがともかく今年もよろしくお願いしたい。

2009-01-01 2009年度の営業を開始します この日を編集

[独言] で、

初夢は何かエロい内容だったような気がするので自粛する。起きてから初詣でへ。年末に洗った靴が乾いていず仕方なくマジカルフォレスターで参詣することになった。正月から廃道である。

おみくじは大吉であった。こんなにいいことづくめでいいのかと思うような大吉。お産も安産、慢心することなく生きていこうと思う。

帰ってきたら年賀状が届いていた。まさか年賀状が送られてくるとは思っていなかったので驚いた。ハンチ帽をはすに被った色男は誰だっけ・・・と思ったら郵政の広告かよ! ともかく(それを除いて)4枚もいただいて恐縮の限りである。

メールでもお年賀いただく。MRさんありがとうございました〜。

[ToDo] 一年の計

といより、やらないといけないことリストだよな。

- バックナンバーCD#2

- さっさと作ってしまえ。春までに販売するする。これはガチ。

- 廃道ツアー

- ティー・ゲートさんに拾われて廃道ツアーなるものをすることになった。その計画を立てなければならない。これは1月上旬、喫緊の仕事。

- 大杉谷攻略

- 春。土倉庄三郎の拓いた船津街道、大杉谷林鉄上下線支線、アレを一気に陥れる。一世一代の賭け。6泊7日。

- 東熊野街道

- これは大杉谷よりも前。行き残した辺り(柏木〜伯母谷、日浦、河合峠)を調べておく必要がある。土倉記念館にも行ってみたいしなあ。これは1月中に行ってみる?

- 徳川道の続き

- ええっと忘れたわけじゃないんです。行くなら今。学園都市から始めるか、それとも終点から? 自転車込みでもいいなあ。

とりあえずこんなところか。しかも一年ちゃうし。まあ今年末まで生きている保証はないのだしな。今年もまたイキアタリバッタリズム全開で行くぜ。

[独言] 餅を頂いたッ!

さきほど散歩に出た所、郵便受けの中に餅が・・・ホルモン焼きさん! ゆって下さればいいのにッ!

さきほど散歩に出た所、郵便受けの中に餅が・・・ホルモン焼きさん! ゆって下さればいいのにッ!

無上の感謝をしつつ、せっかくなので、焼いて頂こうと考える。100えんショップへ魚焼き網を購入しに行った。

[奇妙なポテンシャル] #80

売られていたのはこれだった。正月早々腰砕けになった。

売られていたのはこれだった。正月早々腰砕けになった。

魚焼き器でR! (強調筆者)

釈然としない。

小生のわだかまりの鉾先はいま、余りにも快楽主義的なネーミングスタンスに向けられている。売らんがために言葉を弄ぶ商業主義に向けられている。確かに魚焼き器には違いなく、角もきちんと丸く処理されていて、Rを付ける権利はなきにしもあらずだが、しかしそれ以外にType-Rを名乗る必然性がない。Type-Rであることとこの魚焼き器との間には微塵も関連がなく、消費者がRから連想するものがない。言い換えればこの商品には消費者視点が存在しない。

それともあれか、倦怠期の夫婦にこんな会話をさせようという魂胆か。

母:「父さん、そこの焼き網取ってくださる?」

父:「ほい、魚焼き器であーる。ゲハハゲハゲハ」

母:(深いため息)

余りにも酷ではないか。

もっと真摯に魚焼き器と向き合って命名して欲しかった。Rの左の縦棒と右の足とが取っ手になっていてパカッと開けたりクルッとひっくり返せたりして欲しかった。それが無理ならせめて魚焼き器の製作と改善の繰り返しの末に辿り着いた製造記号Rでありその前に「魚焼き器でQ!」があったりして欲しかった。

Yは魚焼き器や!

[独言] 餅を頂いたッ!続き

…気を取り直して餅を焼いた。餅焼いて食べるなんて何年ぶりだろう。やっぱり餅旨いっす。もちもち〜。もちもち〜。ふにゅ〜。

…気を取り直して餅を焼いた。餅焼いて食べるなんて何年ぶりだろう。やっぱり餅旨いっす。もちもち〜。もちもち〜。ふにゅ〜。

さらに折角なのでぜんざいまで作った。贅沢のキワミである。そのうえ切り餅とチェンジして鏡餅も完成した。善哉善哉。

[廃道巡] 企画書ひとつup

予期せぬ奇妙なポテンシャルの出現で時間を食ったが企画書ひとつup。いや、企画書なんて作らなくていいんだけどね。残り2つ。今日中にも1つ進めてオキタイトコロ。

[廃道巡] コース案確定×1

大阪近郊はコースup。電車を乗り継いで行ったりする面倒から考えれば安上がりになるかも知れない。しかし旧道を駐車場に使うなと。

もう一つのほうを難産している。人数が多くなるとピストン輸送に時間が取られて仕方ない。入りたくない人もあろう。1h待ってもらえるん? そういう方は勝手に峠まで行っててね、なんてこたあできんか。いや。そうしよか。つーか無理よね。

[奇妙なポテンシャル] #81

NHKラジオ第一のニュースで流れていた、岩国藩石田流鉄砲隊の火縄銃初撃ちを見に来たという男性(31)のコメントがちょっと引っ掛かった。

思ったより大きな音で驚いた。気分が引き締まったので、今年はいい年にしたい。

男性(31)の言をあげつらうつもりはない。むしろnagajisこそ似たようなこと、頓珍漢なことを頓珍漢だと思わないまま口にしたりすることが多い※1。しかしそれにしても「気分が引き締まる」という状況と「いい年にしたい」という願望とが因果関係にあるという状況がちょっと想像し難い。そういうのでよければ何も石田流火縄銃でなくてもいいだろう。

雪彦山の山頂で座禅をした。気分が引き締まったので、今年はいい年にしたい。

シャワーを浴びたら冷水が出てきた。気分が引き締まったので、今年はいい年にしたい。

それどころか

魚焼き器を購入したら名前が「魚焼き器でR!」だった。腰砕けになったので、今年はいい年にしたい。

であっても論理矛盾を起こさないことになってしまう。

そもそも外的因子によって願望が触発され萌芽するという構図がおかしいのかも知れない。「いい年になるだろう」だったとしたらもう少しすっきりする。

正月早々お好み焼きを食べたので、今年はいい年になるだろう。

ああこの人は広島県出身、ソウルフードとしてお好み焼きを食して育ったものの県外僻地に就職してしまいお好み焼きに飢えて飢えて飢えて1年を過ごしている人なのだな、という脳内補完が働く。その渇仰ぶりがコナモンスキーのはしくれである私には共感できる。共感できるようん。

だいいちコメントが本当に彼の思惑通り100%のものであったかも疑わしい。NHKが纏め損ねたりどこか大切な部分をカットしてしまったりしている可能性だってある。

思ったより大きな音で驚いた。気分が引き締まった(。火縄銃の勢いで不況を吹っ飛ばしてくれないかなあ。でもそんなのは現実的に言って無理な話だし他力本願なのもどうかと思う)ので、今年は(自分で頑張って)いい年にしたい。

黒幕は不況と見た。

※1 「・・・おにぎりとか」

2010-01-01 この日を編集

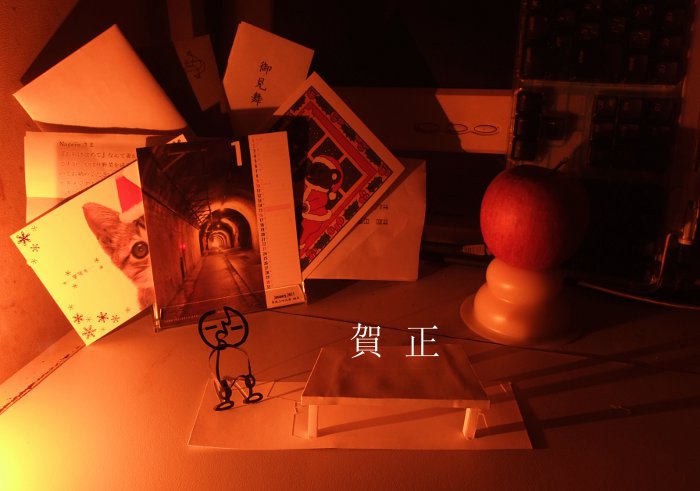

[コアダンプ] 賀正

※元日撮り下ろし。

人生の節目、というほどではないが何か山場を迎えるような時に向かう場所がある。学生時代によく登った山。大阪平野を一望できるスポットがある。

2002年、長旅に出る直前にも登った覚えがある。この茫洋たる光の一つひとつに人の暮らしがあることを思い、その99.99999%が自分と関わりのない暮らしであることを思い、この光の一つとして埋もれていることに焦りを感じて、小さな決別のようなものをした。

あれから8年。次はないだろうと思っていたこの場所にふとした思いつきで来れる程度に丸くなった。眼下に見渡すこの光のなかに幾人もの“大切な人”ができ、剰え、この視界の届かない場所にもお世話になった人が数多く出来た。身に余る幸せだと感じる。

こんな私だが、今年も宜しくお願いしたい。

[奇妙なポテンシャル] #138

最近ロシア的倒置法というものを覚えて使いたくてうずうずしている。ロシア的倒置法とは何か?の詳細は前記uncyclopediaを参照していただくとして、例えば

「ソビエトロシアでは、党があなたを発見する!!」

と、いうものである。

前回の考察でさっそくさりげなく試してみたのだが、修行もしくはウォッカ成分が足りないせいか、どうも巧くなかった。あれでは単なる受け身ではないかと反省する。

歩きながらつらつら考えるに、そうか、「禍々しさ」が足りないのだと気づいた。そうしてよい文例を思いついた。これが正しいロシア的倒置法だ。

「今年は、JIS男があなたを宜しくする!!」

[廃道本] 1本up

T/O

[廃道本] 1本半up

細部はあとで詰める。悲哀加速させ杉。

[独言] ボソ

無料だからねぇ。

[奇妙なポテンシャル] #139

ふと思い出したのだが、昔のペティオジャーキーのCMの歌詞に

You are the sunshine and Tirolean

というのがあった気がするのだが、これってちょっとどうかしてないか。

ペットに対して「あなたは私の太陽」というのはまあ判らないでもないが、「あなたはチロル地方の人です」というのはいかがなものか。さらに悪いことに九州人は千鳥屋のチロリアンが先に刷り込まれているため「?」に加わる重さが違う。千鳥屋のチロリアンのごとくに食べてしまいたいほどかわいいとか、そういうことか。

そもそも前提となる歌詞がうろ覚えだから犬をチロルびと化したり食べたがったりしてなかったのかも知れないが、ふと先ほど口を衝いて出たのがそうだったので記しておく。誰か訂正してくれ。ちどーりあーん。

[廃道本] 1本半up

ということにしておく。仕上げはずいぶん先になるはず。竣工当時の写真の手配忘れずに。1/30のトークイベントの時に借りてくるか。

[独言] カレー作成中

おせちなどない。にんじんとじゃがいもたっぷりなかれーでじゅうぶんなのだ。

[独言] おみくじ=吉

そういえば今年の神籤は吉だった。残念、せっかくちゃんと潔斎して行ったのに。「旅行 利なし ひかえよ」とはあんまりだ(が仕事だと思って行けばよいに違いない)し、その割に生涯しないと誓った出産が「よろし 安心すべし」とはいかがなものか。でも英語表記では“very good”なので「まいっか」という気分になる。そもそも占いに人生ゆだねるのはよくないじょ。

2011-01-01 この日を編集

[雑] 間違いカレンダー、多発 毎月「Feburuary」、11月31日…(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101231-00000082-san-soci

あんまり大丈夫やないです。存在しない日付あるし。

2012-01-01 この日を編集

[独言] 夜にもう一枚追加

今日撮り下し(+加工)のこっちのほうがいいかもしれぬ。鉄道絡みが続くが別に宗派替えしたわけではない.

犬くぎのJIS番号はJIS E 1108.Japanese Industrial Standardsの略だからJIS規格ってのは変なのだな.

[独言] 雑煮をくう

時系列を超越して朝の話からはじめる.雑煮をつくった.実は雑煮の味付けって(略).とりあえず塩と醤(略),旨みは中(略),といって適当に放(略).(略),旨ければそれでいい.

時系列を超越して朝の話からはじめる.雑煮をつくった.実は雑煮の味付けって(略).とりあえず塩と醤(略),旨みは中(略),といって適当に放(略).(略),旨ければそれでいい.

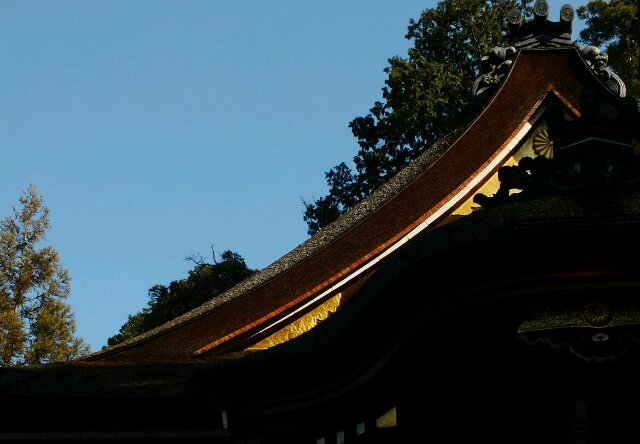

[独言] 平安神宮へ初詣

誘われて平安神宮へ初詣に行く.こういう大きなところへ行くのはたぶん生まれて初めてのはずである.戦々兢々としつつも事前情報通りの適度な混雑であった.昨年の感謝とよい一年になってほしいことを願ってきた.なお写真の「車止め」は特に意味はない.

誘われて平安神宮へ初詣に行く.こういう大きなところへ行くのはたぶん生まれて初めてのはずである.戦々兢々としつつも事前情報通りの適度な混雑であった.昨年の感謝とよい一年になってほしいことを願ってきた.なお写真の「車止め」は特に意味はない.

平安神宮は明治28年に開催された内国勧業博覧会で作られた新しい神社.この時代のことを知りたがっている自分にはぴったりの場所であったかも知れぬ.と終えた頃に気づいた.

その後ぶらぶらしていて大型犬を捕獲した.お金と同じで在る所には自然に集まってくるものなのかも知れない>わんわんお.新年早々運を使ってしまったがまあいいか.

[ph.] 水

若干騙し絵気味に.葉っぱがなかったらもう少しよかった.

[独言][廃道本] 年賀状

帰ってくると年賀状がいくつか.Kazuさん,伯母谷のNさんからは御礼状を兼ねて.姫野組さんは毎年出してないのに忘れず送ってくださるのが嬉しくも申し訳ない(童学寺隧道の竣工写真!).isoさんのがなんしか格好ヨカッタ.こけさんからのは川上村の水神オブジェであった.そうか,それが使えたか.有難い限りである.そうして滋賀県の県政資料室から封書が.諏訪と思ったが資料申請出してねハートということらしい.余りにも迂闊な薮蛇である.

藪をつついて蛇を出す.zip=薮蛇なのだが藪から棒.zip≠薮棒なのだな.いちいちそう考えてでないと使えなかったnagajisの頭は劣化している.だから何だということを今年も考察して鍛えようと思う.

[KINIAS] #10

早速仕事をひとつふたつ.KINIASのニューズレター電子メール版を発行した.若干慌て気味だったが役目としてはまあこんなものだろな.

[産業遺産] 世界遺産の前提

上の報を整理していて要点がわかった.自治体レベルの指定しか受けてなくてもいいものならいいのだよ,というのがUNESCO・ICOMOSの見解だということ.国重文や国指定でなくとも世界遺産になれる可能性があるよということ.

2013-01-01 この日を編集

[独言] 詣でる

恒例の行事を恒例に執り行う。三年連続で同じのだったら動詞様とビクついていたが、今年は吉だった。「旅行 良い出会いあり」だけでも有り難し。争事は負けておくほうが利ありとか。そして今年も太鼓判の安産である。

[独言] 2013年の正月

頂き物を詰めた御節を頂きつつ雑煮を食う。子供の頃は三が日後半の肉とか刺身とかが底をついてゴマメ煮付け黒豆の類ばかりになった御節が侘しくてたまらなかったのだが、いまになって考えればそれこそ正月らしいものだったのではないかと思う。うえに普段の食事は一汁一菜だ。いろいろなものが一度に食べられる有り難さを身に染みて感じつつ頂く。こんな贅沢な正月でよいのだろうか。後ろからナイフを突き立てられたりしないだろうか。

頂き物を詰めた御節を頂きつつ雑煮を食う。子供の頃は三が日後半の肉とか刺身とかが底をついてゴマメ煮付け黒豆の類ばかりになった御節が侘しくてたまらなかったのだが、いまになって考えればそれこそ正月らしいものだったのではないかと思う。うえに普段の食事は一汁一菜だ。いろいろなものが一度に食べられる有り難さを身に染みて感じつつ頂く。こんな贅沢な正月でよいのだろうか。後ろからナイフを突き立てられたりしないだろうか。

午後からは誘われて大神神社へ。今年も奈良にお世話になりそうなことと、巳年であることを掛けての行動。同じことを考えた人々が波のように押し掛けていた。三輪駅から出るのさえ困難だったほどだ。

午後からは誘われて大神神社へ。今年も奈良にお世話になりそうなことと、巳年であることを掛けての行動。同じことを考えた人々が波のように押し掛けていた。三輪駅から出るのさえ困難だったほどだ。

参道に着いても、あと一歩というところで入場制限に引っ掛かってしまった。しかしこれがこの日最初の制限であったらしく、 1度の通せんぼで済んだのだから、どちらかといえば運が良かったほうだろう。帰る頃には参拝人渋滞が参道入り口まで伸びていてまんじりともしていなかった。

参道に着いても、あと一歩というところで入場制限に引っ掛かってしまった。しかしこれがこの日最初の制限であったらしく、 1度の通せんぼで済んだのだから、どちらかといえば運が良かったほうだろう。帰る頃には参拝人渋滞が参道入り口まで伸びていてまんじりともしていなかった。

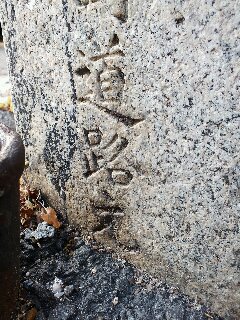

そして正月早々調査である。取得し損ねていた2標を回収。いずれもT11or12の設置。参道の踏み切り脇にも興味深いものを発見した。

そして正月早々調査である。取得し損ねていた2標を回収。いずれもT11or12の設置。参道の踏み切り脇にも興味深いものを発見した。

帰ってみると・・・ISOさんからの年賀状に加え、なんとお年玉がッ!!! JIS男にもッ!!! かみさまありがとう!!!

帰ってみると・・・ISOさんからの年賀状に加え、なんとお年玉がッ!!! JIS男にもッ!!! かみさまありがとう!!!

そうして今に至るの助。乾麺蕎麦を茹でて昨晩とほぼ同じ食事をした。至って平和な一年の始まりである。

[ph.] とくにいみはない

昔は正月三が日なんてどの店も閉まっていて(うちの田舎にはコンビニすらなかったからな)、世界がパタッと止まってしまったかのような違和感を感じることができた。その静けさが正月の象徴のように思っていた。今はいろんな店が開き、賑やかしい都会の正月を味わえるようになっている。有り難いことであるが、その反動で静かさが足りないようにも感じていた。

帰ってきて、駅前の閑散ぶりを見て満足した。求めるものがあるなら工夫して求めればよいのさ。

[D] 1/1

小中学校時代の同級生の千原君通称ちゃーちと小学校の時に引っ越していったみかじり君が登場する夢。結構奇妙なストーリーのある夢であり起きた直後には覚えていたのだが雑煮を作って食っているうちに忘れてしまった。なぜこの二人であったのか、およびどのような役柄であったのか(ちゃーちがちゃーちとして出てきたのか、それとも違う配役の役者としてだったのか)、その他の出演の有無、もろもろを忘れてしまった。そもそも二人ともそれほど親密な仲ではなかったし卒業後に会ったこともない(そもそも^2同窓会に呼ばれたことすらねえ)。後者だったようなおぼろげな記憶があるのだが。して自分は何をしたのだっけ。若干苦手だったちゃーちを相手に四苦八苦しているのをみかじり君にたしけてもらった気がする。肩が凝っていたのはそのせいかも知れぬ。

もうちょっと愉快で、ネタにできるような夢が初夢であってほしかったようにも思うが、この時間帯の夢は正確には初夢と言わないらしいので、今夜に期待しておこう。またいつもの通りの四苦八苦夢だろうが。苦しいのはわかっとるんだ、夢で再認識させんでもええやろうに、と毎回思うのだがこればかりは仕方ない。夢は自分の責任範囲外だからな。

2014-01-01 この日を編集

[独言] 2014

好きな人や物が多過ぎて 見放されてしまいそうだ

虚勢を張る気は無いのだけれど 取分け怖いこと等ない

此の河は絶えず流れゆき

一つでも浮かべてはならない花などが在るだろうか

無い筈だ

僕を認めてよ

明日 くたばるかも知れない

だから今すぐ振り絞る

只 伝わるものならば 僕に後悔はない

椎名林檎「月に負け犬」

いつも体を冷やし続けて無言の季節に立ち尽くしつつ浴びせる罵倒に耳を澄ませて数字ばかりの世に埋まる一年にしたいと思う。後ろ向きなのではない。世界が自分と違うほうを向いているのだ。自分は自分の進みたい未来を向いている。あるいは自分のできる極く些細なことを些細じゃ無くするために自己敷衍しているノミナリズム。

[独言] みくじ:中吉

美輪明宏の声量に圧倒され昨年のヨイトマケを見に行ったついでにメドレーを聞いてしまい蕎麦が遅刻しそうになった。その流れで原田神社に行ったら中吉だった。「願望 心配多くして其功すくなく急ぐな」と。うん。良い感じじゃないか。しかし「失物 出るが役にたゝず」ってのは、ひどくね?

2015-01-01 この日を編集

[ph.] 正月

分水嶺の峠を巡っていた頃「峠で十二支ができないか」と考えたことがある。名前に子、牛、寅、卯、・・・のついた峠を集めれば十二支の動物がすべて揃うんじゃないかと。同じ命題は山登りの分野では昔からよくされている。今年の正月に羊蹄山の写真つき年賀はがきを送った人は全国に何万人といるんじゃないか。そういうのを峠でできないかと考えたことがあった。

とりあえず手近にあった、地形図に掲載されている峠の一覧を虱潰しにしてみたのだけれども、結局「未」が見つからなくて断念した。「未」を「羊」に拡張しても同上だった。それ以外はすべて揃ったのだけれども。

そうやって断念したあと、愛媛県にある今生坂峠という峠が「羊坂峠」なる異名を持っているらしいと知った。現地麓に建っていた色褪せた案内看板にそう書かれていたのだ。以降の行程が詰まっていたうえ、予備知識なくそれを知り、なおかつ看板が不鮮明であったため、本当に今生坂峠=羊坂峠なのか確認するには至らなかった。とりあえず今生坂峠には行き、写真を撮っておいた。掲げた写真がそれである。1998年だったか99年だったかのこと。

子:子別峠(熊本県)

牛:牛廻越か引牛越(和歌山県〜奈良県)

寅:獅子目峠(和歌山県)

卯:卯辰越(徳島県)

辰: 卯辰越使い回しか、龍ヶ飲水峠(岩手県)

巳:辰巳峠(鳥取県〜岡山県) 辰が気に食わなければ岡山県の蛇ヶ乢(おろがたわ)でもよい

午:馬越峠(同案多数)

未:???

申:猿ケ馬場峠(たしか長野県) 猿、申は代替案多数

酉:鶏峠(福島県)

戌:犬切峠(宮崎県)もしくは狼峠(広島県だったか島根県だったか)

亥:猪の子峠(大阪府)

「羊」のつく峠がないのは、羊や山羊が日本に定着してなかったからだろうか。そのくせ十二支に含まれてるのは不思議な感じがするが、そもそも龍だっていないしなあ。

写真に写っている枝に手挟んだ白いものは持参していた地図だと思う。明白なサミットがない平らな峠であったので、たぶんこのへんが最高所という場所に目印として立てたものだ。全然意味をなしていない。

[独言] 初詣

唐招提寺と薬師寺へ。 中学生の時修学旅行で行った気がするのだが何一つ覚えていなかった。前者のほうが落ち着いた雰囲気があっていまの気分にぴったり。薬師寺は相変わらず庶民寄りというか商売上手というか。 だからあんなに建物立派なんだ。世渡り上手ほど御殿を立てたがるのは庶民もお寺さんも一緒なんだろうと思った。

ここ数年恒例となっていた年越し即原田神社詣で、及びおみくじは今年はしなかった。なんとなく違うことをせねばならぬように思えたので。そのかわり2日昼間に立ち寄った。おみくじは吉。昨年より少々よくなったうえ相変わらず安産である。

朔日も二日も雪に降られた。寒さは1日が底。久しぶりに正月らしい正月だったと思う(気候的な意味で)。

2018-01-01 この日を編集

[独言] 今年のモホロビチッチ

NHKラジオニュースの「ふわふわだった子犬もいた。今年もいい年にしたい」という不連続性に反応する。毎年の恒例行事である。

[独言][煉瓦工場] 表作成にとりかかる

北九州と行橋市だけで1枚使ってしまう。先が思いやられる。あと、この一帯では町村の一部の字だけが離脱して他市町村に合併されていたり、例えば小倉北区と小倉南区に分かれてしまってたりすることが多く、いまの行政区を調べるのが大変だ。工場通覧や統計書のデータでは字名まで知ることができない。困ったことである。

[独言] 旧橋片付ける

さほど長くはないのだからと片付けてしまう。メイン記事はどうするのだ。

2019-01-01 この日を編集

[独言] 今年のキャッチフレーズ

恒例の初詣の行列に並びながら

今年は、nagajisが煉瓦を宜しくする!

というキャッチフレーズを考えたのだが、よく考えたらロシア的倒置法になってないような気もする。そもそもの話「いつものことだろ」てな感じだ。かといって

今年は、煉瓦がnagajisを宜しくする!

というのもちょっとあれだ。受け身姿勢がまずよくない。

今年は吉。失せ物が近くに出るそうだし学問は努力すれば宜しいし旅立もさわりなしだし病気は思うよりかろしで何の不満もない。むろん出産は今年も易い。

[煉瓦工場] 北海道 久保組

大日本商工録と帝国商工信用録がリンクだけだったのに気がついて入力していたのだけれども、帝国のほうの大正2年版だったかの北海道編で面白いことを発見した。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/924260/687久保組

本部 久保兵太郎

北海道札幌区北6条西1-4

附属煉瓦工場4ヶ所

支部 久保熊蔵

東京市日本橋区元四日市町2

附属煉瓦工場3ヶ所

「本部」の久保兵太郎は何度も入力したので覚えている。北海道の著名な工場の工場主。付属工場4箇所というのも思い当たるフシがある。しかしその久保工場が「久保組」の本部であったことや、「支部」が東京にあったことまでは気が付かなかった。こういう連綿は工場通覧ばかり追いかけていては気づけない。

それでざっくり調べてみた。久保兵太郎は徳島生まれ。鉄道院技師だった父と北海道に渡って煉瓦工場を始めて大成。野幌煉瓦株式会社も彼の工場(会社?)。後に北海道商工会の頭取を務めたりもしている。 徳島においても北海道野幌においても偉人とみなされているような人物なんだそうだ。「日本煉瓦史の研究」でも書かれていたはずだがきちんと目を通してなかったなあ>北海道。

久保熊造は兵太郎の兄弟らしく、兵太郎の次男・久保栄からみて伯父にあたる。思い当たるものがなかったけれども、これまで入力したテキストを検索してみたら福島県や富山県に工場を有してた(前者は耐火煉瓦、後者は赤煉瓦)。東京在住というだけで別に東京府下に工場をというわけではなく、内地に対する本土における久保組の出張所として在って、本土各地の煉瓦を東京で販売していたということのようだ。いいなあ、こういう広範囲におよぶ連携は関西ではあまり見られない。せいぜい岸和田煉瓦→中国煉瓦くらい。それも煉瓦産業斜陽期の策。

父親が鉄道院務めだったということは、煉瓦製造の系譜も鉄道院流なんだろうか。鉄道寮は堺の官営工場→村井属→東海道線建設で天竜のあたりまで技術が伝播したはずというところまではわかっている。もしそれが鉄道院のデフォルトになってれば、場合によってはそれが北海道まで追いかけられることになるのかも知れぬ。ワクテカしないではいられない。

野幌名物煉化もちェ・・・

[独言][煉瓦工場][煉瓦刻印] 三重県羽村煉瓦

短い期間しか創業しなかった会社だが○ハの社章を使っていたようだ(c.f.帝国商工信用録第20何版)。○ハといえば加古川とか蹴上疏水のそばとかでも見つかっている。兵庫で比較的見るやつなので播磨か原田かはたまた播陽かと想像していたけれど、屋号として記録が見つかった以上そちらに寄せていったほうがよいかも知れぬ。三重から拡散していったとすれば蹴上でみつかったのも無理なく肯んじられる気がする。問題はその頃すでに中播には工場が充満しておったことで、その圧力に抗ってまでして運ばれなければならなかった蓋然性は低かろうと思う。

[煉瓦][煉瓦工場][資] 明治十年内国勧業博覧会出品解説

煉化石 造幣局

京都府下山城国相樂郡童仙房の土及び大阪府下摂津国東成郡天王寺野代田の土を採り鍬を以て打返し足を以て踏み捏して木型に按填し乾かし窯に入れ七昼夜焼成す

煉化石 芝口一丁目 林七兵衛

寛政元年より瓦焼を開業せしに明治八年鉄道修繕科御用中御届仏国人某より煉化石製造法を伝習し今此業を専らとす

製法 府下隅田川近村より出る荒木田の土を採り乾かし碎きて末となし銅線籮を以て淘し水を注ぎ鍬を以て練り筵を以て覆い置くこと四五日仏国の土を石臼に入れ鉄頭の杵にて舂き碎き末となし銅線籮を淘し前に練たる荒木田の土に之を百分ノ一加え又水を注ぎ鍬を以て練ること四五日捏して板上に載せ手を以て按し銅線を以て切り大略尺寸を予定し木套(ワク)に入れ按じ脱して板状に列し乾かし窯に入るる凡そ三千枚松片を入れ焼くこと二昼夜にして窯口を塞ぎ泥封し煙を籠めて焼く者は黒色煉化石煙を放ち焼く者は赤色煉化石なり

煉化石 [神奈川県三浦郡]長浦村 鈴木門四郎

製法 本人所有地の土を採り水を灌ぎ鍬を以て撹捏し木型に按填し型を脱し陽乾し窯に入るること二千三百枚松片を以てやくこと十八時間窯口を塞ぎ泥封し十二時間を経て窯を啓く

煉化石等 県庁[大阪府庁]

製法 田園あるいは池底の土を採り筵を覆い熟さしむること一夜鍬を以て練り砂を調和し足を以て踏み捏して型に填し板を以て四面を按じ型を脱□能く摩擦し滑ならしめ乾かし窯に入る石に赤色を発せしむるは窯火中に塩小許を投じ焼成す

品類 煉化石瓶鉢皿鍋擂鉢渠(ミゾ)瓦風炉湯婆(ユタンポ)酒■火閤(コタツ)玩弄陶像

p.35

煉化石 [三重県]県庁

製法 伊勢国朝明郡大矢知村近傍の山より出る青色砂土を採り乾かし末となし水を注ぎ練り模型に按填し型を脱脂乾かすこと一昼夜四面を板を以て打固め形状を平直ならしめ而して乾かし窯中に積み累ね窯門を塞ぎ泥封し窯窓より松片を投じ漸次に火力を増加せしめ一昼夜を経て窯中の火色雪白にして少しも暗色無きを認て窯窓を塞ぎ泥封し冷るを待て窯を出す

p.42

白煉化石 [静岡県]県庁

明治六年開場し水碓機械を設け窯を築く皆旧製作寮より建設する所なれども今は工作局の所轄たり

製法 伊豆国賀茂郡梨本村を距る二里天城山中小川に産する石を採り水碓を以て舂碎き万斛籮(マンゴクトヲシ)に過し水槽に入れ撹捏し木型に填実し鏝を以て按じ脱し板状に排列し陽乾すること一日再び銅型に填し螺旋機械を以て圧搾(ヲシシメ)し陰乾すること一二日陽乾すること三四日窯に排列し椴[もみ]片を以て焼くこと七昼夜冷るを待て窯を出す

工名 伊豆国賀茂郡梨本村 稲葉常松 板垣弥平 稲葉五右衛門

p.61

煉化石 信夫郡上飯坂村 石田佐吉

製法 同村字赤館より出る土を採り乾かし水を注ぎ翌日足を以て踏み又鍬を以て捏し粘土を一部調和し厚さ一尺方六尺に積み縦八寸幅四寸厚さ二寸の木型に填し箆を以て敲き刀を以て四辺を切り陽かわかし復た箆を以て摩し滑かにし窯に入松片を以て焼くこと十二時間火を止め窯口を塞ぎ泥封し又十二時間を経て窯を出す

p.61

煉化石 岩手県陸中国稗貫郡台村 小瀬川清志

製法 同国岩手郡台村饅頭山より出る白石を採り砂を去り槌碎き水碓を以て舂き末となし型に入れ脱し乾かし打堅め陽乾し窯に入れ一昼夜焼成す

p.77

煉化石 長門国豊浦郡神田下村 井上百介 製法 同村字大師山の土を採り槽に入れ水を注ぎ踏捏し挺となし寸尺を定め銅線を以て切り陰乾し石末を捺し木型に入れ型を脱し鉄箆を以て摩し滑かならしめ板上に列し陽乾し窯に入れ火力を弱くし松片を以て焼くこと十二時間後ち火力を強くし焼くこと復た十二時間火を止め窯口を塞ぎ泥封し十二時間を経て窯を啓く

p.79

瓦各種 伊予国野間郡浜村 大津四郎八外二名

製法 同国越智郡大三島風早郡小川村本郡波方村の土を採り練り捏じ型にて以て形を造雲母末を塗抹し陽乾し窯に入れ松葉松片を以て焼成す

品類 平瓦、円瓦、袖瓦、鬼瓦、巴瓦、唐草瓦、風切瓦、雁振瓦、水通瓦、竈、火炉、水板瓦、鳥襖瓦、黒煉化石

p.95以降の表から煉瓦関係を抽出

物名 府県名 製額 価格 開業年暦 工名地名 出品人名 (掲載ページ) 煉化石 明治6年2月 造幣局 p.84 煉化石等 東京府 150 亨保9年 本所瓦町 小林吉兵衛 p.95 煉化石等 東京府 1,000,000 150,000 小林七兵衛 p.95 煉化石等 東京府 16,500

(売額18,500)文政年間 加藤繁吉等 島田総兵衛 p.95 煉化石 東京府 300,000 18,000 明治8年 武蔵国足立郡宮城村

下川春次郎下川馬次郎 p.95 煉化石 東京府 1,400,000 8,400 明治5年 小台村 小泉弥吉 p.95 煉化石 東京府 720,000 4,320 明治5年 鹿浜村 小宮長次郎 p.95 煉化石 東京府 明治6年 葛飾郡上篠崎村 松原善左衛門 p.95 煉化石 東京府 100,000 700 明治5年 柏原要蔵 島村武兵衛 p.95 煉化石等 東京府 50,800 4,111 安政元年 葛飾郡金町村 細谷伊助 p.95 白煉化石等 東京府 340,000 10,020 明治7年 足立郡千住駅 小川利右衛門 p.95 煉化石 神奈川県 250,000 112.50 明治4年 長浦村 鈴木門四郎 p.97 煉化石等 兵庫県 明治6年 県庁 p.97 煉化石 三重県 50,117 250.60 明治6年 懲役夫 県庁 p.103 煉化石 静岡県 96,000個 4,490 伊豆国賀茂郡梨本村 稲葉米蔵 p.103 煉化石 福島県 30,000 300 明治8年 岩代国信夫郡飯坂村 石田佐吉 p.107 煉化石 山口県 50,000 700 明治3年 (長門郡豊浦村神田下村) 井上百介 p.122 黒煉化石 愛媛県 2,820,000 12,300 (伊予国野間郡浜村) 大津四郎八等 p.123

第一法令出版『日本科学技術体系17』第6章「煉瓦の生産とその建築」に出品解説の抄録があるけれども小川利右衛門だけを白煉瓦製造としてたりする。静岡県の出品は梨本村の土を使っているから耐火煉瓦であるはずだし、岩手の小瀬川工場も白石を用いってある以上耐火煉瓦なはず(そもそもそうか、最後の付表に名前がないのだ)。一次データの検分も甘め(なので大阪府庁の誤りが見抜けてない)。

静岡県出品の工者・稲葉常松は福島県や新潟県でも出てくる名前。同じ人物かどうかは現時点ではわからない。福島の稲葉工場はM27頃、新潟のはM42頃。

上記資料と『明治工業史』煉瓦の章には三浦乾也の名はなし。明治工業史の建築もしくは窯業全般のところを見るべきか。あるいは日本窯業史?

2020-01-01 この日を編集

[ph.] 正月画像

150年前の大立者が長い長い雌伏の時を経て今日に至っている。再び陽の目を見ることになるといいのだが。そして私も彼に習わなければならぬ。与えられた 役割を全うすることのみが必要なことなのだと思う。

例の如くの初詣to原田神社を済ます。例の如くおみくじを引き、例の如く安産であった。安心せよとのこと。まことに有難いことである。

[奇妙なポテンシャル] 悪いインターフェイスの例

泉南市新家の旧市街にて。駅へ向かおうとしている時にこんな場面に遭遇した。見通しの悪い細路地の先に橋が架かっていて、その手前に何やら路面標示が。

泉南市新家の旧市街にて。駅へ向かおうとしている時にこんな場面に遭遇した。見通しの悪い細路地の先に橋が架かっていて、その手前に何やら路面標示が。 路面標示はこうだ。左に曲がる矢印があり、その矢印の先にXと書かれている。

路面標示はこうだ。左に曲がる矢印があり、その矢印の先にXと書かれている。 言葉で説明してしまうと「ああそういうことか」と理解されてしまうかも知れないと危惧を抱くのであるがとりあえず書いてみる。私は最初これを見て「橋を渡って左に曲がればXがあるのだな」と理解してしまった。それからじっくり考え直して、やっと正しい意味がわかったのだ。別にひねくれた読み方をしたつもりもないのだけれども、Xをダメの意味に取らずに目標地点か何かのように感じてしまったのだった。

間違えた理由はいくつか考えられる。「橋を渡って」と思ってしまったのは、矢印の胴の部分?が妙に長かったからだ。その長さの分だけ進み給えと読んだわけである。そうしてその矢印の先にXが置かれているので、進んだ結果のXを想起し、何かはよくわからない仮定的な目的物X、と読んでしまったようである。まさしくX字のごとく縦長く描かれているのもよくない。

「左に曲がってはいけない」ということを示すのであれば、矢印自体に✕印をつけるか、矢印の手前に×をつけるべきではなかったろうか。矢印が先にあるとその矢印に釣られて進んでしまう慌て者、あるいは目先のことしか考えない人を釣ることになりはしないか。少なくともそんな誤解の余地が残されている。その余地を立錐不可にするためにも、ちょうど英語文法のように否定から先に示したほうがよい気がする。

といったようなことは、モノを見て評する分には幾らでも評し得るのである。いわゆるイチャモンとしていくつでも見つけられ後出しジャンケンができる。仮にこの道路標示を企画設計するところから自分が関わっていたとして、でき上がる前から先述のようなことを考え、最適解を与えられる気はしない。

Before...

_ yokkiren [nagajisさん、お疲れさまでした! 売れて良かったですね! でもでも、風邪ひいたりしないようにしてくださいね。 今年もよろしくです。]

_ skyac gtxvk [rvdkblxw lrof gjxhokcu fyuls gznof ecpjtrblx goplnkhq]

_ test [てすち。]