録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2006-01-05 謹賀新年 この日を編集

遅くなりましたが

2006年最初の録.形式ばったことは苦手なので,素直に「今年もよろしくお願い致します」.

なぜ今ごろかって? 会社の仕事初めが今日(4日)だったからというだけであります(w

挨拶よりも中身中身.推敲せずに書き殴ってみる.

今年の目標

しぶとく,しつこく,行けるところまでやっていきます.具体的な数値目標はあえて挙げないほうが楽しめるかもね.

私個人の事業予測?では,まず,今年の春に京都の物件を調査してみたく.ORJ主催で.例によってヤマダさんから提供いただいていたネタですが,歴史的なトコロよりも地理地学的に面白そうなのですな.天候の良くなる3月頃までにアポイントをとって,うまく行きそうだったらフォーラムで参加募集します.

もう一つ,これもヤマダさん経由掘り下げネタですが,石川県の阿手隧道に当たってみたい.ちょっと遠いのでGW頃か.阿手隧道って何やねん!という話はまた後ほど.ただしここも,県の教育委員会の許可を得ないと中に入れそうにないので,それをクリアすることが先決.可能なのかどうかも不明なのでこれ以上はにんともかんとも.

で,夏場はヨッキ氏の活躍に期待,と(ヲイ.オフシーズンはこちらで頑張らないとな.冬とはいえ結構動き回れるし.

ORJの方向性については,早急に「任意団体」化を.あくまでも形なのだけど,ちゃんと段階を踏まないと.すでに規約は作ってあるので,OKが出たら告知します.ああ,それから,理念というか「ORJとは何か」のコンセプト・ノート,アップしとかなきゃ.

鐘ヶ坂友の会の活動が始まったら,これに関する情報はORJにて紹介していきます(この活動は私個人が参加するというよりORJを代表して参加,みたいなイメージを持ってますがどうだろう).春ごろと言ってはったから,まだ先の話になるだろうけど.小さなコトからコツコツといきましょう.

そして自分自身の目標.

1.無理をしない.苦労しているとこを見られるのは見苦しいし,無言の圧力みたいでイカンからね.パソコンは一日3時間まで(w.

2.この部録"をもっと書くこと.あきら氏の爪の垢でも貰おう.

3.旧道倶樂部はもっと疎かになる予定.真面目な話,探索できる時間が少なくなったうえにORJのネタが不安定だから,探索結果はまずORJへ出すことになると思う.その後にサイトで恒久公開という形か.多分,次号からORJに活動報告書が載ることになります.

4.ネタがなくなったら大阪の橋めぐりでもしようかしらん.

バックナンバーCD

今号で告知したバックナンバーCDの製作もかからないといけない.バックナンバーを売るというアイデアを出したのはあきら氏で,最初は「既に読んだpdfを買ってくれるだろーか?」と思ったりしたものだが,やり様によってはなかなか面白いことになりそうなのだ.

例えば既に発行した号の不満な点を改善して,より良い(納得のいく)形にして再発行すること.「廃道あるき」のレイアウトはいつまでも決め手がなくて悩んでいたが(これは純粋にnagajisの問題),今号のA4横/縦1段という形式がいちばんしっくり来ることがわかったので,今までの号の記事をすべてA4横に変えるつもりでいる.他の記事についても手直ししたいところが多々あり.時間の都合で地形図の手書きができなかったところも差し替えておきたい.あと「まるで作りかけ」な創刊号の表紙も:-).そんなこんなでもうちょっと完成度を高くすることと,各号の記事どうしをリンクでつないで,記事の通し読みができるようにしたいというのも以前からの懸案だった.

せっかく作るんならレーベルもちゃんとしたのを作りたい.するとCD-Rで焼いて印刷して,なんてやってられないから,業者に発注してしまえ.という訳で製作枚数1000枚が目標に.流れはそんな感じ.

nagajisは気弱なので最初にお断りしておくが,これで大儲けしようという訳ではないのです.一種の「イベント」として楽しんで,今まで寄稿して下さった方々へ還元&今後の事業の足しにできればいいなと思う.

2007-01-05 どくしょかんそうぶん この日を編集

無い暇を見繕って柳田國男全集19を読んでいる。柳田國男といえば「遠野物語」や民俗学者としての側面ばかりがクローズアップされがちだが、この集に収録されている「国語の将来」や「昔の国語教育」が示すように、国語研究者−−−翁曰くあくまでも門外漢という立場であったようだが−−−としての業績も大きい。概して翁の文章は読み易くまた丁寧であって、私のような素人ですらその趣旨を汲むことができる。しかも楽しみながら。学問の書、というよりも美しく織られた綾錦に対峙するかのような心持ちで読んでいる。

柳田翁はこの書のなかで、明治の初めに義務教育が始まったことを日本語の歴史の一大事件であったと指摘する。それまで日本の「ことば」の発展を担ってきたのは、ちょうど小学校にあがる前後の年頃の子どもたちだった。彼らの格好の遊び相手であった虫や草木に多種多様の方言があることからもわかるように、ことばを作り、使い、伝えてきたのは子どもたちだった。いわば彼らは化学反応の触媒であり反応最前線であったわけである。

それがある年齢になると一様に学校へ集められ、標準語としての言葉・国語を教えられることになった。それで確かに、日本の北と南とで互いの意思を通わせることができるようになったけれども、その代わりに自分の意見なり感情なりを十二分に表現できていた「日常の言葉」としての方言を失ってしまうことになるのだった。あるいは方言と標準語との合間で無益な一人翻訳を強いられる結果になったのである。柳田翁ら民俗学の徒が苦心して集めた方言集が、かえってその矯正に使われるようになってしまったのも悲しむべき皮肉といえる。翁はそれを国語にとって大きな損失と考えていたはずだが、はっきりとした言葉として残してはいない。

国語教育以前の国語はまた、文字ではなく、言葉によって伝えられてきたという特徴がある。母親が子どももに語って聞かせる物語、子どもたち同士や大人どもの間だけで通じる隠語や仕事の用語。日本語というと文字で残された書物が規範で、昔々から確固としたものがあったかのように思われがちだが、それは京や江戸などごく限られた地域の一握りの知識人のものであって、決して日本全土のことばを代表するものではなかった。明治の国語教育は、子どもたちにそうした書き言葉を強いることにもなった。

インターネットの爆発的な普及によって、国語はいま、何度目かの大変革期に来ている(というのはもうすでに誰か偉い人が指摘していることと思う)。発音としての言葉ではなく、書いた言葉で思いを伝えるということが、全く短期間のうちに至極当り前のことになった。もちろん以前から手紙葉書の類はあったけれども、書いたものに対するレスポンスの早さは全くその比ではなく、書くことに当意即妙性が問われるまでになっている。そうして書く言葉でどれだけ自分の思いを伝えられるかが一つの採点基準にさえなっている。そのめまぐろしい変化に我々日本人はついて行けるのか。はたまたこの機に乗じて全く新しい国語が生まれるのか。そんな変化を目の当たりにできる時代に生まれたことを、私などは無邪気に喜んでいる。印刷された書物の価値は薄らいで行くかも知らぬが、文字そのものの価値は決して色褪せたりなどしない。それは断言してもいい。

この混沌のなかで生まれた「2ch用語」の類も、それで思いが間違いなく、そして満足に伝えられるのであれば、それもまた国語となってゆくかも知れない。国語(言語学)の最終目的地を「御互いがもつと自由に且つ快く、思つた通りを云ひ現はし又聞き取ることを得るやうになること」の他にあろうはずがないという柳田翁だから、例えそんな事態になったとしても納得してくれるであろう。しかしあんまり度が過ぎれば「日本語でおk」などと嗜められてしまうかも知れぬが。

2009-01-05 この日を編集

[ORJ] 真の営業再開

ここから忙しくなるぜ。以降次号発行までこちらへの書き込みは光の速さでボーズ縮退します(予定)。アディオス、アミーゴ。

[廃道巡][橋梁][ORJ] とか いいつつ

資料採取に中ノ島へ。肝心のアレを危うく採り損ねるところであったが無事GET。ついでに昭和2年度の市街全図もGET。これで江戸町堀、京町堀の場所ほかを特定できるじょ。

銀橋たもとにある「みゆき橋跡」の謎も解決。知りたい方は「造幣局六十年史」P49参照のこと。ORJをお読みの方はそのうち紹介しますので気長にお待ちください。って言っても名前の通りなのだけどね。

さらに近畿中国森林管理局へ行って大杉谷攻略のための最終兵器を入手してきた。予定の半分に収まったのは現地へ赴いた成果成。そうして見事、攻略の秘策を見い出した・・・!

それよりもだ。木と緑の相談室で素敵な方と出会うことができた。イキアタリバッタリズムは時としてとてつもない奇跡を起こすから止められない。月曜日は森林管理局・木と緑の相談室へGO!

[奇妙なポテンシャル] #83

1月5日夕方、阪急岡町駅付近にて。登場人物は大阪のおかん3名。ここでは仮に田中さん(仮)、佐藤さん(仮)、吉田さん(仮)としておこう。すっかり日が落ちて真っ暗なゆえ何が行なわれているかはわからないのだが、話し声でその一部始終がわかる。いや、わかってしまう。手に取るようにわかってしまう。それほどまでにかしましい会話である。

田中(仮):「はいこれあげる、食べてや」

佐藤(仮):「おいしいで〜」

吉田(仮):「うわあ鳩や、鳩ちゃんや。有難う有難う」

この時点で田中さん(仮)が渡しているのは鳩サブレでありすでに佐藤さん(仮)はそのおすそわけを貰って食していることがわかってしまう。重ねていうが聞き耳をたてていた訳ではない。勝手に耳に入ってくるかしましさがいけないのだ(いけなくもないのだが)。

京阪神のおかんは何にでも「ちゃん」をつけることで知られる。とくにバッグの中には必ず「あめちゃん」が入っていて、「あめちゃん」を介してコミュニケートすると聞いた。例えばバスの中で子供が泣いているとどこからともなく「あめちゃん」を取り出して子供に与え、場を和ませるといった類い。しかしnagajisはそういう場面に出会ったことがなく、ある種の都市伝説だろうと思っていたのだが、(それそのものではないにせよ)そんな場面に遭遇し真実であることを確認できたのだった。にわかに嬉しくなった。

そうして別れ際。

吉田(仮):「ほなよいお年を」

佐藤(仮):「阿呆かっ!!よいお年を、はもうオワタわ!」

ナイスなボケと鋭いツッコミに、不覚にもゲラゲラ笑ってしまった通りすがりのnagajis。大阪のおかん万歳。

[廃道巡] 日経トレンディ2009.2月号

ホントに載っていた。廃隧道巡りが乗馬と並ぶほどになったかと思うと感慨深い。いや、これからなんだけどな。

ホントに載っていた。廃隧道巡りが乗馬と並ぶほどになったかと思うと感慨深い。いや、これからなんだけどな。

ここだけの話し、日経ナントカを買うのは生まれて初めてだった。すみません>各位

2010-01-05 この日を編集

数え切れないほどの先人が通ったはずのその道を、これまで何度辿ろうとし、その都度見失って、何度嘆息したことか。酸っぱい葡萄と見たことか。今は珍しくそれがくっきりと見える。どこまで続くか、どこへ行き着くかはわからないが、今はこの不確定性に酔い痴れていようと思う。

そういう思いを直接表明しないnagajisは人でなしであり卑怯者である。

2011-01-05 この日を編集

[独言] 発送

発送する。遅くなりましたm(_ _)m

[奇妙なポテンシャル] #212

今回は比較のために左右の足のレントゲンを撮ってもらった。それではじめて右足の骨密度が下がっていることがわかった。生きているほうの左足の骨は惚れ惚れするほど白い。しかし右足は指の第一関節のあたりが薄けている。歩いたときの痛みもこのへんにある。困ったことである。おもな原因は過保護にしていたかららしい。そういえば普段からCa不足を認識していたし、怪我して以来飢えて死なないだけの食事を続けてきたからさもありなんと思う。慌てて牛乳を買ってきたりしてみる。

骨が丈夫になる要因は強い負荷をかけることなのだそうだ。酷使してきた左足はその分強いのかも知れない。んで、骨を作るにはCaだけではだめで、ビタミンDも要るんだとか。そのビタミンDはちょっと意外なのだが缶詰に多く含まれている。さばの味噌煮とかいわしの蒲焼とか。

それで以前の奇ぽてを思い出した。実はチャリ部のひるかん制度は、丈夫な骨を作るためという計算があったのではないか。そういう理由付けがあることは一度も聞いたことがなかったが、チャリ部30有余年の歴史の積み重ねから生まれた、意図しない知恵であったのかも知れない。日光も浴びまくるし。ビバ鯖缶。そして缶詰は買い忘れてきた。

[独言] 求められていないもの

求められていないものを追求するのは愚だという当然の結論に達した。しかし廃道からして不要物なのだから同様に向きあうのが筋なのではないかという思いも出てきた。そういうのこそ要らんのだ。よそでやれ。

うう、お腹がぐるぐるいうとーる。

2012-01-05 この日を編集

[Web][独言] 2007年11月のツッコミが失われた

どうもいまいち.2007年の11月前後のデータがおかしくなってる.200711.tdcが化けていたので中身を消したが復活せず.長年日記が見れなかったり何故か12月も個別覧できなくなってて面倒.

空ではいけんのか? ということで適当に入れたら復活した.最も腐ってた頃の2007年11月のツッコミが失われてしまったのはざんねんだ.心からざんねんだ.

[独言][料理] 肉じゃがうめええええええええええええ

とろとろなのである.しるもうまいのである.ついでに入れた人参もあまいのである.

とろとろなのである.しるもうまいのである.ついでに入れた人参もあまいのである.

砂糖3杯,しょうゆはお玉1杯弱,みりん2/3を意識して目分量.ぶり大根と同じ要領で15分も煮ればよい.

[近代デジタルライブラリー] 日本道路技術協会編・道路調査報告書

北陸道道路調査報告書

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1058598/1

中仙道道路調査報告書

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1058599/1

昭和14,5年頃の道路状況がよくわかる貴重な書.前者は福井の隧道群や天田峠,親不知小不知が出てくる.後者は大垣から東で自分には縁遠い.和田峠を越えずに富士見峠で甲府へ抜け,御坂峠で東海道に出てるし.

本当は南紀のが見たかったがアーカイブされてねえ.

[げ] 氷坂隧道

TRDBの資料整理に取り掛かった途端,「これこのまま取り上げても面白くね?」と思ってテキスト起ししてみたりしている.そういう深堀りはこれまでしてなかったからな.結果はいくつも書いたけれど.そして誰得なのもいい.

氷坂隧道は廃隧道じゃないのだから「丹生郡の廃隧道」というサブタイトルはおかしいぜ,直そうぜと思いながらそのままになって今日に至っている.まあいいや.

[独言] 名刺新調

昨晩遅くに入稿して今日夕方には発送連絡がキタ.仕事はええ.明日は無理だろうし自分もいない.

[戦前特許] フランキーパイル,白石杭

なぜか基礎杭マニアになりつつある昨今,皆様はいかがお過ごしでしょうか.

フランキーパイル

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=60330

白石基礎工業が特許取得(たぶん).二重になった管の内管を打撃.内管先に掘鑿尖頭.内外管は伸びきったところで突縁で噛みあって全体で掘削する.伸縮支持棒を内から打ち込む感じか.

その後これに改良を加える特許を取得(昭和2年9月15日).

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=73493

内外管の間に組合せ鉄筋を入れ,鉄筋コンクリート杭とするもの.縦線にらせん状に横線をまとわりつかせる.

白石“爆薬”式

<p>穴の底で発破,空洞を作ってコブつき基礎を作る.http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=67668

大正15年3月3日特許と案外古いものだった.その後,捨て管やモルタルを入れて発破し,形状を保つ(空洞内の崩落を防ぐ)改良特許を取得.昭和4年9月6日.これが工事画報報のやつだと思う.

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=83163

東洋コンプレッソルもペデスタルパイルを改良.コンクリート投入器を兼用する打撃錘.大正15年2月1日特許.

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=67342

フランキーパイルのフランキーって発明者のファーミン・エドガー・フランキグノールのことなんだヨ! ナンダッテー棒読みAA略.

2014-01-05 この日を編集

[独言] プリンタの調子が悪い

PM-870cを使っている。今年の年賀状をプリントアウトし終えたところで黒が出なくなった。いつもならヘッド拭き掃除で復旧していたのだが今回のはちと重症らしい。いくらオイルで吹こうとも戻らない。線の一本すら出ない。

いま調べたら2002年発売モデルというからもう12年も使っていることになる。そう頻繁に使うものではないがないと困る。発送状とか印刷できないし。 なので徹底的に分解してヘッドを洗浄することにした。これでダメなら別のを探す。

2015-01-05 この日を編集

[独言] 読み損ない

後半も目を通さないと意味をなさないことを(すっかり|うすうす|意図的に)見逃していた。まるっと6時間消費した。へろへろになって終わった頃にはもう寝なければならない。なんでこんなに段取りわるいのか。寝言を言うために寝る時間すらない。わけではないが寝たところでただしい寝言が言えるともおもえぬ。

これで使う図版とかレイアウトとか考えてたらまた1日伸びるんだろうな。ばかだな。

[読] 小池喜孝『常紋トンネル―北辺に斃れたタコ労働者の碑』

こんな大事なのを古書棚から拾い損ねていたとは。よほどのうすのろだな。

冒頭1/5をざっくり読んだ程度。壁から人骨が出てきたというのはよほどの作り事でないかぎり本当っぽいんだけど、導入があんまりに「政府=悪」偏りなので、無い眉に唾つけてみたくもなるというもの。単純に事実の羅列でもいいんじゃないかなこういう話は。余計なバイアスほど要らないものはない。奈良少年刑務所の移転先探してるという話を掘り返してきて「裏でこそこそやってる」といちゃもんつけるようなもの。

以下内容とは殆ど関係ない。歴史というものへの感想。書いたものはたくさんある。証言もある。それをまとめたものもある。しかしそれが100%の真実と証明することはできない。積み重ねと鎬削りの末に「確からしい」と思うか思われぬか。なにを吸収し咀嚼してどう判断するか。そこからのアウトプットが問題なんじゃない。自身がどう解釈するか、そこから何を得何に応用するかだろうな、と短い読書時間に思った。成果が見えにくいから(形にしにくいから)歴史って敬遠されるんだろうと思う。これだったら順列計算とか確率とか物体の自由落下とかのほうがまだ役に立つ場が多かろう。

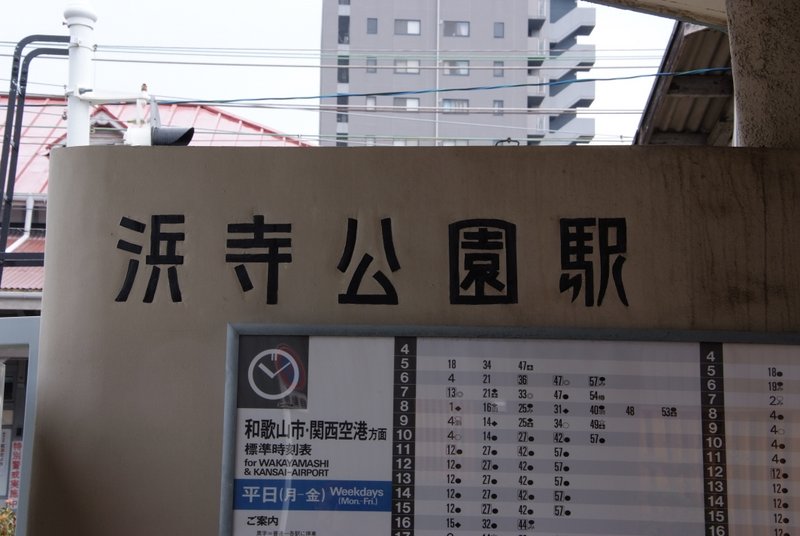

[独言][土木構造物] 浜寺公園駅東口(構造物表札の書体)

西口ばかりちやほやされる浜寺公園駅。東口のこの駅名ロゴのほうが捨てがたい。特に「公」の座りのよさと「駅」の四点の省略ぐあいが。ちゃんと作りつけだ。

書体にも時代時代の流行り廃りがある。作られたものの時代を反映している。札幌控訴院の表札(大正15年)とか、昭和30~40年代のトンネル換気室とかでよく見る宋朝体くさい縦長明朝体とか。

こういうのの変遷を研究したら面白かろうと思う。

[独言] 簡単なことではないか

不要な存在が不要であることを自認して不要と思われるために不要を主張している。 不要になった果てのことはさあ知らん。

2017-01-05 この日を編集

[煉瓦工場] 中国煉瓦株式会社

調べ直して気がついた。中国地方の工場も参加してる。

代表 高野新治郎 (大阪窯業→大阪窯業耐火)

金納源十郎 (岸和田煉瓦)

宮崎弥三郎 (日本煉瓦)

樫野赳夫 (?)

平沼秀三 (中国煉瓦(広島県安芸津町))

監査 樫野虎之助 (?)

同 寺尾雅義 (?)

同 大宮庄三郎 (木谷煉瓦→S12中国煉瓦)

同 山田馨 (大阪窯業耐火)

広島の中国煉瓦の本社ちうことになるんやろか。にしてもなんで岸和田煉瓦や日本煉瓦が。岸和田煉瓦は中国地方でOEM作らせとったからなー。

おっしゃ!S11に樫野が載っとーる。樫野赳夫は常務取締役。樫野虎之助は監査役。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1074090/114

[煉瓦展] 準備#2

別に拓本でなくてもいいのではないか。

五本線刻印のところは文字表記するときに絡んで 書けるのがいいな。この場合は"THE★LENGA"と(無理やり)書けんことない。だったら推定塔本もってきてもいいんだけど、ちょっと表面的というかありきたりというか。代表格である大阪窯業のほうが意にかなうかも知れない。しかしちょっと有名すぎる気がする。なんやねんこの記号、と思わせ、かつ玄人の目も惹くようなのであってほしい。かんなり難しい注文。

2018-01-05 この日を編集

[近代デジタルライブラリー] メモ

日本碍子社章 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1030869/46

三潴郡史 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1018306/292

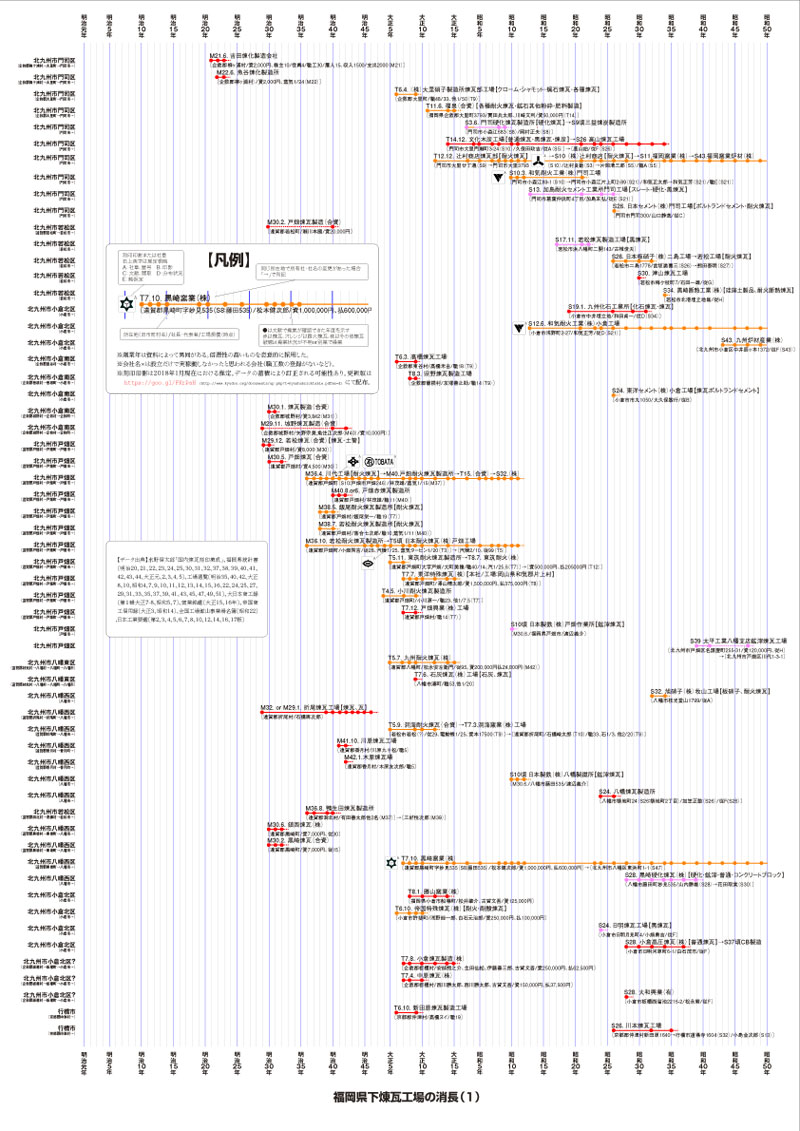

[煉瓦工場] 九州編出来

データを寄せ集めて並べ替えてグラフを書くだけの簡単なお仕事です。

http://www.kyudou.org/documents/up.php?t=kyushubricktable.pdf&m=d

最後にチェックした宮崎県統計書でなかなか面白いことを発見。熊本で盛んに煉瓦を製造していた自助株式会社の第4工場が現宮崎県えびの市にあった。えびのといえば肥薩線と吉都線の分岐点。吉松ー鹿児島はM36開通で自助株式会社第4工場はM33-34頃に稼働が確認できる。ちょっと早いかも知らんが多分建設用だろうと思う。その後M40年代初頭にも2つの工場が興って年100万個超を焼いた(ひとつは自助株式会社工場の継承の可能性大)。終いには二社が合併して年間300万個以上を焼いている。これが多分人吉線方面に使われたんだろう(M41開通)。それが終わるとパタッと止んで消滅してしまう。

といっても漁ったデータは統計書と工場通覧だけで、小さな工場を全て拾えたわけではないのはいつもの通り。大正初期頃には工場が消えてしまうが煉瓦生産量はゼロではないin宮崎県。

熊本県に関してはJSCEの土木史研究会報文で取り上げられていたのがあったのでこれで補完している。県下最初の工場はM20宇土の自助株式会社とある。統計書にはその年度の掲載がないが、創業はM14になっているので、多少製造していただけのかも知れぬ。ただ報文記述の出典がないのではっきりせん。と思ったらちゃんと書いとるやんけ適当抜かすなnagajis>http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1017367/336.これはかなり精細だな、継承関係もはっきりわかる。あとで柿な麻生。もとい書きなおそう。そして書き直した。通覧・統計書に出てこない小工場を2つほど拾えた。他工場の継承はばっちり。

佐賀県の三養基郡三川村寄人の工場群はうまいこと整理できんかった。同じ工場名・工場主でも年ごとに番地が変わったりするので困る(野焼きであちこちで作ってたとか??)。最終的に大川窯業のみが生き残っているが、それ以前は妙に末永姓の経営する工場が多く、彼家が中心になっていたものと思われる。ここら辺と福岡の三潴郡(現久留米市)荒木窯業とか瀬高町文広あたりの煉瓦が熊本に流入して熊本の生産を圧迫したのだな。

天草地方は長崎側でも早くから煉瓦製造が行なわれていて、小工場が多数あったことがチラ見できる(本当はそれ以前、明治になる前から作られていたはずだが)。九州ではこのあたり(有明湾沿岸の一帯)に煉瓦工場地帯があって、それとはまた別に、北九州市エリアでの耐火煉瓦製造が目につく。北九州市域では普通煉瓦や硬化煉瓦の製造もあってまさしく工業地帯という風体。全体的に見ればまあ大体まんべんなく、なのかな。年度によって偏りはあるけれども。

九州には硬化煉瓦をはじめとする亜種煉瓦の製造が多い。化石煉瓦とか鋼鉄煉瓦とか常盤れんがとかわかりそうでよくわからん煉瓦がぽこぽこぽこ出てくる。困ったな。白色煉瓦というのもあったけれどもこれは素地煉瓦ではなくて硬化煉瓦のことだろうと思う。もしくは切り出した珪藻土を焼いた軽量断熱煉瓦か。鋼鉄煉瓦は名古屋にも鉄煉瓦工場があったっけ。そしてなにより鉱滓煉瓦。こういうのを赤煉瓦と区別したほうがいいのかも知れぬと思い、この編からマゼンタ色による色分けを採用することにした。他編もじきにバックワードに修正していく予定。

2019-01-05 この日を編集

[独言][煉瓦刻印] ざんねん

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801308/106

それは共盛社だ。

帰宅後すぐに寝てしまって、起きたら22時過ぎ。無駄に目が冴えた頭を持て余して日本諸会社役員録をめくる→京都煉瓦会社を拾う→それ自体は京都勧業統計書で採取済みだったけれども、そういうや共成社製造品煉瓦の件が片付いていないぞ、という泥沼にはまった。M23頃のを開けば共盛回漕会社というのがあって、それを共成社と勘違いし、京都宮津間道路もしくは海上輸送で宮津か、などと考えてしまってますます目が冴えてしまう。それは 共盛 であって共成ではない。その他M25 の商工人名録なんかもひっくり返してみたけれども関連情報は見つからず。20年代前半期以前の商工業社名簿って数限られてるからなあ。だいいち京都府下と絞り込まれてるわけでもないのな。

件の煉化石道は京都市新車屋町の齊藤のぶという人が寄進したもの。福田寶應?實應?という人物が代行して奉建した?節がある。福田姓の人物は円隆寺に関係がある人物か。齊藤さんのほうは商工録で確かめたがそのものずばりの人はいない。下の名前は「のぶ」より下が埋まってたのを雨の中必至になって掘り返して確認したから多分間違いない。

大手橋は『宮津史研究』第三号にあり。これは宮津市立図書館にしか蔵されておらぬ。あの辺りは今年春にでも行ってみたいものである。

M22という寄進年が京都宮津間道路の完成年と一致するのが気にかかるのだが、全通は8月、寄進は6月なので煉化石道のほうが早い。んじゃああんまり関係ないかな。ただおおまかなところはそれより早くできあがってて、桂川橋梁より京都方が最後の工事だったみたいだし。どのみち陸送であの距離を運ぶのはちょっと大変だろう、それほど多量ではないにしろ延々曳いていくのはどう考えても不経済。それより大手橋あたりの煉瓦がどこで調達されたのかを解決するほうが先よ。

2020-01-05 この日を編集

[独言][未消化] 駒ケ林

舞子からの帰りがけに、探査が手薄だった長田区か兵庫区の辺りを歩いてみようと考え、何の気なしに板宿までの切符を買った。そうして東へ向かっている最中に月見山駅で特急待ちとなり、ふと気が変わってそこから歩いてみることに。月見山周辺や「須磨の穴門」の辺り(東須磨)もまた最旧版地形図の時代からの繁華街である。

東須磨からは天井川に沿って南下し、駒ケ林へ。なぜ駒ケ林へ向かったかというと、単にそこが大きな住宅密集地だったから、という以外にない。神功皇后の征韓にまつわる伝説があるとか遣唐使船の船継所だったとかいう話は探索し終えてから知った。

大変興味深い町である。旧市街は浜に沿って東西に伸びていて、端から端まで旧い形態の街区が残っている。高密度に並んだ家並み、民家と民家の間には細い路地が縦横無尽に伸びていて---人一人通るのがやっとというような、路地と呼ぶのもおこがましいような通路も多い---、中にはそんな通路で四方を取り囲まれた家もあったりする。そして古い家も新しい家も基本的に垣根がない。まさに家と家との間をすり抜けていくようなところが多い。

こういう家並みは古くからある漁村に多いような気がする。和歌山の加太とか、湯浅とか、舞鶴湾の北面の集落とか。できるだけ路地を多く、しかし高密度に家を寄せて建てるべき理由があったのだろうか、それが漁村のセオリーだったのだろうかと思ってみたりしたけれども、仮にそうだったとしても理由が思いつかなかった。風通し・風当たりに関係するものだろうか。建物を離して建てるよりギリギリまで寄せて建てたほうが集落総体として風に対して強固になりそうな気がする。軒下を吹き上げられて屋根が飛ぶということはないだろう。浜辺の街は台風の時などは特に影響を受けそうでもある。

漁村ならではの労働形態に起因するのかも知れない。通路が多ければその分各々で浜に出やすくなるよな、と思ってみた。しかし漁村の労働と農村の労働はどちらがより集団的なのだろう。曳網などは大勢が加勢しなければなし得ないが、普段から曳網ばかりというわけでもないだろうし、小舟で個々に沖に出ることも多かったはず。ただ魚をさばく場とか寄り合いの場とか、船溜は最たるものだな、そんな公共の場は漁村のほうが多かっただろうと思う。そういえば井戸のある家はほとんど見なかったな、庭からしてないのだから。井戸も共用であったのだろうか。

細路地は水道管やガス管の埋設に利用されているのが多かった。そういうものを埋設するとますます境界を変えられなくなる。路地の真ん中に壁を立てて敷地を二分するなんてことができなくなるからな。と考えた時に、この街の形態が保たれているのは都市部に近くて比較的早い時期に水道瓦斯が整備されたことが関係しているかも知れない。そのせいで街区が改まるタイミングを逸したと。新しい都市なら幹線道を通してそこから枝分かれさせれば済む。道を基準にして街を作れる。駒ケ林は人住ありきで始まり発展した集落なのだろう。

それを考えると、都市部でも似たような町並みはある。キタの中崎町とか玉造の中本町とか。泉南の鳴滝も似たようなところがある。必ずしも海辺の街だけに限らないのかも知れぬ。ただ都市部のは長屋が建ってそうなったような向きがないわけではない。駒ケ林は基本的に一軒家の連なりだ。

いろいろ考えてみたけれども答えは得られず。とにかく駒ケ林には数多くの煉瓦があり、煉瓦刻印も多数検出することができた。明治まで遡るような煉瓦は尠いが(貝塚煉瓦や岸和田の古めのものが数点あったくらい)、播煉や和田煉瓦、弘栄煉瓦といった、大正から昭和戦前期にかけての播州煉瓦がそれこそ掃いて捨てるほどある。その頃急激に都市化し、それが一度建て替えられて今になっているものと思う。阪神大震災ではあまり被害が なかったそうだが、それでも真新しい洋風住宅がそこかしこに混じっている。かと思うと倒壊した煉瓦壁の一部が残っている空き地?菜園?があったりもして。道を軸として考えた時の街のかたちは古いが、そこに乗っかっているものは千差万別で、それもまた面白い。

駒ケ林だけでなく、その周辺にも古い街区は残っていそうだ。どうも長田区というと震災のイメージが強すぎる。無事だったエリアも広いのである。

2025-01-05 この日を編集

[独言] あけたぜ

やってることは全然変わらんぜ。でも少し進捗したぜ。

山陽形は攻略したと思う。並形もたぶん無視してよい。が・・・大阪鉄道系の初期の煉瓦が4-1/4幅4-1/8幅なのかは微妙。それをどっちと取るかでスキームが変わる。

9-1/4 x 4-1/2 x 2-1/4 inch が最初期のデフォルトで京都大阪間鉄道でもこれが採用された。それが焼き締まって 2-1/8 inch まで縮むと 8-7/8~8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/8 inch ≒ 大高並形より長1分短いあれになる。それを大高が7.4寸と読んじゃったから混乱するんだ。実際生石山砲台の煉瓦などは長だけ7.4寸が散見されるけれども小口長手が合わない(大高並形長手厚比4.20前後、それよりも若干小さく小口厚比が2,0前後になるやつ)。それは滝並形7.5x3.6x1.8寸の焼き縮んだものと読むほうがよく言い表している。

大阪鉄道の初期の構造物には4.20系が多いが、平均値+1mmすると 8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/8 inch 系の4.11台になる。表面計測の結果を全形の大きさとよんではいけない! そのインチ系を尺寸で読んだ寸法に狙って造るようになってきた頃には大高並形にぴったり一致するようなものが出てくるだろうか。

東京形と監獄則形は創始から尺寸で示していたので尺寸通りの比になるだろう。琵琶湖疏水の計測結果も+1mmすると監獄則比に近づいたはず。つか監獄則自体が8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/4 ins.を狙って作ってあって、琵琶湖疏水もそれを目指したのに7.3×3.55x2寸と厚にサバを読んであるから混乱するのだと思う。

Before...

_ <Name> [<Text>]

_ <Name> [<Text>]

_ buy viagra online Text=erectile dysfunction buy viagra online treatment [<Text>]