録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-10-03 この日を編集

[陸幼日記]十月三日 金曜日 晴

七時四十分に授業始まり十一時三十五分終了、同四十五分より軍人援護に関し賜わりたる勅語奉読式行われたり。而して後誕生日会にて十三時十五分に至。かくの如く一日中実にいそがしき日なりき。運動班運動行われたれども、走り方少なきによりきつからざりき。八景水谷往復交換駈足なりき。酒保は中期中行かぬと覚悟したり。二十一時訓育部長殿の許へ行き、心にしみたる話を聴きたり。心は奮起したり。また先週に比し、なまけがちになりき。遺憾。〔「忄+遺の旁+感を朱書訂正〕

1942-10-03 この日を編集

[陸幼日記]十月三日 土 晴

一品検査兵器に付きありたり。銃剣の柄頭を光らすは不可。生徒監殿の命には服従すべきものぞ。午後工作。作文は菊池氏論にして十分研究をなし菊池精神たるべきものを汲み取る。 天皇を奉じて大義に生く。忠の道なり。随意自習中心動揺して専心務む事を得ずして唯残念なり。

1943-10-03 この日を編集

[陸幼日記]十月三日 日 曇

〇五・三〇空襲警報(演習)にたゝき起され約四十分行わる。予はポンプ班にて最先に小屋に行くも寝取なるを思い出し建物自衛につく。

今日より一週間軍事援護強調習慣にして今日は八時より雄建社前にて一三・一〇・三に近衛文麿に下賜されし 軍事援護に関する 直後奉読並に校長訓示あり。「我々は援護を助けられるべき立場にあるを思い戦意の昂揚に努めよ」とて具体的に示されたり。何事も積極的にやる事なり。尚正午には黙祷を奉げたり。

午前中は手書き書き「秀穂さんに初めて」及び整理を行い午後は三時間集会所に遊べり。今日も学習すること能わず一日がうやむやに過ぎたりと後に思えり。然し大体に良好に用いたる日曜なりき。良好。

2008-10-03 うーん この日を編集

[独言] 結構詰まって来たなあ・・・

不規則な生活のせいで頭ちょっと痛め。大人しく過ごそう・・・。もしくは明日辺り図書館へ行ってあれこれを。

2009-10-03 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #123

さあ、想像力の翼を拡げよう。

これを見て「ちっちゃい松虫やてープゲラwww」と草生やしつつ笑ったことがある奴、いるに違いない。松虫はもともと小さいのだ。そんなことも知らないか愚か者め。ケッ。

※写真や図が必要な時はこっちに。

2012-10-03 この日を編集

[奈良近遺調] 道路元標まつり&陵墓まつり

世にも不思議な「橿原道路元標」。そのレゾンデトオルを伝承し、不思議を不思議で無くする役目を負った。

基本的に里程元標の位置を踏襲。設置に際して里程元標調査をし、それをもと一旦ここに置くよと通知、その後郡と町村の言い分を聞いて設置場所を決定した。それに対する反論も受け付けた。そうして大正11年度に36カ村、12年度に30カ村を設置。そのすべてが角丸四角柱なのはそのためだ、だから辰市村は丸頭なのだ、と思ったのだが11年度に設置なら丸頭にしろよ>奈良縣。

元標はほんとに道路の際に置かれた。四ツ辻の角とか。だから車が巻き込んで折ったり拡幅で失われたりした。実際に設置するにあたって現場判断で場所をずらした場合もあるらしい(その訂正願いも出されている)。そうして都跡村ほかは昭和17年に廃止が告示されている。なので存在しないはず。

参陵道に関してはそれほど面白い発見がなかった。県道指定が残っているいくつかは意味があるかも知れないが。

かわりに中橋とかS4ポンプ車とか機雷とかをゲットした。T12竣工のRC桁橋!(多分。『復命書』漁れ)

2014-10-03 この日を編集

[独言] えーまたかよ

勤務中に電話がかかってきてレッドウィングのオールソールがあがったとの連絡。放役後取りに行くついでにまた地下街を撮ってきた。2日続けて写真を取りに来た変な男に西梅田駅の駅員氏も警戒のまなざしを向けていた。はず。

それにしても萬字屋まで移転するとはなあ。この間入ったのが最後になっちまった。まあ古書街最北端で営業再開するとのことだったし、自分の欲する本を見つけられた試しがない古本屋だったから、ひとつの歴史が終わったというだけで私にはさほど影響しない事案である。それよかあの一帯を改修するとなるとウメチカダンジョンはまだまだダンジョンであり続けることになるのだろうな。どういうふうに改修するんだろ。下手に塞ぐと<ドーチカ>と〔梅田センター街〕<ホワイティうめだ>が分断されちまうぜ。

[読] 桂芳男『幻の総合商社 鈴木商店』(現在教養文庫)

鈴木商店。昭和恐慌の発端となった会社というただその一点だけで認識していた会社だが、実はものすごく影響力を持っていた総合商社であり産業のorganizerとしても多大な功績があった会社だったことを知る。空中窒素固定法の特許を取得して日本で最初にアンモニア合成を工業化したりだとか人絹作って帝人の基を作ったりとか。想像も及ばない壮大なスケールで商社業やって、想像も及ばない収益をあげながら、わずか数十年で没落した。不思議な会社だ。

まだ途中。大正末の没落を金子直吉が語ったところまで。これだけだとなんで落ちぶれたのかよくわからない。

[げ] 地図かく

首を洗いながら全体図に使う地下街略図と撮影方向を示す詳細図のためのS48図を作成する。阪神電車以降はS48図にないので全体図を流用する。多少不格好だが仕方あるまい。あと〔ドージマ地下センター 〕の範囲を書き直さなければ。正確にはドーチカまで行っていないのだな。

地下街の歴史をまとめるためにあと一回市中央図書館に行かねばならない。梅田地下街が大阪駅前都市計画事業で始まったはずなのでそれの裏を取らねばならない。なにげに金と時間がかかっている。ああ、あん時コピっておけばよかった。

[ORJ] DLページ修正

サーバ更新後のどたばた修正でprint_rをひとつコメントアウトするのを忘れていた。実際に購入しないと出てこないものだから気づかずにいた。ご指摘感謝。

[独言] さて

どこまで落ちぶれようかなあ。自分で自分をカスだと思ってるんなら行くところまで行ってみ。

2018-10-03 この日を編集

[料理] 一口カツを揚げ、食べる

最近運気が下がりつつあるのをひしひしと感じるのでその挽回を目論んで、というわけではないのだが一口カツを自作してみることにした。前回の揚げ物の時に豚ロース一口カツ用というのが安かったので買ってきてその2/3ほどが残っていた。それをかたそうと思ったのだ。

一口カツ用とかシチュー用とか用途明示で売られているお肉をその明示のとおりに調理したことがない。たいてい適当に焼いてタレつけて食うか、そもそもそういう肉を買わない。貧しいからだ。どれも喰ったら一緒だろうがということで豚バラ肉ブロックをぶつ切りにしてカレーに入れたり牛すじ肉を入れたりする。今回はたまたまそれが安かったので買ったというだけだ。

まず衣から困った。小麦粉をまぶしてから溶き卵につけるのか、溶き卵につけてから小麦粉をまぶすのかわからなくなる。パン粉の裏書にちゃんと書いているのだけれども、それを読んでいざつけようとする段階になって急にあやふやになる。溶き卵がついていたほうが小麦粉がよく塗れていいんじゃないかと思ってしまうためだ。そうしてそのとおりの順にしたあとパン粉をまぶす段階で間違いに気づくわけである。粉まみれの肉表面にパン粉がつくわげかないのである。

さらに油の温度の感覚がわからない。説明書きには「パン粉を落として底につく前に浮き上がってくるくらいの温度」とあるのだがいくらパン粉を落としても沈みすらしない。油表面でじうじう言うばかりである。結局そのへんも適当にやらざるを得なかった。

結果的には中々上出来なものができあがったと思う。何がうまいかってサクサクの衣がうまい。そしてスパイシーなとんかつソースがうまい。肉はどこいったという感じだが実際その2者が上出来であるように思うのでどうでもよいのである。んで一口カツ9つ揚げてパクパク食べてしまった。残りの油と小麦粉でナス揚げたり蓮根揚げたり長芋揚げたりもした。贅沢の極みである。

[げ] かく

写真だけ通しで入れた。キャプションはもっと工夫しなければいけない。長いので単調になりやすく似たような言い回しと言葉とが頻出するせいで余計に冗長である。nagajisは冗長不安定。

2024-10-03 この日を編集

[きたく][煉瓦工場][煉瓦] なぜ、最後の一歩が届かないのか

『丹波史談』第8号の記述をもとに南桑煉瓦のコアとなる文書の閲覧を申請し閲覧しに行ったのだが、また核心に至れなかった。山田理一郎氏や山田晋一氏が「大切に」と書き添えてまでして残していた南桑煉瓦関係書類の中に肝心な文書が欠けている。5,煉瓦請負契約書、7,煉瓦石請負契約書訂正願、8,右に対する返信、など……。それがいちばん読みたかったのに。

もともと『丹波史談』は山り文書が亀岡市に寄贈されるよりはるか昔の昭和25年に調査執筆されたものなので、その時にはあったものが後年散逸してしまったか、別のカテゴリの資料として分類されて別簿冊に入っている可能性がある(閲覧できたのは原本を撮影した画像を印刷製本した冊子で、南桑煉瓦関係書類と書かれた封筒に収められていたらしい書類が収録された2冊だけだった。それぞれ237・238とナンバリングされていたので数百冊はこういうのがあるのだと思う)。

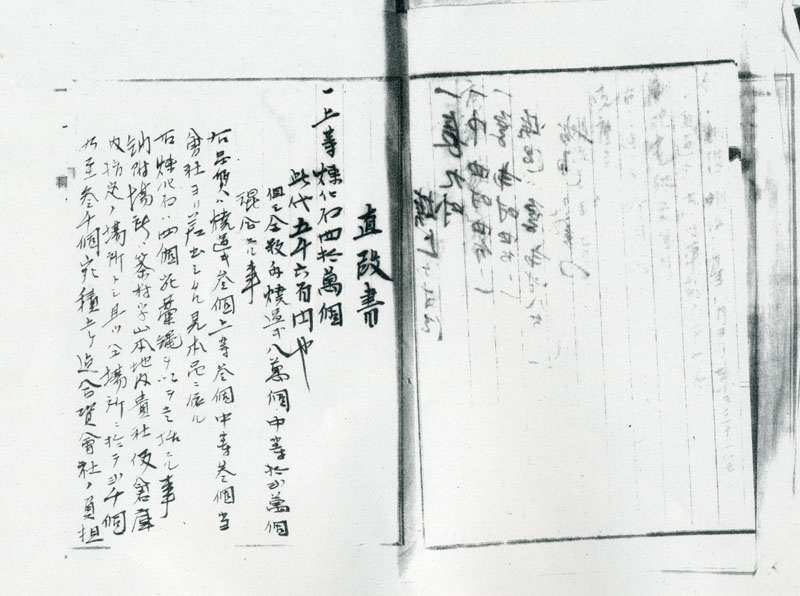

そうはいってもおいそれとは引き下がれないので、必死になって簿冊を読み解き、結果、『丹波史談』に拾われていないが核心にかなり近い資料をいくつか発掘することができた。最も重要なのが上の一枚。M30.7.27に南桑煉瓦と京都鉄道の間で交わされた契約書「直段書」の写しと思われるものである。

これを読むと、南桑煉瓦が京都鉄道に売り込む前から作っていたのは「長七寸壱巾参寸四分厚一寸七分」という寸法だったことがわかる。他の文書で既成煉瓦を「並形」と呼んでいるものがあったので、南桑はこれを並形煉瓦のつもりで作っていたこともわかった。その既成品は「40万個」の契約で買い上げとなり、それとは別に300万個の契約が交わされたが、その300万個については京都鉄道が提示した寸法で作ることになっていた。型枠を改良してそれを納入しなければならなくなったのだ。このへんは山り日記の解読からも判明している。

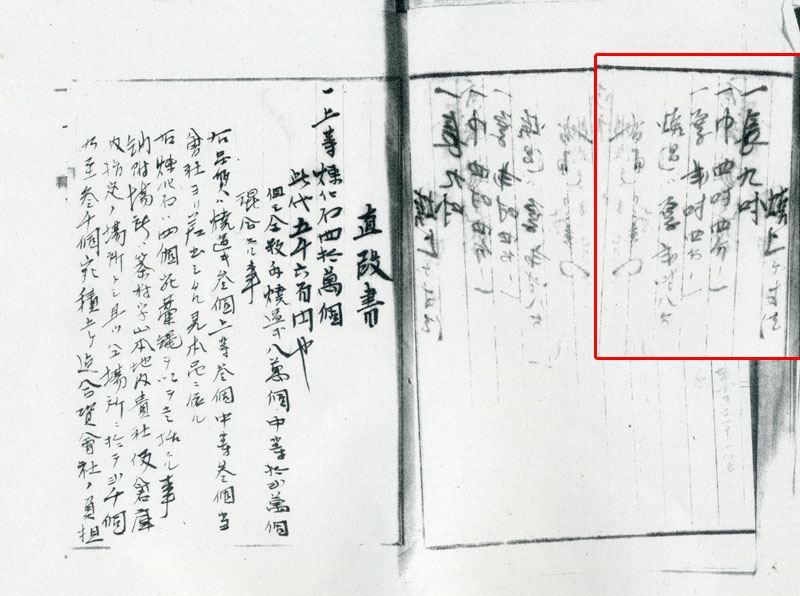

そうしてその300万個に要求された寸法は「別紙の通り」とあって、その別紙が複製されていないのだった。泣きそうになった。けれども、その次のページを見ると、別紙の反転画像らしきものが写っているのに気づいた。別紙の部分が見開き一枚分飛ばされていて、その裏側がこれなのだろう。

反転させると赤枠。「焼上ケ寸法」「一長九吋」「一巾四吋四分ノ一」「一厚弐吋四分ノ一」、焼過は厚弐吋八分(ノ一)ともある。要するに 9 x 4-1/4 x 2-1/4 ins.というインチ規格の煉瓦を要求されたらしいのだった。

南桑が製造していた並形’は1141.6 cc、京都鉄道が要求した煉瓦は1410.3 cc で、焼き上がり体積で1.24倍大きい。ということは一個あたりの原土の量もそれだけ多く必要になる。それを焼くための薪代も嵩むし、もちろん型枠を作り直す必要もあるわけである(そうして1個当たりの単価は既成品と同じ1銭4厘)。南桑は並形’で収支を見積もっていたから、契約のとおりに進めれば当然アカが出ることになるわけだ。

つまるところ、これが南桑煉瓦の失敗の最大要因であり、煉瓦規格が乱立していたために起こった齟齬だった。規格乱立の弊害の実例なわけだ。あるいは交渉にあたった山りの判断ミスと言えるかも知れない。京都鉄道のいう煉瓦が既成品の1.24倍の体積になることをその場で見抜いていれば単価を上げるなりなんなり交渉できただろう。

ともかく山りがこれで契約を交わしてしまったことが後々まで響くことになる。煉瓦単価を上げることとか寸法規格規定を融通緩和してもらうようにと願出を重ね(これが見つからなかった7,8,9の資料)、解約するのしないのの騒ぎになったりした。最終的には契約履行を断念し、会社の役員の一人・植田石之助が個人で契約を引き継ぎ納入を続けることになる(M30.11.27 238収録のソ-24-7)。南桑煉瓦が受注した300万個が契約解除になったというのはそのことを指したものだったわけだ(契約直後の解約騒動は元の鞘に収まっているby山り日記。その後数ヶ月は製造を続け、12月に契約解除→植田へ引き継ぎなのである)。既成品や改良型枠で作った煉瓦;他資料に数十万個の製造記録あり は植田の手によって京都鉄道に納入されている。少なくとも計70万個以上。

確かに京都鉄道の構造物に使われた煉瓦は複数の寸法がある。トロッコ亀岡駅の東にある鵜ノ川橋梁の煉瓦などは各個計測で7-2-5 x 3-4-5 x 1-7-0 寸と計測しているので、これが南桑煉瓦初期の並形’に違いない。嵐山方亀山トンネルの東口の隧道前擁壁なども薄く見えた。トロッコ亀岡駅下の暗渠の煉瓦はほぼ 9 x 4-1/4 x 2-3/8 ins.、これが京都鉄道の意図した規格の煉瓦と思われ(旭商社製?)、隧道の覆工にはこのタイプの厚みのある煉瓦が使われていることを通り抜けざまに確認した。測っちゃいないけどな。一方で田中源太郎の楽々荘に使われている京都鉄道社章印の煉瓦は7-2-5 x 3-4-5 x 1-8-5 寸という体系で、9 x 4-1/4 x 2-1/4 ins. よりも一回り小さい。おそらく監獄則煉瓦の型枠を流用したもので、それが300万個契約以降の南桑煉瓦や植田が作った改良煉瓦と考えていいと思う。『丹波史談』掲載で今回発見できなかった文書では規格の融通緩和が認められたことになっているから、必要最小限の改良を加え、9 x 4-1/4 x 2-1/4 ins.よりは小さめな煉瓦による納入が認められたのではないか(これも隧道に使われていることと思うが、通り抜けざまじゃ長手長まで判断できないからな……)。

そういうところまで推測できるようになった。しかしその推測を立証する肝心の文書が見つからなかったわけで、また断定できないところが残ってしまったわけである。だから嵯峨駅で亀山トンネルの煉瓦を測る必要があったのだが……。遠いなあ。まことに遠い。測れば多分9インチあるはず。

_ とと [プチマッチュウ by MC・ハマー(バブルの記憶)]

_ 絹路 [笑うんじゃネぇ! ウチは隣の松虫通じゃwww]