録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2008-03-20 作業報告 この日を編集

[独言] 春雨じゃ

雨が降ってて図書館に行けず(弱。たかが電車代でも無駄にできないからな。もう少しお待ちを...

[web] RSS

EDITOR'S ROOMを設けたこともあって本サイトの総合的なRSSを作成することにした。RSSというよりも更新チェッカみたいな用途を想定している。

全ファイルのmtimeをチェックして更新の有無を判断。前回チェック時のmtimeと異なればRSSに含めてフィードする(そのため実質的に変わっていなくてもRSSに含まれてしまうことあり)。毎リクエスト時に新規生成することも考えたが、ちょっと様子を見てからにしよう。errataとかheadlineとかファイルをいらってるのが多いからな。

で、実はお使いのブラウザではRSSを解析できない(爆。webのRSSリーダーもほとんどまともに動かない。唯一動くのはyahoo!のリーダだけだ。MacでWindows向けサイトを作るようなもどかしさがある。

原稿に疲れたらCGI。CGIに疲れたら原稿。みたいなローテができればいいんだけど、そうは問屋が卸さないに違いない。

[ORJ] pdf修正

アンケートにいただいている分のerrata。4回に分けて送信する必要はなかったかも知れないな...

DL数の統計を見てみると発行から5日間にかなりの数が集中している。発行直後の初動修正は絶対に必要なのだが(特に表紙のリンク関係など)、その後の修正をどのタイミングで行なうか悩む。混雑している時に再度DLしていただくことになり、より混雑してしまうので...。

ということで、今回は少し間を開けてみた。ご指摘を無視しているわけではないのですよぅ。

[web] index

ついでにnamazuのindex作成。最近号のpdfのインデックスを作るの忘れてた。このページのNamazu検索から検索できます(使い方は今号廃道を読む参照)。

2009-03-20 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #92

唐突に

ほげほげみちる

というワードを思い付き、噴いた。声に出して呟くとより一層味わいが増す。私の青い鳥はこんな近くにいたのだという呆れ、もとい、歓び。

もりもりみちる

というのもいい。青山茂、のような吉祥感がある。

どだい人は、擬音語擬態語に弱いのではないか。そうしてABABという単調な繰り返しは何でも擬音語擬態語になるのではないか。いや、正確に言えば「ほげほげ」は代名詞の一種であって擬音語擬態語ではないのだが、多くのABABは篩にかければ後者の番目に掛るようである。そんなABABと人名をナマで組み合わせると奇妙なイメージが発生するというのも小さな発見だ。その場合「むらむら」「ぬらぬら」のような固定されたイメージをもつ擬音語擬態語でないほうが効果がある。奇抜なものほどいい。

というわけで例によってphpで書いた。何度かリロードしてあなたの青い鳥を見つけてほしい。

<html>

<head>

<title>project Orca</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

</head>

<body class="bc">

<div style="margin:10px;padding:10px;">

<?php

#初期設定

#あいうえお表

$aiueo_array=array(

"あ","い","う","え","お",

"か","き","く","け","こ",

"さ","し","す","せ","そ",

"た","ち","つ","て","と",

"な","に","ぬ","ね","の",

"は","ひ","ふ","へ","ほ",

"ま","み","む","め","も",

"や","ゆ","よ",

"ら","り","る","れ","ろ",

"わ","を","ん",

"が","ぎ","ぐ","げ","こ",

"ざ","じ","ず","ぜ","お",

"だ","ぢ","づ","で","ど",

"ば","び","ぶ","べ","ぼ",

"ぱ","ぴ","ぴ","ぺ","ぽ",

"きゃ","きゅ","きょ",

"しゃ","しゅ","しょ",

"ちゃ","ちゅ","ちょ",

"にゃ","ぎゅ","ぎょ",

"ひゃ","ひゅ","ひょ",

"みゃ","みゅ","みょ",

"りゃ","りゅ","りょ",

"ぎゃ","ぎゅ","ぎょ",

"じゃ","じゅ","じょ",

"ぢゃ","ぢゅ","ぢょ",

"ぴゃ","ぴゅ","ぴょ"

);

$head=$aiueo_array[ rand(0,count($aiueo_array)-1) ];

$tail=$aiueo_array[ rand(0,count($aiueo_array)-1) ];

echo <<<EOP

{$head}{$tail}{$head}{$tail}みちる

EOP;

?>

</div>

<p><a href="michiru.php">リロード</a>

</body>

</html>

2010-03-20 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #158

またしても他人の褌を借りてくる。ずっとタイミングを逃していたが、isoさんのところで見た

が人の顔に見えてしょうがない。「ヒ」の啄および脚(適当)のなすニヒルな表情がいい。これは明朝体でなければ陥らなかった陥穽だ。ウロコの真価かかる場所にぞ具現せり。

で、だんだんそれが「習」に見えてきた。似ていなくはないか。

しまいには「習」まで顔に見えてきた。しかもこれは、イヤミだ。

[読] 宮本常一「村のなりたち」

読書メモを新設する。自分向けのメモである。

P36 郷・・・人為的・官制的/村・・・自然発生的・機能的。村君という言葉が漁村に残る不思議。

P38 浦=漁港。津=商業港。名田制度からはみ出した存在。意外と区別がついてない。若狭の刀根(刀根越)を連想するが後の拡張仕様か。

P48-49 「播磨風土記」アワワの里。あわわ。米では無く粟をさしだした所に意味。

P58 名前と地名の関連およびその流布は、確か鎌倉時代に地頭職が生まれてからじゃなかったっけか。>アタリ。名≒ホノギ@中国地方

P70 水窪の北に西浦(にしうれ)の谷。必ずしも水系=文化圏でなかった例(〜P71)

2016-03-20 この日を編集

2018-03-20 この日を編集

[独言][古レール] ちょっと待てよ

DARLINGTONの1870年モノを見つけられたことは全然偶然でないのかも知れぬ。双頭レールだったらDARLINGTONかCAMMELしかなくて、つまるところ双頭レールを相当な数調べたら最古相等のものが出てきて然るべきと想到すべきなのかも知れぬ。

この分野に関しては嵐さんによる懇切丁寧な解説があるし三越からレール群を掘り出して分類されたうえに各所にご提供されたTさんの業績もあるしで蓄積された情報が層塔として聳えているわけで、うん、現時点で見つけられた古レールは三越産レールの多様性希少性の足元にも及ばないのだった。と頂いていた資料を再見して思ったことだった。

まあ一つだけ意義を見出すなら「行けば見られる」気安い場所にあるということくらいか。そこに双頭レールがあることは多くの方がご存知のはずだが、どの柵のどの柱を見ればいいかわかったらより行きやすくなるだろうし宣伝もしやすいだろう。 頑張って掃討したらそれ以外だって見つかるかもよ。他の会社のとか1860年代のがとかさ。んなことないんかなあ。

2022-03-20 この日を編集

[煉瓦] 今日の気付き

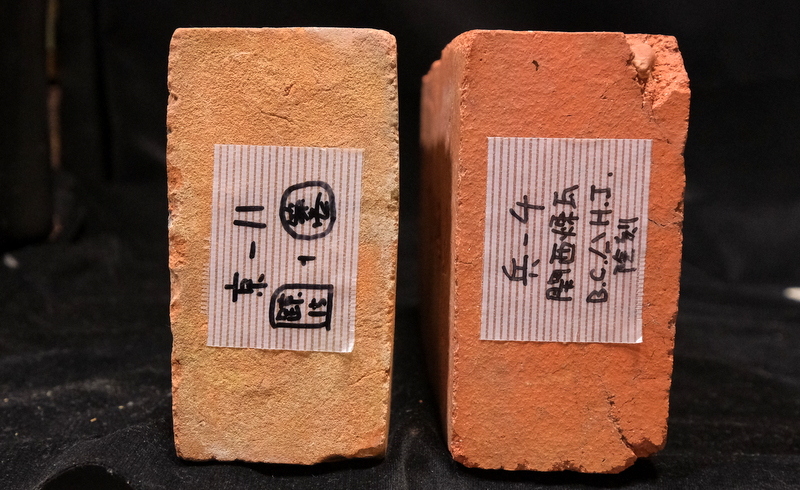

たまたま重ねて仮置していたことで発見があった。関西煉瓦のプレス成形煉瓦と、琵琶湖疏水の初期の煉瓦(□疏+○第壱)は寸法がほぼ同じい。

関西煉瓦のプレス成形機械はイギリスから輸入したものなので寸法はインチで設計されているはず。実際測ると尺寸よりも9✕4-3/8✕2-1/4inchと読むほうが合っている。琵琶湖疏水の煉瓦の寸法は丸善『琵琶湖疏水誌』に田辺が開いた寸法があるが尺寸で書かれてある。厘単位だったはず。

田辺はもともと琵琶湖疏水に使う煉瓦をインチで設計していたのではあるまいか。7.5寸✕3.6寸も本来はインチサイズの煉瓦の近似だったはずなんだけど、B.C.△H.J.に東京形を重ねると小口幅がほんのわずか広いのがわかる。見た目というより手触りで大きいとわかる。インチとインチ近似(尺寸寄せ)の違いがある。

この2種で実寸はそんなに変わらないので(東京形は厚も3mmほど厚い)、混ぜて使ったとしても何も問題も起きなかったはず、いや厚さの違いは影響が出るか。縦の目地厚と横の目地厚を合わせようとすると高さが煉瓦の整数倍にならぬかも知れぬ。1/4インチ目地=約6mm目地。高さを変えずに積もうとするとそれがさらに数ミリ狭くなる。これを目地広げたらその分だけ微小にずれが生じて10段のところが9段半とか9段2分とかになりそう。

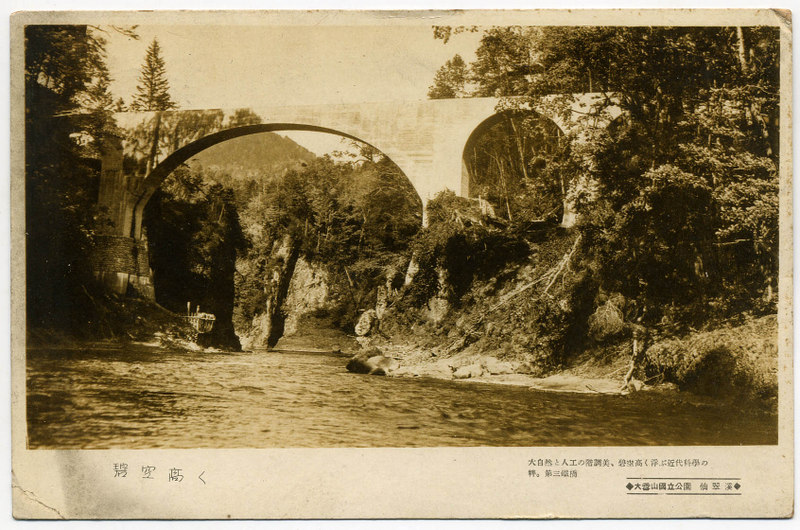

未だ生きていた頃の勇姿。ダムができたせいでずいぶん小さくなったように見える。

未だ生きていた頃の勇姿。ダムができたせいでずいぶん小さくなったように見える。

_ 渡辺(仮) [お忙しい中ご対応有難うございます>sponsor そもそもデータを誤って削除してしまう私がお間抜けなだけですが。 落ち着いたらまた再開をしようとは考えてはいます。良い鯖の産地選びをしないといけませ..]