録"

録"

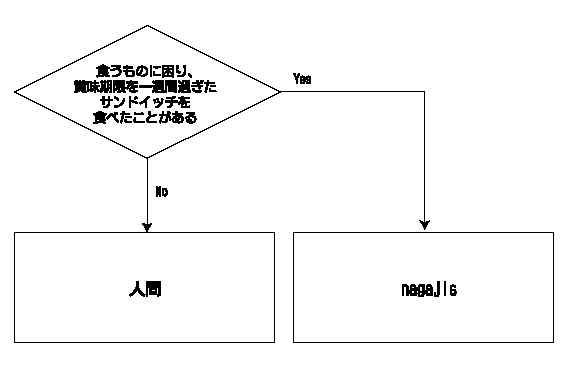

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-04-07 この日を編集

[陸幼日記] 四月七日 月曜日 晴 寒し

八時十分より修身講堂にて訓育部長殿の訓話が〔トルツメ〕ありき。十時より医務室で〔にて〕駐車を行った〔いた〕り。それがすみて〔其後〕洗面所にて洗濯を行いたりしが、あまり良くよごれがおちなかった〔ざりき〕。十三時より体力検査が〔トルツメ〕あった〔り〕。体操がすみて後、十分にて講堂に入り神田中将〔閣下〕の訓示が〔トルツメ〕ありき。夕食後雄建神社前にて軍歌の練習を行う。夜は自習。

今日まで着校延期をなしたる藤本来る

1942-04-07 この日を編集

[陸幼日記]四月七日 火曜日 晴

寒益々増夜半に数回眼ざます。朝寝室掃除をなし後裸体になり例日の如くなすも寒の為手のびず。斯く寒き折に鍛錬するも気持よし。

今日より三・四時限間の二十分休憩を利用し二年三学班は軍歌演習を中心に、色々と担任教官殿となす事となれり。

午後五時限科学、六・七時限即ち随意運動をせずして第十四教室に於て作業(字号通信)あり。要領は生徒監殿が送信機を打たれ、我々がそれを聴きて耳の鍛錬と同時に通信技術を習う。夕食後台上に於て一年と共に軍歌演習あり。今日の自習時間にては存分活動すること能わざりき。真剣・真面目なる一日なりき。

1943-04-07 高千穂丸生還者座談 この日を編集

[陸幼日記]四月七日 水 曇後雨

今日は朝起床時より相当に緊張し張切りてやりたり。午後は学年会にて雨の為兜山上にてなし得ず柔道場にて角力・座団会・宮國の高千穂丸遭難の話・切磋会を実施したり。角力は六人抜きて優退したり。高千穂丸にては宮国・松尾が一組にて平田・川原・松浦が別になりいたる故他三名は不明なりと。唯ボートに乗る際平田と不思議にめぐり会いたりと。松尾は二発目の命中にて側にかたむける際壁につきいたるも歩かんとせしも軍靴の為すべり手すりにぶつかり、ついで其の傍に浮きしボートに乗らんとして波の為船はなれし故その間にはまり沈みしまゝなりと。横になり右舷より水に入りついで後を先に棒立ちとなりて沈めりと。然して助かりし者は主として左舷にありたる者なりと。

三年としての覚悟を新にしたり。自習時間は全く数学に用いたり。良好。

今日初めてドル夫人の独逸語会話授業ありたり。

2010-04-07 ギャッ この日を編集

[独言] 怒濤る

一気にキタッ! 明日までに終わらせるッ!

[独言] 京都府立図書館

京都日出新聞M45.3.、4.、T2.10.、11.を見てくる。奥山田手掛かり茄子。きゅう。かわりに山家橋と市原橋の当時情報。山家は上中下で多少詳しい。

「日本近代の架空索道」はいい本だ。篠原索道できたのかできんかったのか、どっちやねん!!! 付加的に傾城小屋がわかって多分ウハウハ。

2012-04-07 この日を編集

[独言] 勤行了

Ref.を見ようと思って休んでたらずるずる休んでしまった(日記更新すると消えるねん>本日のリンク元)。まあその分いろいろ捗ったのでよしとしよう。結局何も起こらなかったし。

この間あったこと・とても順不同

- 長殿発電所の謎に迫り、謎が増え、後日奈良図籠りをしてその大半を解き明かすことに成功。最後に足を踏み入れたあの謎の平場with関電標柱が軌道跡であったはずだ。長殿へ資材を運ぶためではなく、小原川沿いの隧道を作るためにそれが必要だったので、あの低さで良かったのだ。

- 行きがけに天辻隧道と旧道を訪問。現段階では月報原稿に入れ込んでみているが、これってTRDBにしたほうがいいんじゃね? と思い直している。月報はそういう使い方する原稿じゃねえよな。

- 原稿3本かく。内訳:月報(9割)、アレ(pdfまで;残り1P)、そうして寄稿用の。『トンネルと地下』誌に『偉人伝』を進呈したところ、寄稿ページを2ページいただけることになり、滋賀県の旧隧道と村田鶴をダイジェストで書かせていただいた。近々校正。

2ページで行けるんだろか?と思っていたが、やればできるもので、それなりに過不足無く盛り込むことができた。本当の意味での専門家の方々に村田鶴なる人がいたことを伝えられたらと思うその一心で書けば何とかなるのだよnagajis。

アレのほうは思ったよりいろいろ見つかったので贅沢に突っ込んだ。こんだけやれば価値引き出せただろうと思う。

月報は例によってぐだぐだである。というかこの企画、どこにも収まらない余計情報を突っ込む目的で始めたのだから、TRDBとか旧橋紀行にできそうなやつは別立てにしたほうがいいんじゃね? 次号はTUKA氏のが旧橋になりそうなので、畝傍が浮いちゃうけど。そか、そういう場合は月報に収めときゃいいのか。 - 大阪橋巡りは例によって取りかかれていない。まだどうするか悩んでいる。

- 寄稿の再校。あまり手を入れるとnagajis臭くなるのでほどほどに…

- 上市へ梅を観に連れて行っていただいた。今年の梅は遅い。梅まつりの翌週になってようやく満開、その丁度いいタイミングに訪れることができた。思えば昨年の今頃もこうやって観に連れてってもらったよなと思う。足をひきずりながら。良くなったことにも連れてってもらえたことにも感謝しているが、それを表す術がない。不甲斐ない。

- 奈良図籠りの際に駒田普明氏ほかのことを調べようとしたのだが、豈図らんや奈良図は個人情報に五月蝿いらしく、職員録すら公開していない(公開できていない)と言われた。係の人は「時代錯誤な話で申し訳ないんだけどね…」と仰っていたが。それ以前の話として奈良県には県職員の履歴書がほとんど残ってないらしい。また村田氏のような偶然に頼らなければならないのか。そもそもそっち方面は得るものが少ないんだから諦めたほうがいいのか。

- ゾンビになるんだったか追われるんだったか、ともかく死ぬ思いをする夢を見て大量に発汗、鼻風邪気味で現在に至る。

- 神戸市立図書館で大正水力電気の企業目論見書をコピる。社章はなし。係の人に尋ねてみたが出てこなかった。仮にあれが大正水力のだとしても間違いじゃない。あの区間は大正水力時代に着手されている。索道ができるよりも前に。しかしその後どこまで進んだか…。

それよりも、その調べの過程で『日本登録商標大全』なる本があり、第14類に煉瓦その他があることを知り、そこで謎が二つほど解決した。

それよりも、その調べの過程で『日本登録商標大全』なる本があり、第14類に煉瓦その他があることを知り、そこで謎が二つほど解決した。

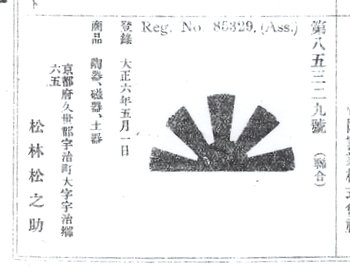

岡町の煉瓦溝で見られたという旭日刻印はこれではないか。分類がちょっと怪しいが年代は合う。松林松之助という人は朝日窯という窯の窯主であるらしい。

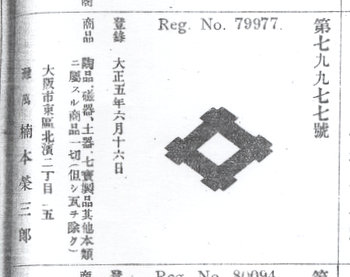

太ましい井桁刻印も大阪の灘萬が出願したこの商標がある。貝塚煉瓦も井桁だったがもっと細い。なにより明治40年に岸和田煉瓦に合併されたというから、岡町住宅地が分譲され始めた明治45年には存在しなかった。

太ましい井桁刻印も大阪の灘萬が出願したこの商標がある。貝塚煉瓦も井桁だったがもっと細い。なにより明治40年に岸和田煉瓦に合併されたというから、岡町住宅地が分譲され始めた明治45年には存在しなかった。

同書には岸和田煉瓦や大阪窯業の商標もある。そのほか耐火煉瓦の商標多し(特殊なものなので製造元が主張したがったのだろう)。『刻印煉瓦集成』にないものもある。ただしこの商標が煉瓦に押されたという確証はない。あくまでも商標だからな。(2013.4.19さくじょ)

- そうして2、3日で一気に桜が咲いた。びっくりするようなスピードだ。桜ってこんなに一気に咲くもんだっけか。そうして今日明日と激寒に冷え込むらしく、雨も降るらしく、散っていくのもまた早そうな塩梅だ。

- いろいろ神経にさわったのか右瞼が間欠的に痙攣している。原因第一はたぶんNHKラジオ第一の番組改編。天然ボケのない謎掛け問答なんてあり得ない。大輪香菊でない地球ラジオなんてあり得ない。

- 腕時計がカタカタ言っていた理由がわかった。抑えの輪バネが折れていたのではなく伸び切って平らになっていただけだった(ネジ巻く時に変なひねり方をしたのが良くなかったらしい)。取り出して曲げて厚みを増やしてやったら静かになった。

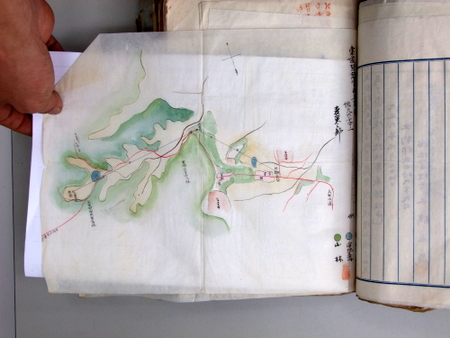

奈良籠で大和白煉瓦索道なるものがあったことを発見。白土って耐火煉瓦の材料にもなったのだな。採掘地および索道のラインは略把握できたがモノは残ってなさそうな感じがする…。掘削跡くらいはあるだろうか。川上村のは坑道が残っているそうだし。

奈良籠で大和白煉瓦索道なるものがあったことを発見。白土って耐火煉瓦の材料にもなったのだな。採掘地および索道のラインは略把握できたがモノは残ってなさそうな感じがする…。掘削跡くらいはあるだろうか。川上村のは坑道が残っているそうだし。

五條市大塔町辻堂の八郎橋。このカッコいいトラス橋はS30製。惜しい。ボーストリング+補剛鋼というべきか、それとも曲弦ワーレンの亜種というべきか?

五條市大塔町辻堂の八郎橋。このカッコいいトラス橋はS30製。惜しい。ボーストリング+補剛鋼というべきか、それとも曲弦ワーレンの亜種というべきか?

辻堂はこの橋の南側で土砂崩れし、それが未だに復旧していない。さっと直せそうな雰囲気なのに後回しされているところから被害の大きさを推して知るべし>nagajis。国道168号もあちこち仮橋運用のままだった。- S先生~まだ旅行中ですか~(泣)

2013-04-07 この日を編集

[道路考古学][道路元標] 道路元標と里程(昭和15)

道路の改良第22巻第5号「全国里程表の作製を望む」に昭和15年頃の道路元標に対する認識がある.田中が言っていたことがずいぶん浸透していたようだ.

記事自体は全国一律の里程表を作成する必要性を訴えた内容.逓信関係には郵便線路図があり,鉄道にも貨物集配の区域表の如きものあり,水路についても水路部測定の水路里程表があって各種用途に利用されているが,道路に関してはそのようなものが存在しなかった.むろん全くなかったわけではなく,明治六年十二月太政官達第四一三号,同八年十一月太政官達第一九九号によって里程調査が行なわれ,各府県が把握しているものがあるけれども,全国一律のフォーマットで誰もが手軽に利用できるようなものではなかった.しかも上記法が大正8年道路法によって廃止されたことにより「里程を測る」ということの根拠?法的強制力?が失われてしまっていた.

道路元標がその代わりをなすものでもなかった.道路元標は国府県道の起終点を定める目的で設置されたものであり,府県道の通過しない市町村には置く必要がないという認識*が通説になっていたため,道路元標間距離を里程に代えることも望めなかった.

然るに道路法施行令第七条に依れば府県庁,師団司令部,鎮守府又は市役所の所在地を国道又は府県道の路線の起点終点とするときは市町村に於ける道路元標の位置に依るべしと規定され,更に同第九条に依れば道路元標は各市町村に一箇を置くと規定されているに拘らず,解釈上は右に該当する国府県道の存しない市町村に於ては道路元標を建設するを要しないと謂うのが一般の定説になっている.道路管理上の基点たる道路元標が斯くの如き事情にあるのみならず,里程標の建設も亦道路管理者の任意に委ねられ斯くて陸路里程の算定は全く法規上も事実上も拠り所を失っていると謂うのが今日の実情である.

里程を把握しなければならない理由として著者があげているものは,以前徳島県の例として引っ張ってきたのと同じだ.旅費を算定するためには里程に依らなければならないが,明治時代に測量された---といっても実測されたかどうかも怪しい---里程を使いまわしているか,あるいは逓信省の郵便線路図等を参考にしているのが現状で,実地と合わないことが多かったうえ,戦時体制になって旅費請求が増えてきた.事務作業が煩雑を極めている中,不明な里程をいちいち問い合わせたり何したりやってられないと.

この投稿記事から,道路元標が里程計測に使われた例はごくわずかであり,そういう用途にも使えないものになっていたこと(そういう使い方をしようという機運もなかったこと)がわかる.国府県道の初めと終わりを示すことだけが存在意義になっていて,その状態で新道路法を迎えたことだろう.

じゃあそうすると,なぜ起終点を厳密に定め,石碑まで設置する必要があったのかということになるのだが,ここんところが解るようで解らない.田中好もそこまで教えてくれてない.府県道起終点を示すだけなら,文章で「起終点はここ」と示すだけでも良かっただろう.石標を置くことで得することといえば,その指示が「大字●●字■■ △番地先」とか何とか書かねばならないのを「××町道路元標」の一言で済ませられるという位しか思いつかない.逆に石を設置することで起終点を動かしにくくなっただろうと思う.改修のたび,新道ができるたびに動かしていたら面倒でかなわないだろうし,往来の邪魔にもなる.そういう邪魔さと天秤にかけた結果か.

もっと単純に,いまの青看板のような役割を期待したものだと考えたほうがいいのかも知れぬ.告示で「県道○○線はここからここまで」と定めてあったとしても,実地をゆく人が皆それを知っているとは限らない.元標があればそこから県道が始まっていることがわかる.あるいは通過していることがわかる.現代の道標的なもの.だったら素直に看板立てろよということになりかねないが.

*「各市町村に一つ」とされていたのは主に郡道の起終点になることを想定したもので,T11に郡道が廃止された結果,国府県道に預からない市町村には今更置く必要がないと考えられるようになった.田中好「道路法」.

奈良県の場合は旅費算定を「里程表」に依ることが告示されていた(あれどこだっけ…).しかしその里程表とやらを見たことがない.おそらく内部的に保持していたものがあったのだろう.「一件」にも里程標調査の記録が綴じられていたし、明治20年代から30年代にかけて里程表を設置した記録もある.しかしその成果をまとめた表は見たことがなく,道路法後に修正されたかどうかもわからない.せいぜい明治の全図や郡統計書なんかに市町村間の里程が載っていることがあるくらい.統計書の個々路線の延長ですらT12以降掲載されなくなる.

三重県は比較的後まで府県道路線の延長を載せていた.統計書に.郡道路線の延長も載せていたことがあるから,かなり網羅的なものを持っていただろうと思う.

近デジに郵便路線図が収録されているが画像が荒くて細部を読むことができない。非常にもったいない。

[ph.] 今年最後の桜

[独言] 謎の廃道@上北山村

理論的に考えれば白川発電所の建設用。しかしここまで立派に作る必要はなかったんじゃないか。脇に水路が顔を出しているようなこともなし。いやいやあれか、堰堤の見回りとかにも使えたのか。

[げ][独言] 内務省告示

思いつきで始めたものに時間を取られている。土木起債の入力は余計すぎたかも知れない。これがどストライクで役立つ人はこの世にいない。自分でも持て余すだろうデータである。国道の告示だけ拾っていくほうがなんぼかマシ。

果たして15号は戦前に繋がるか。戸倉峠の指令は出るのか。S10から遡る時間があるか。

[げ] 月報

Distillerにかけたところで力尽きる。やはり地図が大変だ。ないよりはマシな程度のものだが入れなかったらますますしょっぱくなるので我慢して作成している。調査に出れば出るほど首を締めることになるのは何ともMな仕様だ。

[近遺調] 一覧

- 近畿産業考古学会とは

- ■2月3日 近代化遺産総合調査の委嘱が来る

- ■2月8日 県・市と打ち合わせ

- 奈良県近代化遺産総合調査実施要項

- 近代化遺産総合調査分類

- ■勝手に資料作成

- ○鉄道

- ○発電

- ○鉱山

- ○索道

- ○道路

- ・林道(木馬道、トロッコ道)

- ・紀元2600年事業による「参陵道」

- ■2月22日 第一回調査委員会

- ■3月上旬 調査員に指名される。しかし……

- ■3月16日 KINIASのプレ調査+勝手に橿原神宮周辺調査

- □近代化遺産としての橿原神宮

- ○JR畝傍駅、畝傍架道橋(付・内膳変電所?)

- ○飛鳥川橋、畝傍跨線橋

- ○みのり橋

- ○橿原神宮(綏靖天皇陵、神武天皇陵)

- ○神宮外苑道路

- ○大軌線付替跡

- ○その他

- ■3月19日 調査員証、委任状届く

- ■3月30日 篠原索道(付・天辻隧道)

- ■4月1日 下市再訪

- ・索道

- ・近代建築

- ・橋梁

- ・その他

- ○美吉野橋

- ■4月23日 事務局との打ち合わせ(県議会図書館訪館)

- ■4月28日 川上村西河橋調査

- ■4月29日 北山郷の旧橋2つ

- ○(旧)大栃橋

- ○池原橋

- ■5月8日 東吉野村

- ○吉野水電・筑波峰発電所

- ○石の水橋

- ○佐倉峠(榛原街道改修記念碑)

- ■5月23日

- ◎吉野貯木場

- 引込線

- 石碑

- 丹治避溢拱橋

- 丹治高架拱橋

- 水門

- 吉野材木協同組合事務所

- ◎高橋

- ◎伊勢街道沿いの旧RC橋

- ◎旧吉野駅プラットフォーム

- ◎佐名伝拱渠

- ◎野原村道路元標、南宇智村道路元標

- ◎下田橋

- ◎生子橋梁、生子トンネル

- ◎賀名生村道路元標・宗桧村道路元標(亡失)

- ◎国道168号旧道(西熊野街道)

- ◎衣笠橋p

- ◎吉野貯木場

- ■5月24日

- ◎西熊野街道・長坂

- ◎国道168号旧道 永谷〜立川渡(大滝橋・立川渡橋)

- ◎五新線・天辻トンネル北口

- ◎五新線・宗川橋梁

- ■5月25日

- ◎大和索道樫辻駅

- ◎索道駅の建材を再利用した倉庫

- ◎賀名生の土橋

- ■5月26日

- ◎五新線遺構

- 生子トンネル

- 生子橋梁

- 築堤と暗渠

- 踏切

- 古田川橋梁(仮称)

- 南宇智跨線橋(仮称)

- 南宇智架道橋(仮称)

- 八幡川橋梁(仮称)

- 築堤

- 吉野川橋梁跡

- 新町高架橋

- ◎宇智村道路元標と役場建物?

- ◎不動橋

- ◎壺阪峠

- ◎大峰索道吉野口駅

- ■5月末〜6月頭 一次調査票作成

- ■6月12日 第2回委員会

- ■通月 調査物件対象一覧の追記

- ■通月 調査票作成

- ■6月20日 奈良図籠り

- ■7月9日 産業関係調査委員・調査員と事務局の打ち合わせD

- ■愚痴

- ■7月31 日・8月1日 篠原籠り

- ■8月2日 十津川村訪問

- ◎長殿発電所

- ◎旧折立橋

- ◎丸田賀孝彰徳碑

- ◎水害警戒碑

- ◎参考・旧大塔村辻堂の警戒碑

- ◎山五林業軌道(栗平土工森林組合軌道)

- ■8月9日・10日 第二次十津川村調査

- ◎内原小学校

- ■8月12日 奈良図

- ■補足

- ◎西河橋(川上村西河・5月月報)

- ◎小倉橋

- ◎佐名伝拱橋(大淀町・6月月報)

- ◎洞川電気索道・長瀬駅跡

- ■8月16日 野迫川村訪問 第一回

- ◎弓手原小学校

- ◎桧股小学校

- ◎紀州林業発電所跡・トロッコ軌道跡

- ◎今井小学校

- ◎紀和隧道

- ■8月21日 奈良図籠り

- ■8月23日 下北山村池郷川口軌道(仮称)調査

- ◎小倉橋

- ◎住吉橋主塔

- ◎天ヶ瀬橋

- ■8月26日 橿原神宮再訪

- ◎橿原神宮公苑道路

- ◎洞池開削上碑

- ◎近鉄南大阪線・西池尻トンネル(仮称)

- ◎深田池(底樋)

- ■8月31日 野迫川村再訪

- ◎損保橋

- ◎金屋淵鉱山軌道

- ■8月末〜9月頭 調査票作成

- ■9月17日 宇陀・桜井方面サイクリング

- ○近鉄大阪線・暗渠群

- ◎三本松−赤目口駅間のカルバート

- ◎室生大野口駅東のカルバート

- ◎榛原トンネル西のカルバート

- ◎榛原山辺三の二連カルバート

- ○室生橋

- ○室生路橋(消失)

- ○道路元標(三本松村、初瀬町、朝倉村、桜井市)

- ○香酔峠(笠置街道改修記念碑)

- ○初瀬発電所(跡)

- ○舒明天皇陵参拝道

- ○謎の構造物

- ○近鉄大阪線・暗渠群

- ■9月20日 安全索道株式会社訪問

- ■9月21日 川上村・東吉野村訪問、大鯛木馬道

- ○道路元標(織田村、城島村、多武峰村、小川村)

- ■9月23日 山辺郡周辺

- ○関西水力電気・白砂発電所(跡)

- ○道路元標(柳生村、大柳生村)

- ■9月30日 奈良図籠り・大安寺村・辰市村元標

- ○道路元標(辰市村、大安寺村)

- ■10月3日 道路元標めぐり・天皇陵めぐり

- ○道路元標(下田村ほか)

- ○「橿原道路元標」

- ○天皇陵参拝道(王寺町、橿原市、明日香村)

- ○中橋

- ○腕用ポンプ

- ○JR桜井線・神武里道架道橋

- ○機雷

- ■10月10日 奈良市巡り

- ○富雄村道路元標

- ○天皇陵参拝道(垂仁天皇陵、安康天皇陵、元明天皇陵、元正天皇陵、聖武天王陵)

- ○藤宮橋

- ○近鉄橿原線のコンクリート拱渠

- ○関西鉄道大仏線・黒髪山隧道(跡)

- ■10月20日 近畿産業考古学会年次大会

- ■10月21日〜23日 長殿発電所軌道ほか

- ○旧永盛小学校

- ○旧惣谷小学校

- ○八木町道路元標、真菅村道路元標

- ■11月7日 野迫川トロ軌道調査

- ■11月9日 衝撃のメール

- ■11月19日 橿原神宮再々訪(洞村跡)、葛城市(忍海村・新庄村道路元標)

- ○洞の共同井戸(横井戸)

- ○洞池

- ○忍海村道路元標

- ○新庄村道路元標

- ■11月25日 天川村私訪(天川丹生街道ほか)

- ○“索道基礎”跡

- ○大峯索道・黒木辻駅跡

- ○大峯索道・黒木辻特別枠組跡

- ○洞川電気索道・川合峠支柱跡

- ○天川丹生街道(旧国道、笠木峠・川合峠)

- ○洞川電気索道・川合駅跡

- ■12月7日 奈良図半籠り

- ■12月13日 天川村訪問

- ■12月13日 天川村訪問

- ○洞川電気索道・笠木駅

- ○九尾堰堤・和田発電所

- ○大峰索道・駅跡

- ○大峰鉱山・坑口

- ○天川発電所(水圧管土台)

- ○川迫土工森林組合の軌道跡?

- ○川合発電所

- ■12月20日 奈良盆地走り納め (大和高田市、御所市、高取町、葛城市)

- ○近鉄大阪線・松塚拱橋(仮称)

- ○下野煉火刻印煉瓦

- ○掖上村道路元標

- ○(旧)掖上村農業共同組合倉庫?

- ○齊明天皇陵参拝道

- ○道路元標(越智岡村、船岡村、葛村)

- ○近鉄吉野線・葛駅

- ○志んばし(新橋)

- ○孝安天皇陵参道

- ○孝昭天皇陵参道

- ○葛城水力電気・関屋発電所跡

- ■1月1日 初詣(桜井市)

- ■1月4日 探索始め

- ○西尾外科医院

- ○菖蒲池温泉跡

- ○蛙股池

- ○あやめ新橋

- ○あやめ池

- ○菖蒲池配水池(配水塔)

- ○生駒ケーブル・宝山寺駅

- ○信貴生駒スカイライン(生駒登山自動車専用道路)

- ○生駒山上駅

- ○生駒山上遊園地(飛行塔)

- ○生駒山航空灯台・京大太陽観測所跡

- ○大軌の境界標?

- ○暗峠

- ○南生駒村道路元標

- ■1月11日 奈良図

- ■1月13日 荒池橋(仮称)・生駒鋼索線駅舎

- ■1月13日 奈良市街・生駒ケーブル(再記)

- ■1月16日 奈良再訪・県庁訪問(奈良市)

- ■1月23日 県庁再訪(奈良市)

- ■1月24日〜26日 近鉄三昧(吉野町、大淀町五條市、 田原本町、三宅町、大和郡山市、天理市)

- ○旧吉野村上水道

- ○吉野大峰ケーブル

- ○吉野大峰自動車道路

- ○後醍醐天皇陵参拝道(参陵隧道)

- ○吉野軽便鉄道・薬水橋梁

- ○福神橋梁

- ○谷奥橋梁

- ○薬水トンネル

- ○JR和歌山線・旧北宇智駅 (スイッチバック跡)

- ○JR北宇智駅近くの伏越

- ○近鉄奈良線大和西大寺駅近くの伏越

- ○道路元標(吉野村、田原本町、都村、多村、三宅村、丹波市町、筒井村、治道村)

- ○丹波市の石橋(青石橋?)

- ○陽屋根

- ○JR桜井線旧線跡の橋台

- ○横田の鋼橋(仮称)

- ■2月3日 興福寺追儺会(奈良市)

- ○法蓮橋

- ○石橋

- ○奈良少年刑務所(奈良監獄)

- ○長寿会細菌研究所

- ■2月7日 道路元標(河合村、片桐村)(河合町、大和郡山市)

- ○河合村道路元標

- ○片桐村道路元標

- ○大字小泉の樋門

- ○近鉄橿原線・本庄のC拱橋

- ○大和郡山の金魚溜め池

- ○百寿橋

- ■2月10日 山辺郡回収行(桜井市、大和高田市、天理市)

- ○崇峻天王陵参拝道

- ○JR桜井線・第130号暗渠

- ○崇神天皇陵参拝道、景行天皇陵参拝道(附・柳本村道路元標)

- ○府県道奈良津線の旧橋梁

- ○宮田架道橋

- ■2月10日 宇陀郡散策(宇陀市)(松山町、神戸村、伊那佐村、宇太村、宇賀志村道路元標)

- ■2月13日 朝和村道路元標

- ■2月19日 朝和村道路元標

- ■2月26日 広陵町歩き

- ○磐園村道路元標(亡失)

- ○中之橋

- ○瀬南村道路元標(亡失)

- ○百済村道路元標(亡失)

- ○二条実行組合作業場

- ○馬見村道路元標

- ○箸尾村道路元標(亡失)

- ○近鉄田原本線高田川橋梁、葛城川橋梁

- ○上島織布

- ○第二大和川橋梁

- ○第三大和川橋梁

- ○第三大和川橋梁の築堤のC拱渠

- ■3月6日 八尾大橋と旧朝和村周辺(満

- ○新池

- ○八尾大橋

- ○川東村道路元標(亡失)

- ○大字長柄中央標

- ○大池と道路改修記念碑

- ○朝和村道路元標

- ○足長小学生(昭和25年制定警戒標識「学校近し」)

- ○続・朝和村大字中央標

- ■3月3日 高取雛祭り

- ○無名の石橋

- ○船戸橋(の橋台)

- ○水車

- ■3月18日 高取町・宮本延寿堂二次調査 府県道奈良津線

- ■3月19日 帯解周辺、二次調査@天理市豊井浄水場T

- ○帯解逆サイフォン橋(仮称)

- ○大和煉瓦工場跡

- ○帯解村道路元標

- ○下山実行組合農業倉庫

- ○桜井線の煉瓦橋台 (主に藤左衛門橋梁)

- ○豊井浄水場

- ○一ノ井頭首工(一ノ井分水石)

- ○親里橋

- ■3月26日 天理市周辺・再

- ○佐保村道路元標(亡失)

- ○二階堂村道路元標(亡失)

- ○地蔵院橋S

- ○JR桜井線地蔵院川橋梁

- ○桜井線の煉瓦橋台

- ○岩井橋

- ○奈良市道路元標、奈良県里程元標

2017-04-07 思い出せない この日を編集

峠を越えるときに篭だったか馬車だったかがひっくり返って、怒って改修を命じた知事がいたと思うんだけど。むー

思い出した。矢の子川峠だ。

かの発電所も仁淀川発電所も高知県営でアールデコチックな垂直志向てふ共通点まであるうえにぶー。安喜水力電気やんけ。旭浄水場とか(旧)西町配水池とかいう混合様式博覧会場があって(この二つは高知市ライン)しかも全部大正末から昭和戦前期にかけての建築物とかゆうことになるとこれはもう踏んだり蹴ったり距ったり蹲ったりである。なんということだ。nagajisの目は例によって節穴だ。設計者は誰ぞな。

エントランスのエンタシス柱に違和感を感じたのは正しい。杉の垂直性に重ねたものかどうかは知らん。朝日山とかどかいなっちゅーか。

竣工は昭和10年9月から11年9月までの間ぶー。S8版で△つき、S10で△取れる。最大出力440kW。安喜水電では最大、県営では3番目にでかい。落差とか鉄管長とかの記録はどこいった。あれは初期の便覧にしか載ってなかったのだっけか、別の欄だったか、どないやねん。なお大阪逓信局管下なので幾ら捜しても見つかるわけがない。ダボが>nagajis

4/7よる追記。やぱスマホの小さな画面だと探す気力が殺がれてだめだ。いろいろ反証もでてくるし。どっとつかれた。

へー。高知電気局庁舎もアールデコってんですか。あのポーチもエンタシスな丸柱なんよね。すごいね。土佐の名建築はよ支払わな。

公務員の世界に首を突っ込んだのは久しぶりだけど相変わらずというか何というか、表からは見えないいろんな気苦労があるみたいで、それはまあ一般企業にもあることだけれども、責任の及ぶ範囲対処せねばならぬ雑務の多さは明らかに違い、その分大変なのだろうと思う。そして一人二人の働きで何とかなるものでもなく、加速的な疲弊を押し留め形勢逆転する妙策もなし。あがいてもどうにもならないとわかっているなかで精一杯働くのはその意気や良しを認識しながらのうちは保つことができたとしてもふとした瞬間に浮かび上がってくる虚無感と断縁することは不可能で気が弱くなっている瞬間に付け込まれ取り込まれてしまう危険性を孕んでいる。足元にいて常に隙を窺っている虚しさと戦っておられるからなのかも知れないと今になって気づく私であった。

立ち位置がビミョーなところにあるので自分がどう動けばよいか測りかねている。応援する物好きの一個人、で納まっときゃいいんだろうがそれで礼節を尽くせるとも思えず。とはいえ礼節は衣食が足りてからのお話だからな。あれ、意味が違うっけ。

_ ocoze@三重 [R168が作年末に取り敢えず通れるようになったので,昨年の秋には途中までしか行けませんでしたが,先月1年振りに橋本まで縦断しました。 長殿発電所っていうと,昨年の雨で消滅してしまったところですよ..]

_ nagajis [私が足を踏み入れたのは辻堂の先までで、それであれだけの状況なのですから、それ以降の惨状が想像に余りあります。そりゃ調査も延期になりますわ、という感じです。 長殿発電所は水害前から興味があったところ..]