録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-04-08 この日を編集

[陸幼日記] 四月八日 火曜日 晴

朝、体操に出ず〔づ〕、八時より十四講堂にて生徒監殿の話がありき。一通り勅諭の意味が分る。九時より体力検査がある〔あり〕、俵運搬は失敗したれども二千米は八分二十三秒であった〔なりき〕。十一時班より洗濯を為す。十三時より再び生徒監殿の話があり。それより身体検査を行い、医務室にて診断を為す〔受く〕。以後自由。夕食後酒保へ行き、菓子を食う。大変うまかった〔りき〕。

(nagajis:文語体に慣れてきてはいるが油断すると口語になるのが愛らしい)

1942-04-08 この日を編集

[陸幼日記]四月八日 水曜日 晴

大詔奉載日なり。本日比々谷に於て九軍神の葬あり。

午後郊外教育歩兵隊見学を行う。十二時四十分集合外出の服装にて。往は徒歩、復は電車なりき。見学した要旨を記す

一、兵舎の一般状景

二、大隊砲・歩兵砲・そく射砲の説明

三、機関銃に付きて諸々の説明。分解す。

四、志摩隊(中隊長は志摩一郎の父なり)の内務の実〔際〕を見学。

五、自動砲の説明。分解す。

六、下士官の銃剣術 等なりき。

機関銃の音は軽く、自動砲の空砲、底力あるかの如く聞ゆ〔「底」朱訂正〕。一般に連隊は、こせヽしていそがしき所なりと知る。内務は我々よりはるかに上手なりき。将校生徒頑張れ。〔欄外朱:落着きて勉強出来るは学校のみなり/■努めよ〕 以後将校集会所に休む。立ち続けて大部きつかりき。

1943-04-08 八冊目 この日を編集

[陸幼日記]四月八日 木曜日 雨

夜半より雨風強くして熟睡すること能わず。終日底冷えのするが如き日なりき。

大詔奉戴日にして前例の如く教は雨天の為大講堂に於て七時半より行事行われたり。高千穂丸遭難に照して一層米英撃滅の憤怒に燃えたり。午後は誕生日会にして校長殿は率先和歌を詠ぜられたり。剣術・自習・柔道あり。柔道は愉快にtたまらざるなり。

一年は今日より愈〃躾も終りて授業・術科が始まれり。頗る緊張の模様なり。然し一年は愉快にして之と話す事にして終日が楽しく、物事に馬力の出るを覚ゆ。四十七期生として補欠四名が今日入校命ぜらる。良好。

2006-04-08 進捗 この日を編集

阿手隧道について問い合わせ

そろそろ春だし告知しちゃったし,ということで昨日電話をしてみた.ちゃんと覚えててくれてたのは嬉しいけど,現地はまだ雪が残っているそうな.谷が深いからいつまでも残るらしい.ゴールデンウィーク頃もちょっと微妙かも知れない.月末にもう一度電話をしてみることになった.

そもそも阿手隧道ってなんやねん

9号の次回予告にも書いたのだけど,石川県に「阿手隧道」と呼ばれる廃隧道があって,昨年の秋から情報を収集中.きっかけは「明治工業史」にある一文だ.…って今改めて資料見たら,また予告間違ってたよorz

この

ただし四百三十三間ってことは×1.8して779.40m.ウオッちずを見てもわかるように,そんなに長いトンネルじゃない.旧トンネルはこれよりも長かったんだろうか...てな話をヤマダさんにしたら,その北にもっと長いトンネルがあったことを見つけてくださったのだった.それが阿手隧道と呼ばれていた隧道だ.

昨年の秋にあちこち問い合わせをして,確かに存在したこと,阿手隧道と呼ばれていたこと,数年前には口が開いてたことを知った.もう雪が降る頃で(確か)それ以上の詳細はわからず,「また良い頃に電話をします」と伝えてそれっきりだったのだった.

鳥越三坂隧道というのは現在の国道360号にあって,すでに改修されてはいるけど確かに明治の頃に作られたもの.「道路トンネル大鑑」にも写真が載っている.

この隧道の興味深いところは、さっきも書いたけど「明治時代に作られた2番目に長い道路隧道」ということ.しかもそれが正しく知られていない点.「明治工業史」は昭和の初めに書かれたもので,いろんな所で参照される「原典」のひとつなのだけど,それですら間違っていたのだから.

ただし、愛媛県の別子銅山には1000m級、2000m級のトンネル(「通洞」)が明治の頃から作られている.このへんはマフ巻さんのサイトにあったはず.また鉄道用のトンネルは初期の頃から1000m越えのものは珍しくなかった.あくまで「明治期の」「道路用隧道として」「2番目に長かった」というところを押さえておかないと仰々しくなる.

尾小屋の側は入口がはっきりしている.反対側の阿手側はどうだろう? いまはスキー場があるらしいけど,こちらの話は伺っていない.もし探索するなら尾小屋から別の道を通って反対側に行かないといけないが,とんでもなく遠回りなのが難点だ(ちなみにこの道にあるトンネルも地味に明治隧道).

nagajisはこの探索を第2回のOFF会の場所にしたいと思っているのだけど,どうだろう? ちょっと遠いだろうか? 前回の反省を踏まえて、事前調査(隧道の歴史なり尾小屋のことなり)をするために1回、実際に中に入る会(笑)を1回と、2回に分けてやってはどうかと思っている。1回目は自分だけで、2回目は参加者を募るのもいい。たぶん事前調査はそんなに面白くない(笑

2009-04-08 むきゅ この日を編集

[独言] 天の親様

天の親様だって時には間違えることもあるのだろう。そう思いたい。いや、電話口でごほごほ言ってたおれが悪いのか。2週間後にまた会いましょう。

・・・ってか実は、要件の半分以上はwebで済んでしまうということを後で知った。WindowsのIEでしか見られんサイト作るな、とトゲトゲしいnagajisが申しております。ともかく直感は当たり、大前提は崩れることがなくなった。I'm 旧道倶楽部. May the force be with them.

[廃道巡] 賽鼻毛羅れた

もとい、賽は投げられた。うちは5月17日から募集開始します。和歌山の隧道巡礼します(詳細は追って)。淀川の橋巡りと暴徒ツアーはとりあえず延期・・・うちで勝手にやっちゃったら怒られるだろうな。むしろ川上村に行きたいな。近鉄線利用しますし。

いやいや、東熊野街道ウォークは村営ですでにやってたなあ。しかも安っ。悔しいぜ!(ナニガ)

[KINIAS] 新設

KINIAS=近畿産業考古学会の宣伝マンになることになった。今月後半はこれで潰れそうな塩梅。

[ORJ] 壁紙

ちゃんと作りましたよ。ええ・・・。いまいち捻りがないけれど。

[独言] 松坂

徳島新聞社さん、結構しっかり裏取りされているような印象。自分よりも先に馬場先生のほうへ取材してはるのは正解です間違いなく。nagajisなんて蹴ってポイしてりゃええのんに。

思うにマッチポンプっぽくなってしまうのを厭わずにどんどんタレこんだらいいんじゃないかな。自分達で。上田口のときももう少し何かpushしてあげれば良かった。と墨坂日誌全薩英しながら思ったことだった。

[ORJ] データの整理中

バックアップしなければならないデータが溜まってて、その整理をしている。コピー中は何もできないといっていいほど遅くなる。死んだOSだから仕方ないよね。コピーの傍らリアルな机上も片付けて、部屋も整理して。後者はあまり変わらない結果に。謎の自衛官氏のpdfとTUKAさんの修正と、ちと遅れそう・・・。

2010-04-08 クソッ この日を編集

[独言] クソみたいなクソ文章だッ!

なんだこれは。nagajis文め。付箋無うなった!

[原稿][廃道本] 早速ご連絡戴く

しかも素敵な絵葉書画像のプレゼントまで。まさか存在するとは思っていなかった伯母谷軌道に、以前リンクした、例のとんでもない桟道まで!しかもその所在地が判明してしまった!!しかも軌道は

嗚呼...校正ほっぽり出して突撃したい。四階桟橋見てみたい。

[独言] 困っています。

たすけてください。

たすけてください。

1.時間がない

2.文章が膠着し切ってて直しが入れられない

3.空きスペースがない

4.地図と相番と写真の配置が絶妙に難で大きくしたい写真が大きくできない(<これは運とnagajisのP選定が悪い)

5.華がない

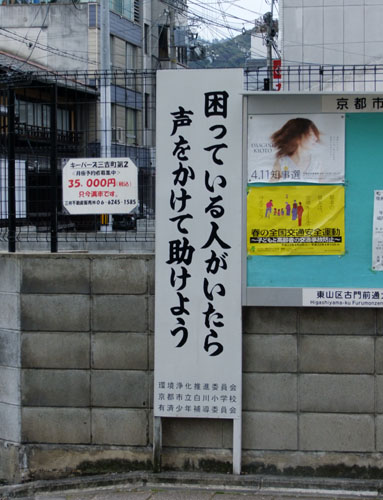

(黙って助けるはあかんのか>看板)

2012-04-08 この日を編集

[独言][資] 復命書

奈良図籠りをしたお陰で「復命書」簿冊の重要性に気づいた.知事の命令や他工区の仕事ぶりを学ぶ目的で他所へ視察に行った官吏の報告書の綴りだ.工事帳簿や鉄道免許申請に復命書が添えられていることは知っていたけれども,カテゴリーに収まらない復命書をまとめた帳簿が奈良図には存在していて,それが当時の道路状況等を知る手がかりになることを発見したのだった.

「復命書」帳簿に綴じられているのは他工区視察の報告書(おそらく若手技術者が勉強するために行かされたもの)が主で,天辻隧道に関する重要情報もこの中に発見した.他には道路行政に関して他県のやりかたを視察に行った報告が多く,栃木だとか広島だとか茨城だとかの工事仕様書(仕方書)も綴じられていた.これはむしろ他県の人にとって貴重な参考資料になるんじゃないかしらん.

視察制度は他県にもあったのだろうか.おそらくあったのだろうと思う.そうしてそれが,鈴鹿隧道に似たピラスターの高研・俵津・土屋隧道が遠く離れた高知県愛媛県に生まれた原因なのではないか.上記のような視察を通して情報が伝播したのではないか.

府県間で情報交換があったのだろうということは前々から言われていたけれども,それがどのようにして行なわれていたのかははっきりしていない.内務省技師(部長課長クラスの技術者)はよく移動したので,そういう人が設計図やアイデアを携えて移って行った可能性が当初は考えらていたのだけれども,村田の例で考えると,上級官吏は(隧道のような雑工事の)設計に関わらなかったように思われる.設計は技手もしくは奏任官待遇技師の仕事であったらしい.となると設計はどうやって伝播したのか.道路改良会が開催した全国道路大会,もしくは「道路の改良」誌や「道路」誌のような情報媒体はあるにはあったが.それが全てとも思えなかった.

「復命書」綴に残されているような行き来が全国的普遍的に行なわれていたとすれば万事解決する.視察に行かされたのは主に若手技手で,まさにそういう技術者が設計をしていた.視察を通じて設計例を伝え,あるいは設計例を学んで真似をしたことは想像していいだろう.復命書に当たれば,その想像を記録で裏付けることができるかも知れない.そういう発見をした.

もちろん道路以外の視察もあった.かつそんな視察に関して面白い史実を発見.駒田普明は大正9年頃に玖珠町戸畑と日田市女子畑の発電所を視察している.道路法令関係は道路書記もしくは道路主事が行ったらしく,そんな場面では滋井の名前を多く見た.

2013-04-08 この日を編集

[雑] 桜塚高校の煉瓦壁

知らなかった.あの壁は豊中市の登録文化財だった.昭和13年に築かれたものだそうだ.

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunkazai/touroku_bunkazai/touroku10.html

そうして例の刻印は讃岐煉瓦のものではないようだ.別所で見つけた松葉菱にサの刻印と比べて大きすぎる.

[独言] 日本語キーボードforTablet

OpenWnnの辞書登録ができるようになったうえ、MOZCエンジンにも対応してくれたのでさらに快適になった。心から感謝。これでMOZCでも辞書が使えたら有難く候だがクレクレばかりでは申し訳ない。作者がその気になるまでのんびり待ちたい。

Google日本語入力はキーボード長文入力に向かない。入力するとき変換するときの微妙なタイムラグが引っかかる。画面下に出たり消えたりする変換候補のせいで視点が定まらないのも辛い。ばしばしタブ補完しながらデータ入力するのには向いているんだけどな。

[ORJ] 503

503になりがちな理由を突き止めた。多分こいつ。塵も積もればなんとやらだな。対策をしたので少しはまともになるだろうと思う(というか・・・早く気づけ馬鹿jis)。

早まってB契約しなくてよかたよ。しかし発行前後のパルス的な転送量増には耐えられないだろうな、相変わらず。

2024-04-08 この日を編集

[NDL] 1888(M21)

大日本監獄協会雑誌 (2) https://dl.ndl.go.jp/pid/1482813/1/5

堀川監獄建設に際して堺監獄分署跡を煉瓦製造所として監獄周囲の壁用煉瓦を製造。本期末日までに50万個。

[NDL] 1889(M22)

滋賀県農商工報告 第10-15号 https://dl.ndl.go.jp/pid/1283869/1/34

石部村民より耐火煉瓦原土の分析依頼。農商務省総務部分析局に送られる。結果は不良。

山陽鉄道旅客案内 巻之1 https://dl.ndl.go.jp/pid/766189/1/32

舞子の浜の関西煉瓦会社工場の描写。

官報 1889年03月11日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2944950/1/4

東京府の下水道建設。M16開始。各府県が下水の構造を規定し煉瓦造が採用されるようになったのも東京府のこの工事の影響かも知れない。M20ちょっと前からそういうのが増える。例えば和歌山県 https://dl.ndl.go.jp/pid/791271/1/180 大下水に石材または煉化石を使うことを定めるM20 岐阜県屠獣場取締規則 M20.6. https://dl.ndl.go.jp/pid/788508/1/305

官報 1889年05月06日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2944999/1/4

関西煉瓦会社 資本金100,000円

官報 1889年05月14日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945006/1/4

福岡県 煉化石製造会社、久留米煉化会社、吉田煉化製造会社

工談雑誌第6号 https://dl.ndl.go.jp/pid/1505148/1/20

大阪紡績見学期 第一~第四工場

雑報(24K)に東京府下煉瓦製造場の記事。官報M22.9.14掲載。金町製瓦500万個。

女学雑誌 (182) https://dl.ndl.go.jp/pid/1749377/1/13

官報 1889年10月29日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945149/1/4

東京入津煉瓦過多で煉瓦価格低迷

工談雑誌 (7) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505149/1/19

関西鉄道工事の見学記、硫酸製造会社観覧記あり。

大阪府農商要覧 https://dl.ndl.go.jp/pid/901189/1/33

煉化石製造業組合所在地 菅原社内 M22.2

獄務指令録 乙 https://dl.ndl.go.jp/pid/795952/1/52

宮城集治監 M19.7.5. 鉄道局より大量の煉瓦を受注し製造中だがそのうち10分の2は規格外となり買ってもらえないのでこれで外壁を煉瓦壁に改築したいという伺

獄務指令録 甲 https://dl.ndl.go.jp/pid/795951/1/188

小菅集治監煉瓦製造場拡張の上申 M14-頃にも何度か上申あったが実現せず(同書)

大阪府農商事五ケ年対照表 https://dl.ndl.go.jp/pid/802122/1/64

M18~21年の堺市の煉瓦生産実績

工学会誌 8(合本)(第85-96巻) https://dl.ndl.go.jp/pid/1528096/1/426

大阪煉瓦、第一煉瓦製造、堺煉化石会社 資本金と従業員数M22

工学会誌 8(合本)(第85-96巻) https://dl.ndl.go.jp/pid/1528096/1/394

田原セメント工場再興の報。M22.8.

現行類聚警察法規 自明治元年至21年 https://dl.ndl.go.jp/pid/791100/1/335

岡山県 M16.1.19. 煙火製造取締規則 製造場は煉化もしくは土蔵等堅牢なる建物に 山形県もM17.6.28.に https://dl.ndl.go.jp/pid/791259/1/170

大日本農会報告 (99) https://dl.ndl.go.jp/pid/2327117/1/15

横浜煉瓦会社 軌道を敷いて土砂運搬

官報 1889年10月03日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945127/1/4

熊本監獄煉瓦製造所の払い下げ

官報 1889年11月02日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945153/1/4

明治22年7月中実績 桑名郡多度村水谷工場 煉化石製造 窯数1 営業日数20、一日12時間就業 普通煉化石製造高130,000個 薪消費量2,800 輸出先関西鉄道会社 職工男48、女16

帝国衆議院議員実伝 https://dl.ndl.go.jp/pid/778402/1/81

関口八兵衛 相馬郡選出 煉瓦製造

[NDL] 1890(M23)

日本名所圖繪 : 内國旅行 五幾内之部 増補再版 https://dl.ndl.go.jp/pid/1085363/1/8

京都博覧場・勧業場 煉瓦造

工談雑誌 (9) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505151/1/16

第7号記事の承 開通前の草津線をトロリーで 琵琶湖疏水の見学も

官報 1890年02月10日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945233/1/8

茬峰社(煉化石他6品製造) これと別に鹿峰社がある。

工談雑誌 (11) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505153/1/18

9の続き 琵琶湖疏水工事の見学

官報 1890年03月04日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945252/1/2

2月25日堺監獄付属煉瓦工場窯場より出火、屋根を焼く 監獄を距ること五町程のところ。堺監獄分署は現現堺市立月州中学校?

工談雑誌 (14) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505156/1/11

東京板紙会社第二工場仕様・工費

官報 1890年10月24日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945450/1/5

平泉村煉瓦工場出水被害

福岡県農商工統計表 第1-4回(明治19-22年) https://dl.ndl.go.jp/pid/808029/1/107

早良郡西新町 煉化会社 M20.3.

静岡県名士列伝 https://dl.ndl.go.jp/pid/777978/1/50

鈴木八郎伝 中泉工場を興し800万個を製造

灘・伊丹・知多清酒醸造法見聞録 https://dl.ndl.go.jp/pid/848159/1/32

灘某酒造家 庭はすべて煉瓦を敷き連ねたり

滋賀県沿革略誌 https://dl.ndl.go.jp/pid/765719/1/52

初代滋賀県庁新築工事成る 詳細 大津警察署も煉瓦造 M21

工学会誌 9(合本)(97-108) https://dl.ndl.go.jp/pid/1528097/1/212

南清による東海道線工事報告

愛知縣勸業雜誌 第18號 明治24年4月發兌(不賣) https://dl.ndl.go.jp/pid/1080873/1/34

刈谷 大野介蔵 煉瓦・瓦を出品(褒状) 第三回内国勧業博覧会

文林 12 https://dl.ndl.go.jp/pid/1601898/1/5

津名郡岩屋浦字松帆村煉化製造所 網元寅吉 立志会会員

官報 1890年04月28日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945297/1/9

M23.1~3. 三重県景況 四日市煉化、水谷工場

官報 1890年05月13日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945310/1/5

土木局臨時建築掛の煉化石購買入札 この頃から入札によるようになったはず http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00524/2010/66-0169.pdf

官報 1890年05月24日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945320/1/5

熊本県飽田郡黒髪村煉瓦工場 M22.12.

官報 1890年08月12日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945388/1/4

三重県景況 水谷工場371人!<総計か・・・ https://dl.ndl.go.jp/pid/1505160/1/20

官報 1890年11月15日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945468/1/5

三重県景況

工談雑誌 (20) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505162/1/20

関西鉄道金場隧道工事報告

官報 1890年12月23日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945506/1/15

友ヶ島砲台建築用 第一部~第五部 煉瓦計160万個 25も https://dl.ndl.go.jp/pid/2945503/1/6

官報 1890年12月28日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945506/1/15

友ヶ島砲台用煉瓦の購買入札 他にセメントも

関西聯合府県共進会報告書 第4回 https://dl.ndl.go.jp/pid/2391014/1/60

旭商社、小山善兵衛など出品

[NDL] 1891(M24)

官報 1891年02月02日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945531/1/8

一焼過煉化石 5,000,000

入札保証金:2,300 入札:2月20日

M24.1.29 東京新橋 鉄道庁第三部

地震実記 : 濃尾惨状 https://dl.ndl.go.jp/pid/831447/1/27

比較的詳細な鉄道被害 上江崎暗渠8ftは中央で縦に亀裂 西側のコルベルとも尽く縦方向に亀裂

土木学(麻氏) 巻之上 https://dl.ndl.go.jp/pid/846022/1/66

攻玉社使用教科書、マハン氏土木学

三重県治一覧 明治21年 https://dl.ndl.go.jp/pid/807398/1/33

煉瓦製造場 工場数4

山陽鉄道旅行手引 増補(訂補2版) https://dl.ndl.go.jp/pid/766193/1/39

岡山 稲垣煉瓦製造所、福浜煉瓦製造所

明治震災輯録 https://dl.ndl.go.jp/pid/773555/1/87

名古屋煉瓦株式会社損失額 5600円 https://dl.ndl.go.jp/pid/773555/1/16 岐阜県監獄所も煉瓦焼き窯を破損、煉瓦塀や各種焼き窯煙突を破損

地震 https://dl.ndl.go.jp/pid/831442/1/50

横河民輔による煉瓦家屋の被災状況の分析と改良案

明治大地震見聞記 https://dl.ndl.go.jp/pid/773525/1/57

横浜電灯会社の煙突崩壊 穴開き煉瓦を使用していたものの煉瓦・モルタルが粗雑

岡山県農商課年報 第12回(明治22年) https://dl.ndl.go.jp/pid/802125/1/39

稲垣耐火煉瓦製造所、玉島煉化石会社M21.1.

福岡市誌 https://dl.ndl.go.jp/pid/766766/1/103

煉化石製造 窯の大きさによって課税額かえる

工談雑誌 (21) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505163/1/17

関西鉄道坊谷隧道工事報告

明治震災輯録 https://dl.ndl.go.jp/pid/773555/1/32

煉石社(煉化石製造)窯悉皆崩壊 就業は容易ならざるべし

法規分類大全 〔第46〕 財政門〔第3〕 予算第3 歳計予算第2 https://dl.ndl.go.jp/pid/994218/1/40

宮城集治監煉瓦製造所新築費

官報 1891年02月19日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945545/1/5

鹿峰社

官報 1891年04月22日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945600/1/5

三重県景況 発進社のみになる

官報 1891年06月22日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945654/1/5

大阪府下工業会社 明治23年末時点

官報 1891年07月23日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945681/1/3

三重県景況 発進社と四日市煉化

染色雑誌 2(19) https://dl.ndl.go.jp/pid/1545327/1/18

若野惣兵衛 緞通・煉化 6月22日官報の転載

警察監獄学会雑誌 2(8) https://dl.ndl.go.jp/pid/1474243/1/25

静岡県監獄署で煉瓦製造開始

窯工会誌 (1) https://dl.ndl.go.jp/pid/1556158/1/18

日本煉瓦製造から高等商業学校商品陳列館に寄贈された煉瓦。幅3寸4、5分、長さ7寸2、3分、厚さ1寸9分から2寸、とあって案外東京型でない。

官報 1891年12月12日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945800/1/5

東京 共同煉瓦製会社

工談雑誌 (22) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505164/1/25

工手学校土木科の試験問題。長50尺のコルベルトに必要な煉瓦数を問う。1立方尺につき18個を要するとして計算するので体積辺りで算出するらしい。そのほうが実用的だ。

工談雑誌 (23) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505165/1/11

東京板紙第二工場 煉瓦集治監製64260本。

工談雑誌 (30) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505172/1/18

夏季修学旅行。碓氷峠から直江津線

窯工会誌 (1) https://dl.ndl.go.jp/pid/1556158/1/10

愛知セメント会社の景況。耐火煉瓦および煉瓦は三重県四日市産。

(15K)濃尾地震で大仏煉瓦製造所の煙突挫折

(16K)信州長野煉瓦工場 外観美にして需要割合に多いが昨今の寒気のため乾燥の際ヒビが入り十分に製造できず

官報 1891年12月11日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945799/1/4

兵庫県工場。関西煉瓦会社。

官報 1891年11月27日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945787/1/7

一焼過煉化石 7,500,000

入札保証金:4,000 入札:12月8日

M24.11.18 東京新橋 鉄道庁第三部

[NDL] 1892(M25)

陶工秘書(枸氏) https://dl.ndl.go.jp/pid/854221/1/73

化粧煉瓦釉薬

官報 1892年01月27日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945835/1/4

三重県景況 発進社 並形煉瓦11150個、異形煉瓦653個、石炭52000斤 https://dl.ndl.go.jp/pid/1556159/1/17 M24.10.~12

工学会誌 11(122) https://dl.ndl.go.jp/pid/1528120/1/7

渡辺譲による震災実地調査報告。名古屋郵便局や尾張紡績等の被災状況詳細。

官報 1892年05月06日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945919/1/4

M24末 関西煉瓦会社

交詢雑誌 (460) https://dl.ndl.go.jp/pid/1563185/1/14

煉化石抗伸力・吸水量試験報告 尾張紡績煙突に使用されていた西尾士族授産所もあり 「並焼にして粘土を能く練らざるが如く記事粗悪なり」 他は主に関東製 機械製煉瓦の優等性 金町も機械抜

官報 1892年10月10日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2946052/1/7

小原台砲台・走水砲台の資材入札

官報 1892年10月15日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2946057/1/9

観音崎砲台入札

工談雑誌 (44) https://dl.ndl.go.jp/pid/1505186/1/10

大阪渡辺橋橋台築造仕訳書 42号承前

窯工会誌 (2) https://dl.ndl.go.jp/pid/1556159/1/24

煉化石商況 日本煉瓦製造煉化価格

窯工会誌 (3) https://dl.ndl.go.jp/pid/1556160/1/26

北海道煉化商況、(2)の承もあり

工学会誌 11(124) https://dl.ndl.go.jp/pid/1528122/1/5

渡辺譲の報告承前

官報 1892年05月07日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945920/1/5

共立煉化増資5,000→1,5000

官報 1892年06月24日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2945961/1/8

深山第二砲台用資材入札

官報 1892年12月28日 https://dl.ndl.go.jp/pid/2946117/1/10

花立台砲台入札。煉瓦は小菅製でその運搬22万個分を入札

_ 絹路 [ 確認しました!! 話題の隧道とは別のモノか旧道かもしれませんが、地図の池の畔から、尾小屋と表記されているところを潜って鉱山記念館の間に昔のツーリングマップには存在してますネ。ツーリングマップ当時..]