録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-05-11 この日を編集

[陸幼日記]五月十一日 日曜日 曇

今日はすべて随意なりき。六時五十分に起床し、洗面し神社参拝を行い食事を為す。パンに卵なり。始めての卵なり為、嬉しかりき。食堂より出づれば、直に服装検査に出場す。八時半より十二時まで手紙を三通書く。午后は野球を三十分して理髪に行く。三時まで読書し以後は洗濯をなし入浴す。頭痛してふらヽしぬ。夕食後は軍歌演習あり。終日接種痛くて走る事能わず。実に今日は面白からざる日なりき。

1942-05-11 この日を編集

[陸幼日記]五月十一日 月曜日 晴

今日より本確的に夏めいて来り。故に、今日より夏衣袴を着用す。野には花咲き、空には鳥さえずり、長閑けき中に、我等は怠落の此処を生じやすし。日曜は特に、自然と親しむは可なれど、平常の日に於ては緊張を欠く事なく勤めざるべからず。

終日、一昨日の接種が痛し。されど我慢をし体操・柔道を行いたり。何事も精神なり。柔道の際等接種の痛みも忘れいたり。痛しと思わば痛し、痛からずと思わば痛からず。

〔欄外朱:然り気魄でゆくべし(nagajis:魄より前は心許なし)〕

午前、歴史考査あり。四十五分授業にして四時間ありて後、本校第三期の先輩篠塚中将閣下の訓示あり。その内容、

一、今日一日という観念を持ち、一日一日を修養せよ。今日の事を明日にのばすな。斯くしてこそ立派な将校となる。

二、伝統を発揮せよ。

斯く我々の先輩は我々の事を心中に銘じておられるなるか。我々須く其の言に従い立派なる伝統を作らん。

1943-05-11 この日を編集

[陸幼日記]五月十一日 火 晴

化学は写真機なりき。午後は工作にて滑空機による地上滑走なりき。十九名にて行い我も亦操縦したり。生まれて初めて飛行機らしき物に乗り、愉快にして且つ緊張したり。滑走してより涼しく、以外に気を大きくして緩りと考えて操縦し得ることを感じ此に自信らしきものを得たり。近日又時間の利用不確実にして自習時間不足す。寸陰こそ大切なり。昨日柔道にて頭をうちし事により、又多理由にて頭痛し体倦怠にてあくび多し。

2006-05-11 阿手隧道下見 この日を編集

GW中はまともに休みが取れず,尾小屋鉱山資料館の館長さんとも都合が合わなくて,9日にようやく下見へ.急行きたぐに→小松駅前で仮眠→下見→とんぼ返りというハードスケジュールで未だに体が重い.

詳細は改めて報告するとして,結論から言うと,入口付近がかなり崩壊していて「掘らないと入れない」.入れたとしても5m位で塞がっている可能性が大きい.何しろ入口が30cm×30cmくらいしか開いていず,腕と頭を押し込んで,ライトで照らした範囲を見るくらいしかできなかった.

そりゃまあ無理矢理入って確かめたかったさ.でも「許可を取ってね」と言われている手前,無視して入るのもアレだし.それに下見だから…ここで全容解明しちゃったら楽しみがなくなるじゃない

2006年5月9日現在の阿手隧道(尾小屋側).あとわずかで完全閉塞.土が積もっているだけだからシャベルか何かで掘り返すのは容易にできる.ただこの穴の奥もこれくらいの高さしかないので,こっちから入るのは難しい.

被った土を掘り返して,頭と腕とカメラ+三脚を押し込んで撮ったのが右の写真.坑道の左側になる.天井とそこからはがれ落ちた岩盤の間に50cmくらいの隙間が開いている.

坑道右側はまだスペースがあって,しゃがんで通れそうな塩梅.この開口部とは別にもう一箇所開いているところを見つけて,そこからのぞき込んだのだけれども,見える範囲では死々累々てな感じだった.3mほど奥で天井付近まで岩が積もっていて,ここで塞がっている可能性が高い.ただし,角度が悪くてはっきりと見えず,本当に3m奥で塞がっているかどうかは不明.この入口付近を乗り越えられたら,あとは何とか行けそうな気もする.かなりヤバいけれど.

阿手側の坑口があった所へも行ってみたが,こちらはひとめでわかるような痕跡はない.尾小屋側もたいがいな状況だったから,よほど時間をかけて探さないと解らないだろう.

阿手隧道の歴史

そのものずばりの資料は鉱山資料館に残されてなかったのだけど,館長さんの勧めで赴いた小松市立図書館でいくつか拾うことができた.

- 明治27年?完成

- 尾小屋鉱山と阿手鉱山の連絡のために,古い坑道を利用して建設(尾小屋と阿手は当時は別々の事業体で,明治40年代に阿手鉱山が尾小屋鉱山に吸収される形で合併)

- 阿手から尾小屋へ鉱夫が通ったり資材を運んだりするのに使われたが,大正8年に尾小屋鉄道ができてからは重要度が下がったらしい.稼働中は阿手の人が金を出して維持管理をしていた,

- 延長は約580mと約700mという記述が(一つの本の中に)あってはっきりしない.580mは短すぎるように思う.高さ幅ともに2m.内部は素掘りで鉱山の坑道と同じような支保工がなされ,足元に引かれた板を頼りに歩いていた.途中で大きく折れ曲がっていて(これは古い地形図でも表現されている),向こうは見通せなかった.

- いつごろまで利用されていたのかは定かでない.尾小屋鉱山が閉山した昭和46年頃にはまだ通れていたそうだが,昭和48年刊の鳥越村史では「すでに通れない」とある.館長さんの話では閉山する時に既存の坑口をすべて埋め戻したというから,その時に一緒に塞がれてしまったのかも知れない.

解ったような解らないような記述しか見つけられなかったが,その程度の扱いだったことは間違いない.追加で何かわかるといいのだけど.

2007-05-11 [ORJ]たぶん作業報告 この日を編集

[ORJ] そろそろオペ開始

張子の虎さんから原稿のバックをもらう。メールを受け取るこのマシン、この文章を書いているBeOSでは確認することができぬ故、明日の朝Macに移して取り掛かろう、と思った昨日だったのだが見事に寝過ごしてしまつた。明日こそはちゃんとかかります、ゴメンナサイ>張子ノ虎サマ。(あ、無事に受け取っていますので。1日前の25日までには校了まで持っていきますから)

明治隧道の作っちゃったレポは、無理にくっつけなくても「喪われた〜」とか別の企画にして同じ号に載せればいいんじゃね?と思ったり。しかしそうすると文章の構成から変えないといけないので大変なのは変わらない。

今さらだが、連載企画にはそれぞれのコンセプトを設けているつもり。例えば「廃道を読む」なら(役に立つかどうかは別として)廃道蘊蓄資料という位置付け、「喪われた〜」はルポとは対極にある静かな読み物として。現状の作っちゃったレポはレポそのままなので、「喪われた〜」のタイトルつけて終わり、という訳にもいかないのだ。しかも2つあるうちの1つは明らかに「喪われた〜」にそぐわないテンションで書いてしまっている。一度書き上げた文章を手直しするのはとても苦手なnagajisだ。

最悪の場合、禁じ手の「倶樂部報告書pdf版」でゆくかも知れない。そこまでして載せたいルポか?と言われるとちょっとアレだが。でも、まあ、あれは、誰かに教えたくて仕方がないのだ(笑)

それより江浪峠だよ。どうするよあの中途半端な探索。廃道を読むまで書いて時間が余ったら考えよう。。。と言いつつ一方で「自転車旅行の理論と実践」というネタ企画(しかも廃道とは何ら関係がない)を思い付いたりしているダメな自分。ハイテガーはどこへ行ったのやら。千町峠で頭冷やして来い。

もう一つの作業は協賛リンクの作成。溜りに溜ったリンクをまとめてupする予定。只今査定中。お待たせしてすみません>各位

[奇妙なポテンシャル] #6

奇妙なポテンシャルはあくまでもそのポテンシャルに価値があるのであって、説明し切れてしまったり現実のものになってしまったりしてはたちどころにその輝きを失ってしまう、という性質がある。それはちょうど可食性インキを使って餅を描くのに似ている。絵に描いた餅は喰えないからこそ価値があるのだ。愚挙と断じて然るべき行為であり、謹むべきものである。

そうして昨年暮れの先行販売は、実は元ネタがあったことを告白せねばならない。そのかわりネタの出所はあくまでも自分自身であって、全ての責が私にあることに変わりはない。

2002年の夏、秋田県仙北市。通称源太坂にて。実際にやってみて余りに居たたまれなくなり、このまま立ち去った。

YouTubeに上げて、さらに後悔した。

2009-05-11 終わらない この日を編集

[独言] ひたすらかいている

イカれたサルのごとクニかきつヅケていル。27000W、これでもまだ終わらない。逃避したい気分がドッペルゲンガーを生み出したのかも知れぬ。さいみんじゅつでもかけておけ。

先に〆を片付けた。少し端折るしかない&途中のアキを何とかしないといけない。

2010-05-11 ふう この日を編集

[テ][ORJ][原稿][独言][企画][web] 一気呵成(覚えたて)

6日に帰って来てから息継ぎなしで働いている(こう見えてもな!)。やっと一息できる。。。

50号記念はとりあえず締め切ったことになっている。驚いたことに11ものエントリが。ORJで一切といっていいほど宣伝しなかったのにこれだけ集まったのは(ry

[独言] そろそろ

愚者であることに飽きつつある。根としても演技としても。でもまあ今更真っ当を全うできる筈も無く、むしり取った衣笠のまま野晒しになって朽ちていくだけだという既定路線は、どうあがいた所で変更できるものでもない。ひたすら格好悪くあがいて死んでゆくのみだ。

[独言] 千鳥柄黄銅水差(ちどりあんがらおうどうのみずさし)

先日こんな水差しを入手した。いきさつと値段は聞くな。

黄銅製の水差し。6匹の千鳥がうまい具合に配置されている。背景は帆船である。薬缶に丁度良いかと思ったが割れたのを銀鑞で修復してあるので火にかけられない。夏場に麦茶でも作ろうと思う。(緑青が吹いているところがあるので醤油で磨きたいところだが現状のいい色合いが落ちるのが惜しい。銅製品は(酢)醤油で磨くと綺麗になる。これ「づぼらや」のバイトで学んだ豆知識な。)

こういう手作業の工芸品は憧れのひとつだった。自分ではまず作れないだろうというものに敬意を覚える。大事に使おうと思う。

入手した現場では気づかなかったが、蓋裏に「俊工記念 洛西土地区画整理組合」と刻印がある。このワードで検索すると京都洛西のオサレな住宅街の話がヒットした。どうも戦前昭和の事業の記念品らしい。その偶然(思わず知らずに産業遺産的物件とのつながりがあったこと)も何とも言えず、よい買い物をしたと思う。

入手した現場では気づかなかったが、蓋裏に「俊工記念 洛西土地区画整理組合」と刻印がある。このワードで検索すると京都洛西のオサレな住宅街の話がヒットした。どうも戦前昭和の事業の記念品らしい。その偶然(思わず知らずに産業遺産的物件とのつながりがあったこと)も何とも言えず、よい買い物をしたと思う。

[独言] 毒言

諦観とか達観とかではなく挑戦として人間生理と真理に背いてみたい私である。使う機会など無いviagraのspamなど、要らないものの最たるものではないか。Hallo, じゃねえよ婆鹿。四ね四ね氏んでしまえ否史ぬ以上の苦しみを味わえ(C)筒井康隆>スパマーとnagajis。なお94年センター試験国語で唯一間違えたのが「達観」の意味だった。以上のことを書いてみたくなるnagajisは人としてどうかしているはずだ。

2011-05-11 この日を編集

[げ] あじかわまつったった

やっとできた……究極の誰得記事完成。あとでKINIASに使うつもりで書いているのがばればれである。

[隧] 尾鷲の穴

こんなところにあるとは思ってもいなかった軌道の隧道。この間の旅でやのこ小僧さんに教えていただいた。へぇ〜へぇ〜へぇ〜。

これも半分だけしか歩いてないので、詳細はやのこ小僧さんによる全容解明に期待!

2012-05-11 この日を編集

[独言] 歴史と伝聞形

歴史というものに触れれば触れるほど自分の立ち位置がわからなくなってくる.書物や聞き語りで知った歴史は自分が直接見聞きしたものではないのだから,それを書くときに「という」のような伝聞形を使うのが相応しいように思っている.かといって「という」「らしい」の連続ではサマにならない.そんな曖昧なもの,誰が喜んで読むだろう,と自分でも思う.しかし伝聞は伝聞なのだから,正確を期するには伝聞形で書いておかなければ.と独り悶々として揺れている.どっちつかずが一番よくないのもわかっている.「だ」「である」の断定形を使って臆面せぬ人の心境に早くなりたいものである.

歴史を「だ」「である」で記述することは,書き手の責任(責任表示義務)なのかもしれない.間違ってても私の責任だよ,という意思表示としての断定形.しかしそういう間違いを間違いだと指摘してもらえ,修正する機会があるのならばともかく,そのまま放置されてしまうことのほうがはるかに多い.そうするとなおさらタチが悪いものになってしまう.知らぬ間にそれが真実味を帯びてきて,あたかもそれが揺るぎない事実であるかのようになってしまう.数十年数百年後に「昔のpdfにこんなことが書かれていた」というようなことになって,その頃の人の頭を悩ませることにもなりかねない.そこまで残るという自負があるわけじゃない.深く考えずに適当に書いていたものが何かの拍子で歴史をややこしくしてしまう可能性がゼロでないから心配している(江戸時代の日記とか紀行文とか,まさか自分が歴史になるだろうとは思ってなかっただろうにもかかわらずそういう観点で見られている.同じようなことが我が身に起こらないとは限らないし,資料の齟齬にさんざん悩まされている身にはなおさら怖く感じられる.同じ事をしちゃいかんと思う).

歴史を題材にしたフィクションだと受け取ってもらえたら楽なんだが.そういうわけにもいかないか.いまさら.

とnagajisは考えたらしい.

2018-05-11 この日を編集

[古レール] CONSTECOの正体見たり代理店

https://archive.org/details/bethlehemstructu00bethuoft?q=CONSOLIDATED+STEEL+CORPORATION

https://archive.org/stream/transactionsofen03engi#page/n87/mode/2up/search/CONSTECO

下の資料のほうがわかりやすい。Consolidated Steel Corporationという会社で例の紡錘形マークをTRADE MARKとしていた。BETHLEHEM STEEL、LACKAWANNA STEELほか数十社の製品の輸出を一手に引き受けていたようだ。だからLACKAWANNAにもある&わざわざMADE IN USAを謳っておるのである。ということをサボって書いている午後6時。

追記:単純にCONSOLIDATED+STEEL+CORPORATIONで検索すると製鋼・造船会社がヒットするがそれとは無関係の模様。上資料のCopylightは1920年だし下のカナダ技術学会報は1919八甲田(1920年1月号)。

追記2:資料の下の方にあるCable codeは電信に使う暗号書の記述。うちはこれを使えるよっていうことらしい。電信文を短くして料金を節約するためだろうか、単語を数文字の英数字に短縮した「暗号<>単語の一覧表」みたいな本が作られていたようである。Bentrey'sなんちゃらphraseなんかはそんな本。Archives.orgで検索すると出てくる。考えてみたらそーだよな、日本でも電報は短縮型で送ってた。公文書に挟まってたやつとか。国内だけなら単一コモンセンスで成立しただろうけど国間でやりとりしようとしたら色んな略し方が出てきて収拾がつかなくなりそう。そういう時に予めなんちゃらphraseの暗号に沿って送受信すると決めてればよいわけだ。うん。

2022-05-11 この日を編集

[資] 鉄道院井筒煉瓦規格に関するまとめ

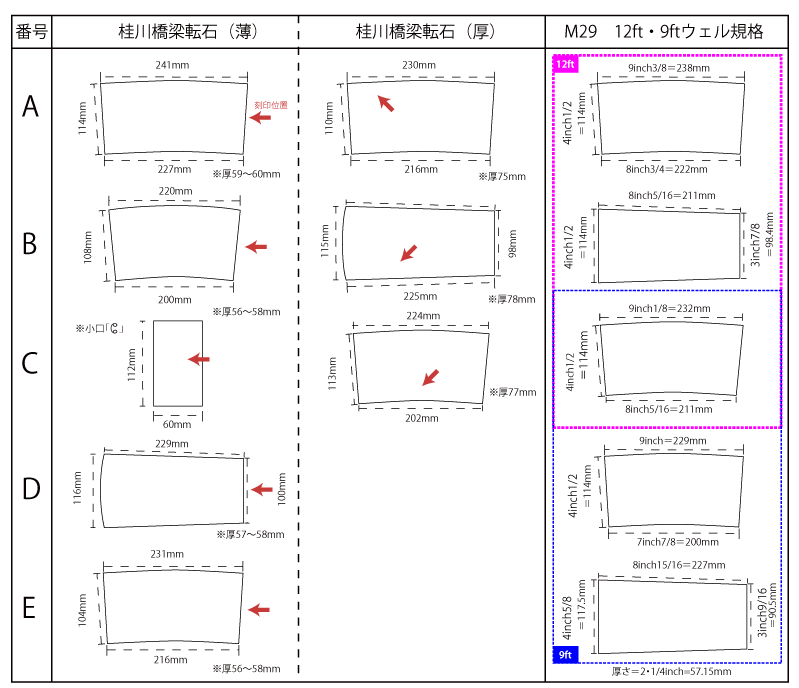

M29に異形煉瓦の形状のみ定める 12ft=A,B,C 9ft=C,D,E 小楕円=甲乙丙丁 小楕円の撥形異形煉瓦は乙・丙で、長さ2・7/8inch、外側小口の開き方が違う。翌年に井筒沓の形状と煉瓦配置図を図式化。

○「ウエル」使用異形煉瓦雛形の件 明治29年8月31日 鉄工第1749号

今般円形径九呎及十二呎並に小楕円形長径十四呎二吋短径八呎「ウエル」に使用する異形煉瓦雛形図面別紙の通り経理課へ相廻し置候條自今入用の節は右図面に依り請求書御差廻し可相成此段御達候也

追て本文各種煉瓦配置図面及「カーブシュウ」図面は目下調製中に付出来次第可御廻候也

(図面付録第二六号)

○「ウエル」使用小楕円形煉瓦配置及「カーブシュウ」の件 明治30年1月23日 鉄工第109号

「ウエル」に使用する異形煉瓦の件客年八月三十一日鉄工第一七四九号を以て及御達置候処其内小楕円形煉瓦配置及「カーブシュウ」の義は別紙図面の通に候間右様御心得可有之此段及御達候也

(図面付録第二七号)○「ウエル」使用円径九呎及十二呎煉瓦配置図の件 明治30年4月22日 鉄工第755号

「ウエル」に使用する異形煉瓦配置図面及「カーブシュウ」図面等の件客年八月鉄工第一七四九号及本年一月鉄工第一〇九号を以て及御通達置候処円形径九呎及十二呎の分別紙図面の通に候條此段及御通達候也

(図面付録第二八号)

しまった!12ftのBの長さ間違えてる。8・15/16inch=227mmだ。あとで書き直す。

2024-05-11 この日を編集

[きたく][力尽きた] 尽きた

2日めはいいことまるでなし。1日めで運を使い果たしたのだろう。

雲母の有無で判断するのは少し待ったほうがよさそうである。刈谷も西尾も雲母を含むことがわかったので。土地自体も雲母だらけ。境川では遊水地として造成されたところだけでなく今の護岸の上に溜まった砂にも大量の雲母を検出した(川底のものが大水の時に閖上られたものと思う)。

むしろそんな偏在する雲母が後年の製品ではとんと見られなくなることにむしろ注意しなければならないのかも知れない。大野工場の煉瓦も士族生産所煉瓦もよく焼けた赤煉瓦で雲母を見ない。これは赤煉瓦になるような高温で焼いたことで雲母が溶けるなり変性するなりして目立たなくなってしまった結果なのではないか。土を変えたとしても砂まで変えたとは思いにくい。そもそも胎土に含まれる雲母からして砂由来なんじゃないか。

人工的に製造した雲母は融点が1350度前後という研究があった。白雲母だったか金雲母だったかも1100~1300くらいとあったはず。当時の登り窯でその温度まで上がるかどうかのギリギリのラインなので融解はしていないかも知れないが、300~800度くらいで結晶中の水酸基が脱水反応を起こしアモルファス化(非結晶化)するらしい。となると東洋組製品は低温で焼かれたためにあんなキラキラした輝きのまま残っているだけで、それ以上の高温で焼くようになった後年の煉瓦では変性してしまって雲母と気づけなくなっているだけだという可能性がある。そうして猿島の煉瓦はたかだか800度台の焼成温度だったことがわかっちょる。とすれば東洋組煉瓦の雲母は脱水すらされていない。このへんのことをもうちょっと勉強しなければならぬ。

新川辺の土もそうなのだろうか。もろに境川下流なので砂は間違いなく含んでいるだろうが。岡田煉瓦もそういえばほぼ同じ、というか西尾の対岸だものな。それでいて含雲母だった記憶がない。

[独言] 猿島傾斜トンネル問題

緩やかに傾斜したヴォールトを小口積みで作ろうとする時、煉瓦を鉛直方向に向けて積むなら「ああするしかない」。このたった50文字を説明するために100倍の文字を必要とするnagajis哀れ。

問題は「なぜ垂直に向ける必要があったのか」なんだ。後年そうならなくなる前の、思考錯誤の一枝葉なんだ。

_ あきら@大阪 [乙であります。 ・・・その坑口の横のバカでかいツーリングマップルは何なのですか?(違) もはや廃隧道とは言えない様な廃れ具合。つうか、ほぼ自然に帰ってますやん。それorz]