録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2014-01-25 [長年日記]

[資][煉瓦] 明治21年大阪府下煉瓦製造業

朝日新聞大阪版1888年5月2日朝刊4ページより引用。

●煉瓦の製造額 輓近建築工事の盛んなるより煉瓦の需要頗る多く孰れの製造所も多忙を極むる由なるが今是が一ヶ月の製造額を取調べしに一万以上を製出する所は左表の如くなるよし

製造所名 所在の地 一ヶ月製造額 浅田組第一工場 西成郡野田村 耐火 二万五千 第二工場 同 難波村 五十四万 共栄組 同 同 二十万 煉瓦石製造会社 豊島郡小曽根村 三十万 西の宮煉瓦製会社 西の宮 三十万 協煉瓦製造会社 堺 四十五万 旭商社 同 四十万 成金社 同 三十万 稲荷組 同 三十万 原口煉瓦製造所 同 四十万 青山組 同 二十万 佐藤組 同 三十万 花岡組 同 二十万 作田組 同 二十万 三栄組 住吉 三十万 真善会 同 二十五万 小山組 同 十万 岸和田第一製造所 岸和田 四十万※ ※数日後に訂正記事があり、岸和田第一製造所は百二十万とされている。

「製造額」とはあるけれども生産個数のことらしい。一ヶ月に10万円も20万円も稼いでいたらウハウハ過ぎる。

[資][煉瓦] 明治29年大阪府下煉瓦製造業

朝日新聞東京版1897年4月15日朝刊6ページより引用。

●大阪の煉瓦製造額 近年鉄道、船渠、築港、家屋其他種々の土木事業続起し随いて煉瓦の需要日一日増加するより大阪府下の煉瓦工場の如き孰れも非常の繁忙を極め現在組合を組織し居る工場のみにても昨二十九年中の製造高及価格を挙ぐれば

工場 個数※ 価格※ 堺煉瓦会社 651万個 1万6155円 岸和田煉瓦会社 1003万3470個 5万6266円50銭7厘 貝塚煉瓦会社 481万3260個 4万1201円51銭 大阪窯業会社 255万4781個 1万7101円79銭 三栄組煉瓦製造所 220万個 2万1500円 若井煉瓦製造所 262万9500個 1万8177円57銭 旭煉瓦会社 199万80個 1万9900円90銭 附洲煉瓦製造所 191万9400個 1万7114円10銭 日本煉瓦会社 114万7655個 1万3198円3銭 丹治煉瓦製造所 167万8900個 1万2788円52銭 東洋煉瓦製造所 96万個 7680円 湊煉瓦白地合資会社 20万個 900円 大阪土木会社煉瓦製造所 129万2381個 2万248円60銭 石井煉瓦製造所 62万個 4216円 福島煉瓦製造所 46万5000個 3552円50銭 子師煉瓦製造所 74万2147個 6451円86銭 大津煉瓦製造所 5万個 500円 計 3980万6586個 31万7177円89銭 にして此他組合に加入せざる工場は八十以上に及び白地製造工場も会社と一個人とを合すれば殆んど百に垂んとする大数に上り実際同府下にて製出する煉瓦の数額は誠に夥しきものなり而して需要は益々加わり供給は愈々不足を告ぐるより追々粗製濫造の弊を生じ将来建築上に危険を来さん虞もあり且は右の如く数多の工場続々起るより自然職工争奪の紛糾を起すこと尠なからず未だ紡績職工の如く甚しきには至らざれども早晩一大紛議を醸さんも測る可らざる状況あり因りて前記の十七工場協議の末急に組合の規約を改正して有らゆる同府下の同業を加入せしめ粗製乱造及び職工争奪の二弊を除去せんとて目下考案中なりと云う

※原文漢数字を数字に改めた。

というわけで明治30年にはすでに煉瓦業組合があったことがわかる。というより明治33年3月7日に産業組合法が出来たから正式に申請したってことなんだろうな。

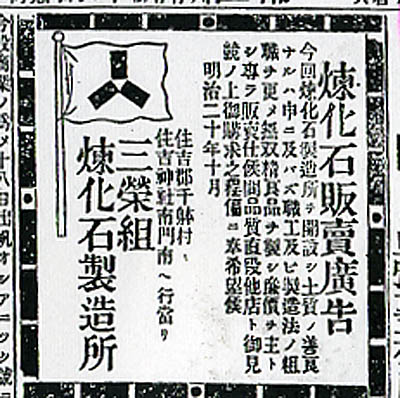

[煉瓦][煉瓦刻印] 三栄組社章@大阪府住吉区(千体村)

上にも出てくる千体村の三栄組煉瓦製造所。朝日新聞大阪版明治20年10月1日朝刊に広告が出ていた。「三栄」だから三本線を組み合わせた社章なんだな・・・って、これ、宮崎商会>堺煉瓦石のと一緒じゃん(汗

上にも出てくる千体村の三栄組煉瓦製造所。朝日新聞大阪版明治20年10月1日朝刊に広告が出ていた。「三栄」だから三本線を組み合わせた社章なんだな・・・って、これ、宮崎商会>堺煉瓦石のと一緒じゃん(汗

時系列では宮崎商会→堺煉瓦石広告(明治20年9月17日付)>三栄組広告(明治20年10月1日付)の順。南附洲新田濱に堺煉瓦石なる会社が成立した形跡は(大阪府統計書等の文献では)確認できていないので、濱に作ろうとしたのを止めて三栄組になったのかも知れない。三栄組のほうは稼働実績がある(上記M21の産額など)。

ひどくややこしいことに、同じような配置の三本線刻印は愛媛の三津浜煉瓦も使用した。さらには戦後の播州煉瓦合同もこれを使った(バンレンと名を変えPC製品を製造している現会社もこれを社章にしている)。

[煉瓦刻印] 播州煉瓦合同(後期型)

小曽根で見つけたこの刻印は播州煉瓦合同のものだろうと思う。

加古川市西神吉町岸で見つけたこれとほぼ同じなので。三本線がくっつかないのが三津浜煉瓦なのかも知れない。十三にある、三本線で機械整形のものなど。

[煉瓦刻印] YNK耐火煉瓦

これも小曽根の旧市街で。横山耐火煉瓦?と思ったがNが説明できない。YaNoKo?なわけないか。あとSKグレード表記の「S」が逆さま。刻印原盤を作るときに見たママを彫りつけてしまうミスは案外多かったのかも知れない。和田煉瓦のワとか、大正丹治の逆バージョンとか。

[煉瓦刻印] キシレン機械整形

これは玉手(旧勝間村)で。キシレンの St, Andrews cross と一本線が入っている。機械整形の擦り傷が長手間に渡っているのでキシレン自慢の米国チャンバーブラザーズ社製裁断機によるものではない。同じキシレン刻印の煉瓦でも違う機械によるものがある。これをキシレン内の別の機械によるものと見るか、後年普及型裁断機にリプレースされたと見るか、他の工場がキシレンに納入するために普及型裁断機を使って作ったものと見るか。煉瓦の質は手整形+キシレンクロスのものに比べてひどく劣っている。土が違う気がする。一本線が何かのヒントかも知れない。

[煉瓦刻印] MTK耐火煉瓦

三石耐火煉瓦製。JISマーク入。これも勝間村で。

三石耐火煉瓦製。JISマーク入。これも勝間村で。