録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1942-01-13 この日を編集

[陸幼日記]一月十三日 火曜日 晴

二週間ぶりの快晴にて春を思わしむ。体操にては球戦をなし始めて後列に勝つ。随意運動時にては三年の方(一訓)とバスケットをなし十二対四にて勝つ。一年は十三人、三年は九人なりたり。

1943-01-13 この日を編集

[陸幼日記]一月十三日 水 晴

日が照り風無く相当に暖くあるも朝は零下十度あり。雪や霜溶けにて庭は歩くに困難なる程べちゃヽなり。今日剣術前段なりき。柔道の方が暖る事を知れり。今日より三角函数を習う。歴史は本邦史となりぬ。午後は教練、十三時より約三十分道場にて剣術の悪しきくせを注意され基本動作を練習したり。運動時は兜山に行く。暖炉当番となりて自習も十分出来ず。相当に暖かき故に動作が易かりき。愉快に過ごすを得たり。良好なり。

1944-01-13 この日を編集

[陸幼日記] 一月十三日 木 曇

愈〃期末考査となれり。国漢甲・国史・鉱物行わる。正味一時間なり。人事を尽くして天命を待てと。今日のは国漢甲やゝ不十分なり。午後は自習・柔道・自習にて愉快なりき。昼間時間余る故のんきに構えた所遂に時間不足。加之雑念多し。真剣に打ち込めざるを示すものなり。切ぱつまりてより行うは不可なり。十分なる準備をした後は自若たれ。良好。

2006-01-13 反省することと実行すること この日を編集

昼と夜の「温度差」

あきら氏も以前言っていたように思うが,仕事中はいろいろとアイデアが出てきて「帰ったらこれやろう!」と思うのだけど,いざ帰ってみると疲労してたり別のことをやってしまったりしてしまって,昼間の「やろう!」がどこかへ行ってしまう.今日のように終電を乗り過ごしてしまったりすると特に.

そういう日が何日か続くと,本当に何もする気が起こらなくなってしまって,進行上も精神衛生上もヨロシクない.せめて部録"だけでも続けるようにしよう.

断片化した記憶

以前から暇を見つけて作っていたpdfがある.写真と簡単な文章を組み合わせて「画文集」みたようなものが作れないかと思っていたもの.作業が停滞する時はこれを書いたり消したりして気分転換していたが,いつまでも完成しそうにないし,完成するとも思えない.んなもんに時間をかけるなと怒られそうなので,いい加減でupする.内容に深い意味はない.

deflagmentation

今日のアーカイブス

もまたこういう時の気分転換になる.工事画報昭和5年6月号より.

理想的な馬のホテル

馬のホテルは大阪に於いても目下着工中であるが、神戸市では一足先に竣工することになつた。即ち同ホテルは神戸市磯上通一丁目に建設されたものであつて近く營業を開始することとなつた因みに右ホテルは鐵筋コンクリート造二階立で、延坪四百坪、收容馬は全部で百五十二頭を容れる事が出來る筈で、室内設備は馬ホテルには贅澤過ぎる程完備し換氣採光馬糞の搬出、尿の淨化裝置等極めて住みよく且衞生的に設備が完備し全く人が羨む程の堂々たるものである。

繁華な市街に馬のためのホテルが,しかも非常に立派(らしい)ものが作られる辺りの時代感覚が何とも理解し難し.その一方でこのタイムスにはm当たりの工費では戦前最高という愛宕山隧道が開通間近であることを伝える報も載っている.自分が認識している「昔」と「今」の境目がこのへんにありそうな気がする.愛宕山隧道は今回の「廃道を読む」でも言及したい.

http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/gaho/kenchikukouji/06-06/06-06-1260.pdf

追記追記!

以上を書き終えて,次のねた探しをしているうちに,ぜひとも引用したい一文を見つけた.画報昭和七年六月号・「編輯だより」より.「日本の廃道」編集部の思いもまさにこの通りだ.

今年もこれで上半期を終りました。思ふことのならぬ間に,歳月だけはいささかの遲滯もなく,驚く可き精確さを以て,ぐんぐん過ぎ去つてしまゐます。

工事畫報が社會的に與えられてゐる使命を缺けなく完きものたらしめたいと努めて來た私どもではあるが,この半歳には大いに嘆ぜねばならぬものあるを覺えます。つねに緊張した態度で事に當り,爲さねばならぬだけを凡てしたつもりでゐても、結果は何時も及ばないこと甚だしいのです。しかしこれがまた、人の世のさだめなのであらふ、缺けなく完きものは、神による外望むべくもないことなのですから。

× けれども私どもは、諦めたり、悲觀したりなどしない。ただ力一ぱいの前進があるだけです。それは私どもに與えられた働きの分野が限りないからです。凡ての人間、いや心ある一切の存在に對して、これを見よ! と工事畫報をかざすことの出來る日まで、努めます。それを見て、誰一人不滿がなく、心からこれを受け容れることが出來るやうになつたら、私どもの希望は成就されるのです。それまでは倦まず努めるばかりです。

希くは私どもの意圖を諒とされ、今後一層の御支援を賜はらんことを。

http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/gaho/kenchikukouji/08-06/08-06-1657.pdf

2008-01-13 21号進捗 この日を編集

遅くなってしまったが進捗状況。

いきなりで申し訳ないが、特濃が遅れている。15日発行に間に合わないかも知れない(少なくとも15日夜発行になるのは間違いない)。全部が間に合わなかった場合、月半ばで追加発行する可能性もある。何とぞご了承願いたい。

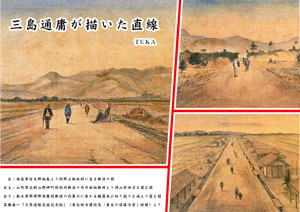

三島道庸が描いた直線

三島道庸が描いた直線

by TUKA氏。道路行政の先覚者という側面ばかりが語られがちな三島だが、実際は...。当時の道形を航空写真で追跡します。

探訪 近代土木遺産

探訪 近代土木遺産

by 福岡の自転車乗り氏。廃道にこだわらない近代土木遺産の探索記コーナーということで新設の企画。佐賀県の水路隧道・大谷川隧道を紹介します。

以下nagajisばかりになります。ご了承(ry

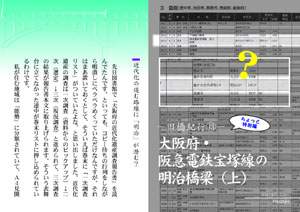

旧橋 阪急宝塚線の明治橋梁(上)

旧橋 阪急宝塚線の明治橋梁(上)

身近な路線に隠れていた明治橋梁を探した記録。ちょっと長めかつ出てくるモノは地味の極みですが、本人は至って喜んでいます。探索過程をお楽しみください。

北摂線描

北摂線描

新設の連載企画。大阪北部に広がる「北摂」地域の峠と道を紹介していくという、これも地味ーな企画です。第一回は北摂入口にある横山峠。

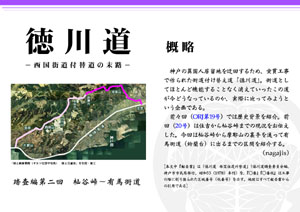

徳川道 踏査編第2回

徳川道 踏査編第2回

杣谷峠から摩耶山裏を通って有馬街道(鈴蘭台)まで行きます。ようやく、真っ当な徳川道に出会う回。

廃道を読む

廃道を読む

なぜか竹筋コンクリートについて。残念ながら現物の写真はありません。おもに竹筋コンクリートの性質や製法などについての覚え書きです。

一庫ダム 第3の穴

これはまあ、おまけのような企画。しかしモノは古いですよ。ゲジゲジの写真と追加探索OFFの告知あります。

微妙に記事少なめかも知れないな...

2010-01-13 ううううう この日を編集

[ORJ][原稿] 大台おわり

いつにも増してnagajis臭紛々にしたった。ねじ戻したのだけほめてやる>nagajis。思ったことを書かないでどうするさ

今日明日で東熊野異聞2行けるか? 原稿は出来てて熟成済だ・・・ここでいらんこと統一とか何とか言い出したり外部要因発生したりしなければ多分OKと思うAM1:45。OFF報告でクダ巻いた分こっちは軽いものに。

[独言] あ

あと奇ポテもダメな!

[独言] エサができるまで書く

書いて寝る。そうするのだ、と息巻いたところでネタはないのだけれど。あっ、写真問い合わせしてねぇ・・・今月中には行かなければ。

フラッシュにセロハン巻いて撮ったら怪しくなった。怪しくなっただけでエロい音楽が合う感じもしない。どうしたことだ。この程度ならフォトショればできないことではないしな。うーん。何かいいアイデアはないものか。

フラッシュにセロハン巻いて撮ったら怪しくなった。怪しくなっただけでエロい音楽が合う感じもしない。どうしたことだ。この程度ならフォトショればできないことではないしな。うーん。何かいいアイデアはないものか。

2011-01-13 この日を編集

[げ] 水越線・附・了

うむ。分けたほうがすっきりする。この程度の記事だ呂。

[げ] 請取

昨晩なにげに書いていたらこちらもすっきりし始めた。個人的には無理のない流れとおもわれる。これ以上の追記は追加調査か何かの進展がないと無理だぎゃあ。

[独言] 深い意味はない

陰をつけるのが下手だ。

陰をつけるのが下手だ。

[独言][ORJ][隧] さらに深い意味はない

写真集「隧」をふつーに買えるようにしておいた。買う人はまずいないと思うけど。90MBも落とせない人のために3分割して、これが案外時間を食った。内容は以前のままだ。

ついでにライナーノーツ機能をダウンロードページに逆導入する。いつのネタだと思わないでもない。サンプルpdfを見られるようにしてみたが、あまり必要ないかもしれん(そもそもライナーノーツを使わないかも試練)。

調子に乗ってpdfからサムネール作ろうとしてImagemagik入れたがgsがないっていって怒られるorz いらんことするなってことか・・・

2012-01-13 堀威夫氏のことども この日を編集

[ネタ][資] 略歴

? 大阪市中央区曽根崎に生まれる

T12.3 *東京帝大工学部土木工学科卒

T12.4 大阪市技手(都市計画部)

S12.7 土木部橋梁課長

S17.6 大阪市理事

S20.8 大阪市土木局施設部長

? *技監室計画部長(昭和15頃技監室)

S20.9 復興局次長

S21.2 大阪市港湾部長

S22.7 大阪市港湾局長

S30.9 大阪市退職

S31.8 大阪市助役(大阪市初の技術系助役)

S36.11 藍綬褒章

S37.12 日本港湾協会の港湾功労者として表彰

S38.5 退職

S38.8 大阪埠頭倉庫株式会社取締役会長

S42.9 退職

S42.10 阪神外資埠頭公団理事長

S47.10 日本港湾協会の特別功労者として表彰

S47.11 第20回交通文化賞

S49.9 大阪市港湾審議会委員

S50.10 阪神外資埠頭公団理事長退任,顧問に

S50.11 勲二等瑞宝章

S52.5 神戸港功労賞

S52.5 昭和51年度土木学会功績賞

S52.10 *大阪港功労賞

S60.11.23 逝去

何が驚いたかって,最後に住んでいた家が編集部事務局から徒歩20分のところにあるらしいということ.メタル食品株式会社が豊中市庄内幸町にあったことを知った時以上村田鶴が豊能郡秦野村才田に住んでいた事実以下(限りなく後者寄り)の驚きである.橋梁よりも港湾に長く関わって功績も大きかったことも意外っちゃ意外.

[ネタ][資] キャスト

三高時代

金森乾次 兄友 金森又一郎(大軌社長)の息子

影佐拙郎 兄友 影佐禎昭(陸軍中将・谷垣禎一の母方祖父)の弟

東京帝大時代

広瀬孝太郎 一高卒・級友 東大名誉教授

安藤秀夫 一高卒・級友 宮内庁林野局

野坂和如野坂相如 一高卒・級友 新潟県副知事 野坂昭如実父

後藤憲一 二高卒・級友 運輸省港湾局長,大阪埠頭倉庫KK社長

井関正雄 二高卒・級友 (株)熊谷組非常勤顧問

都市計画部

直木倫太郎 都市計画部部長 帝都復興院技監,満州に渡り科学・土木の発展に尽力

清水熙 都市計画部技術課長兼電気局技師長 淀屋橋駅にレリーフ

花井又太郎 係長 後に名古屋市助役

大村四郎 技師 翌年係長

岩田成実 都市計画部次長兼土木部長

辻井富之助 土木部で橋梁担当 後の交通局長

松浦不二雄 電気局技術部長,運輸部長

平井敦 同僚 後に東大名誉教授,瀬戸大橋の初案

元良勲 同僚,京大建築出身,大阪市土木部(都市計画部橋梁の意匠監修),後に大阪工大教授

土木部橋梁課時代

福留並喜 土木部長 “堀学校”形成に尽力 後に土木技監

今俊三 北海道出身・福留のモーションで入庁 後に東海大工学部教授(構造力学)

[金+夷]靖司 土木局河川課長 後にセントラルコンサルタント顧問

遠藤又吾 土木局河川課長

橘善雄 土木部 のちに大阪市立大教授

(近藤和夫 S34~橋梁課長 天神橋橋台下を掘る)

三浦文次郎 土木部橋梁課? 餓鬼大将 新潟地方建設局長,高田機工KK

江戸良三 土木部橋梁課・専門学校卒 江戸良夫(阪神外資埠頭公団大阪建設部長)の父

土木学会関西支部

高西敬義 当時支部長 天津築港で事務員とともに大陸に渡る

福留並喜 かわって支部長 幹事任される

中川辰夫 大阪市庶務課 事務を頼む 橋梁本購入 後に土木局次長

平野正雄 京大名誉教授 支部長

橋本敬之 運輸通信省第三港湾建設部長 支部長

大島太郎 運輸通信省第三港湾建設部長 幹事長

大塩政次郎 内務省大阪土木出張所長 幹事長

技監室計画課/都市計画部長時代

高津俊久 部下 後に大阪市計画局長,阪神高速道路協会理事長

太田栄次 部下 下水道育ち 他局との折衝

森下政一,三宅正三,中井光次(第一) 技監室時代の助役

中馬馨 民生局課長 後の大阪市長

福山真三郎 同期の助役 後に?港湾局長・総合計画局長・大阪南港複合ターミナル社長

桐本楠雅 建築局長 千本松隧道計画で議論

港湾局長時代

鮫島茂 顧問・三高先輩 内務省港湾局長・(株)日本港湾コンサルタント会長

後藤憲一 当時運輸省港湾局長

比田正 運輸省港湾局長 日本テトラポッド社長

佐藤肇 運輸省港湾局長 日本テトラポッド社長.日本港湾協会会長

東寿 運輸省第三港湾建設局長 大阪港復興計画書の作成

栗本順三 助役 (株)栗本鉄工所会長,阪神高速道路公団理事長

四宮忠蔵 (株)辰巳商会創業者・会長 南港埋立を推進?

中井馨 この頃市長,南港埋立を推進

顕谷(あらや) 大阪市港湾局・同和対策部長

橘好茂 当時技術部長 大阪市港湾局長.後に鴻池組顧問

和達清夫 気象庁長官 大阪港湾地盤沈下の原因調査

助役時代

広瀬孝六郎 通産省の地盤沈下対策委員会? 後に?東大名誉教授

河村重俊 大阪市総合計画局長 大阪市街地(株)社長

中村市議会議員 民社党

次田虎雄 大阪市議会議長

阪神外資埠頭公団時代

佐藤肇 運輸省港湾局長

澤 官房長

佐藤光夫 次官

隅野源治郎 マルク債疑惑?を議会で質問 後に大阪市議会副議長

外野

田中豊 当時復興局橋梁課長 花井の知己樺島正義 田中の紹介

高橋逸夫 京大教授 大正運河のバスキュール橋設計

(増田淳ェ・・・)

近藤泰夫 京大教授 アドバイザリ 外国文献

田原保二 (株)日本構造橋梁研究所社長 『橋梁美観論』

武田五一 京大工学部教授 橋梁意匠監修 元良を紹介

クリポシャイン 橋梁著述 スタープボーゲン

岡部三郎 東京市土木局橋梁課長 安治川隧道の素案,指導

吉田茂 マルク債

アデナウアー 西ドイツ首相 マルク債

デューイ 弁護士 アメリカ外資

米谷栄二 京大教授 築港深江線に反対

左藤義詮 大阪府知事 浜寺埋め立て 後に防衛庁長官

ワッデル(ワデル) 東大教授 「キャラクター」と[テクニック」不可分という話.

c.f.東京大学展 学問の過去・現在・未来 第一部「学問のアルケオロジー」http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1997Archaeology/03/31500.html

錚々たる人々である.こう見ると改めて安治トンの検討委員会in土木学会関西支部が身内ばかりだったとわかる.直木倫太郎,岩田成実,近藤泰夫(が抜けてる↑),他にもいそう.まあこれは仕方あるまい.実地知ってないとあんなん設計できひんわー.

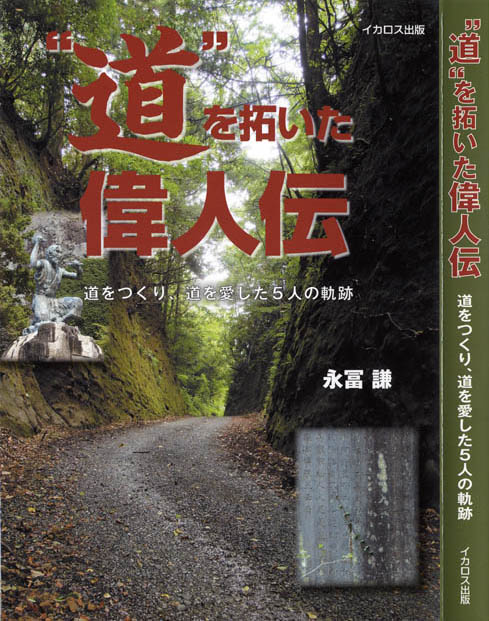

[廃道本][宣伝] 藤井肇男さんより御礼状

村田鶴探しの突破口を見つけて下さった忘れることのできない方.『土木人物事典』や土木学会附属図書館などでもお世話になっているはずなのだが,あくまでもいち利用者としてなので当然ながら住所等存じ上げていない.そのため非礼を承知で馬場先生にお願いし,先生経由で送っていただいていた.しかしその封筒に送信状とか名刺とかを入れ損ねる失態をnagajisはしたらしい.藤井さんからイカロスさんのほうへお尋ねの電話があったそうで昨年最後の冷や汗をかいた.

村田鶴探しの突破口を見つけて下さった忘れることのできない方.『土木人物事典』や土木学会附属図書館などでもお世話になっているはずなのだが,あくまでもいち利用者としてなので当然ながら住所等存じ上げていない.そのため非礼を承知で馬場先生にお願いし,先生経由で送っていただいていた.しかしその封筒に送信状とか名刺とかを入れ損ねる失態をnagajisはしたらしい.藤井さんからイカロスさんのほうへお尋ねの電話があったそうで昨年最後の冷や汗をかいた.

労書『土木人物事典』を著した方だけに,このような本を送りつけるのは釈迦に説法的な気恥ずかしさがあった.いろいろ覚悟していたが豈図らんや正月の間に読んで下さったとのことで,お褒め・励ましのお言葉まで頂いてしまった.有難く,そして背筋の正される思いがする.

なにより嬉しかったのは増田淳の墓碑の写真を同封して下さったこと.どこにあるかわからず&時間がなく5人のなかで唯一墓参ができていない.そのへんを把握されるほど,隅々まで読んで下さったということだ.

[独言][橋梁][読][ふむ] 都計事業と橋梁

『第一次大阪都市計画事業誌』はもちっと早く読んでおけばおかったよ.なぜその橋梁形式にしたのかとか変更した理由とか書いてあるのもあって参考になるどころの話じゃない.個々の橋梁の話はあちこちにあって,そこで形式の採用理由を知ることができるけんども,全体を眺め渡してみることができるとずいぶん捗る.田蓑橋渡辺橋大江橋水晶橋に小さなアーチがついてた理由とか.とはいえ『技人一如』を読んだから理解が深まった面もある.順番がこうでよかったのかもしれん.

都市計画道路の橋梁は都市計画課で設計.そうでないやつ(戎橋とか)は土木部で.都市計画課が土木部に移って橋梁課が設けられてからはそちらで.なるほどなるほど,と(nagajisのなかでは)あれこれが繋がっていく.

2015-01-13 この日を編集

[独言] はて

此の日は何をやったっけか。服務中以外はずっと原稿を書いていた気がする。それだけで終わる一日が最近はヤリキレナイ川になりつつある。

明日は朝から行かなければならない。交互に休むのは理に適っているが15日前だとつらい。

2017-01-13 この日を編集

[独言] シャワーの水は飲みにくい

今日はシャワーから直接水を飲むことの難しさを知った。風呂に入っていてふと水が飲みたくなり、カランを捻ったらシャワーから出てきたので、シャワーヘッドから滴るそれを飲もうとしたのだが、吸おうとすれば鼻に入るし、直接口をつければ余計に鼻へ流れ込むしでむせ返ってばかりだった。もっと水量があればシャワーっと口に注ぐことができたかも知れない。けれども冬場にそれはやりたくない。いくら湯に浸かっている状態とはいえ冷たい水を浴びれば冷たい。冷たくなくむせ返りもせず水を飲む方法を編み出すためにずいぶんな苦労をした。

[D] 三が日のいずれか

いまさらのように思い出したので書いておく。処刑されそうになる夢を見た。映画か漫画で見るような処刑杭にくくりつけられ、今まさに銃殺されんとしている場面。死ぬのはいやだと思い、何とかならんものかと思っていると、お昼のサイレンが鳴って、三々五々引き揚げ始める処刑人たち。あれ、俺ら放ってっていいの? 逃げちゃうよ? ということで逃げ出すことに成功した。どうやって縄を解いたのかは覚えていない。

ともに処刑されそうになっていた人と連れ立って逃げ、薄汚い廃屋のような小屋の中に隠れた。四畳半ほどの広さの総木造の室内は砂埃に塗れていて、そのくせ中央に湯船があり、木製の湯槽に白く濁った湯がたゆたっていた。まるで小型の草津の湯だ。使われている形跡がないところを見ると廃業して久しい温泉か湯治場であるらしい。そういえばこの辺りに濁り湯で有名な温泉地があったような気がする。

せっかくなので入っていこう、と考えたところで目が覚めた。初夢ではなかったのでまあよしとする。初夢はぶにぶにとした立方体の結合体が二つ出てきて何やらする夢だった気がする。テトリスのT字ブロックをふやかして叩いて伸したようなやつだ。乗り物であった。話の筋は一切記憶していない。

2019-01-13 この日を編集

[独言] ことばが足りない

今更のようにことばが足りないと思う。思うままにすべてを記述できたらさぞ気持ちいいだろうなあ。

[煉瓦] しっぺい

野幌では一次乾燥と二次乾燥の間に整形の工程があった。抜いた煉瓦が自重で変形してしまうのでそれを整える目的があったという。成形用の作業台はろくろ式の立って使うものが一般的。そして「手板」というのを使った。生乾きの煉瓦に手形がついてしまわないように使う板である。

手板は煉瓦一枚ほどの大きさの板に下駄歯を取り付けたもの。左手で持って使う。下駄の歯の間に手を挟み込んではめるので各々ちょうど良いサイズのを使った。その板で寝ている煉瓦を巧みに起こして、煉瓦の六面をしっぺいで叩いて整える。この時の動作も『れんがと女』に詳しく書かれてあるのだが、言葉で言い表すのは難しいと書かれてある通りで、いまいちすっきりと飲み込めない。ともかくこの手板の下駄歯は作業するにつれてチビてくるので(歯と作業台がこすれるから)歯の部分だけ取り替えてもらうことになっていたそうである。

野幌でいう「手板」と同じものと思われるものが『煉瓦要説』の図にもある。「整形用当板」と書かれているやつ。その使い方は詳しく書かれていないけれども。図にはしっぺい(「叩き板」)もある。要するに野幌の製法は明治の日本煉瓦製造のやり方を踏襲し保存していたらしい。

関西の製法はそれらとは違う節がある。まず第一に表面に撫で板で撫でた跡が明瞭にある。しっぺいで叩いたらそういう細かな傷は潰れてしまうだろう。関西の古い煉瓦は引っ掻いた表面をまったく触らずにそのまま焼いたかのようなものが多い。そしてその裏側には例の端筋があり、表面の小傷に似た筋もあるが多くは潰れてしまっている。砂の付着が多くざらついている。しっぺいを使った整形工程があったなら端筋なんかはいの一番に修正されると思う。

実際問題、ここに大きな筋が入っていても特段困りはしない。平を見せるような積み方は滅多にないからだ。長手や小口が整っていさえすればよく、平を整えないのは合理的な手抜きといえる。

だけれども、手板を使った作業はあったかも知れない。手成形で寝て置かれた煉瓦を起こす必要はあったし、播煉や弘栄煉瓦ではその作業の際に使う作業台に作り付けていた印母で刻印が打たれるようになっていた。台に落とすことで打刻したという。その作業を素手でやっていたとしたらどうしても小口長手に手形がつきそうな気がする。かといって手板に類する道具を使っていたとは聞かなかったし。うーん。聞き損ないだろうか。

_ しとろん [みんな面白そうなテーマですね。楽しみにしていますよ。]